DE CORYDALLE A LERINS

Dans l'homélie du pape, prononcée à la cathédrale de la Havane lors des vêpres de dimanche dernier, 20 septembre 2015, on peut retenir ce passage qui introduit opportunément l’article que voici, à paraître dans le magazine trimestriel « Vérité et Espérance-Pâque nouvelle » (sursumcorda@skynet.be) le 30 septembre prochain : « Il est fréquent de confondre l’unité avec l’uniformité, avec le fait que tous font, sentent et disent la même chose. Cela n’est pas l’unité, c’est l’homogénéité. C’est tuer la vie de l’Esprit, c’est tuer les charismes qu’il a distribués pour le bien de son peuple. L’unité se trouve menacée chaque fois que nous voulons faire les autres à notre image et ressemblance. C’est pourquoi l’unité est un don, ce n’est pas quelque chose que l’on peut imposer de force ou par décret »

« Qu’il soit fidèle, plutôt que

minutieusement profilé... »

(Cf. V&E n° 95, Pâque Nouvelle, p. 16)

Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...

Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...

Plus évocateur que Corydalle sera probablement le nom de Procuste qui y sévissait. Au dire des Anciens, il offrait avenante hospitalité au voyageur de passage ; mais ce n’était là que tromperie : quelqu’un venait-il en effet frapper à sa porte, après un accueil peint d’affabilités, notre homme plaquait soudain le malheureux sur un lit et s’employait aussitôt à l’étirer ou bien à le rogner, dans sa brutale incapacité à le trouver convenable, qu’il ne l’eût mis au gabarit de cette couche idéale.

◊

Ce drôle était persuadé que « l’homme a été fait pour le lit, et non pas le lit pour l’homme. » (Cf. Mc 2, 27 ...mutatis mutandis.)

◊

Diodore de Sicile assure que Thésée a tué le Procuste en lui coupant la tête (B. hist., 4, 59). N’en croyez rien. Ou alors, c’est que le malfaisant avait avant de périr engendré bien des fils. A moins encore — peut-on savoir — qu’à l’instar de l’Hydre, pour chaque tête de coupée, deux lui eussent repoussé...

Le fait demeure que, des Procustes inconditionnels de la Toise, il s’en abat fidèlement sur nous comme locustes ; trop heureux sommes-nous déjà, si nous parvenons à nous garder d'en grossir nous aussi la nuée ! Tant il est commun de verser en ce travers.

◊

Le complexe de Procuste procède, comme tout complexe peut-être, d’une propension outrée à l’égocentrisme (passant pour être fils de Poséidon, le personnage n’était pas loin de se croire sorti de la cuisse de Jupiter...)

La vocation du chrétien au contraire est, tout à l’opposé, d’avoir le Christ pour centre : « car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Ac 17, 28) ; et « tout est de lui, et par lui, et pour lui » (Rm 11, 36).

Voilà en réalité ce qu’oublie le baptisé quand il substitue une norme éclose de l’imaginaire humain à la « stature du Christ dans sa plénitude » (Ep 4, 13).

Puisque l’Eglise « est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude » (Ep 1, 23), les dispositions qu’elle prend dans le Christ sont saines et sobres : il ne convient pas d’y ajouter, non plus que d’y retrancher d’ailleurs. Chaque fois que nous franchissons ce garde-fou, nous nous laissons « secouer et mener à la dérive par tous les courants d’idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l’erreur » (Ep 4, 14).

En revanche, si nous nous en tenons à la sagesse séculaire qui est en elle : « pratiquant la vérité dans la charité, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ. Lui par qui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce à toute articulation de son agencement, selon l’énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans la charité. » (Ep 4, 15-16 ― Trad. liturg. quelque peu retouchée, pour serrer au plus près le grec.)

◊

On le voit bien : au rebours de Procuste, l’Apôtre reconnaît à « chaque membre » sa « mesure », il affirme même que cette reconnaissance n’empêche en rien « l’harmonie et la cohésion », au contraire !

Rien de plus détestable dans l’Eglise que l’esprit de parti. Que chacun la perçoive selon ses affinités, c’est normal ; que chacun travaille à la Vigne selon le charisme qui lui est propre, ce n’est pas seulement bien, c’est souhaitable ; mais qu’un frère se comporte en Procusteavec son frère, il en perd aussitôt l’esprit du Seigneur :

« Jean dit à Jésus :

"Maître, nous avons vu quelqu’un expulser des démons en ton nom ;

nous l’en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous."

Jésus lui répondit :

"Ne l’en empêchez pas :

qui n’est pas contre vous est pour vous." »

(Lc 9, 49-50)

◊

Pierre et Paul

Il ne s’agit pas de viser à l’uniformité, mais à l’unité. Or il se fait justement que, contrairement à l’opinion commune, l’uniformité nuit à l’unité bien plus qu’elle ne la sert. Là où tout est uniforme, il n’est ni « articulation », ni « agencement » : les éléments juxtaposés s’additionnent, isolés, sans union possible, faute de points d’accroche.

Cela même qui peut faire craindre des « accrochages » ouvre, moyennant une authentique charité, la possibilité de communion.

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. » (1 Cor 12, 4-7) Il n’y a donc pas à redouter ces variétés, car « celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il veut, à chacun en particulier. » (ibid. 11).

Plutôt donc que de s’évertuer à profiler son prochain, ce qu’il faut cultiver, c’est le lien à l’Esprit : or c’est précisément lui que l’on perd en jouant au Procuste. Ce Procuste que les Anciens appelaient aussi du nom de Polypémon : « le multinuisible ».

◊

La folie de Procuste résulte d’une confusion ontologique : s’il n’est de science que de l’universel, le connaissant ne doit jamais perdre de vue que l’être connu reste, dans l’ordre réel, particulier. Prétendre, dans le réel, réduire l’être réel au concept que l’on s’en fait, ce n’est pas le perfectionner, mais le détruire. Pour connaître la fleur, il peut être utile de la presser dans un herbier, mais cette fleur-là est perdue pour la nature.

Aussi bien la perfection va-t-elle toujours dans le sens de l’être : c’est par illusion que l’idéal de mon rêve me semble plus parfait que ce qui est, car à défaut d’existence, tout n’est rien. Chaque perfection relative est ordonnée à la Perfection suprême, qu’Aristote a définie comme « Acte pur », c’est-à-dire, Etre sans mélange.

La « puissance » impressionne par l’ivresse du rêve des possibles, mais elle avoisine le néant. Son unique valeur réside en son « pouvoir » de passer à l’acte, de devenir « être » en acte : elle ne le peut qu’en acceptant de disparaître pour lui. « Si le grain de blé ne meurt... » (Jn 12, 24).

On en trouve une illustration claire dans le drame de l’avare. Son matelas de billets est synonyme pour lui de tout bien réalisable : mais, « l’œil fixé sur une chimère », il refuse de le transformer en aucun bienréel. Dès lors ses billets ne sont rien de plus qu’un tas de vulgaires papiers. Il vit en pleine illusion, et ne pourrait en sortir qu’en détachant son cœur du « billet », pour accepter la rencontre avec la « réalité ».

Tel l’avare, Procuste reste prisonnier d’une vue de l’esprit à laquelle il sacrifie un bien, qui est plus limité sans doute, mais réel.

◊

L’être réel est perfectible, certes, mais non pas au prix de ce qui constitue sa réalité. Plutôt que de chercher à le faire entrer dans un moule trop souvent fruit d’un rigide arbitraire incapable de s’adapter aux cas particuliers, pourquoi ne pas prendre exemple sur Dieu, qui « écrit droit avec des lignes courbes » ?

Dieu non seulement fait cela, mais il veut aussi que nous le fassions : voilà pourquoi il ne nous enjoint pas d’aimer « l’Homme », mais d’aimer notre prochain. Aimer l’Homme, c’est aimer une idée : on peut le faire à coups de guillotine (1789, version revisitée du mythe de Procuste) ; aimer son prochain, c’est entrer dans le réel, c’est déposer le tranchant de l’imaginaire pour œuvrer à la croissance du Corps du Christ. C’est se laisser envelopper dans le mystère de l’Incarnation.

L’amour du prochain nous mène à la perfection par cela même qu’il nous fait aimer malgré l’imperfection ; malgré aussi tous les griefs que nous pouvons ruminer. Il nous mène à la perfection parce qu’il nous révèle notre faiblesse d’être imparfait, et qu’il nous est impossible de nous approcher de la perfection sans prendre tout d’abord conscience de notre propre imperfection. D’imparfait à imparfait, qui se reconnaissent pour tels, il n’y a pas de tromperie. Ainsi « la Vérité vous rendra libres. » (Jn 8, 32)

◊

Marthe et Marie

La liberté des enfants de Dieu (cf. Rm 8, 21) ne les détourne pas de l’unique nécessaire (cf. Lc 10, 42) : elle est au contraire la condition requise pour qu’ils puissent s’y consacrer. Aussi Notre-Seigneur la revendique-t-elle pour Marie.

Marthe en son office est sainte elle aussi, mais sa façon de l’être n’est pas à imposer à tous, non plus qu’il ne faut lui imposer, à elle, la voie qui est celle de Marie.

Toutes deux en effet satisfont bien à « l’unique nécessaire » : comment pourrait-on autrement parler pour chacune d’elles de sainteté ? Qui ne satisferait pas à ce qui est déclaré nécessaire par le Christ peut-il être saint ?

Mais « unique nécessaire » signifie aussi « suffisant » : rappel à l’ordre pour tous les Procustes plus ou moins bien intentionnés qui ajoutent aux prescrits du Christ et de son Eglise bien des exigences de leur cru tout humain, souvent au détriment même de ce qui est certainement divin.

« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites,

qui fermez à clé le royaume des Cieux devant les hommes ;

vous-mêmes, en effet, n’y entrez pas,

et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer ! »

« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites,

qui payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin,

mais qui avez négligé ce qui est le plus important dans la Loi :

la justice, la miséricorde et la fidélité.

Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste.

Guides aveugles !

Vous filtrez le moucheron,

et vous avalez le chameau ! »

(Mt 23, 13 et 23-24)

◊

Les scribes et les pharisiens en restent à l’ancienne Loi : se privant des lumières de l’Incarnation qui, instaurant la Loi nouvelle, assume l’imparfait en vue de l’amener à perfection, ils poursuivent une idée de perfection toute tributaire de leur être imparfait. Croyant combattre l’imperfection, ils s’y précipitent ; tandis que le Christ, en assumant l’imperfection, lui donne part à sa divinité (Cf. oraison à l’Offertoire :Deus, qui humanæ substantiæ).

La « perfection » des scribes et des pharisiens est servile, tatillonne, mortifère : elle recourt aux méthodes de Procuste ; la vraie perfection de l’Evangile est filiale, libre et vivifiante : son principe est l’action toute divine de l’Esprit.

◊

On pourrait s’appuyer sur la maxime qui dit : In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. ["En ce qui est nécessaire, unité ; en ce qui est douteux, liberté ; en tout, charité."] »

Toutefois, c’est à tort qu’on attribue ce mot à saint Augustin : il n’apparaît nulle part dans ses œuvres, ni du reste ailleurs chez les Pères, de sorte que de bons esprits ont scrupule à l’invoquer comme « lieu théologique » ; ils estiment aussi que le in dubiis (« en ce qui est douteux ») peut prêter le flanc à la critique d’être susceptible d’interprétation subjective. Or c’est précisément le subjectivisme qui sous-tend le comportement des Procustes.

Qui discerne les choses « à la romaine » trouvera préférable de retoucher l’expression en un sens plus objectif, à la lumière de l’adage bien connu des canonistes : Qui utitur iure suo, nemini facit iniuriam.[« Qui use de son droit ne fait tort à personne. »] Que l'on dise donc plutôt : Unité en ce qui est nécessaire ; liberté en ce qui n’est pas interdit ; charité en tout.

Dans l’Eglise, « ce qui n’est pas interdit » apparaît en pleine objectivité, car l’Eglise a un Magistère et un Droit : ils sont expression légitime de la juridiction qu’elle a reçue du Christ et qui se transmet en elle en vertu de sa « marque » visible et concrète d’apostolicité couplée à celle d’unité. Ils sont garantie contre toute forme d’arbitraire, qu’on soit exposé à le subir de la part d’autrui ou tenté soi-même de le lui faire subir. Plus important encore : ils nous libèrent de notre propre tyrannie à l’égard de nous-mêmes, trop enclins que nous sommes sans cesse à nous dicter notre norme subjective.

Exercée avec discernement dans le respect du mandat du Seigneur, cette juridiction de l’Eglise n’a donc rien de ce « légalisme formel », dont on lui fait trop souvent grief dans le but conscient ou non de se soustraire à l’« unique nécessaire ».

◊

Stantes erant pedes nostri, in atriis tuis, Ierusalem...

« Nos pieds étaient bien campés, dans tes parvis, Jérusalem.

Jérusalem, qui s’édifie comme une cité :

dont les parties forment un tout unique. »

« Que la paix règne en ta puissance : et l’abondance en tes tours. »

(Ps 121 [122], 2-3 et 7)

◊

Dissensions et discordes entre catholiques sont une plaie, notamment pour l’évangélisation. Le remède pourtant est simple : quitter des yeux sa chimère, pour porter le regard sur le Christ.

Tenir l’unité par une ferme fidélité à ce qui est nécessaire ; ne pas déclarer interdit ce qui est permis. Mettre en sourdine le critère subjectif de ce qui plaît et de ce qui déplaît : « Dans les choses où, sans détriment de la foi ni de la discipline, on peut discuter de part et d’autre... que l’on s'abstienne de tout excès de langage, qui pourrait offenser gravement la charité ; que chacun garde son avis librement, mais avec modestie, et ne croie pas pouvoir décerner aux tenants d'un avis contraire, rien que pour ce motif, le reproche de Foi suspecte ou de manquement à la discipline. » (Benoît XV, EncycliqueAd beatissimi Apostolorum, 1er novembre 1914, 576-577)

La faculté de faire la juste part des choses avec délicate réserve, que nous nommons aujourd’hui « discernement » ― cette « vertu de discrétion » (comme on l’appelait au Grand Siècle), si prisée de Saint François de Sales ― est sans aucun doute une des vertus majeures à cultiver dans le quotidien de l’Eglise, particulièrement par ceux qui y exercent une responsabilité, à quelque degré que ce soit. Elle est inséparable de la Charité.

◊

Tournant donc résolument le dos à Corydalle, abordons à Lérins, où saint Vincent (ve s.) nous enseigne la manière de l’Eglise :

« Non amputat necessaria, non apponit superflua ;

non amittit sua, non usurpat aliena. »

« Elle ne retranche pas ce qui est nécessaire, elle ne surcharge pas de ce qui est superflu ; elle ne se départit pas de ce qui est sien, elle s’encombre pas de ce qui lui est étranger. »

(Commonitorium, 1, 23, P. L. 50, 669)

Que le sens de l’Eglise et l'obéissance à son Magistère légitime nous délivrent de l’esprit de Procuste !

Jean-Baptiste Thibaux

augversfr@yahoo.fr

JPSC

La nouvelle s’est répandue comme le feu dans la paille : la sœur Clara n’a pas pu tenir sa langue très longtemps ; c’est qu’on n’avait pas vu un tel événement depuis des siècles, et encore c’était en Italie, pendant le Moyen Age, mais ici, en Westphalie, sous l’occupation française, dans la petite ville de Dülmen... ! C’est arrivé chez la veuve Roters, dans la chambre qu’occupe la sœur Anne-Catherine depuis le Carême 1812. Son couvent avait été fermé en décembre 1811 et les autres religieuses étaient parties l’une après l’autre, mais Anne-Catherine avait dû attendre quelques mois pour que cette brave veuve lui prête un coin de sa maison. On ne la voyait presque jamais dehors ; elle ne sortait péniblement que pour la messe du dimanche à l’église paroissiale ; on l’avait vue en septembre à l’Hermitage, un lieu de pèlerinage local. Elle est sortie pour la dernière fois à l’église en novembre 1812. Trois jours avant la fin de l’année, la fille de la veuve Roters a trouvé Anne-Catherine en train de prier, les bras étendus, comme en extase : du sang jaillissait de la paume de ses mains, mais elle a cru que c’était suite à une blessure. Le 31 décembre, le père Limberg

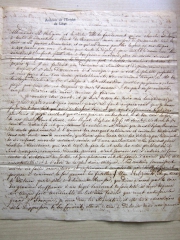

La nouvelle s’est répandue comme le feu dans la paille : la sœur Clara n’a pas pu tenir sa langue très longtemps ; c’est qu’on n’avait pas vu un tel événement depuis des siècles, et encore c’était en Italie, pendant le Moyen Age, mais ici, en Westphalie, sous l’occupation française, dans la petite ville de Dülmen... ! C’est arrivé chez la veuve Roters, dans la chambre qu’occupe la sœur Anne-Catherine depuis le Carême 1812. Son couvent avait été fermé en décembre 1811 et les autres religieuses étaient parties l’une après l’autre, mais Anne-Catherine avait dû attendre quelques mois pour que cette brave veuve lui prête un coin de sa maison. On ne la voyait presque jamais dehors ; elle ne sortait péniblement que pour la messe du dimanche à l’église paroissiale ; on l’avait vue en septembre à l’Hermitage, un lieu de pèlerinage local. Elle est sortie pour la dernière fois à l’église en novembre 1812. Trois jours avant la fin de l’année, la fille de la veuve Roters a trouvé Anne-Catherine en train de prier, les bras étendus, comme en extase : du sang jaillissait de la paume de ses mains, mais elle a cru que c’était suite à une blessure. Le 31 décembre, le père Limberg Munster, que Dieu a mené par la voie de grandes souffrances, a reçu depuis un temps fort considérable du ciel la même faveur que reçut autrefois le grand saint François, je veux dire les stigmates et elle les a encore. Lors de la suppression de son couvent, elle se retira à Dülmen, dans une pauvre maison avec un nommé M. Lambert, prêtre émigré français très respectable

Munster, que Dieu a mené par la voie de grandes souffrances, a reçu depuis un temps fort considérable du ciel la même faveur que reçut autrefois le grand saint François, je veux dire les stigmates et elle les a encore. Lors de la suppression de son couvent, elle se retira à Dülmen, dans une pauvre maison avec un nommé M. Lambert, prêtre émigré français très respectable « Introduits dans une vraie chaumière, nous avons trouvé, dans une petite chambre où tout respirait la propreté et la simplicité, Emmerich, couchée dans un lit sans rideaux, modestement et proprement vêtue. Elle avait passé une très mauvaise nuit, son visage annonçait qu’elle endurait de grandes souffrances. Elle avait la poitrine si oppressée qu’elle ne pouvait pas articuler un seul mot à voix haute. Nous considérâmes ses pieds et ses mains seulement et nous les trouvâmes absolument dans l’état où les décrit M. de Druffel, dès l’an 1813.

« Introduits dans une vraie chaumière, nous avons trouvé, dans une petite chambre où tout respirait la propreté et la simplicité, Emmerich, couchée dans un lit sans rideaux, modestement et proprement vêtue. Elle avait passé une très mauvaise nuit, son visage annonçait qu’elle endurait de grandes souffrances. Elle avait la poitrine si oppressée qu’elle ne pouvait pas articuler un seul mot à voix haute. Nous considérâmes ses pieds et ses mains seulement et nous les trouvâmes absolument dans l’état où les décrit M. de Druffel, dès l’an 1813. Quant à Corneille, il est ordonné prêtre l’année qui suit cette visite bouleversante, le 8 juin 1816. Le Royaume des Pays-Bas est maintenant libéré de l’occupation française et le Congrès de Vienne (1815) a même étendu ses limites jusqu’à lui incorporer la Belgique. Corneille peut donc quitter l’Allemagne et retourner au pays. Soucieux de se vouer à l’éducation de la jeunesse sacerdotale, le jeune prêtre décide avec deux anciens condisciples (dont l’abbé van Niel qui l’avait accompagné au chevet d’Anne-Catherine Emmerich) d’ouvrir un collège catholique à Hageveld, en Hollande septentrionale. L’expérience ne durera que huit ans puisqu’en juin 1825, sous la pression des protestants et des francs-maçons, le roi des Pays-Bas décrète la fermeture des collèges et petits séminaires.

Quant à Corneille, il est ordonné prêtre l’année qui suit cette visite bouleversante, le 8 juin 1816. Le Royaume des Pays-Bas est maintenant libéré de l’occupation française et le Congrès de Vienne (1815) a même étendu ses limites jusqu’à lui incorporer la Belgique. Corneille peut donc quitter l’Allemagne et retourner au pays. Soucieux de se vouer à l’éducation de la jeunesse sacerdotale, le jeune prêtre décide avec deux anciens condisciples (dont l’abbé van Niel qui l’avait accompagné au chevet d’Anne-Catherine Emmerich) d’ouvrir un collège catholique à Hageveld, en Hollande septentrionale. L’expérience ne durera que huit ans puisqu’en juin 1825, sous la pression des protestants et des francs-maçons, le roi des Pays-Bas décrète la fermeture des collèges et petits séminaires.

Après son ordination sacerdotale, Corneille van Bommel quitte l’Allemagne pour les Pays-Bas. Il fonde à Hageveld (près de Harlem) une école pour la formation des prêtres. C’est à cette époque qu’il visite une nouvelle fois Anne-Catherine Emmerich. La veille de son arrivée, celle-ci confie à Clemens Brentano : « Demain, je reçois la visite d’un prêtre accompagné de deux de ses amis. Ce prêtre sera un jour évêque et fera beaucoup de bien pour la foi ». La prophétie se réalise quelques années plus tard, quand Corneille van Bommel est installé évêque de Liège en 1829. Il sera un témoin direct de la révolution belge de juillet 1830. Pendant ces événements dramatiques, son comportement apaisant est celui d’un véritable pasteur.

Après son ordination sacerdotale, Corneille van Bommel quitte l’Allemagne pour les Pays-Bas. Il fonde à Hageveld (près de Harlem) une école pour la formation des prêtres. C’est à cette époque qu’il visite une nouvelle fois Anne-Catherine Emmerich. La veille de son arrivée, celle-ci confie à Clemens Brentano : « Demain, je reçois la visite d’un prêtre accompagné de deux de ses amis. Ce prêtre sera un jour évêque et fera beaucoup de bien pour la foi ». La prophétie se réalise quelques années plus tard, quand Corneille van Bommel est installé évêque de Liège en 1829. Il sera un témoin direct de la révolution belge de juillet 1830. Pendant ces événements dramatiques, son comportement apaisant est celui d’un véritable pasteur.

Sur son blog « Chrétiens dans la Cité » (http://www.chretiensdanslacite.com/), Denis Sureau a publié (19.06.2015) une petite synthèse utile, intelligente et claire de la récente encyclique du pape sur l’écologie:

Sur son blog « Chrétiens dans la Cité » (http://www.chretiensdanslacite.com/), Denis Sureau a publié (19.06.2015) une petite synthèse utile, intelligente et claire de la récente encyclique du pape sur l’écologie:

Bien avant Jean-Jacques Rousseau, saint François d’Assise a répandu une conception très optimiste de la création. Interrogé, voici quelque temps par l’hebdomadaire « Le Vif », sur cet aspect de la figure charismatique de François, Monseigneur Léonard avait fait remarquer à son interlocuteur, en citant saint Paul (Epitre aux Romains, 8,8), que la création, dans son état présent, est assujettie à la vanité et livrée à l'esclavage de la corruption. « N'oublions jamais cela », ajoutait-il : « François chante la beauté de la création, alors qu'elle est effroyablement cruelle. La création nous nourrit, mais elle nous tue. Elle contient tous les virus qui nous empoisonnent la vie. Je n'aime pas cet esprit franciscain béat qui célèbre sans nuance la beauté du cosmos. »

Bien avant Jean-Jacques Rousseau, saint François d’Assise a répandu une conception très optimiste de la création. Interrogé, voici quelque temps par l’hebdomadaire « Le Vif », sur cet aspect de la figure charismatique de François, Monseigneur Léonard avait fait remarquer à son interlocuteur, en citant saint Paul (Epitre aux Romains, 8,8), que la création, dans son état présent, est assujettie à la vanité et livrée à l'esclavage de la corruption. « N'oublions jamais cela », ajoutait-il : « François chante la beauté de la création, alors qu'elle est effroyablement cruelle. La création nous nourrit, mais elle nous tue. Elle contient tous les virus qui nous empoisonnent la vie. Je n'aime pas cet esprit franciscain béat qui célèbre sans nuance la beauté du cosmos. »

En publiant son texte posthume, le blog « Belgicatho » présente ainsi la figure attachante de l’auteur : « le père Philippe Deschuyteneer, décédé le 9 août dernier, a été le formateur apprécié de nombreuses générations de rhétoriciens au Collège Saint-Michel à Bruxelles et, précédemment, au Collège Saint-Servais à Liège et aussi à Tournai et à Bujumbura. Personnalité forte aux emportements légendaires, il a marqué ses élèves par la profondeur de son enseignement et la chaleur de sa foi. Il a composé lui-même l'homélie de ses funérailles dont vous trouverez le texte ci-dessous. C'est un témoignage impressionnant où nous le retrouvons égal à lui-même dans toute la vivacité de son engagement au service du Christ et de l'Eglise dans les rangs des compagnons de saint Ignace ». Le rédacteur de « Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle se joint à l’hommage rendu par « Belgicatho » à un éducateur chaleureux, qu’il a connu à l’époque où celui-ci enseignait au Collège du Saint-Esprit à Bujumbura.

En publiant son texte posthume, le blog « Belgicatho » présente ainsi la figure attachante de l’auteur : « le père Philippe Deschuyteneer, décédé le 9 août dernier, a été le formateur apprécié de nombreuses générations de rhétoriciens au Collège Saint-Michel à Bruxelles et, précédemment, au Collège Saint-Servais à Liège et aussi à Tournai et à Bujumbura. Personnalité forte aux emportements légendaires, il a marqué ses élèves par la profondeur de son enseignement et la chaleur de sa foi. Il a composé lui-même l'homélie de ses funérailles dont vous trouverez le texte ci-dessous. C'est un témoignage impressionnant où nous le retrouvons égal à lui-même dans toute la vivacité de son engagement au service du Christ et de l'Eglise dans les rangs des compagnons de saint Ignace ». Le rédacteur de « Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle se joint à l’hommage rendu par « Belgicatho » à un éducateur chaleureux, qu’il a connu à l’époque où celui-ci enseignait au Collège du Saint-Esprit à Bujumbura.

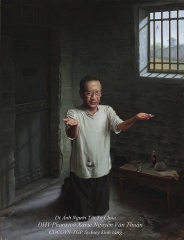

Un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance est la prière. Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, Lui peut m'aider. Si je suis relégué dans une extrême solitude...

Un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance est la prière. Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, Lui peut m'aider. Si je suis relégué dans une extrême solitude...

au Vietnam, puis nommé (1975) par Paul VI archevêque coadjuteur de Saïgon et arrêté la même année par le pouvoir communiste qui l’emprisonne jusqu’en 1988. Il est ensuite assigné à résidence à Hanoï qu’il quitte en 1991 pour un séjour à Rome à la suite duquel le Vietnam lui interdit de revenir au pays. Il est alors nommé vice-président (1994) puis président (1998) du Conseil pontifical « Justice et Paix », par Jean-Paul II qui le crée cardinal (2001). Il décède l’année suivante. La cause de sa béatification a été introduite en 2007 sous le pontificat de Benoît XVI.

au Vietnam, puis nommé (1975) par Paul VI archevêque coadjuteur de Saïgon et arrêté la même année par le pouvoir communiste qui l’emprisonne jusqu’en 1988. Il est ensuite assigné à résidence à Hanoï qu’il quitte en 1991 pour un séjour à Rome à la suite duquel le Vietnam lui interdit de revenir au pays. Il est alors nommé vice-président (1994) puis président (1998) du Conseil pontifical « Justice et Paix », par Jean-Paul II qui le crée cardinal (2001). Il décède l’année suivante. La cause de sa béatification a été introduite en 2007 sous le pontificat de Benoît XVI.