Chers Frères et Sœurs,

La Fête-Dieu, c’est l’actualisation de la Pâque aujourd’hui, c’est la fête de Pâques pour moi, pour nous, dans la communion au corps du Christ. En effet, Pâque, c’est le Christ qui donne sa vie pour nous et qui ressuscite pour la vie éternelle. C’est la Fête-Dieu, c’est notre communion à ce don de soi et à cette vie nouvelle dans le Christ. Comme le dit Jésus : « Celui qui me mange vivra par moi ; celui qui mange ce pain vivra éternellement » (Jn. 6, 56-58).

Ce mystère de vie est aussi un mystère d’amour, l’amour de Dieu pour nous, qui se manifeste dans le don que Jésus nous fait de son Corps et de son Sang, c’est-à-dire le don de toute sa vie. Nous découvrons que nous sommes des gens qui sont aimés, et non pas des gens lancés dans la vie par le hasard des choses. Chacun de nous est aimé par le Christ et nous sommes invités à répondre à cet amour en communiant avec lui et en recevant son Corps. Jésus nous a aimés le premier. Il est mort pour nous, c’est-à-dire qu’il est allé jusqu’au bout de sa vie d’amour, il n’a pas reculé au dernier moment. Mais il a voulu donner un signe du fait qu’il offrait sa vie pour nous. Il a voulu donner un signe qui dure : c’est le saint Sacrement de son Corps et de son Sang. Avant tout, nous le recevons comme un cadeau qui nourrit nos vies ; mais ensuite, nous nous engageons à répondre à ce cadeau par une vie qui répand l’amour autour d’elle. C’est pourquoi nous conservons le Saint-Sacrement pour contempler en adoration cet amour reçu et pour diffuser cet amour autour de nous. L’Église conserve au tabernacle le sacrement du Corps du Christ pour qu’il soit une nourriture spirituelle perpétuelle.

Cette année, nous faisons ici mémoire du carme Jean Soreth, pour lequel l’abbé Dor a préparé une exposition au fond de l’église. Le bienheureux Jean Soreth a habité Liège très régulièrement ; en 1451 il est élu supérieur général des carmes jusqu’à sa mort en 1471. Pour nous Liégeois, il est célèbre parce qu’il a tenté de convaincre le duc de Bourgogne Charles le Téméraire de ne pas mettre Liège à feu et à sang en 1468. Malheureusement il n’a pas réussi à apaiser le duc. Dans le sac de la ville, Jean Soreth a assisté à un sacrilège : les hosties consacrées conservées dans le tabernacle d’une église ont été renversée sur le sol. Alors il s’est précipité au péril de sa vie pour les sauver et a réussi à les placer dans le tabernacle de son église. Il croyait de tout son cœur à la présence réelle du Corps du Christ sous les espèces du pain consacré. Cela se passait pas loin d’ici, place des Carmes, au croisement avec la rue Saint-Paul.

Là il a prêché le carême en 1451 et ses sermons ont été transcrits par un père Croisier ; le manuscrit est encore conservé aujourd’hui à la Bibliothèque du Séminaire. Il insiste dans son premier point sur notre réconciliation avec Dieu par la communion et il nous invite à nous donner à Dieu. En effet, Jean Soreth insiste sur la recherche personnelle de la purification du cœur, dans une communion continuelle à Dieu . Comme le dit Jean Soreth d’une manière audacieuse, il ne suffit pas de communier au pain reçu du Christ, il nous faut aussi à notre tour offrir au Christ un bon pain, fait de farine bien moulue. En effet, comme Jésus le dit dans l’Apocalypse : « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi » (Ap. 3, 20). Si le Seigneur vient prendre son repas chez nous, nous devons lui servir du bon pain.

Pour répondre à l’amour du Christ, il faut communier dignement. « Celui qui mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le Corps et le Sang du Seigneur », dit saint Paul. « Que l’homme s’éprouve donc soi-même » (1 Cor. 11, 23-30). Communier signifie donc se convertir constamment. C’est une invitation à lutter contre la corruption. Dans le monde d’aujourd’hui, où tant d’indifférence apparaît, la foi chrétienne apparaît comme le roc incorruptible, comme le trésor inoxydable. Pourquoi ? Parce que la foi n’est pas une idéologie, mais une conversion quotidienne. Repasser chaque jour sa vie à la lumière de l’Esprit Saint, c’est un don inaltérable, une piste de bonheur pour tous.

La communion au corps du Christ nous permet de partager sa vie divine : « Ma chair est vraiment une nourriture », dit Jésus. Cela nous incite aussi à communier avec nos frères et sœurs. Chaque communauté chrétienne est appelée à vivre la communion sacramentelle et à pratiquer la communion fraternelle. Je vois qu’on vit cela en particulier dans cette église du Saint-Sacrement. On y pratique la liturgie ancienne, sous la forme extraordinaire. C’est un retour aux sources, aux textes, aux chants et aux gestes originaux de la liturgie, qui nous font découvrir avec soin la grandeur du mystère de vie et de mort qui se dévoilent dans la liturgie. Je remercie cette communauté pour cette mission qu’elle a assumée. C’est primordial d’être en communion les uns avec les autres, pour être des témoins authentiques de l’amour de Jésus dans notre monde. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, qui nous croira ? qui nous fera confiance ?

Dans cet esprit, Frères et Sœurs, célébrons maintenant avec joie le sacrifice du Christ, c’est-à-dire le don de soi du Christ, qui se consacre à nous pour que nous nous consacrions à lui et à nos frères dans la joie. Amen. Alléluia !

« Chers Frères et Sœurs,

« Chers Frères et Sœurs,

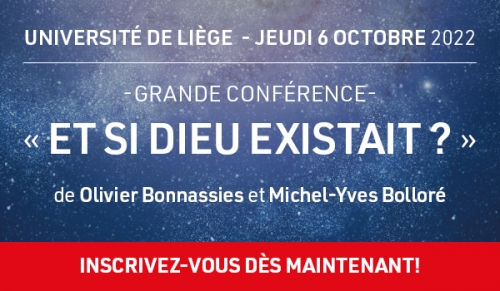

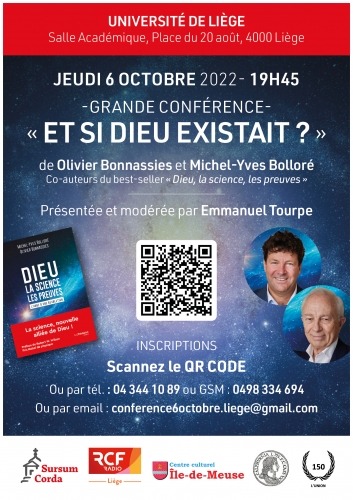

référence aux critiques formulées contre le livre, et a demandé s’il était judicieux d’utiliser l’expression « preuve de l’existence de Dieu ». Les auteurs insistent sur la signification du vocable ‘preuve’ : un ensemble d’arguments concordants et convaincants. Contrairement aux preuves absolues existant dans des sciences abstraites comme les mathématiques, les preuves relatives à la vie réelle laissent une marge de liberté pour se laisser convaincre ou non.

référence aux critiques formulées contre le livre, et a demandé s’il était judicieux d’utiliser l’expression « preuve de l’existence de Dieu ». Les auteurs insistent sur la signification du vocable ‘preuve’ : un ensemble d’arguments concordants et convaincants. Contrairement aux preuves absolues existant dans des sciences abstraites comme les mathématiques, les preuves relatives à la vie réelle laissent une marge de liberté pour se laisser convaincre ou non.