LE MAÎTRE DE LA ONZIEME HEURE

Vers la onzième heure, il sortit encore...

(Mt 20, 6)

Qui veut se nourrir du pain de l’Ecriture fait toujours bien de s’asseoir à la table de l’Eglise, qui, comme épouse du Christ, reçoit de lui les clartés les plus vives. Lecteurs et interprètes courent grand risque de se tromper, trompant aussi les autres, à vouloir suivre leurs supposées lumières, plutôt que de s’éclairer principalement des siennes, en pleine communion filiale et fraternelle.

Qui veut se nourrir du pain de l’Ecriture fait toujours bien de s’asseoir à la table de l’Eglise, qui, comme épouse du Christ, reçoit de lui les clartés les plus vives. Lecteurs et interprètes courent grand risque de se tromper, trompant aussi les autres, à vouloir suivre leurs supposées lumières, plutôt que de s’éclairer principalement des siennes, en pleine communion filiale et fraternelle.

Pour prolonger avec fruit et approfondir le travail d’exégèse, qui est à sa juste place dans l’Eglise, il faut veiller à ne pas se départir de l’esprit d’écoute qui l’anime : elle est Magistra parce qu’elle est « disciple » par excellence.

Le sentire cum Ecclesia nous fait reposer sur la poitrine du Christ : que peut-on souhaiter de mieux ?

◊

Il ne s’agit donc aucunement ici de remettre en cause les commentaires que font les Pères, et autres voix autorisées, de la parabole rapportée par saint Matthieu au chapitre 20 de son évangile, versets 1 à 16.

On pourrait, il est vrai, légitimement présumer qu’elle reste encore aujourd’hui ouverte à de fort larges approches, puisque, dans ce cas précis, « il suffit d’un coup d’œil, même distrait, sur les commentaires qui en ont été faits, pour se rendre compte qu’il n’y a pas à son sujet d’interprétation réellement traditionnelle, faute d’unanimité. » (A. Durand)

Mais, « en un sujet dont la variété des systèmes a fait une sorte de maquis exégétique » (D. Buzy), laissons à de plus savants le soin de se débattre avec les « embarras » (idem) où les plonge cette parabole. Pour notre part, nous nous contenterons d’en faire, bien en marge de son enseignement central, une petite application au cas de l’évêque confronté au problème très actuel des vocations sacerdotales. Application purement accommodatice (quant au sens littéral, il faut se garder de confondre parabole et allégorie), bien entendu, mais non sans quelque intérêt pratique, peut-être...

◊

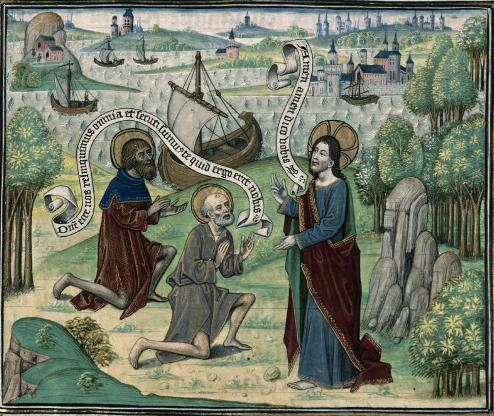

La parabole en question est communément appelée « des ouvriers à la vigne » ou « des ouvriers de la onzième heure ».

Or une évidence nous touche profondément, qui inspire toute la réflexion qui va suivre : à la vigne, point d’ouvriers ― et surtout pas de la onzième heure ―, si le bon Maître n’était allé les chercher, pour les y envoyer. Aucun ouvrier : seulement des chômeurs. Sur la place, restés là, à ne rien faire.

Voilà pourquoi nous choisissons de donner pour intitulé à la péricope : « le Maître de la onzième heure ». Ne détachons pas de lui notre regard. Sans lui, nous sommes perdus (cf. Jn 15, 5).

La récente édition de la Bible dans la traduction officielle liturgique (2013) se démarque du reste sur ce point, fort heureusement pensons-nous, des autres versions (Jérusalem, Maredsous, TOB, Bible des Peuples, Second, Français courant...) Elle opte en ce même sens pour le titre de « Parabole du maître de la vigne ».

Qui sait d’ailleurs si l’on ne s’est pas fourvoyé dans le « maquis exégétique », évoqué plus haut, pour avoir trop tôt quitté des yeux le Maître à l’économie toute nouvelle ?

◊

C’est donc le Maître que nous contemplerons maintenant, englobant dans ce regard filial

notre évêque, qui est en toute vérité son visage pour nous, dans le diocèse lui confié. Et, laissant délibérément en suspens la question du murmure des ouvriers de la première heure au moment venu de la paie ― puisque notre propos n’est pas d’expliquer la parabole, mais simplement d’en tirer quelque éclairage indirect ―, nous nous focaliserons sur ce Maître en sa qualité d’appelant. Après tout, le texte est quand même pour moitié consacré à nous le présenter sous ce jour.

◊

Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de notre titre. Nous parlons de « Maître de la onzième heure » parce que c’est à cette heure-là que se manifeste avec le plus de relief la qualité de son appel, comme nous le dirons plus loin. Accessoirement aussi, pour distinguer la parabole ici méditée de cette autre, dite « des vignerons homicides », qui est en fait, à proprement parler, une deuxième « Parabole du maître de la vigne ».

Notre « Maître de la onzième heure » était donc évidemment déjà sorti « dès le matin », afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.

C’est son amour pour sa vigne qui pousse le Maître à se lever bien tôt, « dès le matin » ― l’heure de la résurrection (Mc 16, 9) ―. De même est-ce tout au début de l’Evangile que Jésus appelle ses disciples. Où l’on voit bien la priorité que sont pour lui les vocations ministérielles.

◊

Pour l’évêque aussi, il y a là priorité. Le bien est diffusif de soi : appelé à l’épiscopat, l’évêque n’a de cesse qu’il n’appelle à son tour d’autres ouvriers à partager la grâce qu’il a reçue d’être associé plus intimement au sacerdoce du Christ.

Si le séminaire de son diocèse est vide, si son diocèse est sans séminaire, comme une vigne qui ne peut que dépérir faute d’ouvriers pour la cultiver, il se tourne vers l’Esprit qui lui a donné l’onction, et il lui lance le cri de Rachel : « Donne-moi des fils, autrement je meurs ! » (Gn 30, 1) Car enfin, comment l’Esprit Saint pourrait-il faire un évêque sans lui donner en même temps la fécondité de son état ? « Tes fils, autour de la table, seront comme des plants d’olivier. » (Ps 127 [128], 3)

La question de la pénurie des vocations (et celle de la foi, de manière plus générale) est mal posée si on l’envisage d’abord en rapport avec l’évolution de la société. Il importe peu que la mentalité ambiante soit favorable ou non à l’éclosion des vocations, dès lors qu’un Apôtre tout à son Seigneur, et ne mettant qu’en lui sa confiance, descend sur la place pour embaucher les ouvriers que le Père déjà appelle. Que le Père appelle en aussi grand nombre qu’il a toujours fait. Avec profusion et surabondance, qui sont en tout et toujours la marque de ses œuvres.

Car il ne fait pas de doute que le Père est fidèle à sa vigne qu’il aime d’éternelle tendresse : il suffit au sarment de veiller franchement à sa propre vitalité ; il se sait en effet sans cesse exposé à être mené « à la dérive par tous les courants d’idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l’erreur. » (Ep. 4, 14). La sève du Cep, c’est elle le « fleuve impétueux qui réjouit la Cité de Dieu. » La sève du Cep parcourt le sarment, lui donnant la force de ne pas se laisser abuser en permettant que de mauvais conseils y substituent peu à peu un esprit composé.

La pierre de touche quant à cela est donnée par l’Apôtre : « Or, tout ce que l’on demande aux intendants, c’est d’être trouvés fidèles. » (1 Cor 4, 2) Pour être « dignes de confiance », il leur faut être fidèles. Il en va de même pour celui qu’eux-mêmes appellent : il vaut mieux qu’il soit fidèle, plutôt que minutieusement profilé.

La fidélité des intendants reflète alors la fidélité indéfectible du Père pour sa vigne qu’il aime. Grâce à l’humilité qu’elle présuppose, ils y puiseront tout le reste des vertus qui fleurissent dans un cœur fidèle, sous l’action puissante et efficace des dons du Saint-Esprit.

« La pluie et la neige qui descendent des cieux

n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,

sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,

donnant la semence au semeur

et le pain à celui qui doit manger ;

ainsi ma parole, qui sort de ma bouche,

ne me reviendra pas sans résultat,

sans avoir fait ce qui me plaît,

sans avoir accompli sa mission. »

(Is 55, 10-11)

L’intendant fidèle agit par l’assurance de cette Parole : il ne peut rien par lui-même, mais le Père peut tout dans le terreau de son humble fidélité.

◊

En sortant « dès le matin » à la recherche d’ouvriers pour sa vigne, et en répétant sa démarche tout au long du jour, le Maître répond semble-t-il par avance aux mortes théories et stratégies de « gestionnaires », développées, en son nom, dans le contexte de tarissement du ministère consacré : la justification va même parfois jusqu’à qualifier ce tarissement de « chance pour l’Eglise ».

Le Maître de la vigne, « berger et gardien de vos âmes » (1 P 2, 25), ne semble vraiment pas cautionner les avis qui courent (cf. Jr 23, 21) comme ceux de cette sorte : que « nous avons à nous préparer à vivre une Eglise avec moins de prêtres », ou que « le temps où il y avait un prêtre dans chaque petite commune fait partie d’un passé qui ne reviendra pas. » Se serait-il alors montré si pressant à embaucher, jusqu’à une heure tardive où il n’y a même, semble-t-il, plus guère de sens à le faire ?

◊

Oui, mais... « nous avons à nous préparer... », « ce temps ne reviendra pas... »

L’Ami de l’Epoux prophétise au contraire, plein de l’Esprit du Maître de la vigne : « Des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. » (Mt 3, 9) Pourvu seulement que l’on soit prêt à faire une petite place aux imprévus du Seigneur, et à laisser tout autre repère, paralysant. Car pour produire son fruit, l’intervention de Dieu nécessite que l’homme de Dieu, tel Abraham, sorte de sa terre, et vienne dans la terre que le Seigneur lui montrera (cf. Gn 12, 1). Sur la place, où les ouvriers que le Père se réserve sont en attente d’être mis au travail.

Alors s’accomplira à coup sûr la Promesse : « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » (Gn 12, 2) Ou bien, au contraire de Pierre, aurions-nous, comme les raisonneurs dès la première évangélisation, oublié que le Seigneur a « les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 69) ?

◊

L’évêque peut donc sortir sans crainte, « dès le matin », dans la force du Ressuscité, comme le Christ est sorti du tombeau, sans souci de ses gardes, au matin de Pâques.

« La gloire du Liban lui est donnée,

la splendeur du Carmel et du Saron.

On verra la Gloire du Seigneur,

la Splendeur de notre Dieu. »

(Is 35, 2)

◊

Ce qui différencie encore le Maître de la vigne des viticulteurs ordinaires, c’est que ceux-ci retournent vaquer à leurs comptes une fois qu’ils pensent avoir pourvu, par l’embauche du matin, aux besoins de leur « affaire ». Revoilà les gestionnaires.

Le Maître de la vigne, lui, agit en vrai Père, qui veut partager la joie de sa vigne. Il ne tient pas en place, son allégresse le rend comme insatiable. « Réjouissez-vous avec moi ! » (Lc 15, 9) Il sort à nouveau, puis encore et encore ; non par calcul, mais par profusion. Parce qu’il « vit que cela était bon », et que « cela était très bon » (Gn 1). Les heures successives de la parabole sont ici comme les jours de la Création. Aussi la Vigne est-elle bel et bien le monde recrée à neuf.

L’évêque, qui est invité plus que tout autre à se conformer au Père céleste ― « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48) ―, appelle, lui aussi, plus encore par nature que par fonction.

Qu’on y songe, les ouvriers eux-mêmes ne sont pas seulement dans la vigne pour la travailler, mais parce qu’une vigne sans ouvriers n’est plus une vigne : il est autant de sa nature d’être parcourue par les ouvriers, que de porter du raisin ; et la joie issue de la culture en commun et des vendanges n’est pas moindre que celle que procure le bon « vin qui réjouit le cœur de l’homme » (Ps 103 [104], 15).

◊

C’est donc à la onzième heure, au moment où sa démarche semble vraiment insensée, que le Maître de la vigne nous révèle son cœur ; c’est à cette heure-là que se dévoile tout l’amour qui fait la substance de son enseignement.

L’Oméga n’est pas autre que l’Alpha. Le Seigneur est Un. Mais nous avons besoin, nous, de parcourir son alphabet, de « rester enracinés dans l’amour, établis dans l’amour » pour être « capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, profondeur... », pour « connaître ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. » (Ep 3, 18-19)

◊

Aux ouvriers dits de la onzième heure le Maître pose donc d’abord cette question : « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? Lui, il le sait. Il pose la question pour nous faire savoir, à nous, la terrible réponse : « Parce que personne ne nous a embauchés. »

Réponse effrayante en effet dans sa netteté. Il n’y a qu’une raison, pas d’autres : personne ne les a embauchés. Ceux qui devaient les appeler ne l’ont pas fait.

Car les ouvriers dits de la onzième heure sont bien des ouvriers de la première heure, au même titre que les autres...

« Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? » Ils étaient donc là, tôt levés, comme les autres, prêts au travail, dès la première heure. Voilà ce que le Maître veut nous faire entendre ici : eux, ils étaient là ; ceux qui avaient à les appeler n’y étaient pas. Ou bien ils faisaient acception des personnes, armés de leurs propres petits critères, qui ne sont pas ceux du Maître, dont même les adversaires savent qu’il ne considère pas les gens selon l’apparence (cf. Mt 22, 16).

◊

Il leur dit :

« Allez à ma vigne, vous aussi. »

Voyez le pauvre inutile, à qui le Maître dit ces mots. A lui qui n’avait plus rien à attendre ― et pourtant il était là, en attente, encore, tandis que son jour finissait.

« Ma joie ! quand on m’a dit :

"Nous irons à la maison du Seigneur !" »

(Ps 121 [122], 1)

◊

Maintenant que son jour finit, l’inutile se sait bien inutile. Il devine que ce n’est pas sans raison que personne ne l’a embauché. Il sait que le Maître l’embauche non par besoin, mais par amour. Par joie.

Avec les ouvriers de la première heure, il y avait un contrat en bonne et due forme : on s’est mis d’accord sur le salaire de la journée : un denier. Plus tard, les choses se font déjà avec plus de liberté : « je vous donnerai ce qui est juste. » Maintenant, on est en plein Royaume : « Allez à ma vigne, vous aussi. » Il n’est plus question de salaire. « Je ne vous appelle plus serviteurs... je vous appelle mes amis. » (Jn 15, 15)

◊

Le rayonnement du Royaume suppose une « économie » de Royaume. Des intendants à l’esprit du Royaume pour reconnaître les ouvriers en attente sur la place. Il suppose que le Roi vive en tous, et pour tous.

« A cœur joyeux, santé florissante !

L’esprit chagrin dessèche jusqu’à l’os. »

(Pr 17, 22)

Prenant pleinement exemple sur le Maître de la onzième heure, l’évêque y trouve matière à découvrir à tout le moins des ouvriers oubliés ; et plus encore sans doute, par surcroît. (cf. Mt 6, 33) Il considère, parce qu’il est évêque, ce qui reste « caché aux sages et aux savants » (Mt 11, 25). Même à côté des sentiers battus mais curieusement déserts.

Libre de tous les préjugés d’embauche calibrés dans un abstrait l’attirant au delà du simple requis canonique, il repose son bon regard, aussi, sur telle petite voie, négligée, qui ne paie pas de mine. Quand bien même elle serait quelque peu buissonnière.

Au seul risque de divines surprises...

Jean-Baptiste Thibaux

augversfr@yahoo.fr

« Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste.». C'est par ces mots que, le 1er novembre 1950, Pie XII proclamait (photo) le dogme de l'Assomption par la constitution apostolique Munificentissimus Deus. Un événement qui prend sa source dans la tradition de l'Église, longuement mûrie par des siècles de théologie mariale.

« Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste.». C'est par ces mots que, le 1er novembre 1950, Pie XII proclamait (photo) le dogme de l'Assomption par la constitution apostolique Munificentissimus Deus. Un événement qui prend sa source dans la tradition de l'Église, longuement mûrie par des siècles de théologie mariale. Elle se diffuse petit à petit en Occident : en 813, le Concile de Mayence l'impose à l'ensemble de l'Empire franc. Peu à peu, la fête va prendre le nom d'Assomption, même si la différence entre Assomption et Dormition reste ténue et l'Église ne ressent pas le besoin d'ériger en dogme cette croyance.

Elle se diffuse petit à petit en Occident : en 813, le Concile de Mayence l'impose à l'ensemble de l'Empire franc. Peu à peu, la fête va prendre le nom d'Assomption, même si la différence entre Assomption et Dormition reste ténue et l'Église ne ressent pas le besoin d'ériger en dogme cette croyance.

![4e couverture adoration[1]001.jpg](http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com/media/01/01/504382419.jpg)

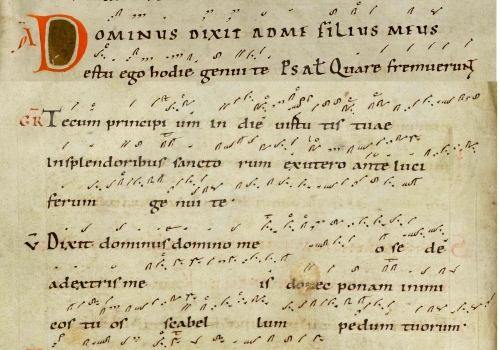

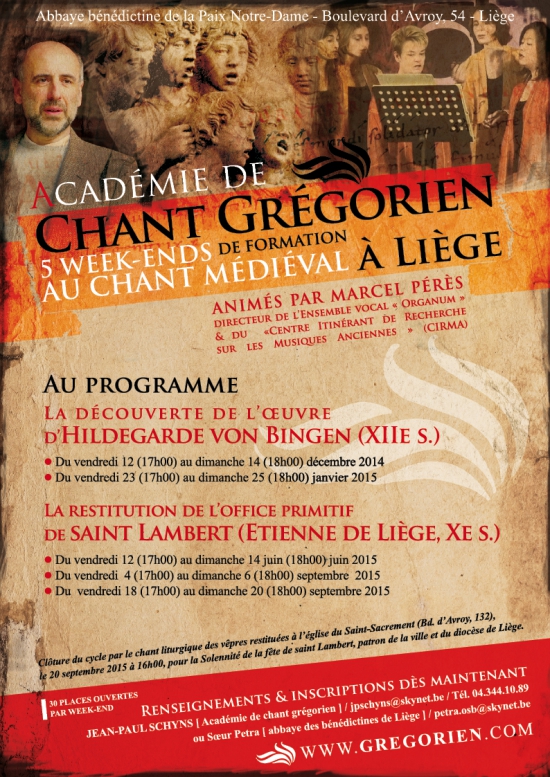

Consacré le 14 juillet 2013 en la cathédrale Saint-Paul à Liège, le nouvel évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville est licencié en histoire de l’université de Liège, théologien diplômé en sciences bibliques de l’université grégorienne à Rome et de l’université catholique de Louvain (U.C.L.), où il fut professeur ordinaire chargé du cours de l’histoire de l’Eglise et du christianisme ; il aussi obtenu un prix d’orgue au conservatoire royal de Liège. Jacques Zeegers l’a interviewé sur la place des mélodies grégoriennes dans les rites latins de la liturgie catholique : Monseigneur a bien voulu accepté que nous reproduisions ici le texte de cette entrevue destinée au bulletin de liaison de l’académie de chant grégorien (n° 71, décembre 2014) : la section liégeoise de l’académie œuvre depuis plus de dix ans l’église du Saint-Sacrement, au boulevard d’avroy.

Consacré le 14 juillet 2013 en la cathédrale Saint-Paul à Liège, le nouvel évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville est licencié en histoire de l’université de Liège, théologien diplômé en sciences bibliques de l’université grégorienne à Rome et de l’université catholique de Louvain (U.C.L.), où il fut professeur ordinaire chargé du cours de l’histoire de l’Eglise et du christianisme ; il aussi obtenu un prix d’orgue au conservatoire royal de Liège. Jacques Zeegers l’a interviewé sur la place des mélodies grégoriennes dans les rites latins de la liturgie catholique : Monseigneur a bien voulu accepté que nous reproduisions ici le texte de cette entrevue destinée au bulletin de liaison de l’académie de chant grégorien (n° 71, décembre 2014) : la section liégeoise de l’académie œuvre depuis plus de dix ans l’église du Saint-Sacrement, au boulevard d’avroy.

Qui veut se nourrir du pain de l’Ecriture fait toujours bien de s’asseoir à la table de l’Eglise, qui, comme épouse du Christ, reçoit de lui les clartés les plus vives. Lecteurs et interprètes courent grand risque de se tromper, trompant aussi les autres, à vouloir suivre leurs supposées lumières, plutôt que de s’éclairer principalement des siennes, en pleine communion filiale et fraternelle.

Qui veut se nourrir du pain de l’Ecriture fait toujours bien de s’asseoir à la table de l’Eglise, qui, comme épouse du Christ, reçoit de lui les clartés les plus vives. Lecteurs et interprètes courent grand risque de se tromper, trompant aussi les autres, à vouloir suivre leurs supposées lumières, plutôt que de s’éclairer principalement des siennes, en pleine communion filiale et fraternelle.

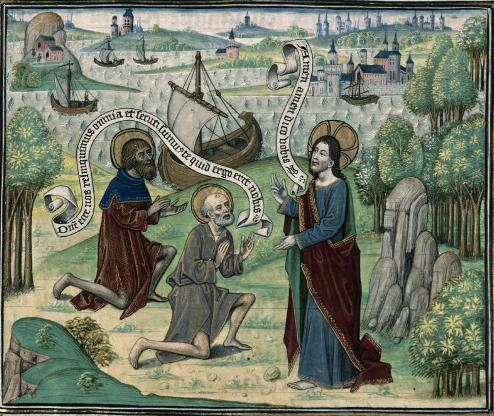

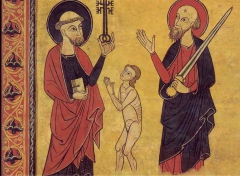

Pâques est la plus grande solennité du cycle liturgique ; mais pour les Romains, il y avait comme une seconde fête de Pâques, qui, si elle ne la surpassait pas en splendeur, égalait certes la première. C’était le « dies natalis » –la naissance au Ciel- des deux Princes des apôtres, Pierre et Paul, martyrisés à Rome dans les années soixante de notre ère, ou, pour mieux dire, c’était, dans leur personne, la fête de la primauté pontificale, la fête du Pape, le Natalis urbis, le jour natal de la Rome chrétienne, le triomphe de la Croix sur Jupiter, père du tonnerre, et sur ses vicaires les Pontifices Maximi, établis dans la Regia du Forum. Il est si vrai que Rome y attachait ce sens symbolique, que les évêques de la province métropolitaine du Pape avaient l’habitude de se rendre dans la Ville éternelle, en signe de respectueuse sujétion, pour célébrer avec le Pontife une si grande solennité.

Pâques est la plus grande solennité du cycle liturgique ; mais pour les Romains, il y avait comme une seconde fête de Pâques, qui, si elle ne la surpassait pas en splendeur, égalait certes la première. C’était le « dies natalis » –la naissance au Ciel- des deux Princes des apôtres, Pierre et Paul, martyrisés à Rome dans les années soixante de notre ère, ou, pour mieux dire, c’était, dans leur personne, la fête de la primauté pontificale, la fête du Pape, le Natalis urbis, le jour natal de la Rome chrétienne, le triomphe de la Croix sur Jupiter, père du tonnerre, et sur ses vicaires les Pontifices Maximi, établis dans la Regia du Forum. Il est si vrai que Rome y attachait ce sens symbolique, que les évêques de la province métropolitaine du Pape avaient l’habitude de se rendre dans la Ville éternelle, en signe de respectueuse sujétion, pour célébrer avec le Pontife une si grande solennité.

Académie de Chant grégorien à Liège

Académie de Chant grégorien à Liège