Ce ne sont pas les rites par eux-mêmes qui sauvent, contrairement à ce que pensaient les religions anciennes. Le culte en esprit et en vérité qu’institue Jésus-Christ n’annule cependant pas l’acte rituel mais il le vivifie, pour en faire un don qui sanctifie : un sacrement qui procure la grâce.

L’eucharistie est ce sacrement par excellence puisqu’il contient l’Auteur même de la grâce qu'il procure, offrant au Père la « kénose » par laquelle le Fils nous a apporté le salut. Et, avec le pain et le vin, tous les saints configurés à l’image de Jésus-Christ apportent à l’offertoire de la sainte messe la goutte d’eau pure qui se mêlera au sang du Christ humilié rendu présent par la consécration des espèces eucharistiques : seul don parfait à Dieu, auquel nous sommes invités à joindre celui de nos pauvres mérites, pour communier en retour à la vie même de Dieu. Tel est l’ « admirabile commercium », le merveilleux échange, que réalise chaque messe.

L’abbé Claude Germeau, directeur du Foyer d’accueil de Herstal et prêtre auxiliaire à l’église du Saint-Sacrement à Liège développe ici quelques considérations sur l’incarnation de la messe dans la vie des saints que l’Eglise nous offre en modèles :

Qu’en est-il de la messe aujourd’hui ?

Réflexions sur l’Esprit de toute liturgie

Depuis plus de cinquante ans, on a fait beaucoup pour rendre la messe plus actuelle, plus compréhensible, plus communautaire. Pourtant, on se rend bien compte qu’il y a moins de monde aux messes dominicales, moins de jeunes, moins de prêtres, moins de vocations sacerdotales…

Ne pourrait-on pas se poser la question de savoir comment nos aînés ont compris et vécu la sainte messe ?

La sainte messe est d’abord une mémoire. Quand on a aimé quelqu’un qui fut un exemple de générosité, de dévouement, d’honnêteté, de service aux autres, on tient à garder un souvenir de cette personne : une photo, une lettre, un objet qui lui appartenait.

Afin de nous rappeler toute sa vie –les trente ans à Nazareth, les trois ans de son message et les trois jours de sa passion et de sa mort- Jésus a institué la sainte messe. Et cela afin de Le connaître et de L’imiter, pour que le Christ devienne notre idéal de vie.

En quelques mots, saint Paul a résumé la vie du Christ : « Le Christ, alors qu’il était le Fils de Dieu, n’a pas voulu se réclamer de son égalité avec Dieu, mais il s’est humilié (en latin : humiliavit semetipsum), dépouillé (en grec : eauton ekenôsen), prenant la condition de serviteur, et il s’humilia plus encore jusqu’à mourir sur une croix » (Phil. II, 6-9). Ce dont le Christ fait homme s’est dépouillé, ce n’est pas la nature divine mais la gloire qu’elle lui valait de droit, qu’il possédait dans sa préexistence et qui aurait dû normalement rejaillir sur son humanité. Il a choisi de s’en priver pour ne la recevoir que du Père, comme prix de son Sacrifice. C’est le mystère de la kénose du Christ : il est impossible de comprendre la messe sans entrer dans ce mystère.

La kénose de Jésus, ce sont les vertus cachées de sa vie à Nazareth : vie de soumission et d’humble obéissance :

- vie ordinaire : modeste, monotone, humble, travaux manuels et ordinaires ;

- aucun miracle : rien de merveilleux, de sensationnel ;

- aucune organisation : sociale, économique, politique, religieuse, aucune institution ;

- solitude : Jésus est seul.

Jésus vit donc les vertus cachées et inutiles : silence, devoir, pauvreté, humilité, travail manuel, effacement, obscurité, inutilité.

Aujourd’hui, la kénose de Jésus veut dire :

1. Silence

Aujourd’hui, on vit dans le bruit, le trafic, la voiture, le stress, les images, la musique, la télévision, l’ordinateur.

Or, pour rencontrer le Christ, il est impératif de faire l’expérience du silence et de la prière. Parce que le Christ est tout différent de nous. En effet, la rencontre avec le Christ est un bouleversement, un éblouissement. La rencontre avec le Christ n’est pas le fruit de mes idées, de mes sentiments, de mes activités.

Rencontrer le Christ, c’est faire la même expérience que Moïse dans le désert : « Moïse, n’approche pas d’ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte…Alors, Moïse se voile la face car il craignait de fixer son regard sur Dieu » ( Ex III, 5-6).

Rencontrer le Christ, c’est faire la même expérience que Jacob qui, dans un songe, rencontra Dieu dans la plaine de Haran : « En vérité, Dieu est dans ce lieu et je ne le savais pas ». Il eut peur et dit : « Que ce lieu est redoutable ! C’est vraiment la maison de Dieu et la porte du Ciel » (Gen. XXVIII, 17).

Rencontrer le Christ, c’est faire la même expérience qu’Isaïe : « L’année du Roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose : sa traîne remplissait le sanctuaire. Deux séraphins se trouvaient près de Lui et criaient : ‘Saint, saint, saint est le Seigneur, sa gloire emplit toute la terre…’ Et je dis : malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures » (Is. VI, 1-5)

Rencontrer le Christ, c’est comme Pierre lorsqu’il fut témoin du miracle des poissons : « Il se jeta aux genoux de Jésus en disant : ‘éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur’. La crainte l’avait envahi et ses compagnons avec lui » (Lc, V, 8-9).

Dans la rencontre avec Dieu, on est saisi par la grandeur et la puissance du Créateur et par la tendresse de Jésus. Cette rencontre avec Dieu m’oblige à changer mes idées, mes conceptions, mes raisonnements ainsi que mon style de vie. C’est au cours de la messe que Thérèse s’offrit à l’amour de Jésus et qu’elle composa son acte d’abandon à Son amour.

Elle écrit : « Depuis cet heureux jour, il me semble qu’à chaque instant, cet Amour me pénètre et m’environne, qu’à chaque instant cet Amour me renouvelle, purifie mon âme et n’y laisse aucune trace de péché » (Thérèse de Lisieux, O.C., p.212).

« Ici bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d’amour que celui qu’il Vous a plu de me prodiguer gratuitement, sans aucun mérite de ma part » (Thérèse de Lisieux, O.C. p.283).

Et Charles de Foucauld dira : « Comme le bon Dieu, dès ce monde rend au centuple en grâces intérieures ce qu’on Lui donne ! Plus j’ai abandonné ce qui faisait ma consolation, plus j’ai trouvé le bonheur ! Je bénis Dieu chaque jour de la vie qu’Il m’a faite et je me confonds en reconnaissance » (Vie de Charles de Foucauld par René Bazin, p. 156).

Dans le silence de la prière, Dieu les a comblés.

2. Petitesse

Aujourd’hui, on juge l’homme en fonction de sa performance : efficacité, rentabilité, agir c’est être ! Mais Jésus et les saints pensent tout le contraire :

« La plus grande grâce que Jésus m’ait faite, c’est de m’avoir montré ma petitesse et mon impuissance à tout bien » (Thérèse de Lisieux, O.C., p. 239).

« Je n’ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus » (Thérèse de Lisieux, O.C., p.238).

« Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet Amour consumant et transformant » (Thérèse de Lisieux, O.C., p.226)

A la dernière place et dans la petitesse, le Christ me comble au-delà de toute mesure, à la mesure de l’Infini !

3. Quels sont les outils pour construire l’Eglise de demain ?

Aujourd’hui, on fait des réunions, des discussions, des rapports, des papiers…Tout cela a son importance. Pourtant, chez les Saints, on utilise d’autres moyens.

Charles de Foucauld écrira :

«Les moyens dont Jésus s’est servi à la Crèche, à Nazareth et sur la Croix sont : pauvreté, abjection, humiliation, délaissement, persécution, souffrance, croix. Voilà nos armes, celles de notre Epoux divin qui nous demande de Le laisser continuer en nous Sa vie. Nous ne trouverons pas mieux que lui. Il n’est pas vieilli. Suivons ce modèle unique et nous sommes sûrs de faire beaucoup de bien, car dès lors ce n’est plus nous qui vivons, mais Lui qui vit en nous, nos actes ne sont plus nos actes à nous, humains et misérables, mes les Siens divinement efficaces » (Jean-François Six, p. 333).

Thérèse écrira :

« Ah, c’est la prière et le sacrifice qui font toute ma force, ce sont des armes invincibles que Jésus m’a données. Elles peuvent, bien plus que les paroles, toucher les âmes, j’en ai bien souvent fait l’expérience » (Thérèse de Lisieux, O.C., p. 267).

« Comme le visage de Jésus était caché, moi aussi je voulais que mon visage soit caché, que sur la terre personne ne me reconnaisse, j’avais soif de souffrir et d’être oubliée » (Thérèse de Lisieux, O.C., p.189).

Au mois de mai 1897, l’infirmière lui avait conseillé de faire une petite promenade d’un quart d’heure dans le jardin . Une sœur de Thérèse dit : je la rencontrai, marchant péniblement et pour ainsi dire à bout de force : « Vous feriez bien mieux de vous reposer, cette promenade ne peut vous faire aucun bien dans de pareilles conditions, vous vous épuisez, c’est tout ! ». Mais Thérèse répond : « C’est vrai, mais savez-vous ce qui me donne des forces ? Eh bien, je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien loin, l’un d’eux est peut être épuisé dans ses courses apostoliques et, pour diminuer ses fatigues, j’offre les miennes au bon Dieu » (Thérèse de Lisieux, O.C., p.1182).

A l’enterrement de Thérèse de Lisieux, il n’y avait que 30 personnes. A sa canonisation, à Rome en 1925, il y avait 500.000 personnes, 28 ans après sa mort ! Le 14 décembre 1927, le pape Pie XI proclame Thérèse « patronne de tous les missionnaires », elle qui n’avait jamais quitté son cloître, qui n’a vécu que 9 ans de vie religieuse, qui n’a accompli que de petites actions ordinaires et banales.

Ainsi donc, Thérèse et Charles trouvent dans les moyens pauvres la force de sauver des âmes !...

4. L’enthousiasme de la foi

Qu’en est-il, aujourd’hui ? N’a-t-on pas perdu la conviction ? Il y a une morosité, on n’y croit plus ! Pourtant, Thérèse dira : « Je voudrais en même temps annoncer l’Evangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l’avoir été depuis la création du monde et l’être jusqu’à la consommation des siècles » (Thérèse de Lisieux, O.C., p.224).

Comment Thérèse peut-elle avoir un tel enthousiasme pour le Christ alors qu’elle est malade et qu’elle sait qu’elle va mourir jeune ? C’est sa vie de silence et de prière, d’adoration du Saint-Sacrement, de lecture et de méditation de l’Evangile qui lui permettent d’être unie au Christ et de laisser le Christ agir en elle.

Le 17 juillet 1697, à l’infirmerie, deux mois et demi avant sa mort, Thérèse, suite à la tuberculose, avait craché du sang à 2h00 du matin. N’importe quel malade constatant cela, éprouverait tristesse, désolation, angoisse, parce qu’il se rend compte que sa vie se termine et qu’il est proche de la mort. Cracher le sang est avilissant. On comprendrait que Thérèse désespère du bon Dieu. Or, peu après, elle dira à sa soeur : « Je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l’aime…Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon Ciel se passera sur la terre jusqu’à la fin du monde. Oui, je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la Terre » (Thérèse de Lisieux, O.C., p. 1050).

Et Charles de Foucauld écrira : « Pour l’extension du saint Evangile, je suis prêt à aller au bout du monde et à vivre jusqu’au Jugement dernier » (Ecrits spirituels, p.693).

Tous deux connaissent les limites du temps et de l’espace : Thérèse ne connaît que neuf ans de vie religieuse, dans le même monastère, avec une vingtaine de religieuses et deux missionnaires auxquels elle écrit de temps en temps. Et Charles, après avoir beaucoup voyagé en France pour avoir de l’aide pour son apostolat et après avoir rencontré des milliers de musulmans, sera toujours seul dans sa vocation, et pas de conversions. Dès lors, il faut bien reconnaître que, plus leur enfouissement et leur solitude sont profonds, plus ils auront un rayonnement extraordinaire. C’est un réel paradoxe. Si Charles et Thérèse ont pu avoir ce sens d’éternité dans une vocation solitaire et une mission apparemment vouée à l’échec, c’est parce qu’ils furent fidèles à la prière eucharistique : la sainte messe et l’adoration du Saint-Sacrement.

5. Le Christ est le Fils de Dieu

Aujourd’hui, n’a-t-on pas trop tendance à ne voir que le Christ homme et à oublier qu’il est le Fils de Dieu ? Dès lors, on ne voit plus que l’homme livré à lui-même ; ce qui nous conduit à nous dire que l’homme est une passion inutile condamnée à l’absurde : la vie n’a pas de sens. C’est ce qui explique beaucoup de ménages cassés, de jeunes qui tombent dans la drogue, l’alcool, le suicide. Mais la foi nous dit que l’homme est une soif d’absolu appelé à l’Infini (Dieu).

Aujourd’hui, on ne croit plus que l’homme est appelé à être transfiguré par le Christ pour devenir un « homme nouveau ». Et cependant, Thérèse et Charles sont tout à fait transfigurés par le Christ. Thérèse écrira : « Si je quitte déjà le champ de bataille (c'est-à-dire le Carmel), ce n’est pas avec le désir égoïste de jouir de la béatitude éternelle ; cette pensée fait à peine réjouir mon âme. Je me demande parfois comment il me sera possible d’être heureuse sans souffrir. Il faudra que Jésus change ma nature sinon je regretterai la souffrance et la vallée des larmes » (Thérèse, O.C., p.614). « La joie que les mondains cherchent au sein des plaisirs n’est qu’une ombre fugitive, mais notre joie cherchée et goûtée dans les travaux et la souffrance, c’est une bien douce réalité, un avant-goût du bonheur du Ciel » (Thérèse, O.C., p.578).

Dans la prière eucharistique (la messe et l’adoration du Saint-Sacrement), Thérèse et Charles deviennent Eucharistie. Il y a un phénomène d’osmose, de transformation : d’égocentriques, ils deviennent christocentriques.

6. Le Christ est réellement présent dans l’Eucharistie

Aujourd’hui, la présence réelle du Christ dans l’hostie consacrée est remise en question : on affirme souvent que le Christ n’est présent dans l’Eucharistie que quand il y a communauté de fidèles. Et pourtant, Charles célèbre la sainte messe seul, fait l’adoration du Saint-Sacrement seul, accueille des pauvres musulmans seul. Et Thérèse découvre sa mission de sauver des âmes pendant la prière eucharistique.

« C’est ce mystérieux regard échangé entre Jésus [dans l’Eucharistie] et sa petite fleur [Thérèse] qui fera des merveilles et qui donnera à Jésus une multitude d’autres fleurs » (Thérèse, O.C., p.437).

« Un savant a dit : ‘Donnez-moi un levier, un point d’appui, et je soulèverai le monde’. Ce qu’Archimède n’a pas pu obtenir parce que sa demande n’était faite qu’au point de vue matériel, les saints l’ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d’appui Lui-même, et Lui seul. Pour levier, l’oraison qui embrase d’un feu d’amour. C’est ainsi qu’ils ont soulevé le monde ; c’est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que, jusqu’à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi » (Thérèse, O.C., p.284).

« Je préfère l’insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Il y a là une union à la Croix de Jésus qui me semble désirable entre toutes » (Ecr.sp., p. 683).

Oui, l’amour de la dernière place soulève le monde. C’est en apprenant à être solitaire qu’on devient effectivement solidaire. C’est le paradoxe de la prière eucharistique.

En conclusion, la sainte messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. La sainte messe, c’est comme si j’étais présent au moment où Jésus meurt sur la Croix. C’est comme si j’étais présent au moment où Thérèse va mourir de tuberculose, où Charles de Foucauld va être assassiné, où le Père Damien va mourir de la lèpre, où le Père Kolbe va mourir de faim et de soif à la place d’un autre. Pour chacun, c’est chaque fois le Christ qui continue à donner sa vie. Alors, tous les meubles (mon égoïsme, mon orgueil, mes passions) volent en éclat par la fenêtre pour laisser en moi un grand vide qu’occupe entièrement Notre-Seigneur avec toute sa Lumière, sa Grâce, sa Sainteté, son Amour. A travers eux, je découvre tout le mystère de la kénose de Jésus.

Voilà pourquoi l’action de grâce de la sainte messe est importante : parce que le Christ a soif d’irradier son Amour dans mon cœur. Tous les saints l’ont compris : un Charles de Foucauld, un Curé d’Ars, un Ignace de Loyola, un Père Kolbe et tant d’autres. Lorsqu’ils célébraient une simple messe, celle-ci durait une heure, parfois deux et même parfois trois heures, parce qu’ils étaient tout à fait émerveillés, transfigurés, transformés par la lumière et l’amour du Christ.

Oui, en ces temps tumultueux, plus que jamais, nous avons besoin de nouvelles Thérèse de Lisieux, de nouveaux Père Kolbe, de nouveaux Charles de Foucauld, non pas pour faire comme eux, mais pour avoir dans notre esprit la même compréhension qu’ils avaient du Christ, de sa vie, de son message et d’avoir dans notre cœur le même feu d’amour qui brûlait leur cœur.

« Je suis venu allumer un feu, et comme je voudrais qu’il brûle ! » (Luc, 12, 49).

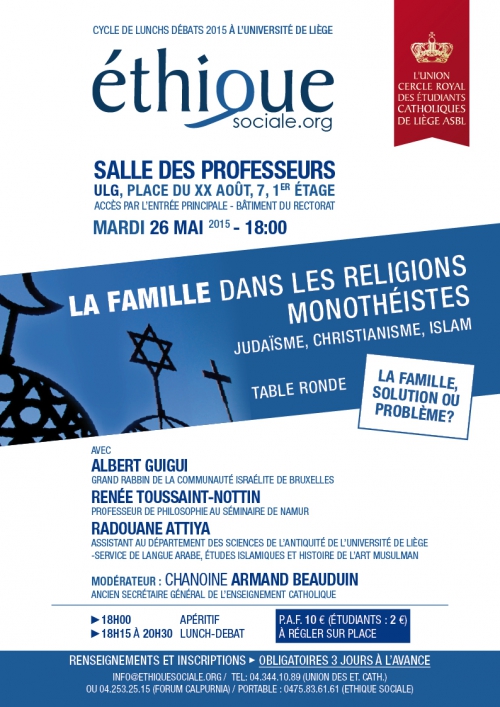

Premier orateur, le grand rabbin de Bruxelles Albert Guigui a fait observer que l’étymologie du texte hébraïque de la Genèse présente la femme à la fois comme aide et opposée à l’homme.

Premier orateur, le grand rabbin de Bruxelles Albert Guigui a fait observer que l’étymologie du texte hébraïque de la Genèse présente la femme à la fois comme aide et opposée à l’homme. Deuxième intervenant : Mme Toussaint, professeur au séminaire de Namur, prend appui sur la Parole du Christ. L’institution du mariage est antérieure à cette Parole mais le Christ évoque le mariage pour insister sur l’importance du lien conjugal que Dieu réalise et que l’homme ne doit pas séparer (Mt. 19).

Deuxième intervenant : Mme Toussaint, professeur au séminaire de Namur, prend appui sur la Parole du Christ. L’institution du mariage est antérieure à cette Parole mais le Christ évoque le mariage pour insister sur l’importance du lien conjugal que Dieu réalise et que l’homme ne doit pas séparer (Mt. 19). Pour le troisième intervenant, M. Radouanne Attiya, assistant et doctorant à l’université de Liège, il est difficile de parler d’une doctrine de la famille dans l’islam qui, en cette matière, se faufile entre judaïsme et christianisme. Des textes coraniques, on peut tirer deux choses :

Pour le troisième intervenant, M. Radouanne Attiya, assistant et doctorant à l’université de Liège, il est difficile de parler d’une doctrine de la famille dans l’islam qui, en cette matière, se faufile entre judaïsme et christianisme. Des textes coraniques, on peut tirer deux choses :

I

I