LE CIEL POUR QUOI FAIRE ?

Les gens disent

« Je suis sûr qu’il est au ciel ! » entend-on dire pour consoler ceux qui ont « perdu » un être cher. Et l’on chante aux funérailles : « In paradisum deducant te Angeli… » Que les anges te conduisent au paradis. Oui, la perspective ultime du chrétien, c’est le ciel, le paradis. Mais qu’est-ce que ces notions recouvrent au juste ? Il nous faut un peu les dépoussiérer, pour les faire reluire de tous leurs feux.

Quelle poussière ! On n’en voit plus l’au-delà; on n’entend plus prêcher sur l’au-delà, sur les fins dernières. Ce serait désuet, suranné, passé de mode, pas très raisonnable. A vrai dire, un au-delà d’où on ne voit personne revenir, c’est vraiment peu engageant, à se demander si c’est bien vrai qu’il y a quelque chose « de l’autre côté ». Ou est-ce que tout simplement tous les plombs ne sauteraient-ils pas et que l’on en serait réduit à retourner à la poussière, brûlés ou dans une bière ou un sarcophage (litt. un « mange-chair »). « Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris », disait-on jadis en imposant les cendres le mercredi des Cendres : Souviens-toi, homme, que tu es poussière et qu’en poussière tu retourneras… et pas plus ? « Oh ! mais nous continuerons à vivre dans la mémoire des autres, dans nos enfants, dans ce que nous avons réalisé …» croient certains. Oui, voire ! Et si nous mourons seuls au monde et que nous n’avons rien fait de durable, mais tout de même nous sommes usés, toujours à la tâche, une tâche éphémère… « Nous serons absorbés par le grand tout… », professent les panthéistes. Et où suis-je alors ? Si ce n’est pas qu’on veut nous faire croire que nous nous réincarnerons dans…euh ! vous avez le choix : plante, animal, autre homme, au moment même ou plus tard, selon les diverses doctrines… « En fait, nous n’en savons strictement rien ! » affirme-t-on, pour clore la discussion. Et la science ne m’éclaire en rien, là-dessus. Ni même le Dr. Moody (La vie après la vie), car justement les patients interrogés, qui avaient vécu une « décorporation », étaient bel et bien revenus à la vie normale, et ne pouvaient rien dire de ce qu’il y a plus loin, au-delà de leur expérience.

Ah ! Ces apparences, ce matérialisme ambiant et ce New Age nous jouent de vilains tours !

Et nous

Et puis il y a aussi notre imaginaire, nos associations d’idées qui ne plaident guère en faveur d’un au-delà attrayant. « Requiem aeternam… », chante-t-on. Je veux bien un peu me reposer, mais cela a des limites, tout de même, pour moi, qui suis un homme d’action. «R.I.P. » lit-on sur les tombes : cela doit devenir embêtant et triste, à la longue, car je suis un sportif et j’aime la confrontation… Nous sommes tellement habitués aux catégories de l’espace et du temps dans lesquelles nous vivons, qu’il nous est difficile d’en faire abstraction. Et si nous en faisons abstraction, cela devient vite de l’abstrait, de l’irréel, pour nous qui sommes des réalistes. Vraiment l’au-delà n’a pas la cote aujourd’hui, mais plutôt l’en deçà, notre monde ici, et cela c’est du concret.

Mais nous proclamons notre Credo et professons tout de même notre foi en un Créateur « invisibilium », de l’univers invisible. Cela nous dépasse, et nous avons besoin de la foi pour entrer dans une certaine compréhension de ces réalités-là.

Alors, où chercher des lumières pour notre foi? C’est bien simple, auprès de ceux qui ont reçu LA lumière, et pas chez les propagateurs de vagues croyances ou non-croyances.

Dieu se révèle

Lorsque Dieu nous a créés, le démon nous a volé le mode d’emploi de nous-mêmes. Alors Dieu, dans sa miséricorde, a amorcé la révélation de Lui-même, par des traditions et de bien patientes paroles de connaissance par la bouche les prophètes. Et des écrits ont circulé, car on ne voulait pas que se perde ce que l’on percevait bien venir de plus loin que de la personne des prophètes. Cette perception a conditionné l’acte de foi en Dieu, depuis un certain Abraham. Le Dieu de celui-ci est accepté comme digne de foi. Et de prophéties en prophéties, transmises de génération en génération, se reconstitue lentement le mode d’emploi de l’homme, y compris sa finalité.

L’Ancien Testament

Dans l’Ancien Testament, la pensée sur l’immortalité de l’homme est très progressive, et l’horizon d’Abraham se borne encore à la survie de son clan : « Mon Seigneur Yahvé, que me donneras-tu ? Je m’en vais sans enfant. » Et après la mort, on écrivait « il fut réuni à ses pères » (Gn 25,8 ; 35,29 ; 49,29 ; Nb 31,2 ; Jg 2,10 ; 2R 22,20 ; Dn 14,1), ou il « repose » avec ses pères, pas plus. A nos yeux, la perspective est assez limitée et pas très réjouissante, ni porteuse d’espérance. Avec le livre de Job (5e s. av. J.-Chr.) l’horizon change déjà, mais reste ambigu : la conception reste encore celle du séjour des morts, du Shéol (Hadès, en grec), semblable à celui des mythologies grecques (10,21-22) ; mais Job déclare tout de même, et très solennellement, comme une belle éclaircie dans la brume : « Oh, je voudrais qu’on écrive mes paroles, qu’elles soient gavées en une inscription, avec le ciseau de fer et le stylet, sculptées dans le roc pour toujours ! Je sais, moi, que mon Défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. Après mon réveil, il me dressera près de lui, et de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi, celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger » (19,22-27). Il s’amorce donc là une vision de l’au-delà vraiment pleine d’espérance, une conviction qui mûrira dans la prière et la méditation juives, jusque dans le livre de la Sagesse (+/- 50 av. J.-Chr), où les termes d’ «immortalité » ou d’«incorruptibilité » apparaissent, comme destinée ultime pour l’homme. On remarquera qu’on n’a pas attendu cette époque-là pour entourer d’un culte ou d’un rite l’ensevelissement de la dépouille mortelle, car cela remonte à des temps immémoriaux. Mais il ne s’agit pas de la dépouille quand on évoque l’immortalité, mais de l’homme tout entier dans son âme, le corps physique, matériel, étant considéré comme l’enveloppe provisoire.

Le Nouveau Testament

Enfin, c’est dans le Nouveau Testament que resplendit pour de bon la doctrine de l’immortalité et du ciel, confirmée par les divers aspects des termes employés par le Christ lui-même et par les apôtres.

Déjà, quand le Seigneur annonce le royaume de Dieu, cela fleure déjà bon le ciel.

Le pauvre Lazare de la parabole est « emporté par les anges dans le sein d’Abraham », lieu où « il est consolé » après sa vie de misère (Lc 16,19-ss).

Dans sa controverse avec les Sadducéens (qui ne croyaient pas à la résurrection), où ceux-ci, par dérision, invoquent le cas de la femme aux sept maris (Mt 22,23-ss), Jésus déclare qu’ils sont dans l’erreur, et qu’à la résurrection on est « comme des anges dans le ciel », et que Dieu, « ce n’est pas de morts, mais de vivants qu’il est le Dieu ».

Dans la parabole des talents (Mt 25,14-ss), l’homme revenu de voyage déclare : « C’est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t’établirai, entre dans la joie de ton seigneur ». Quant au mauvais serviteur, il est jeté dans « les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents ». Ce sont les fins dernières, du ciel et de l’enfer.

L’évangile de saint Jean est rempli de « la vie éternelle ». Et ainsi de suite, jusque dans l’Apocalypse on retrouve la trace du ciel

Je vous laisse le plaisir, de dresser la liste des termes qui désignent le ciel : banquet de noces, Jérusalem céleste, le Jour, l’acquisition du salut, Christ nous emmène avec Lui, resplendir comme le soleil, les noces de l’Agneau, etc.

La vie de Dieu

Mais ce qui fait quelquefois obstacle à une réelle espérance, c’est encore une certaine conception de Dieu. Notre catéchisme nous a peut-être trop habitué à considérer Dieu seulement comme éternel, immuable (sans mouvement), impassible (sans passion), dans un ciel lointain et une lumière inaccessible, puisqu’Il est le Très-Haut, etc. Il est la cause première de tout, le « primum movens immobilis ». Cela nous semble passablement irréel, abstrait. Et cela peut engendrer chez nous un sentiment de déjà vu, déjà connu, qui ne nous touche plus guère. Théologiquement, tout cela peut être bien exact, mais cela n’épuise pas ce que l’on peut dire de Dieu. (On ne l’épuisera jamais !). N’oublions pas que, dans la Bible, Dieu s’y révèle comme proche de nous, son peuple, et plein de vie. Souvenons-nous du Cantique des Cantiques, ce poème inspiré où Dieu est le bien-aimé, follement amoureux de son peuple, de notre âme, et fait tout pour nous attirer à Lui, nous, la bien-aimée. Et dans le Prologue de l’évangile de Jean nous lisons : « En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes et la lumière brille dans les ténèbres…». C’est comme si nous entendions un même cantique, toujours aussi passionnant à méditer

Et Lui, la Vie, nous communique notre vie dans toutes ses dimensions (corps, âme et esprit), pour Lui ressembler, et pour nous permettre de répondre à son Amour par notre amour. «Car c’est en Lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être, tout comme l’ont dit certains de vos poètes : car de sa race aussi nous sommes » (Ac 17,28), dit saint Paul aux Athéniens. Certains Grecs avaient en effet déjà une vague intuition de notre création à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Pour nous, la vie équivaut à croissance, à évolution. De là le terme de « mouvement » utilisé par Paul. Mais notre être est limité, limites auxquelles nous nous heurtons quelquefois, tellement nous sommes avides de plus de vie, de mouvement et d’être.

En Dieu, par contre, la vie est entièrement accomplie, elle est débordement de vie, elle est plénitude, et infinie plénitude encore bien. En Lui, tout est infini ; en nous, tout est limité : temps, espace, perception, sentiment, imagination, volonté, intelligence, amour… Mais nous pouvons grandir, évoluer, mûrir.

Notre vraie vocation

Et dans son Amour infini, Dieu a conçu notre vocation : devenir comme Lui. Il veut nous diviniser. Ainsi s’expliquent la Création, la Révélation, la Rédemption qui nous concernent tous, quelle que soit notre condition humaine dans ce bas monde.

Pourrions-nous croire que, lors de notre mort, en sortant de l’espace et du temps auxquels nous sommes habitués jusqu’alors, nous serions comme figés dans l’état de notre dernière attitude, promis, bien sûr, après une purification au purgatoire, à la vision béatifique, mais passive, fixée une fois pour toutes ? Et notre élan vital, notre liberté, notre amour, resteraient-ils donc limités ?

Il nous faut, nous semble-t-il, nous élever d’une conception statique de notre état futur, à une vision dynamique de l’au-delà. L’Ecriture va dans ce sens, ainsi que l’expérience de tant de saints et mystiques. Un simple exemple : sainte Thérèse de Lisieux ne disait-elle pas qu’elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Sa mission ne ferait que commencer, pressentait-elle. Et comment sa « pluie de roses » ne s’est-elle pas réalisée : avec des moyens et des ressources de délicatesse, d’amour et de générosité, inconcevables dans notre condition, mais décuplés, centuplés… ! (Là s’accomplit la parole «… sur beaucoup je t’établirai. », Mt 25,21.) Sans parler de la Vierge Marie, qui d’humble servante du Seigneur sur terre, devient médiatrice de toute grâce et continue à veiller sur ses enfants, pour qu’ils suivent fidèlement le bon chemin montant.

Notons que le purgatoire, si nous devons y passer, est pour nous une évolution, un progrès post mortem, sans les contraintes de l’espace et du temps, incompréhensible dans notre état actuel. Nous pouvons en comprendre la nécessité, car devant l’immensité des perfections d’Amour de Dieu, comment nous sentir « à la hauteur » pour entrer dans le monde de Dieu, nous, pleins de péchés, nous qui n’avions en vue que de sauver notre propre peau, et qui découvrons notre vraie vocation et qu’il faut donc nous décentrer totalement, en nous élançant vers cette plénitude de Vie, dans un amour, cette fois, vraiment total… Et cela ne se fait pas comme par un coup de baguette magique, mais par une, peut-être difficile, pénible et douloureuse, purification.

Et comme Dieu est infini, Il veut nous faire grandir, évoluer, progresser à l’infini pour Le rejoindre, dans nos nouvelles conditions de vie : notre vie éternelle et divine. Et pourquoi pas tout d’un coup ? Ce serait forcé, nous subirions comme une violence de la part de Dieu. Dieu a trop de respect et de délicatesse pour nous, Il ne force jamais rien, mais invite, sollicite notre assentiment, notre élan, en toute liberté. Et celle-ci devient d’autant plus grande qu’elle est plus illuminée par l’Esprit Saint, qui déjà nous habite ici-bas.

Pour nous aider à tirer de la pensée à l’au-delà, une plus grande espérance, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous précèdent, et une plus grande joie de vivre, méditons lentement ce texte de saint Grégoire de Nysse (évêque et théologien mystique, + 395), sur une marche à l’infini vers un Dieu infini, dont il a l’intuition.

Sa pensée est la suivante : l’homme, adhérant par le Baptême au Corps du Christ et faisant croître sans cesse la présence en lui du Seigneur, dans son âme par les saintes vertus et dans son corps par les Sacrements, peut désormais progresser à l'infini dans une union sans confusion avec le Dieu infini, en entraînant avec lui le genre humain et l'univers entier, qu'il transforme en Eglise.

«Ainsi dans l'éternité du siècle sans fin, celui qui court vers Toi devient toujours plus grand et plus haut que lui-même, augmentant toujours par l'accroissement des grâces (...); mais comme ce qui est recherché ne comporte pas en soi de limite, le terme de ce qui est trouvé devient pour ceux qui montent le point de départ de la découverte de biens plus élevés. Et celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin.» (8e Homélie sur le Cantique des Cantiques).

Exultons donc ensemble, avec saint Paul :

« O abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses décrets sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Qui en effet a jamais connu la pensée du Seigneur ? Qui en fut jamais le conseiller ? Ou bien qui l’a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour ? Car tout est de lui et par lui et pour lui. A lui soit la gloire éternellement ! Amen. » (Rm 11,33-36).

J. Naedts

Rome: le Cardinal Müller fait le point

Rome: le Cardinal Müller fait le point

RELIRE LE TESTAMENT SPIRITUEL DE JEAN-PAUL II

RELIRE LE TESTAMENT SPIRITUEL DE JEAN-PAUL II

Monseigneur de Monléon: qu'est-ce que la "miséricorde"?

Monseigneur de Monléon: qu'est-ce que la "miséricorde"?

Réforme liturgique: Mgr Bugnini se justifie, post mortem

Réforme liturgique: Mgr Bugnini se justifie, post mortem

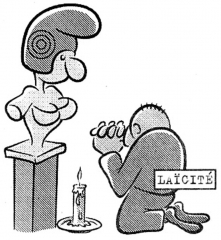

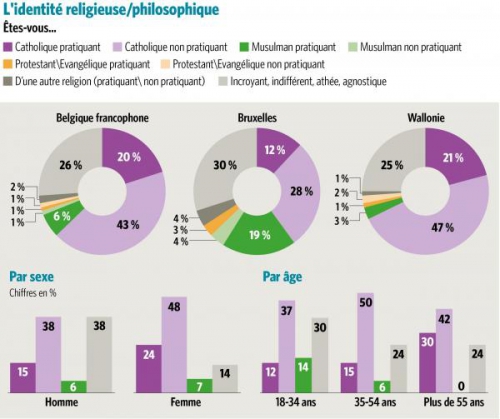

Inscrire la laïcité dans la constitution belge, pour quoi faire ?

Inscrire la laïcité dans la constitution belge, pour quoi faire ?

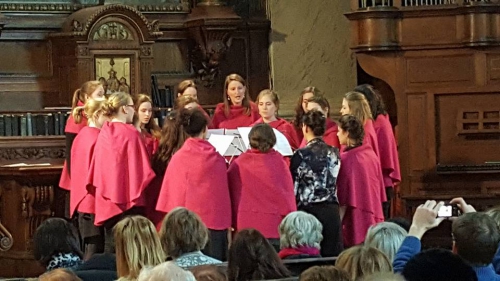

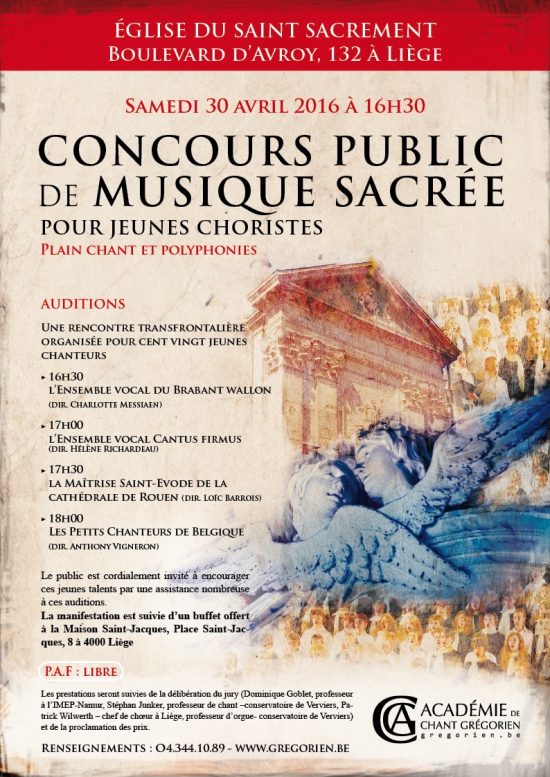

Plus de 300 personnes se sont rassemblées à Liège, en l’église du Saint-Sacrement, ce samedi 30 avril 2016 pour assister au grand concours de musique sacrée où cent vingt jeunes choristes ont rivalisé de talent pour se partager les trois prix décernés par le jury des professeurs de musique venus de l’IMEP (institut de musique d’église et de pédagogie musicale) et des écoles de musique de la province de Liège. Le premier prix, offert par l’Echevin du Patrimoine et du Tourisme de la Ville de Liège, Michel Firket, a été attribué à l’Ensemble « Cantus Firmus » de Schaerbeek, dirigé par Hélène Richardeau. L’échevin était représenté à la remise des prix par son chef de cabinet.

Plus de 300 personnes se sont rassemblées à Liège, en l’église du Saint-Sacrement, ce samedi 30 avril 2016 pour assister au grand concours de musique sacrée où cent vingt jeunes choristes ont rivalisé de talent pour se partager les trois prix décernés par le jury des professeurs de musique venus de l’IMEP (institut de musique d’église et de pédagogie musicale) et des écoles de musique de la province de Liège. Le premier prix, offert par l’Echevin du Patrimoine et du Tourisme de la Ville de Liège, Michel Firket, a été attribué à l’Ensemble « Cantus Firmus » de Schaerbeek, dirigé par Hélène Richardeau. L’échevin était représenté à la remise des prix par son chef de cabinet.