LA LETTRE DES PAUVRES DE POITIERS

On oublie trop que, tout autour des saints portés sur les autels, il est ― suscitée le plus souvent par eux, mais non moins bien personnelle ― une sainteté diffuse, parmi des chrétiens de toutes conditions, parmi ces petites gens surtout, dont personne ne fait cas... sinon les saints, bien entendu !

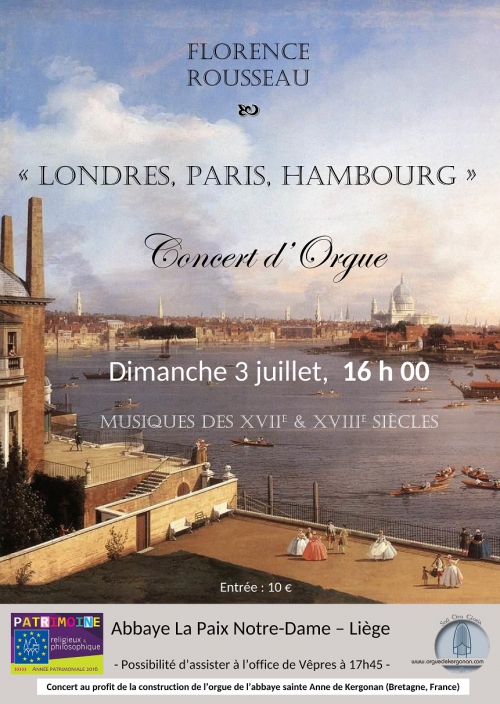

Le document ici proposé à l’attention du lecteur en est un éloquent témoignage, particulièrement émouvant. Il remonte au début du XVIIIe siècle, et émane d’un groupe de pauvres de l’Hôpital Général de Poitiers.

On ignore qui a tenu la plume. Le style, assez régulier, semble s’appliquer à coudre ensemble les idées simples, sans en trahir la teneur ; partout se décèle la naïveté du ton dans lequel elles ont dû s’exprimer : on pense à quelque bonne personne qui aura gracieusement prêté son concours à la demande du groupe.

Monsieur Grignion

En écrivant cette lettre, les pauvres de l’hôpital avaient pour but d’obtenir le retour de leur aumônier, saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), qui avait dû quitter Poitiers un an plus tôt.

Un seul trait suffira à faire entrevoir la limpidité de cet homme, qui sut vivre en vrai les promesses de son baptême. A l’âge de vingt ans, Louis-Marie est admis au séminaire à Paris. Il habite Rennes : quelque 350 kilomètres séparent les deux villes. A l’heure de son départ pour la capitale, on lui a préparé un cheval « pour faire au moins la moitié du chemin » ; il décline l’offre, mais, afin de ne pas contrister ses parents, il accepte en revanche l’habit neuf qu’on lui propose, un baluchon et dix écus. A peine sorti de la ville, il trouve un pauvre de sa taille, avec qui il échange son vêtement ; baluchon et écus passent aussi en d’autres mains : ils ne l’encombreront pas davantage pour la suite du voyage. Plus d’obstacle désormais entre la Providence et lui !

L’Hôpital général de Poitiers

Le terme hôpital désignait anciennement tout établissement charitable où l’on recevait les démunis pour assurer leur subsistance : la fonction médicale n’y était exercée que parmi bien d’autres. Furetière définit ainsi l’hôpital général « celui où l’on reçoit tous les mendiants. »

On ne doit donc pas établir de comparaison avec nos cliniques actuelles, richement subventionnées, et payantes de surcroît. Le tout-venant entrait là les mains vides, heureux si la charité y était bien présente et agissante, pour malheur quand elle y faisait défaut. Du reste, nombre de ceux qui y entraient ne portaient pas eux-mêmes la « robe des noces », tant s’en faut...

Un « établissement charitable » ne l’est que dans la mesure où la charité y préside vraiment. Le cœur du pauvre ne s’y trompe pas : il rayonne bientôt de cette même charité, quand elle lui sourit. Le pauvre est au contraire exposé à s’avilir dans la misère aussi sûrement ― mais avec plus d’excuses sans doute ―, que le riche dans son opulence, qui viendrait à ne plus exercer envers ce Christ souffrant l’office de bon Samaritain qui lui incombe. Un même toit peut ainsi tour à tour héberger le paradis ou l’enfer.

Privé de Monsieur Grignion, l’Hôpital Général de Poitiers, où ce dernier avait trouvé à son arrivée une « pauvre Babylone » qu’il n’avait pas tardé à métamorphoser en paradis, reprenait le chemin de l’enfer.

La réaction des pauvres pensionnaires mérite d’être considérée sous un angle inattendu peut-être. Leur lettre témoigne certes, et à juste titre, de la sainteté de leur aumônier ; c’est en ce sens que les biographes l’ont citée jusqu’à présent. Il nous est avis qu’une double lecture s’impose : il est encore une autre sainteté que cet écrit nous dévoile, sans y prendre garde : celle des pauvres eux-mêmes qui en ont eu l’initiative.

La lettre des pauvres de Poitiers

« De l’Hôpital Général, ce 9 mars 1704.

Monsieur,

« Par la mort et la passion du bon Jésus, nous, quatre cents pauvres, nous vous supplions très humblement, par le plus grand amour et la gloire de Dieu, nous faire venir notre vénérable pasteur, celui qui aime tant les pauvres, Monsieur Grignion.

« Hélas ! Monsieur, nous ressentons plus que jamais la perte que nous avons faite pour le salut de nos âmes ; car pour les biens de ce monde, ce n’est pas ce qui nous inquiète : la Providence fournit à nos besoins, et nous croyons que, par ses prières, il nous a obtenu de Dieu une nouvelle Supérieure, qui a toutes les conditions qu’on peut souhaiter, pour les choses temporelles. Elle est de grande qualité, très riche veuve, qui a pourvu ses enfants richement. Le démon n’en veut qu’à nos âmes, et pour cela, il a remué toutes sortes de machines et de tentations pour faire déchoir l’œuvre de Dieu et faire en aller celui qui faisait tant de conquêtes au bon Jésus. La moisson est très grande, il y a peu d’ouvriers : il prévoyait bien cela, et même ceux qui nous le devaient conserver ont été les premiers à se laisser séduire par la tentation. Quel détriment de la gloire de Dieu ! Nous, nous voyons tous le jours, visiblement, que l’édifice qu’il avait commencé, pour n’être pas assez affermi, se va détruisant petit à petit ; et comme dans cette maison c’est un flux et reflux de monde qui entre et qui sort, il y a toujours à convertir plusieurs âmes.

« Mon très cher Monsieur, nos besoins pressants ne toucheront-ils pas votre cœur qui aime Dieu et sa gloire et le salut des âmes ? Quel grand bien vous nous feriez de nous envoyer notre ange ! Vous en auriez une grande gloire dans le ciel. Les pauvres sont toujours méprisés, et on n’écoute pas leurs humbles demandes. Nous le demandons bien à notre illustre et révérendissime Evêque, qui nous a dit qu’il l’avait demandé deux fois ; les grands ne veulent point être refusés, et pour cela il faut que l’intérêt de Dieu soit mis en oubli. Nous, nous croyons que votre charité et zèle des âmes nous accordera cette grande grâce, que nous vous demandons par les amabilités du bon Jésus et de la sainte Vierge Mère de Dieu.

« Seigneur ! s’il était avec cette nouvelle Supérieure, quels règlements et quelle justice ne ferait-il pas observer dans cette maison ! Pardon, mon bon Monsieur, de la hardiesse que nous prenons ; c’est notre indigence de toute manière qui nous fait vous importuner, et les grandes peines que nous avons.

« Il y a quelques-uns de nos bons pauvres qui disent avoir vu le démon se moquer et rire de nous d’avoir été victorieux. Mais vous savez mieux que nous que l’œuvre du Seigneur est toujours combattue par ce malheureux, qui tâche de nous perdre par ses grandes tentations.

« Enfin, mon Dieu, consolez-nous et nous pardonnez nos péchés qui nous attirent pareille disgrâce ; si nous pouvons une fois le revoir, nous serons plus obéissants et plus fidèles à nous donner à notre bon Dieu, et le prierons, Monsieur, de vous conserver et augmenter les bénédictions et la persévérance finale.

Les pauvres de Poitiers »

[Le texte de la lettre a été publiée pour la première fois par PAUVERT, p. 140 (1875)].

En parcourant la Lettre

« Ce 9 mars... » ― La date de l’envoi n’est pas anodine. En cette année 1704, le 9 mars était le premier dimanche de la Passion, et les mots qui ouvrent la lettre confirment que le choix de ce jour est bien intentionnel. On peut en déduire que la liturgie était une réalité vivante au cœur de ces pauvres, et qu’elle innervait leurs démarches au quotidien. Cet épanchement de la liturgie dans la vie de tous les jours y entretient, active, la présence du Seigneur, avec ses impulsions bienfaisantes. Et l’on sait que, par l’Eucharistie principalement, on devient ce que l’on a reçu. Le calendrier liturgique règle donc naturellement les pas d’un cœur aimant sur ceux du bon Berger qui le mène.

« Monsieur » ― La lettre est adressée à Monsieur Leschassier, le directeur spirituel de Grignion de Montfort ; nos auteurs n’ignoraient pas, en effet, que le Saint ferait dépendre de lui, en parfaite obéissance, toute sa conduite.

« Du bon Jésus » ― Cette expression à elle seule témoigne, par sa charge tendre et affectueuse, que le Christ n’est pas une froide vue de l’esprit pour ces pauvres, mais qu’il occupe réellement dans leur cœur une place qu’on réserve à un hôte familier et aimé.

« Celui qui aime tant les pauvres » ― Voilà donc comment on désigne saint Louis-Marie, avant même que de citer son nom : avant d’être lui-même, il est « celui qui aime tant les pauvres ». Sans doute les pauvres de Poitiers n’ont-ils pas lu saint Paul, mais son esprit est en eux, plus peut-être qu’il ne sera jamais dans beaucoup de ses savants exégètes : ils auraient en effet pu dire « celui qui distribue aux pauvres habits, baluchon, écus » ; mais non, ils disent « celui qui aime tant les pauvres ». A la manière de saint Paul : « Quand je distribuerais tous mes biens pour nourrir les pauvres, ... s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien » (1 Cor 13, 3). Or si la sainteté consiste en la souveraineté de l’amour, ce n’est pas seulement à le donner qu’elle est appelée, mais aussi à le recevoir.

« Pour les biens de ce monde, ce n’est pas ce qui nous inquiète » ― Ce sont des pauvres qui parlent ! Certes, ils sont indigents et nécessiteux, mais « ce n’est pas ce qui nous inquiète : la Providence fournit à nos besoins » Ces pauvres-là vivent l’Evangile : « C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. ... Regardez les oiseaux du ciel ..., observez les lis des champs » (Mt. 6, 25-34). S’il est indispensable et même préalable de veiller au partage des biens matériels, n’oublions-nous pas un peu dans nos opérations de solidarité ce que les pauvres de Poitiers nous rappellent ici, que « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4, 4 < Dt 8, 3) et que « la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements » (Mt 6, 25) ? « Il faut faire ceci sans omettre cela » (Mt 23, 23). Notre monde étouffe. Le Christ total n’y est plus partagé. « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). Le prenons-nous au sérieux ?

« Une nouvelle Supérieure » ― Il s’agit de Mme Bodet de la Fenêtre, née Marie de Villeneuve, bienfaitrice de l’hôpital.

« Le démon... a remué » ― Tout comme notre pape François, et à la suite de tout ce que l’Eglise compte de saints, les pauvres sont conscients de l’action du démon qui « remue toutes sortes de machines et de tentations pour faire déchoir l’œuvre de Dieu. » On croit entendre ici de nouveau textuellement saint Paul : « Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manæuvres du diable » (Ep 6, 11). Et de préciser que nos vrais adversaires, ce ne sont pas les hommes qui entravent nos desseins (cf. Ibid. 12).

« Il y a toujours à convertir » ― Convertir ! Que de crimes n’a-t-on pas commis pour avoir pris conseil du diable plutôt que du Seigneur quant à la manière ! Sa « manœuvre » atteint aujourd’hui son résultat, d’oblitérer complètement les ultimes paroles de Jésus à ses disciples, sa pressante recommandation au moment de retourner vers le Père. « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 18-20). L’Eglise a reçu du Seigneur cette mission de convertir ; quand elle y manque, elle « se va détruisant petit à petit », comme infidèle à l’Esprit. Cela doit se faire librement dans le respect des consciences, ... mais cela doit se faire. Sous la plume des pauvres, cette remarque sonne juste. Conscients du besoin qu’ils ont d’être convertis d’abord eux-mêmes pour répondre à l’amour du « bon Jésus », ils perçoivent mieux aussi ce besoin chez les autres. Sachant ce qu’est la pauvreté, c’est en connaissance de cause qu’ils mettent le doigt sur la pauvreté seule définitive : être sans Jésus. Toute la lettre est un appel au secours qui va à l’essentiel : ils font la différence, eux, entre la voie et l’impasse, entre la vérité et l’errement, entre la vie et la mort (cf. Jn 14, 6).

« Les pauvres sont toujours méprisés » ― Ils le sont en effet. Et c’est le Christ que l’on méprise en eux, comme le dit explicitement l’Evangile : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait » (Mt 25, 45).

Voilà pourquoi les saints aiment les pauvres. Voilà pourquoi ils ne se contentent pas de les aimer, mais veulent aussi en être : car désirant en tout point être assimilés au Christ, ils chérissent pauvreté et mépris, qui furent l’ordinaire de celui qui est leur tout.

Ce choix héroïque (s’il est vécu « pour de vrai », comme disent les enfants) ne doit pas occulter la sainteté sans relief, mais plus dense, de la pauvreté courante : la pauvreté choisie des saints, comme le fut celle de saint Louis-Marie, est fort méritoire ; mais la pauvreté de naissance et de condition, qui est celle des pauvres de l’hôpital, la pauvreté qui s’impose sans avoir été invitée, l’est plus encore, pour peu bien sûr qu’elle soit reçue de grand cœur comme le trésor qu’elle est, de la main du Seigneur. Comme la livrée que le Seigneur lui-même a portée.

On objectera qu’il faut éradiquer la pauvreté. Qu’elle est un mal. La misère, oui ; non pas la pauvreté. La misère, et la richesse, oui. Leur couple hideux est fomenté par le diable. La pauvreté, elle, est notre identité devant Dieu. Il ne faut pas l’éradiquer, mais l’étendre. A nous-mêmes. Nous devons l’incarner dans notre train de vie, en découvrir la dignité. Le problème à résoudre dans notre monde n’est pas celui de la pauvreté, mais celui de la richesse. La pauvreté n’est pas un problème, c’est une solution. A condition de la vivre franchement soi-même, et d’y conformer petit à petit les structures de la société.

« Mon Dieu, consolez-nous et nous pardonnez nos péchés qui nous attirent pareille disgrâce » Grande richesse enfin dans ce bout de phrase, toujours nourri de l’Ecriture. Quelle confiance filiale dans cet appel à Dieu, où nos pauvres n’hésitent pas à lui demander sa consolation avant même le pardon de leurs péchés ! Mais ils n’omettent pas non plus d’implorer ce pardon, ajoutant une considération que plusieurs regimberont à entendre, et pourtant bien présente chez saint Paul : nos péchés nous attirent la réprimande de Dieu, qui se traduit tout bonnement par des épreuves. Première au Corinthiens : « Celui qui mange et qui boit [l’Eucharistie] mange et boit son propre jugement s’il ne discerne le corps du Seigneur. C’est pour cela qu’il y a chez vous beaucoup de malades et d’infirmes, et qu’un certain nombre sont endormis dans la mort. Si nous avions du discernement envers nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés par le Seigneur, c’est une correction que nous recevons, afin de ne pas être condamnés avec le monde » (1 Cor 11, 29-32).

Ces « disgrâces » sont donc médicinales, fruit de l’amour que le Seigneur nous porte, et il convient tout d’abord que nous le reconnaissions, pour pouvoir ensuite en tirer le profit que Dieu nous y réserve. C’est ce que font ici les Pauvres avec ce discernement recommandé par l’Apôtre, dans un grand élan de tendresse pour la main paternelle qui les a aimablement mis en disgrâce, sans que leur confiance en soit le moins du monde ébranlée. Ils réagissent en fils de famille.

Conclusion

Nous avons là une modeste lettre de circonstance, qui nous apprend beaucoup cependant, si nous savons la lire.

D’abord sur une sainteté commune et cachée, répandue beaucoup plus généralement qu’on ne le pense parfois, chez les gens simples. Ce type de sainteté fleurit principalement quand les pasteurs du troupeau exercent consciencieusement dans cette même simplicité leur ministère, sans réduire au goût des modes ou de leur sentiment personnel la Bonne Nouvelle du Seigneur, dont l’Eglise a reçu de l’Esprit la juste et lumineuse interprétation, avec la grâce d’y rester fidèle dans son magistère autorisé. On admire de telles abondantes floraisons autour des saints François de Sales, Louis-Marie de Montfort, Jean-Baptiste-Marie curé d’Ars, et de bien d’autres dont, pour majorité, l’histoire ne retient jamais les noms. Si donc nous n’avons pas l’étoffe de laisser là cheval, baluchon et écus, à l’image des tout grands, plus admirables souvent qu’imitables, ne pourrons-nous au moins nous inspirer de ces humbles sur lesquels le regard du Seigneur se pose immanquablement (cf. le Magnificat) ?

Ensuite elle nous découvre le « sens de la foi » (sensus fidei) de ces gens simples : on se rappelle ce mot de — ou attribué à — saint Thomas d’Aquin : « Une pauvre vieille en sait plus avec son Credo qu’un théologien avec son orgueil... » Ce qui ne veut pas dire, bien entendu et heureusement, qu’il ne se rencontre pas aussi des théologiens qui conservent et cultivent en eux-mêmes avec grand soin cette simplicité de disciple du Christ, qui a pour seul dessein de « penser avec l’Eglise » (sentire cum Ecclesia).

Enfin elle en dit long sur l’ancrage au cœur et la vitalité scripturaire de la pratique religieuse de cette société d’autrefois, qu’on se plaît naïvement à taxer, fort arbitrairement, il faut bien le reconnaître, de superficielle, formaliste, et ignorante aussi de l’Ecriture Sainte. Comme toute autre, elle a certes connu ses Tartuffes et ses Jourdains : gardons-nous d’en brosser un tableau idéalisé ; mais l’échantillon ici produit, prélevé dans son tissu le plus commun, suffit à rendre bien suspectes les généralisations hâtives qui servent d’obscures visées idéologiques davantage que l’honnête vérité.

L’historien ne peut se contenter de lire les fictions de Molière : il gagne à prêter aussi son attention aux bafouilles du petit peuple.

Jean-Baptiste Thibaux.

augversfr@yahoo.fr

« En 1993, notre communauté a accueilli pour la durée de ses études de médecine, Sœur Ida NKULU-MBUYU, religieuse congolaise de la Congrégation Diocésaine des Sœurs de la Mère du Sauveur, fondée en 1976 par l’Evêque de Kamina, Monseigneur MALUNGA.

« En 1993, notre communauté a accueilli pour la durée de ses études de médecine, Sœur Ida NKULU-MBUYU, religieuse congolaise de la Congrégation Diocésaine des Sœurs de la Mère du Sauveur, fondée en 1976 par l’Evêque de Kamina, Monseigneur MALUNGA. On célèbre aujourd’hui à Rome, en présence du jubilaire et de son successeur le pape François, le soixante-cinquième anniversaire de l’ordination sacerdotale (29 juin 1951) de Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI.

On célèbre aujourd’hui à Rome, en présence du jubilaire et de son successeur le pape François, le soixante-cinquième anniversaire de l’ordination sacerdotale (29 juin 1951) de Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI.