A l'exception de Monseigneur Léonard

LES EVÊQUES BELGES N'ONT PAS PRIE

POUR LA VIE NAISSANTE

en union avec le pape le 27 novembre 2010

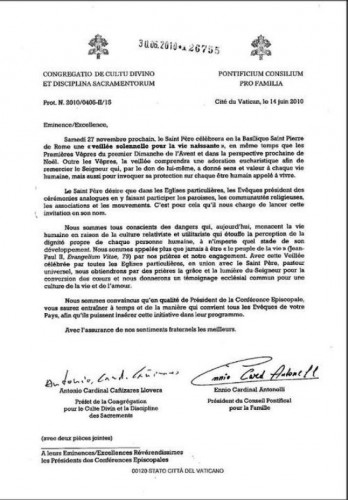

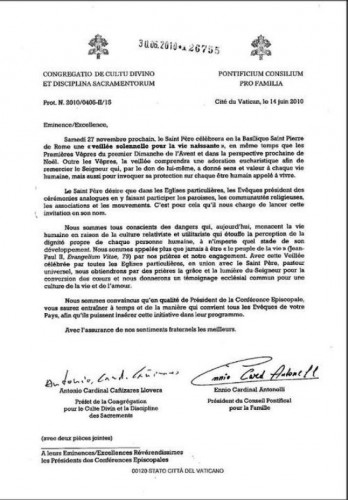

Le 14 juin dernier, les cardinaux Canizares (préfet de la congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements) et Antonelli (président du conseil pontifical pour la famille) avaient adressé une lettre aux présidents des conférences épiscopales pour leur annoncer que Benoît XVI présiderait à Saint-Pierre de Rome, le 27 novembre 2010, une veillée solennelle de prière pour la vie naissante, ajoutant que le Souverain Pontife désirait que les évêques du monde entier organisent au même moment des cérémonies analogues, en y faisant participer les paroisses, les communautés religieuses, les associations et mouvements catholiques.

A l'exception notable de Monseigneur André-Joseph Léonard, aucun évêque belge n'a déféré à la demande du Saint-Père, se dissociant parfois même ouvertement de l'initiative.

Des informations publiées fin novembre par l'agence Cathobel (émanation du service de presse interdiocésain) il résulte que:

- seul l'archevêque de Malines-Bruxelles a organisé une cérémonie officielle, qu'il a présidée dans la cathédrale des Saints Michel-et-Gudule;

- aucune célébration n'a été prévue en Flandre;

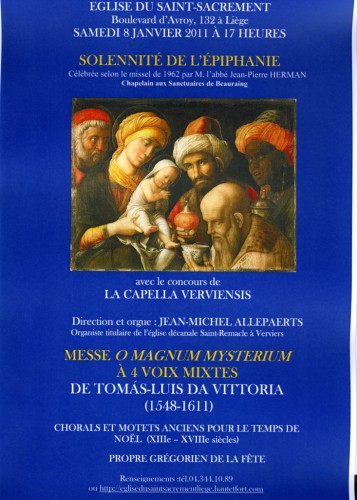

- deux célébrations se sont signalées "motu proprio" en Wallonie : l'une à l'initiative de la Communauté de Tibériade, à la Chapelle du Coeur de Jésus à Namur; l'autre à l'initiative des jeunes du mouvement "Génération pour la Vie" , de l'Union des Etudiants Catholiques de Liège et de l'association "Sursum Corda", à l'église du Saint-Sacrement au Boulevard d'Avroy à Liège.

A l'église du Saint-Sacrement, la cérémonie était présidée par l'abbé Claude Germeau, directeur du Foyer des Jeunes (Herstal). Elle fut précédée d'une conférence de Mme Anne-Marie Libert, professeur au Séminaire de Namur et collaboratrice de Mgr Michel Schooyans, consulteur du conseil pontifical pour la famille.

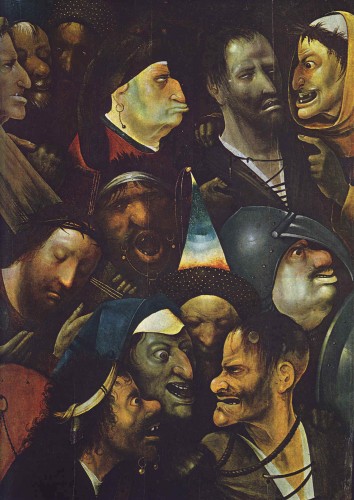

Nous reproduisons ci-après le texte de cette conférence. L'exposé jette une lumière crue sur l'idéologie qui anime les services de santé reproductive et autres instances qui, sous l'égide des Nations-Unies, oeuvrent à la désertification morale et religieuse dans le monde entier. En conclusion, Mme Libert a résumé comme suit les objectifs mortifères inclus dans les programmes de ces services : mort à la vie en ses sources, mort à l'enfant, mort à la famille, mort à l'amour. Mais sommes-nous encore capables de résister aux mystifications du terrorisme à visage humain qui s'impose, comme dans le "meilleur des mondes" prédit par Aldous Huxley (1931)?

Conférence du samedi 27 novembre 2010

à l’église du Saint-Sacrement à Liège:

L'ONU NUIT GRAVEMENT A LA VIE

par Mme Anne-Marie LIBERT

Professeur de philosophie au Séminaire de Namur

En 1798, Thomas Robert Malthus (1766-1834) publie un Essai sur le principe de population. Selon ce principe, la population augmente de manière géométrique, c'est-à-dire double tous les 25 ans, tandis que la nourriture ne s'accroît que de façon arithmétique, donc beaucoup plus lentement. Malthus voit donc le rapport entre population et nourriture de manière pessimiste. Selon lui, c'est Dieu qui a voulu qu'il n'y ait pas assez de nourriture pour tout le monde et qu'il y ait des pauvres et des riches. On ne peut rien y faire. Comme la population augmente plus vite que la nourriture, il ne faut surtout pas courir le risque de favoriser cet accroissement de la population en aidant les pauvres.

Le pessimisme de Malthus est partagé par son contemporain Jeremy Bentham(1748-1832). Bentham est d'accord avec le principe de population formulé par Malthus, mais Bentham, qui est athée, remplace Dieu par la Nature. La Nature est violente et a voulu un accroissement différent de l'homme et de la nourriture. Dans ce monde violent, l'homme va rechercher ce qui lui fait plaisir et éviter ce qui lui amène de la douleur. Bentham recommande en termes voilés l'emploi de moyens contraceptifs.

Il y a dans le cercle des amis de Jeremy Bentham des gens qui vont se lancer dans la publication et la distribution de brochures prônant la contraception. C'est la naissance du mouvement néo-malthusien. Les néo-malthusiens combinent la thèse malthusienne sur le rapport population-nourriture avec la thèse du droit au plaisir sexuel sans risque de procréation.

La lecture de l'Essai de Malthus inspire à Charles Darwin l'idée de sélection naturelle des espèces. Seules les espèces vigoureuses, et dans ces espèces, les êtres forts, en bonne santé survivent et se multiplient. Les faibles sont condamnés à disparaître. Darwin parle de "struggle for life" (lutte pour la vie), expression qu'il a trouvée chez Malthus. C'est la Nature elle-même qui a décidé que tous ne pourraient pas survivre.

Galton, cousin de Charles Darwin, applique cette théorie aux hommes. Il crée en 1883 le mot eugénique (art de bien engendrer). Le mouvement eugéniste va défendre l'idée selon laquelle une charité peu réfléchie encourage les faibles, les pauvres, les inadaptés à avoir des enfants. Elle aide ces enfants pauvres, sans instruction, à vivre, survivre et se reproduire. La fécondité des pauvres étant plus élevée que celle des classes sociales plus instruites, les pauvres risquent à terme d'être par leur nombre une menace pour les classes instruites. Galton estime que la sélection naturelle est insuffisante; il préconise la sélection artificielle afin d'empêcher la reproduction des déficients et de permettre aux forts de s'épanouir. Le discours tenu à propos des familles pauvres l'est aussi à propos des nations pauvres. La situation démographique de l'Inde préoccupe la Grande-Bretagne et y est étudiée.

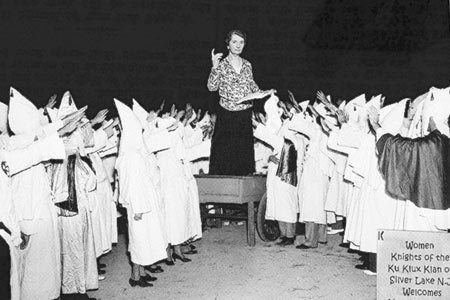

Aux États-Unis, une figure de poids du mouvement néo-malthusien apparaît: Margaret Sanger, née en 1879 et décédée en 1966. Se présentant comme un esprit éclairé désireux d'aider les pauvres, Margaret Sanger mêle dans ses écrits féminisme, néo-malthusianisme et eugénisme. Elle plaide pour l'accès à la contraception pour les femmes afin qu'elles puissent vivre librement leur sexualité. Elles doivent pouvoir jouir du plaisir sexuel comme les hommes, sans craindre la maternité. Son discours aux classes sociales pauvres décrit avec force détails leur condition misérable. Mrs Sanger déclare que seul le contrôle des naissances fera sortir les pauvres de la misère. Aux classes sociales favorisées, elle déclare que l'amélioration de la race passe par l'accès des individus les moins sains à la contraception et à la stérilisation. Margaret Sanger ne remet nullement en question les inégalités sociales.

Margaret Sanger a forgé l'expression Birth Control. Le terme est très clair: il faut contrôler les naissances. Au niveau international, les races autres que la race blanche, occidentale, anglo-saxonne, risquent d'envahir le monde. Dans un discours prononcé en 1920, Margaret Sanger dit clairement qu'on ne peut demander aux autres races de diminuer leur population alors que l'on encourage les naissances en Amérique. Margaret Sanger organise des conférences, fait campagne au niveau international: il est temps de prendre conscience du danger que représente l'accroissement de population face aux ressources de la terre. La solution viendra du contrôle conscient de la population mondiale par l'homme.

Le discours adressé aux pauvres est clair: faites comme nous, les riches: contrôlez vos naissances, et vous deviendrez riches comme nous.

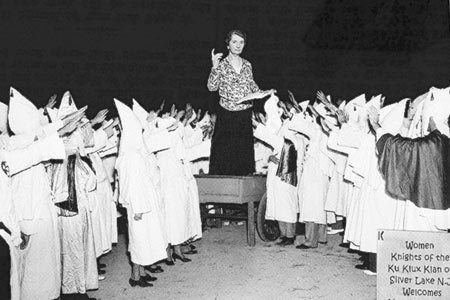

Aux États-Unis, la population la plus visée par les organismes de planning familial mis en place par Margaret Sanger sera la population pauvre et surtout noire. Margaret Sanger a tenu des propos racistes et eugénistes sous couvert d’aide aux pauvres. Elle a par exemple prôné la stérilisation de ceux qui étaient jugés inaptes. Le mouvement de Margaret Sanger a eu beaucoup de succès parmi une bourgeoisie libertine qui se prend pour la race supérieure et veut éliminer les pauvres en leur imposant un contrôle des naissances.

Margaret Sanger a fait campagne aux Etats-Unis mais aussi au niveau international. Grâce à la fortune de son mari, Margaret Sanger met sur pied la première conférence mondiale sur la population, qui a lieu à Genève en 1927. Dans ses mémoires, elle écrit que, selon elle, la Société des Nations doit inclure dans son programme le contrôle des naissances et déclarer officiellement que chaque nation a le devoir de limiter ses habitants au prorata de ses ressources afin que la paix internationale soit sauvegardée.

Les Nations Unies sont fondées en 1945. En 1948, Margaret Sanger organise en Angleterre une conférence internationale sur la population et les ressources mondiales. Cette conférence a lieu sous les auspices de l'association britannique du planning familial, très eugéniste. D'autres conférences l'ont précédée et la suivront, mais cette conférence de 1948 est particulièrement intéressante car les grandes orientations des prochaines décennies s'y dessinent déjà.

150 ans après la publication de l'Essai sur le principe de population, l'heure de Malthus a sonné (comme le dira Margaret Sanger): il est temps de prendre conscience du danger que représente l'accroissement de population face aux ressources de la terre. La solution viendra du contrôle conscient de la population mondiale par l'homme. Les méthodes contraceptives doivent être améliorées.

Margaret Sanger a estimé qu’il était urgent de mettre au point des méthodes contraceptives efficaces et bon marché destinées aux masses. Dans les années 1950, Margaret Sanger rencontre le Dr Pincus et lui trouve des fonds pour ses recherches. Elles aboutiront à la mise au point de la pilule contraceptive. Dans ses écrits, Pincus dit clairement qu'il faut trouver un produit qui agira sur le contrôle des premiers stades du processus de la reproduction humaine: blocage de l'ovulation, modification du mucus cervical pour bloquer les spermatozoïdes, et s'il y a quand même eu fécondation, empêchement de la nidation. La pilule est née. Les textes médicaux de l’époque qui parlent de ces recherches ne font pas de différence entre contraception (blocage de l'ovulation) et empêchement de la nidation, c'est-à-dire un avortement précoce ! Pincus et d’autres chercheurs ne sont guère embarrassés par cette possibilité d’avortement précoce ! Pour le grand public, l’argument qui sera employé est que la pilule est un contraceptif destiné à diminuer le nombre d’avortements. La pilule contraceptive sera présentée dans les pays occidentaux comme le symbole de la libération de la femme.

Margaret Sanger a œuvré à la fondation d’une organisation non gouvernementale internationale qui, parmi ses missions, « aiderait » l’ONU. L'IPPF (la Fédération internationale pour la planification familiale) sera fondée à Bombay en 1952. En 1954, la première Conférence mondiale sur la population a lieu à Rome sous l'égide des Nations Unies.

La proposition de réunir cette conférence est venue de Julian Huxley, qui a été le premier directeur général de l'UNESCO de 1946 à 1948. Le but de Julian Huxley est très clair: éviter que la planète ne soit atteinte par le cancer! Et quel est le cancer de la planète? L'homme. Le temps presse. Futur fondateur du Fonds mondial pour la nature (WWF), Julian Huxley est préoccupé par les effets de l'explosion de la population sur l'environnement. Il faut réagir, éduquer les personnes aux dangers de la situation.

Un point important est à retenir: la toute jeune organisation des Nations Unies est déjà aperçue comme pouvant jouer un rôle central dans le contrôle de la population.

Une famille nord-américaine va jouer un rôle très important dans cette implication des Nations-Unies dans les campagnes de contrôle de la population. C'est la famille Rockefeller. Dès 1913, la Fondation Rockefeller a financé des recherches sur le contrôle des naissances, l'éducation sexuelle, les différents facteurs qui influencent le comportement sexuel de l'être humain. Dès les années 30, cette fondation se penche sur le fonctionnement hormonal de l'être humain afin de mettre au point des contraceptifs plus efficaces. Quand on analyse la liste des projets financés jusqu'à présent par la fondation Rockefeller, mais aussi par d’autres fondations comme le Population Council, la fondation Bill Gates ou la fondation Ted Turner, on retrouve, pêle-mêle, l'envoi de missions dans différents pays en voie de développement pour recenser la population, en étudier la structure et surtout aider les gouvernements à contrôler leur population, la formation de ressortissants des pays pauvres pour intervenir en matière de population, les recherches en matière de nouveaux contraceptifs et abortifs.

Il faut que toute personne dans le monde puisse utiliser la contraception! Derrière tout ceci se cache l'idée selon laquelle il faut construire un ordre mondial qui garantisse la sécurité économique dans le monde, surtout pour les riches. Un pays s’estime fondé à s’octroyer une mission de leadership mondial : les Etats-Unis. A cette mission doivent être associées les nations riches et les classes riches du monde entier. Tout ce bloc constitué par les nations riches devra s'employer à contrôler le développement dans le monde en général. Or le grand risque, c'est la croissance démographique des pays pauvres. Il faut endiguer l'essor de la population pauvre.

En décembre 1946, John D. Rockefeller Junior fait un don qui permet l'achat du terrain pour le siège permanent des Nations Unies à New York: ainsi cette organisation sera installée de manière permanente aux Etats-Unis.

La pensée de Malthus se retrouve dans les textes de l’ONU. La croissance de la population –assure-t-on– est exponentielle. La production alimentaire ne suit pas; la terre ne peut alimenter tout le monde. Les pauvres du Tiers-Monde ont trop d'enfants et sont responsables de leur propre misère. La croissance de la population est cause de pauvreté et de chômage; elle fait obstacle au développement.

Sans contrôle de la population, pas de développement possible. A partir de la IIe Conférence internationale sur la Population (Belgrade, 1965), la planification des naissances est présentée comme une forme d'aide au développement. L'utilisation du stérilet, présenté comme une méthode d'avenir, est prônée. En effet, même l'utilisation de la pilule est encore trop dépendante de la motivation des femmes. Les pratiques contraceptives efficaces ne sont souvent adoptées que par des groupes très limités, occidentalisés et à haut niveau de vie et d'éducation. Il faut donc aussi envisager d'autoriser l'avortement.

Dans les années 1960-1970, les expressions "explosion démographique", "contrôle des naissances" sont souvent employées. Dans les congrès internationaux du planning familial, de nombreux orateurs insistent sur le fait que le planning familial laissé à la discrétion des couples ne suffit pas. A lui seul, il ne saurait réduire la croissance démographique à un niveau acceptable, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. L'exemple des pays de l'Est ou du Japon est mis en avant: l'avortement y joue un rôle important dans le contrôle des naissances. Comme les pays riches doivent montrer l'exemple aux pays pauvres, la lutte contre l'augmentation de population doit avoir lieu à l'échelle mondiale. Frederick Jaffe, collaborateur du Président du Population Council Bernard Berelson, publie en 1969 un petit tableau reprenant des exemples de mesures proposées pour réduire la fécondité aux États-Unis. Une de ces mesures propose d'"améliorer les soins médicaux maternels, avec le planning familial comme élément central". Ce tableau est bien sûr destiné à servir de modèle pour les pays pauvres!

Dans un ouvrage intitulé "Les Nations Unies dans la vie quotidienne", le FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la population) est présenté de la manière suivante:

Le FNUAP en quelques mots

Le FNUAP a commencé ses activités en 1969, avec les objectifs suivants:

- Aider à mettre en place des programmes de santé en matière de reproduction, y compris la planification des naissances et l'hygiène sexuelle;

- Appeler l'attention sur les problèmes liés à une croissance démographique rapide;

- Aider les pays en développement, sur leur demande, à résoudre leurs problèmes de population;

- Contribuer à améliorer la santé en matière de reproduction; et

- Promouvoir l'égalité des hommes et des femmes, la responsabilisation des femmes et la stabilisation de la population mondiale.

Le rapport du National Security Council, préparé en 1974 sous la direction d'Henry Kissinger, déclare très clairement qu'aucun pays n'a réduit la croissance de sa population sans passer par l'avortement.

Le danger d'augmentation de la population réside surtout dans les pays pauvres, qui sont souvent des anciennes colonies des pays européens. Pour que ces pays acceptent une loi sur l'avortement, il faut leur donner l'exemple. En 1974, lors du débat à l'Assemblée Nationale française, Madame Veil affirmait que certaines personnes "présentent (…) l'avortement comme un moyen de contention de la natalité et/ou comme complément à la contraception."

En effet, l'avortement est vu comme un moyen de limiter les naissances dans le Tiers-Monde. Des milieux nord-américains soucieux de la sécurité démographique de leur pays ne peuvent se dispenser du concours de l'Europe. Il faut encourager l'avortement. Il fallait que les USA permettent l'avortement pour être crédibles à l'étranger. Il fallait que l'Angleterre soit pionnière en matière de libéralisation de l'avortement (loi de 1967) pour que son exemple soit plus facilement suivi dans son ancien Empire, notamment en Inde (loi de 1971). Il fallait que la France lui emboîte le pays pour convaincre, à terme, les populations d'Afrique francophone, de suivre son exemple. La libéralisation de l'avortement est le prix que les pays développés payent pour contenir la poussée démographique du Tiers-Monde. En Europe, le discours sera un discours féministe: "Mon corps est à moi".

La première conférence internationale explicitement consacrée aux femmes est organisée à Mexico en 1975, année internationale de la femme.

Pourquoi s'intéresse-t-on tout à coup aux droits de la femme?

Le succès des politiques de contrôle de population dépend du succès du contrôle de la fécondité de la femme. Pour y arriver, des mesures doivent être prises: non seulement il faut éduquer les femmes, leur donner une indépendance économique, mais surtout il faut un changement radical de la vision de la femme. Considérer la femme comme mère relève d'une conception stéréotypée dont il faut se débarrasser.

Des voix s’élèvent pour dénoncer les politiques de stérilisation de masse, comme en Inde. Il faut donc changer de tactique. Dès la fin des années 1970, l’OMS commence à utiliser les mots « santé reproductive ». Le terme a une connotation positive qui remplace avantageusement le terme "contrôle des naissances". Des ressources énormes sont mises au service de la recherche en matière de contraception. Que ne ferait-on pour la santé des femmes!

1984 Mexico Conférence sur la population

Lors du discours d'ouverture, M. Salas, secrétaire général de la Conférence, indique clairement que l'objectif prédominant des politiques de population est la stabilisation rapide de la population globale, si possible avant la fin du siècle.

Pour y parvenir, plusieurs recommandations sont formulées par la Conférence: accès de tous, y compris des adolescents, à la planification des naissances, implications des gouvernements et coopération avec des ONG comme l'IPPF.

L'article 11 de la Déclaration finale souhaite que le statut des femmes soit amélioré. La taille des familles en sera modifiée.

1992: Rio Conférence sur l'environnement et le développement

Le message de la Conférence de Rio est clair: la planète est en danger. Il faut la sauver. Comment ? Un des moyens est la stabilisation rapide de la population mondiale, et le meilleur moyen est d'agir sur la fécondité des femmes.

1994: Conférence du Caire: Population et développement

Le terme "santé reproductive" est publiquement employé. On pourrait croire que l’expression signifie les soins préventifs et curatifs dont peut disposer la mère pendant sa grossesse, lors de son accouchement et du suivi de celui-ci, ainsi que des soins offerts en cas de stérilité ou de maladies sexuellement transmissibles. En réalité, l’expression "santé reproductive" a des significations multiples. Si elle peut renvoyer aux soins que nous venons de mentionner, elle renvoie aussi à la contraception, à l’avortement sûr, à une certaine éducation sexuelle des adolescents, au changement des lois, etc. La santé reproductive est une affaire d'individus, non de couples. La définition de la santé reproductive ne fait pas clairement mention de l'avortement mais parle de la "régulation des naissances". Pour l’OMPS, la régulation des naissances comprend l’interruption des grossesses non désirées, c’est-à-dire l’avortement légal.

De son côté, l’IPPF milite pour l’avortement légal et sans limitation de date, le refus pour le personnel de santé d’utiliser la clause de conscience, l’obligation pour les services de santé de proposer toutes les méthodes de contraception et d’avortement, etc. Ils sont appuyés dans leurs campagnes par le mouvement des "Catholiques pour un libre choix".

1995 Pékin Conférence sur les femmes

Relevons que la conférence de Pékin insiste sur le fait que les femmes doivent sortir de la famille et trouver leur épanouissement dans le travail à l'extérieur. Le fait de s'occuper de ses enfants est un signe d'inégalité, d'infériorité. Pour que la femme devienne l'égale de l'homme, il faut qu'elle puisse occuper un emploi rémunéré et non se consacrer à sa famille. Elle y parviendra en passant par la planification familiale. Mention est également faite de la problématique de la croissance de la population mondiale.

A la conférence de Pékin, les féministes radicales emploient le mot « gender » « genre », entré depuis dans les mœurs. Derrière les mots "homme", « masculin » et "femme", « féminin » , se cache une vision du "mâle" et de la "femelle" qui est construite par la société. Le genre est une construction sociale qui crée la nature de chaque individu. C'est la société qui modèle le comportement masculin ou féminin. Selon les féministes radicales actuelles, il faut déconstruire le modèle que la société impose à la femme, mais aussi à l’homme; il faut abolir les genres, afin qu'il n'y ait plus ni hommes, ni femmes. Les hommes et les femmes n'existent pas, ce sont des catégories sociales oppressives.

Comme Margaret Sanger, les féministes radicales veulent détruire la famille, déconstruire la société.

- Il faut dénoncer les rôles assignés à l’homme et à la femme dans toutes les sociétés. Nous devons comprendre que notre perception de la réalité repose sur des constructions sociales marquées par le patriarcat.

- Il faut ouvrir les yeux et prendre conscience du contrôle permanent de l'homme sur la femme et les enfants, qui perpétue la position subordonnée de la femme.

- Les hommes et les femmes ne ressentent pas d'attraction pour les personnes du sexe opposé par nature, mais plutôt à cause d'un conditionnement de la société. L'hétérosexualité n'est plus l'orientation sexuelle habituelle du comportement de l'être humain. Si les chromosomes X et Y sont une réalité, les orientations que se donnent les individus peuvent être tout autres: hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, transsexuels, travestis, etc. Je peux à tout moment changer mon orientation sexuelle selon ma recherche de tel ou tel plaisir corporel, d'où l'importance des expériences érotiques. Par conséquent, le désir sexuel est orienté vers qui l'on désire à ce moment de notre existence. La dualité traditionnelle, masculin-féminin, vole en éclat.

- Le droit à la liberté sexuelle des individus doit être proclamé; il ne doit être assorti d'aucune contrainte, d'aucune limitation. L'individu n'a à répondre de ses actes que devant lui-même, et surtout pas devant un dieu qui n’existe pas. Contraception et avortement doivent être accessibles à tous, sans exception.

- Les mots comme "mère", "famille", "maternité", "fils/fille", "père", etc. sont vidés de toute pertinence et sont affublés de significations tout à fait déroutantes. Le monde naturel est nié au profit d'un monde imaginaire qui va remplacer le monde réel.

- Les normes de la morale familiale traditionnelle doivent être enterrées. Le législateur est pressé d'entériner les comportements les plus bizarres. Les "modèles" les plus étonnants d’union ou de désunion bénéficient d’une couverture légale. Toute personne qui se présente comme hétérosexuelle est soupçonnée d'homophobie.

- L'éducation est une stratégie importante pour changer les préjugés concernant les rôles de l'homme et de la femme dans la société. La destruction de la famille biologique permettra l'émergence d'hommes et de femmes nouveaux, libérés de toutes les formes d'oppression.

En résumé, il faut déconstruire la famille, le mariage, la maternité, la féminité même pour que le monde puisse être libre.

Les nombreuses réunions qui ont eu lieu après la Conférence de Pékin continuent à insister sur la stabilisation de la population mondiale, l'accès de tous, y compris des adolescents, à la planification familiale, l'avortement sans risques, la sauvegarde de la planète (Gaïa a besoin que certains de ses enfants avortent), la lutte contre l'image stéréotypée de la femme réduite à son rôle traditionnel de mère (théorie du gender).

Dans plusieurs textes récents publiés par l’OMS, nous trouvons l’idée selon laquelle l’OMS a résolu de développer une stratégie en vue de faire progresser la santé reproductive. Il faut par exemple fournir des services d’avortement dans les soins de santé de base. N’oublions pas que dans le rapport Kissinger par exemple, le contrôle de la croissance de la population des pays pauvres passe par l'avortement. Seul l'avortement risqué est indésirable. C'est la raison pour laquelle l'OMS finance depuis des années des recherches sur l'avortement, par exemple sur les "bons" dosages à employer en cas d'avortement médicamenteux. Des chercheurs effectuent également des recherches sur l'implantation de l'embryon dans l'utérus afin de mettre au point des abortifs précoces qui empêcheraient la nidation et le développement de l'embryon. Une étude est en cours afin d'étudier les effets de certaines hormones sur la fixation d'embryons. Pour effectuer cette recherche, les collaborateurs de l'OMS utilisent des embryons humains (embryons surnuméraires ou embryons congelés depuis 5 ans ou plus) et provoquent leur nidation sur des tissus d'endomètre reconstitués in vitro. Des dosages sont effectués afin de voir si les tissus utérins acceptent ou non les embryons, ceci bien sûr afin de mettre au point des agents anti-implantation! Présentées au grand public comme des contraceptifs, ces préparations provoqueront des avortements précoces. La femme qui aura ingurgité ces produits n'aura plus à se demander si elle est enceinte ou non: son corps rejettera automatiquement l'enfant. De plus, selon la définition de l'avortement donnée dans certains textes de l'OMS, avant la nidation, ce n'est pas un avortement.

Dans tous les pays, spécialement là où la contraception n’est guère utilisée (ex. : certains pays d’Afrique), il faut renforcer les services de planning familial. Il faut revoir, et si nécessaire modifier, les lois et les politiques afin qu'elles facilitent l'accès à la santé reproductive et sexuelle. Il faut aussi, dans la mesure où la loi le permet, que l’on fournisse des services d’avortement dans les soins de santé de base.

Pour mener à bien cette stratégie, l’OMS continuera à renforcer son partenariat avec d’autres organisations au sein du système des Nations Unies (en particulier avec le FNUAP, l’UNICEF et l’UNAIDS), la Banque mondiale, les associations de professionnels de la santé, les ONG et d’autres partenaires. Si l’OMS met en exergue la santé reproductive, le FNUAP met l’accent sur le contrôle démographique; l’UNICEF sur l’éducation des adolescents ; l’UNAIDS sur le sida. La Banque mondiale aborde les mêmes problèmes du point de vue économique et financier.

Bien entendu, ces documents et en particulier ceux publiés par l’OMS, comportent des recommandations tellement acceptables qu’on ne peut qu'y adhérer. Qui ne souscrirait, en effet, à des programmes visant à réduire la morbidité et la mortalité maternelles, la mortalité infantile, les maladies sexuellement transmissibles et, de façon plus générale, à rendre accessibles au plus grand nombre tous les soins de base en matière de santé?

Mais en réalité, ces bonnes intentions déclarées ne suffisent pas à occulter la forte teneur idéologique de ces documents. Tout converge vers un point focal : la nécessité supposée de contrôler la croissance de la population des pays pauvres. Cette question centrale n’est jamais mentionnée, encore moins discutée, dans les rapports de l’OMS, ni dans ceux du FNUAP, ni d’ailleurs dans le Programme d’action du Caire. Le postulat malthusien est admis comme allant de soi, et par conséquent ne nécessitant pas de démonstration.

Pour arriver à implanter partout dans le monde la santé reproductive telle que vue par l'OMS, le FNUAP ou la Banque Mondiale, il faut changer les lois. Un des principaux obstacles au changement des lois, ce sont les leaders religieux. C'est la raison pour laquelle l'OMS ou le FNUAP disent clairement qu'il faut impliquer des chefs religieux dans les changements culturels et législatifs.

En 2004, le Fond des Nations Unies pour la Population a publié un document dans lequel il explique comment il a infiltré des leaders culturels et des milieux religieux afin de changer les mentalités, les valeurs auxquelles on fait traditionnellement référence. En clair : il s’agit de faire une nouvelle révolution culturelle. Il ne suffit pas de changer les structures ; il faut changer radicalement les mentalités. Il faut distiller le message non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pour ce faire, il s’agit de compromettre des leaders, en particulier religieux, en les entraînant dans un engrenage d’alliances dont ils ne pourront pas se dépêtrer.

Dans les situations présentées par l’étude du FNUAP (Guatemala, Iran, Ouganda, Inde, Ghana, Yémen, Brésil, Cambodge, Malawi), on observe une grande diversité. Dans certains pays, la présence catholique est marquée ; ailleurs l’accent est mis sur la présence protestante ou anglicane. Dans d’autres pays l’islam ou le bouddhisme sont actifs. On est aussi frappé par la grande diversité des cultures. Ces situations contrastées font que le FNUAP peut s’employer à influencer des personnalités émanant des milieux les plus divers : prêtres, évêques, pasteurs, agents pastoraux, imams, bonzes, etc. A des degrés divers, tous sont ciblés par le FNUAP qui veut reprogrammer ces leaders culturels et religieux et en faire des agents de la santé reproductive. Au Brésil, la porte d'entrée fut, dans l'Église catholique, la pastorale de l'enfance.

Nous avons vu l’importance de l'avortement comme moyen de limiter les naissances dans les pays pauvres. Il fallait que les USA permettent l'avortement pour être crédibles à l'étranger. Encore actuellement, il faut que les États-Unis donnent l'exemple aux autres nations. Ne nous étonnons donc pas que dès son accession à la Maison Blanche, Barack Obama ait nommé dans son staff des personnes pro-avortement. Aidé de Madame Hillary Clinton, le Président Obama apparaît comme un des principaux responsables des programmes de contrôle de la natalité présentés comme condition préalable au développement.

Dans un discours prononcé lorsqu'elle a reçu le prix Margaret Sanger de la Fédération américaine du planning familial, Hillary Clinton a dit clairement qu'il y avait beaucoup à faire pour restaurer la réputation (standing) et le leadership des États-Unis. La santé reproductive fait partie intégrante des missions américaines en matière de développement. Les États-Unis doivent prendre le leadership du Global Health Initiative afin d'aider à la mise en place de services de santé, dans lesquels les services de santé reproductive auront une place de choix. La santé et la stabilité des pays dans le monde ont un impact direct sur la sécurité et la prospérité des Etats-Unis.

L'administration Obama est en train de débloquer des millions de dollars pour de nombreux programmes de santé reproductive dans le monde. Or dès lors que le poids des États-Unis est celui qui pèse le plus dans les relations internationales, bi- et multilatérales, et spécialement dans le cadre de l’ONU, on peut prévoir que tôt ou tard, l’avortement sera présenté à l’ONU comme un « nouveau droit humain », un droit permettant d’exiger l’avortement. Quant aux Européens, ils n'auront plus rien à dire puisque leurs rangs auront été décimés par le vieillissement de leur population, vieillissement accéléré par la santé reproductive!

En guise de conclusion:

Il existe heureusement partout des hommes et des femmes de bonne volonté qui refusent cette culture de mort et veulent instaurer une culture de vie, comme l’a si bien dit le pape Jean-Paul II. C'est à nous qu'incombe la tâche urgentissime de mettre nos communautés nationales et toute la communauté humaine à l'abri des métamorphoses de la pensée de ce cher Malthus. C'est à nous de démystifier les "plans d'action" largement fondés sur un gigantesque bluff idéologique. Les "services de santé reproductive" sont des programmes de désertification morale et religieuse: mort à la vie en ses sources, mort à l'enfant, mort à la famille, mort à l'amour. Nous tardons trop à dénoncer cette culture de la mort. Si le mensonge fait bon ménage avec la violence, la justice ne peut se faire que dans la vérité. Il faut que nous nous engagions sans ambiguïté au service de la famille, qui est hétérosexuelle et monogamique. Il est notamment urgent d'instaurer des politiques reconnaissant l'apport décisif de la famille, et en particulier de la mère, à la formation du capital humain. Dans de nombreux pays développés, le remplacement des générations n'est plus assuré depuis de nombreuses années déjà. Après l’avortement, allons-nous nous engager dans la voie de l’euthanasie afin d’à nouveau montrer l’exemple aux pays pauvres ? Grâce à la fidélité à l’Evangile et à la prière, nous sommes capables de résister aux mystifications qu'on nous propose. Merci de votre attention.

________

Nota bene: Les illustrations et les grasses sont de notre initiative

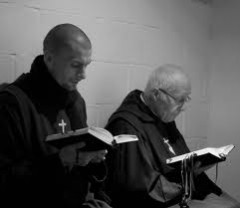

L’abbé Claude Germeau et le frère Jérémie-Marie de l’Eucharistie font partie, avec l’abbé Jean Schoonbroodt, de ceux qui animent l’église du Saint-Sacrement à Liège : célébration des messes dominicales (1), des offices de la Semaine Sainte et des grandes solennités ; récollections catéchétiques et, chaque mardi de 17h à 19h, adoration du Saint-Sacrement (vêpres grégoriennes à 17h suivies d’une adoration silencieuse ; récitation du chapelet à 18h. suivie de celle des litanies du Sacré-Cœur ; bénédiction du Saint-Sacrement à 18h45 suivie de la récitation de l’Angélus ; confessions de 17h. à 19h).

L’abbé Claude Germeau et le frère Jérémie-Marie de l’Eucharistie font partie, avec l’abbé Jean Schoonbroodt, de ceux qui animent l’église du Saint-Sacrement à Liège : célébration des messes dominicales (1), des offices de la Semaine Sainte et des grandes solennités ; récollections catéchétiques et, chaque mardi de 17h à 19h, adoration du Saint-Sacrement (vêpres grégoriennes à 17h suivies d’une adoration silencieuse ; récitation du chapelet à 18h. suivie de celle des litanies du Sacré-Cœur ; bénédiction du Saint-Sacrement à 18h45 suivie de la récitation de l’Angélus ; confessions de 17h. à 19h). d’accueil matériel et spirituel fondé par l’abbé Germeau à Fragnée en 1968. Le siège de l’oeuvre est aujourd’hui situé à Herstal, dans la banlieue liégeoise.

d’accueil matériel et spirituel fondé par l’abbé Germeau à Fragnée en 1968. Le siège de l’oeuvre est aujourd’hui situé à Herstal, dans la banlieue liégeoise.  De tout cœur, nos meilleurs souhaits de sainte fête de Noël et de sainte et

De tout cœur, nos meilleurs souhaits de sainte fête de Noël et de sainte et c’est de travailler de toutes nos forces et continuellement à notre conversion personnelle… On fait du bien, non dans la mesure de ce que l’on dit et de ce que l’on fait, mais dans la mesure de ce que l’on est, dans la mesure de la Grâce qui accompagne nos actes, dans la mesure en laquelle Jésus vit en nous, dans la mesure en laquelle nos actes sont les actes de Jésus agissant en nous et par nous. Le degré de notre sanctification personnelle sera celui du bien produit par nos prières, nos pénitences, nos exemples, nos actes de bonté, nos œuvres de zèle…

c’est de travailler de toutes nos forces et continuellement à notre conversion personnelle… On fait du bien, non dans la mesure de ce que l’on dit et de ce que l’on fait, mais dans la mesure de ce que l’on est, dans la mesure de la Grâce qui accompagne nos actes, dans la mesure en laquelle Jésus vit en nous, dans la mesure en laquelle nos actes sont les actes de Jésus agissant en nous et par nous. Le degré de notre sanctification personnelle sera celui du bien produit par nos prières, nos pénitences, nos exemples, nos actes de bonté, nos œuvres de zèle…

La conférence (18h) sera donnée par Mme Anne-Marie Libert, professeur au Séminaire de Namur et collaboratrice de Mgr Michel Schooyans, consulteur du Conseil pontifical pour la famille. Ensemble, ils ont publié aux éditions F.-X. de Guibert "Le terrorisme à visage humain", une analyse de la révolution culturelle de portée mondiale, fermée à toute transcendance, qui tend à imposer aujourd'hui une société interdite d'espérance.

La conférence (18h) sera donnée par Mme Anne-Marie Libert, professeur au Séminaire de Namur et collaboratrice de Mgr Michel Schooyans, consulteur du Conseil pontifical pour la famille. Ensemble, ils ont publié aux éditions F.-X. de Guibert "Le terrorisme à visage humain", une analyse de la révolution culturelle de portée mondiale, fermée à toute transcendance, qui tend à imposer aujourd'hui une société interdite d'espérance. t XVI a en effet souhaité que les fidèles des paroisses, les communautés religieuses, associations et mouvements de l’Église entière s’associent à sa prière.

t XVI a en effet souhaité que les fidèles des paroisses, les communautés religieuses, associations et mouvements de l’Église entière s’associent à sa prière.