LA PENSEE SOCIALE DE BENOÎT XVI

FAIT SALLE COMBLE A L'UNIVERSITE DE LIEGE

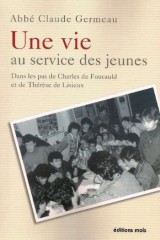

le Premier Ministre Herman Van Rompuy à la tribune

La salle académique de l'Ulg (350 places) n'a pas suffi à accueillir le public réuni par l'Union des Etudiants Catholiques de Liège (Cercle interfacultaire Gustave Thibon) et le Groupe "Ethique sociale". Il a fallu aussi ouvrir une seconde salle, avec liaison vidéo, pour accueillir la foule qui se pressait lundi soir 19 octobre autour du Premier Ministre belge Herman Van Rompuy, du Vice-Président de la Chambre des Députés italiens Rocco Buttiglione et de Monseigneur Michel Schooyans, professeur ém. à L'Université Catholique de Louvain (U.C.L.)

"Succès de foule pour la conférence-débat portant sur “Caritas in veritate” titre la "Libre Belgique-Gazette de Liège" du 21 octobre 2009, avant de poursuivre:

"On se pressait, lundi soir, dans la salle académique de l’Université de Liège (place du 20-Août). Raison de l’effervescence : une conférence-débat sur l’encyclique de Benoît XVI "Caritas in veritate" (L’amour dans la vérité) qui actualise la pensée sociale de l’Église catholique. Dans le public, on trouvait notamment l’Évêque de Liège, Mgr Aloys Jousten, le nouveau nonce apostolique en Belgique, Giacinto Berloco, ou encore plusieurs personnalités politiques CDH (les Wathelet père et fils, Michel Firket, échevin liégeois de l’Urbanisme, Dominique Drion, le président d’arrondissement, etc.).

Lors de la réception:

le premier ministre Van Rompuy (à gauche) et le nonce apostolique S.E. Mgr Berloco (à droite)

mgr Jousten, évêque de Liège (à gauche)

et quelques personnalités politiques liégeoises entourant le premier ministre (à droite)

Sans doute, les titres et mérites des orateurs conviés à s’exprimer sur l’encyclique par le Cercle royal des étudiants catholiques de l’ULg ont contribué à ce succès de foule. En effet, le Premier Ministre belge, Herman Van Rompuy (CD&V), et Rocco Buttiglione, vice-président de la Chambre des députés d’Italie (Union des démocrates chrétiens et du centre) ont confié leur vision de la récente encyclique sociale, après que Mgr Michel Schooyans, professeur émérite à l’UCL, en eut présenté les grandes lignes. Paul Vaute, chef d’édition de la Gazette de Liége, modérait le débat.

Le texte papal apporte quelques éclairages nouveaux sur la doctrine de l’Eglise à l’égard de thèmes tels que la globalisation de l’économie, la liberté religieuse ou encore la bioéthique. Selon Mgr Schooyans, "Caritas in veritate " a également le mérite de s’attaquer aux "nouveaux problèmes". Par exemple, le Pape insiste fortement sur les bienfaits que le microcrédit apporte aux entreprises des pays en développement. Benoît XVI insiste par ailleurs sur la "sociabilité naturelle" de l’homme, qui incline à être bienveillant vis-à-vis de ses semblables.

Rocco Buttiglione, fort de son expérience politique, a insisté notamment sur les limites de la technique, "qui peut tout faire, mais ne sait pas ce qu’elle doit faire". Pour lui, l’encyclique de Benoît XVI rappelle que cette technique doit être mise au service de l’homme. L’Église a donc vocation à guider ces progrès matériels en "parlant au cœur de l’homme".

Enfin, Herman Van Rompuy, très applaudi par l’assemblée, a livré sa vision profonde et intime de chrétien engagé en politique. "Je m’exprime ici comme chrétien et non comme Premier Ministre. Je n’ai pas eu le temps de soumettre mon texte au reste du gouvernement ", a-t-il d’emblée précisé, provoquant les rires de l’assemblée.

À ses yeux, l’encyclique sociale a le mérite de mettre à l’honneur le principe de subsidiarité (reconnaître à chaque niveau de pouvoir toutes les compétences qu’il peut exercer) dans le contexte de la mondialisation. Toutefois, pour le Premier, "le ton théologique très engagé de l’encyclique fera que le texte risque d’avoir un impact politique moindre." Enfin, à l’égard de l’avortement et de l’euthanasie, Herman Van Rompuy a affirmé que les règles légales doivent être respectées mais, qu’un jour ou l’autre, "les mœurs peuvent aussi changer les lois "

F.C. in "La Libre Belgique-Gazette de Liége" du 21 octobre 2009

LA COMMUNICATION DE MONSEIGNEUR MICHEL SCHOOYANS

Voici le texte intégral de l'allocution de Mgr Michel Schooyans, ouvrant la conférence aux côtés du Premier Ministre belge et du Vice Président de la Chambre des Députés d'Italie, pour présenter les enjeux de la première encyclique sociale de Benoît XVI au public liégeois:

"L’encyclique Caritas in veritate [L’amour dans la vérité] (2009) est le troisième volet du tryptique que Benoît XVI nous a offert en publiant successivement, en 2005, Deus caritas est [Dieu est amour] puis, en 2007, Spe salvi [Sauvés dans l’espérance]. Dans ces trois textes majeurs, Benoît XVI reprend, sans jamais se répéter, un thème central qui apparaît déjà dans les travaux précédant son pontificat. Ce noyau peut se résumer en quelques mots : L’homme ne se réalise pleinement que s’il s’ouvre à Dieu. Cela vaut pour l’activité personnelle ainsi que pour toutes les formes d’activité sociale. Sans Dieu, l’homme tombe dans le relativisme ; il perd les balises indispensables à son action. L’amour, qui a son origine en Dieu, est le principe des micro-relations aussi bien que des macro-relations. Pour resplendir, l’amour doit être enraciné dans la vérité : celle dont la flamme fragile brille toujours au cœur de l’homme, celle que Dieu offre aux hommes en se révélant à eux, en leur parlant, en venant partager leur existence. Dans une culture sans vérité, l’amour affronte un péril mortifère : il risque de devenir une coquille vide exposée à être remplie par n’importe quoi. L’amour sans la vérité conduit au sentimentalisme ; la vérité sans amour conduit à une technique sans âme. Voilà pour l’essentiel.

Qu’est-ce qu’une encyclique ?

Une encyclique est une lettre circulaire que le Pape envoie à tous les fidèles et qui est en outre souvent destinée à tous les hommes de bonne volonté. Dans leurs lettres, les papes contemporains ont abordé des questions d’actualité telles que l’éducation, le mariage, la liturgie, les idéologies contemporaines, etc. Depuis le Pape Léon XIII (1810-1903), une bonne vingtaine d’encycliques ont abordé des problèmes sociaux. Mention spéciale doit être faite de la Constitution Pastorale Gaudium et spes, intitulée L’Église dans le monde de ce temps, promulguée par le Concile Vatican II en 1965.

Dans la préparation d’une encyclique, les papes font toujours appel à des conseillers de leur choix. Sous l’impulsion du Concile Vatican II (1963-1965), deux dicastères (correspondant à des commissions permanentes) sont les conseillers privilégiés du Saint-Père dans la préparation des encycliques sociales. Il faut mentionner d’abord le Conseil Pontifical Justice et Paix, dont la structure actuelle a été redéfinie en 1988, ensuite l’Académie Pontificale des Sciences Sociales, fondée en 1994 et présidée par Mary Ann Glendon, professeur à la Faculté de Droit de Harvard. Le Pape fait en outre appel à des experts. La préparation d’une encyclique s’étend toujours sur plusieurs années.

Continuité

Comme toutes les encycliques sociales, Caritas in veritate est un document historiquement situé. Benoît XVI prend soin de montrer ce que l’Église doit à la célèbre encyclique de Paul VI Populorum progressio [Le développement des peuples], datant de 1967. Benoît XVI entend par là souligner la continuité de l’enseignement social de l’Église. Il faut constamment reprendre cet enseignement, car, en quelques années, les sociétés humaines ont évolué, le panorama international s’est modifié, les instruments d’analyse deviennent plus performants, la réflexion théologique progresse.

Cette continuité n’est donc en aucun cas répétitive. Benoît XVI réactive l’intention profonde de ses successeurs. Il ne répète pas, par exemple, ce que ses prédécesseurs ont pu écrire sur la rémunération du travail, mais il s’interroge sur la façon dont le problème se pose aujourd’hui.

Un éclairage nouveau

Les problèmes déjà touchés par des papes précédents appellent un éclairage nouveau. Quelques exemples suffiront à mettre en relief l’approche originale que développe Caritas in veritate à propos de questions déjà traitées dans des encycliques antérieures.

1. Depuis 1968, les hommes ont tant bien que mal progressé dans la conscience qu’ils ont de constituer une grande communauté. L’interdépendance des hommes et des sociétés s’est resserrée ; elle est mieux comprise ; surtout, elle est plus étroite qu’elle ne l’a jamais été. Des guerres, des calamités naturelles, la récente crise financière – pour ne citer que ces exemples— ont amené une mise à jour de l’analyse de la globalisation.

2. Il s’ensuit, explique le Pape, que les relations entre États sont en pleine mutation. Le rôle des États nationaux est en train de se transformer ad extra, c’est-à-dire sur la scène internationale, et ad intra, c’est-à-dire dans les rapports entre l’État et la société civile.

3. L’encyclique fait aussi observer l’évolution du rôle joué par les centres de décision économique dans la vie internationale et dans la vie des nations. Ce nouveau rôle n’est pas sans influence sur la vie politique.

4. Depuis la célèbre encyclique de Paul VI, la liberté religieuse a souvent été écornée, voire bafouée. Benoît XVI réaffirme que, par l’acte de foi, l’homme s’épanouit du fait que la relation interpersonnelle la plus intime que nous puissions nouer librement est celle qui nous unit à Dieu. Là où cette liberté est bafouée, l’homme risque d’être atrophié dans son humanité.

5. Le Pape réserve encore une nouvelle approche au droit à la vie, thème si souvent traité par Jean-Paul II. Avec les questions regroupées sous le label de la bioéthique, le droit à la vie est traité comme problème de morale sociale. Là où le droit à la vie est mis en question, l’institution familiale risque d’être ébranlée. Et la mise en question de la famille risque à son tour de priver la société de son fondement naturel. D’où la nécessité d’approfondir la réflexion sur les limites du droit d’intervention de l’État, des organisations internationales, des ONG dans ces matières. D’où aussi la nécessité d’œuvrer à de nouvelles mesures assurant une meilleure protection de la vie, de sa conception à la mort naturelle.

Des problèmes inédits

L’encyclique Caritas in veritate identifie aussi de nouveaux problèmes et leur consacre une attention soutenue.

1. Benoît XVI prend d’abord acte du déclin des idéologies qui ont dominé au cours du XXème siècle. Ce déclin donne cependant souvent lieu à l’essor d’une nouvelle forme d’idéologie dont les racines remontent au scientisme positiviste. De même que pour celui-ci la Science allait répondre à toutes les questions concernant l’homme et sa destinée, de même aujourd’hui beaucoup estiment que les progrès de la technique en général et des techniques particulières vont permettre à l’homme de résoudre tous les problèmes qui se posent à lui. On pense ici, d’abord, à la maîtrise de la vie, à l’eugénisme, à la gestion de la mort, etc.

2. On pense également aux nouvelles relations de l’homme à la nature, c’est-à-dire au milieu ambiant. On sait que dans ses premières manifestations, le courant écologique en appelait à la responsabilité de tous pour éviter le gaspillage des matières premières, l’émission de gaz toxiques, l’extinction des espèces menacées, etc. Dans certaines de ses expressions actuelles, le courant écologiste se diffracte en deux tendances préoccupantes. D’une part, on observe un courant tendant à reconnaître aux chercheurs biomédicaux le droit d’intervenir sur l’être humain sans trop se soucier des conséquences que ces interventions pourraient comporter à court et à long terme. D’autre part, un autre courant considère que l’homme devrait se soumettre à la Terre-Mère, Gaïa, au motif qu’il ne serait qu’un produit parmi d’autres d’une évolution purement matérielle.

3. Parmi les nouveaux problèmes apparaît également celui du respect de l’identité culturelle des sociétés humaines. Dans beaucoup de pays, cette identité est fréquemment menacée par certains effets pervers de la globalisation, dans les dimensions politique et économique de celle-ci. Ce nivellement culturel est encore favorisé par un usage parfois abusif des techniques nouvelles de communication.

4. L’encyclique aborde encore un problème sur lequel peu de moralistes et de bioéthiciens se sont penchés jusqu’à présent. Il s’agit de la question du vieillissement de la population. Un problème qui affecte tous les pays d’Europe, mais qui commence à affecter aussi les autres pays du monde. Dans un tiers de ces pays, la fécondité a tellement baissé que la population ne s’y renouvelle plus.

5. Un autre point fort de l’encyclique souligne que, dans une entreprise, la recherche du bien-être social est conciliable avec la recherche du profit. Les échanges et le profit, pour légitimes qu’ils soient, ne suffisent pas à honorer les justes exigences de la morale sociale. D’où la place à faire, dans les rapports sociaux, à la logique du don, sur laquelle le Pape insiste longuement.

6. Très remarquée également est l’insistance du Pape sur les petites entreprises bénéficiant de micro-crédits. Le Saint-Père encourage par là de nombreux projets réalisés dans les pays en développement, confirmés par l’expérience, et encouragées par des économistes de réputation mondiale.

7. Outre les problèmes que nous avons mentionnés, de nombreux autres sont touchés dans l’encyclique. La misère, l’ignorance, la corruption, les injustices, le mépris ou la perversion du droit, la violence : rien de tout cela n’est fatal, à condition que les hommes prennent au sérieux leurs responsabilités morales.

Le choix de l’étoile

Pour que les hommes puissent faire face aux multiples problèmes sociaux qui se posent aujourd’hui, Benoît XVI leur propose un message plein d’espérance. Ce message peut se détailler en quelques points fondamentaux, dont plusieurs ont déjà été abordés dans d’autres textes du Pape. Ce qui est nouveau, c’est que, dans Caritas in veritate, Benoît XVI recourt à ces points pour donner une impulsion tout à fait originale à l’enseignement social de l’Église. Le Pape réactive la sociabilité naturelle de l’homme. L’homme incline naturellement à être bienveillant vis-à-vis de ses semblables. La société humaine n’a point d’avenir si le principe de fraternité est ignoré ou mal compris.

Mais Benoît XVI donne à l’enseignement social de l’Église un statut et une dimension qui n’avaient jusqu’à présent pas été dévoilés. Avant de terminer, je voudrais expliquer brièvement ce point essentiel, qui fera entrevoir quelques-uns des développements que l’encyclique ne manquera pas d’inspirer.

Reprenons la réflexion déjà initiée au début de cette communication. L’homme, disions-nous à la suite de Benoît XVI, ne se réalise pleinement que s’il s’ouvre à Dieu. Mais comment cette ouverture est-elle vécue ?

Comme l’a brillamment montré Avital Wohlman, Professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, pour les juifs, les hommes se sauvent par leurs efforts à respecter la Loi. Pour Jésus, comme l’enseigne Saint Paul dans l’épître aux Romains et dans celle aux Galates, c’est Dieu qui fait de nous des hommes justes, c’est-à-dire saints. Dieu nous justifie, nous sanctifie, en s’approchant de nous par grâce, et Dieu attend de nous que nous correspondions librement, par la foi, à sa visitation dans notre histoire. C’est aussi ce qu’écrit Saint Jean dans le Prologue de son Évangile.

Quels qu’ils soient, juifs ou païens, les hommes ne sont justifiés que par Dieu. Même les juifs ont besoin de Dieu pour être vraiment justes, pour s’ouvrir à la justice parfaite, à la sainteté. Quant aux païens, -- et nous sommes presque tous d’une certaine façon des païens-- leur situation est différente de celle des juifs sur un point fondamental : Dieu ne s’est révélé à eux qu’après s’être manifesté aux juifs. Il est cependant présent dans leur conscience et certains d’entre eux ont reconnu sa trace dans la nature ou en autrui. Mais, quelque louable qu’elle soit, cette quête de l’homme livré à ses seules forces, débouche, pour beaucoup, sur un échec. Alors que la Loi a été donnée par Dieu aux juifs, et que cette loi a contenu, chez eux, l’idolâtrie et l’immoralité, les païens, auxquels la Loi et la Parole divine n’ont été offertes que bien plus tard, ont été livrés à l’idolâtrie des éléments du monde et à leurs passions charnelles, que leur raison n’a pu endiguer. Les païens ont pu arriver à une certaine connaissance de Dieu, mais cela n’a pas suffi à les empêcher de pécher.

A plus forte raison, quand les hommes rejettent la lumière qui, brillant dans leur cœur, donnerait à Dieu, pour ainsi dire, une chance de pouvoir se révéler, alors, ayant décidé de se priver de Dieu, ils sont livrés, comme l’explique Saint Paul (Rm 1), à toutes sortes d’erreurs sur eux-mêmes, sur autrui, sur la société, sur la nature.

Dans les encycliques antérieures, les Papes ont mentionné cette doctrine, centrale chez Saint Paul, en montrant les méfaits de la méconnaissance de Dieu dans la vie des hommes. Caritas in veritate va plus loin encore en montrant les méfaits de la méconnaissance de Dieu dans la vie des sociétés. De tout temps il y a toujours eu des hommes qui n’attendaient rien de Dieu. Aujourd’hui il y a des sociétés entières qui n’attendent rien de Dieu et qui alors se livrent à toutes sortes de comportements honteux en raison même de leur rejet méthodique de Dieu. Ces païens d’hier et d’aujourd’hui sont exposés, comme dit Saint Paul, à la colère de Dieu car par leur impiété et leurs impudicités, ils retiennent la Vérité captive de l’injustice et subjuguent la capacité d’aimer.

Dans Caritas in veritate, comme dans la célèbre conférence de Ratisbonne et comme dans d’autres documents, Benoît XVI veut sauver la raison humaine et la réconcilier avec la Parole révélée. Le Pape reconnaît, avec le Concile Vatican I (1869-1870), que Dieu est connaissable par la raison humaine et décelable dans la création. Il invite tous les hommes d’aujourd’hui -juifs, païens, chrétiens- à ne pas sombrer dans les idolâtries déraisonnables contemporaines : celle, par exemple, où le monde ambiant n’est plus reconnu comme don offert par Dieu à la connaissance et à l’action responsable des hommes; celle -autre exemple- où l’être humain est sacrifié parce qu’il n’est plus reconnu comme frère ni comme image de Dieu. Pour Benoît, une société qui avorte ses enfants est une société qui avorte son avenir.

Benoît XVI invite les juifs à se souvenir que la Loi n’a été donnée à Moïse que pour qu’ils se convertissent et qu’ils accueillent, dans un cœur purifié, le Verbe fait chair annoncé par les Prophètes et désigné par Saint Jean Baptiste. Le Pape invite les païens à constater qu’en étant jaloux de Dieu, ou en l’ignorant théoriquement ou pratiquement, ils sont happés par les idoles de la modernité et du plaisir, et se laissent éblouir par la mort. Le Pape invite l’Église à proclamer, dans un monde en pleine convulsion, que les hommes ont reçu une intelligence capable de comprendre l’empreinte de Dieu, et capable d’aimer en vérité.

L’encyclique de Benoît XVI apporte ainsi à tout homme -juif, païen, chrétien- un immense message d’espérance. Tous les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés sont solubles à condition que les hommes cessent de mutiler leur raison. Pour beaucoup, ce salut de la raison commence par le réveil de la flamme vacillant au fond du cœur. Pour tous, à un certain moment, ce salut de la raison dépend d’un choix décisif : le choix d’Hérode ou le choix des Mages d’Orient. Chers amis, puissions-nous, comme ces savants antiques, faire le bon choix et suivre l’étoile qui conduit à Bethléem !"

Michel Schooyans est prêtre de l’archi-diocèse de Malines-Bruxelles. Après avoir obtenu son doctorat en philosophie et en théologie, il a enseigné à l’Université catholique de São Paulo au Brésil, où il fut aussi aumônier de la J.O.C.(Jeunesse Ouvrière Chrétienne). A partir de 1964, il devint professeur et chercheur à l’U.C.L. (Université catholique de Louvain), très engagé dans les questions d’éthique des relations internationales. Il y enseigna la philosophie politique, les idéologies contemporaines, la morale sociale et les problèmes démographiques. Il effectue aussi des missions diverses dans le Tiers-Monde. Mgr Schooyans est prélat d'honneur de S.S. le pape, membre fondateur de l’Académie pontificale des sciences sociales, membre de l'Académie pontificale pour la Vie, consulteur du Conseil pontifical pour la Famille, membre de l’Institut royal des relations internationales (Bruxelles), de l’Institut de démographie politique (Paris) et du Population Research Institute (Washington). Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont les deux plus récents ont été publiés chez François-Xavier de Guibert : Le terrorisme à visage humain (2006) et La prophétie de Paul VI : l’encyclique Humanae Vitae (2008).

Michel Schooyans est prêtre de l’archi-diocèse de Malines-Bruxelles. Après avoir obtenu son doctorat en philosophie et en théologie, il a enseigné à l’Université catholique de São Paulo au Brésil, où il fut aussi aumônier de la J.O.C.(Jeunesse Ouvrière Chrétienne). A partir de 1964, il devint professeur et chercheur à l’U.C.L. (Université catholique de Louvain), très engagé dans les questions d’éthique des relations internationales. Il y enseigna la philosophie politique, les idéologies contemporaines, la morale sociale et les problèmes démographiques. Il effectue aussi des missions diverses dans le Tiers-Monde. Mgr Schooyans est prélat d'honneur de S.S. le pape, membre fondateur de l’Académie pontificale des sciences sociales, membre de l'Académie pontificale pour la Vie, consulteur du Conseil pontifical pour la Famille, membre de l’Institut royal des relations internationales (Bruxelles), de l’Institut de démographie politique (Paris) et du Population Research Institute (Washington). Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont les deux plus récents ont été publiés chez François-Xavier de Guibert : Le terrorisme à visage humain (2006) et La prophétie de Paul VI : l’encyclique Humanae Vitae (2008).

LA COMMUNICATION DE MONSIEUR ROCCO BUTTIGLIONE

Nous présentons ci-dessous le texte intégral de la communication faite par le Professeur Rocco Buttiglione, Vice-Président de la Chambre des Députés d'Italie:

Je souhaite tout d’abord vous remercier pour l’honneur que vous m’avez accordé en m’invitant à présenter l’encyclique de Benoît XVI Caritas in Veritate dans votre pays. La Belgique a été l’un des pays où le mouvement catholique s’est le plus fortement engagé pour remédier aux souffrances humaines causées par l’industrialisation et pour bâtir de nouvelles formes de vie plus dignes de l’homme. L’encyclique Rerum Novarum également, par laquelle habituellement l’on commence l’histoire de la doctrine sociale chrétienne, naît en large mesure des sollicitations provenant, à l’époque, des expériences de vive solidarité menées dans votre pays et de la réflexion sur ces expériences.

L’amour vrai

L’encyclique dont nous nous occupons a pour titre : Caritas in Veritate, l’Amour dans la Vérité. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir sur ce titre qui anticipe, en quelque sorte, le contenu tout entier de l’encyclique. Il s’agit là de l’essence de l’amour. Qu’est-ce que l’amour ? Combien de choses différentes sont passées et passent chaque jour sous le titre d’« amour ». Sigmund Freud nous a enseigné que tous les sentiments humains sont ambigus, même les plus purs ; et Oscar Wilde, dans la Ballade de la Geôle de Reading, a écrit que « chacun tue ce qu’il aime ». L’amour de l’assassin est-ce de l’amour ? Est-ce l’amour de l’autre qui est assassiné ou est-ce l’amour de soi-même et de l’image que l’on s’était bâtie de l’autre, à tel point de ne pas supporter l’échec de l’illusion que l’on s’était faite de lui ? Il y a l’amour vrai et le faux amour, et il n’y a pas d’amour vrai sans vérité. L’amour vrai connaît la vérité de l’autre, la véritable vocation de l’autre et engage sa propre vie afin que cette vocation se réalise. Ce n’est pas de l’amour que d’être complice des illusions que l’autre se fait sur soi, ce n’est pas de l’amour que de feindre de croire à une image de l’autre qui ne correspond pas à la vérité. La mentalité dominante de notre époque requiert souvent un amour sans vérité, un acquiescement utile à éviter les conflits. Mais un père à qui un fils demande : «donne-moi de l’argent pour acheter de la drogue» peut-il répondre simplement : « voici l’argent, va te droguer » ? L’amour vrai ne serait-il pas plutôt celui du père qui refuse de collaborer à l’autodestruction de son fils et qui essaie, en revanche, de le pousser à se soigner et à vivre ? Il n’y a pas d’amour vrai sans une capacité de dire non. L’amour vrai dit oui quand c’est oui et non quand c’est non. Dans l’introduction, Benoît XVI nous avertit que sa leçon sera une leçon sur l’amour vrai dans le cadre des relations sociales et économiques, sur l’amour vrai dans l’histoire contemporaine qui se déroule aujourd’hui sous nos yeux, sur l’amour pour le bien commun des nations et de l’humanité tout entière. J’ai dit que l’histoire contemporaine se déroule sous nos yeux. Il conviendra d’ajouter que cette histoire qui se déroule sous nos yeux est en même temps l’ouvrage de nos mains. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs mais des acteurs de cette histoire et responsables du bien et du mal qui s’y accomplit. Trop souvent nous pensons que les maux du monde sont toujours et seulement la responsabilité d’autrui. Par contre, nous sommes nous aussi responsables par nos actions et par nos omissions, par ce que nous faisons et par ce que nous nous refusons de faire. Nous sommes l’histoire. Et alors il n’y a pas de salut isolé pour chacun d’entre nous qui ne soit pas aussi un salut pour les autres, qui ne contienne en soi également l’effort de bâtir le salut et le bien des autres.

Science et conscience

Le premier chapitre de l’encyclique est consacré au message de la Populorum Progressio de Paul VI. Essayons d’évoquer à nouveau le climat d’espoir et d’attente dans le cadre duquel Paul VI écrit la Populorum Progressio. Ce sont les années au cours desquelles l’homme devient conscient pour la première fois du développement extraordinaire de la science et de la technologie modernes. En même temps se développe également la conscience de la situation d’abrutissement et de désespoir dans laquelle vit la plupart de l’humanité, condamnée au sous-développement, à la faim, aux maladies, à une mort précoce. Il est certes vrai que de vastes continents avaient toujours vécu dans ces conditions et l’Europe aussi ne s’en était affranchie que depuis peu. Auparavant, cependant, ces conditions étaient perçues comme une nécessité inéluctable à laquelle il fallait se résigner. Maintenant, en revanche, nous disposons des moyens techniques pour nourrir tous les affamés de la terre. Nous pourrions le faire et cependant nous ne le faisons pas. C’est là que surgit une responsabilité morale. La question sociale est devenue mondiale. Ceux qui croient au pouvoir de la technique s’attendaient (et s’attendent) à ce que la technique résolve tous les problèmes et avaient tendance à traiterégalement le problème du développement comme un problème éminemment technique.Quelqu’un a appelé le XXe siècle le siècle de la technique : d’aucuns en ont fait une divinité, d’autres une sorte de monstre qui détruit et consume toutes les valeurs. Le jugement de l’Église a toujours été différent. La technique est un outil au service de l’homme. Si la technique devient dominante et consume le monde des valeurs, c’est parce que la philosophie et la théologie se sont suicidées et dans le vide qui s’est créé la technique a hérité leurs fonctions qu’elle n’est pas, par ailleurs, en mesure d’exercer. Dans cet esprit Paul VI nous dit que le problème de la faim n’est pas avant tout un problème technique mais un problème moral. La technique peut tout faire, mais elle ne sait pas ce qu’elle doit faire. C’est le coeur de l’homme qui doit le lui dire. C’est pour cela que Paul VI dit que l’Église n’a pas de solutions techniques à proposer mais qu’elle est « experte en humanité », elle parle du coeur de l’homme et au coeur de l’homme. Un coeur renouvelé utilisera différemment toutes les choses et renouvellera toutes les choses.

Tout au marché ?

En 1989, il y a vingt ans, le communisme s’est écroulé, le gigantesque système idéologique qui prétendait avoir résolu par sa science de la société le problème de l’homme. Dans cette chute a été décisif le grand témoignage de foi et de culture de la nation polonaise idéalement guidée par Jean-Paul II et par l’Église Catholique. Cependant, nombreux furent ceux qui estimèrent que le communisme ne cédait pas face à la contestation désarmée des témoins de la vérité mais face à la force irrépressible du système capitaliste. Dans les années qui ont suivi nous avons vu un développement davantage culturel que social, où la réponse à toute question semblait être : le marché, davantage de marché. La grande crise nous a tous éveillés de cet enivrement et aujourd’hui nous sommes face à l’échec également de ce modèle. Quelles sont les raisons profondes qui ont précipité la crise ? Je crois que la réponse la plus véritable est : un manque de vérité. L’économie a besoin de vérité tout comme la morale en a besoin. Nous avons par contre créé une économie virtuelle qui s’est de plus en plus éloignée de l’économie réelle. Dans l’économie virtuelle les sous – l’argent – sont comme les lapins : ils se reproduisent vertigineusement entre eux. Des produits financiers de plus en plus sophistiqués, dont le contenu réel est de moins en moins transparent, sont échangés à des prix croissants jusqu’à ce que quelqu’un ne pose la question : « mais combien vaut réellement tel ou tel autre titre ? ». Les sous ne sont pas des lapins. Pour produire d’autres sous, c’est-à-dire des profits, ils doivent être prêtés à un entrepreneur qui les emploie pour embaucher des travailleurs, acheter des équipements et des matières premières, produire des biens et des services et réussir ensuite à vendre ces biens et ces services à un prix plus élevé que les coûts de production. La finance doit être au service de l’entreprise et de l’économie réelle. Lorsqu’elle oublie cette vérité l’économie devient comme une stella nova, elle brille vertigineusement un certain temps et puis elle s’éteint.

Un autre modèle est-il possible ?

À présent nous essayons tous de remettre en mouvement l’économie et il semble même que, en quelque sorte, nous sommes en train d’y réussir. Il me semble toutefois que nous essayons de remettre en oeuvre l’ancien modèle qui a échoué. L’encyclique nous invite à nous poser la question suivante : un autre modèle est-il possible ? Avant de répondre à cette question précisons un malentendu possible. L’encyclique n’est pas contre le marché. Elle en fait l’éloge, en revanche, comme une forme précieuse de la liberté humaine. Au centre de l’économie de marché, en effet, il y a la rencontre de deux volontés libres qui disposent d’un bien et de leurs rapports. Le marché cependant ressemble aux instincts animaux (Milton Friedman a parlé des animal spirits du capitalisme) ; ils sont positifs en soi mais négatifs par accidens. En effet, ils peuvent se soustraire au contrôle de la raison et être la proie des vices, de la violence ou de la paresse. De même les énergies libérées par le marché peuvent se retourner contre l’homme et il revient à la politique de contenir ces énergies. Le marché doit être contenu (dans le double sens de limité et soutenu) par de fortes institutions éthiques, culturelles, politiques et religieuses.Toute société, en outre, vit d’échange des équivalents (marché) mais aussi d’échange gratuit. C’est une erreur que d’opposer la gratuité au marché et non seulement parce que toute société humaine a besoin des deux. L’entreprise n’est pas seulement une société de capitaux mais également une communauté de personnes qui ne peuvent pas être uniquement liées par la crainte et par l’appât du gain. Plus on crée dans l’entreprise des rapports humains authentiques et solidaires plus l’entreprise sera aussi économiquement performante et souple pour se conformer aux nécessités changeantes de la concurrence. Là s’ouvre à nouveau le discours sur la participation des travailleurs à la direction et à la responsabilité envers l’entreprise. Le nouveau modèle dont nous avons besoin n’est pas un modèle sans marché, encore moins un modèle contre le marché. Il s’agit d’un modèle qui sache intégrer le marché dans une perspective plus vaste de construction d’une communauté humaine. Revenons à la question que nous avons provisoirement mise de côté. Un modèle différent de celui qui a si dramatiquement débouché sur une crise est-il possible ? Dans l’ancien modèle l’élément moteur du développement était la surconsommation des pays riches (surtout les U.S.A.) financée par les pays pauvres qui prêtaient aux riches l’argent pour continuer à consommer au-delà de leurs moyens. Les pays pauvres aussi, à la fin, tiraient quelques avantages du système, en produisant les marchandises que les riches auraient achetées par leur surconsommation. Le développement, cependant, était déformé et inégal et il engendrait de nouvelles inégalités. Nous sommes habitués, par exemple, à parler avec admiration du développement de la Chine, mais probablement il existe deux Chines, un pays de quelques centaines de millions d’habitants qui s’est beaucoup rapproché des niveaux occidentaux de production et de consommation et une autre Chine, avec peut-être un milliard d’habitants, qui est restée totalement exclue de ce développement. Est-il possible que le nouveau développement ait comme élément moteur l’investissement dans les pays pauvres pour améliorer leurs conditions de vie et libérer leurs potentialités ? Les pauvres devraient être encouragés à investir leurs réserves dans leur propre développement et les grands flux de capital international devraient être canalisés dans le même but. Les pays développés en bénéficieraient-ils également ? Bien sûr, les pauvres achèteraient aux riches les biens et les services pour mieux vivre. Un tel projet nécessite un autre système de la finance globale qui comprenne, comme nous l’avons déjà vu, deux points : ramener la finance au service de l’économie réelle, orienter les grands flux financiers prioritairement vers le développement des pays pauvres. Une coordination de l’économie mondiale est nécessaire. L’encyclique ne fait pas confiance à un super-État mondial mais elle semble convaincue du fait que nous avons besoin de nouveaux et plus compréhensifs organes de gouvernance globale ainsi que d’une amélioration du fonctionnement des organes existants. La mondialisation a libéré des énergies extraordinaires pour le développement économique mais elle a affaibli la capacité de les contrôler et de les orienter. Les capitaux se déplacent librement en abandonnant parfois les pays dans lesquels ils sont soumis à des règles plus contraignantes pour la protection des travailleurs, de l’environnement ou en général du public. Nous avons besoin de rendre mondiaux également les systèmes de gouvernement de la finance, de défense du travail, de protection du droit à la santé, de protection de l’environnement, etc. Sortir de la crise de manière différente cela est possible, mais pour ce faire nous avons besoin d’hommes nouveaux, renouvelés dans l’esprit et renouvelés par l’Esprit.

Rocco BUTTIGLIONE a étudié le droit aux universités de Turin et de Rome, en se concentrant sur l’histoire des doctrines politiques, sous le tutorat de l’éminent professeur Augusto Del Noce. Remarquable polyglotte, il a poursuivi une brillante carrière universitaire internationale comme professeur de philosophie politique. Il fut ainsi conduit à enseigner non seulement en Italie mais aussi aux Etats-Unis, au Liechtenstein et en Pologne. Il est actuellement titulaire d’une chaire de sciences politiques à l’Université Saint-Pie V à Rome. Élu à la Chambre des Députés d’Italie pour la première fois en 1994, il est actuellement le président du parti Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) et vice-président de la Chambre des Députés. Entre-temps, il fut député européen et ministre de la politique communautaire. Éditorialiste et chroniqueur dans la presse italienne et internationale, le professeur Buttiglione a par ailleurs publié de nombreux ouvrages de philosophie économique et sociale. Il est aussi l’auteur d’un essai sur « La pensée de Karol Wojtyla », traduit en français aux éditions Fayard.

Rocco BUTTIGLIONE a étudié le droit aux universités de Turin et de Rome, en se concentrant sur l’histoire des doctrines politiques, sous le tutorat de l’éminent professeur Augusto Del Noce. Remarquable polyglotte, il a poursuivi une brillante carrière universitaire internationale comme professeur de philosophie politique. Il fut ainsi conduit à enseigner non seulement en Italie mais aussi aux Etats-Unis, au Liechtenstein et en Pologne. Il est actuellement titulaire d’une chaire de sciences politiques à l’Université Saint-Pie V à Rome. Élu à la Chambre des Députés d’Italie pour la première fois en 1994, il est actuellement le président du parti Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) et vice-président de la Chambre des Députés. Entre-temps, il fut député européen et ministre de la politique communautaire. Éditorialiste et chroniqueur dans la presse italienne et internationale, le professeur Buttiglione a par ailleurs publié de nombreux ouvrages de philosophie économique et sociale. Il est aussi l’auteur d’un essai sur « La pensée de Karol Wojtyla », traduit en français aux éditions Fayard.

LA COMMUNICATION DE MONSIEUR HERMAN VAN ROMPUY

Nous reproduisons dans les lignes qui suivent le texte intégral du discours de M. Herman Van Rompuy, Premier Ministre de Belgique (*)

Je m’exprime en tant que chrétien à titre personnel. Je ne ferai pas toujours le distinction entre l’encyclique et mes propres opinions. La ‘doctrine’ n’est pas un dogme.

Quelle vision de l'homme ? (**)

La nouvelle encyclique du pape Benoît XVI s’inscrit dans une longue tradition, commencée avec Léon XIII en 1891. L’originalité de Caritas in veritate est que le pape déploie une réflexion qui lui tient à cœur en insistant sur la nécessité pour la foi et la raison de s’éclaire mutuellement sur le point de la question sociale dans un contexte de mondialisation. Cette recherche donne à l’ensemble de l’encyclique une vigueur anthropologique originale. Elle rappelle combien la question sociale aujourd’hui – celle du développement et de la mondialisation, celle du bouleversement des anciennes solidarités et des effets de crises – ne touche pas seulement la surface des procédures et des règles mais engage aussi une vision de l’homme. Là se situe la raison pourquoi l’Eglise s’intéresse aux questions économico-sociales.

Pourquoi l’Eglise s’intéresse-t-elle aux questions économiques ? Parce qu'elle s’intéresse à l’homme, à l’homme dans son intégralité, et ne sépare donc pas le matériel de l’immatériel. Contrairement à ce que l’on pense souvent, la vision du christianisme n’est pas dualiste : le dualisme qui sépare le corps de l’âme, cette dernière étant la seule qui compte, n’apparaît pas dans la Bible mais émane de la philosophie grecque. Dans la Doctrine sociale de l’Eglise, l’homme dans sa totalité, corps et âme, cœur et conscience, ainsi que sa place dans la société et la nature constituent l’axe de la pensée. Dans sa dernière encyclique, Caritas in veritate, Benoît XVI écrit : « Le développement authentique de l’homme concerne unitairement la totalité de la personne dans chacune de ses dimensions. »

Cela implique que la Doctrine sociale s’occupe de tout ce qui est en rapport avec l’homme, la société et la création : justice, travail, émancipation, pauvreté, santé, logement, relations sociales, paix, droits de l’homme, économie et écologie… Cette approche trouve son fondement dans la constitution pastorale Gaudium et Spes (23 § 5), selon laquelle « La Révélation chrétienne nous conduit à une intelligence plus pénétrante des lois de la vie sociale ».

L'homme n'est pas sa propre référence

Mais, avec Benoît XVI, l’Eglise affiche une qualification supplémentaire: elle se dit non seulement compétente pour une contribution à une meilleure compréhension et à l’amélioration de la condition humaine, mais détenant le seule bonne clé de lecture pour cela : la « ‘Vérité ». L’homme n’est pas sa propre référence. Sa vie a un sens profond qui lui dépasse, qui est révélé par la Vérité (pas le vérité du comment mais la vérité du pourquoi). La Vérité c’est l’Amour incarné dans le Christ et dans la Trinité. L’homme est voulu par Dieu et créé par amour. Il doit rendre l’amour à Dieu en ses prochains. L’homme n’est donc pas le produit du hasard ou de la nécessité. Il est le fruit de l’amour.

L’homme est responsable (pas de fatalité envers la technologie ou la globalisation), mais l’homme est aussi dépendant. Il obéit à cette loi de l’amour. L’homme responsable mais faible est un pécheur : il doit s’efforcer pour être bon. L’amour (et donc la vérité) est une découverte, un effort constant. L’amour n’est pas un laisser-aller. Parce que l’homme est faible, la perfection ne sera jamais de ce monde. Le monde est donc perfectible. La recherche de l’ultime organisation sociale est même dangereuse. Elle veut contraindre l’homme à devenir ce qu’il n’est pas ou ne pourra jamais devenir. « L’homme n’est ni ange ni bête, et qui veut faire l’ange fait la bête » (Blaise Pascal). L’amour est un commandement.

En d’autres termes, en portant un regard éthique, la foi chrétienne rappelle ses présupposés et perçoit les erreurs d’une pensée purement économique et confronte la conformité aux lois communément acceptée de la vie économique à l’objectif ultime de l’économie : le bonheur de l’homme et le bien-être de la société. Pour le chrétien, l’économie ne peut donc jamais être une fin en soi et le profit ne peut jamais être le bien suprême. C’est l’économie qui est au service de l’homme et non l’inverse. Le Pape tient à le rappeler par ces mots : « l’homme, la personne, dans son intégrité, est le premier capital à sauvegarder et à valoriser. En effet, c’est l’homme qui est l’auteur, le centre et la fin de toute la vie économico-sociale. »

Toutes les constructions humaines sont passagères ; elles ne peuvent donc avoir des revendications à l’égard de l’homme. Aucun régime politique, aucune organisation sociale et aucun système économique ne peut revendiquer la réalisation du salut ultime. Dans sa lettre encyclique Centesimus annus (1991), Jean-Paul II dénonce le danger de cette revendication : « Quand les hommes croient posséder le secret d'une organisation sociale parfaite qui rend le mal impossible, ils pensent aussi pouvoir utiliser tous les moyens, même la violence ou le mensonge, pour la réaliser. La politique devient alors une religion séculière qui croit bâtir le paradis en ce monde. »

Dans sa nouvelle encyclique, le pape actuel complète ces propos : « Sans la perspective d’une vie éternelle, le progrès humain demeure en ce monde privé de souffle. Enfermé à l’intérieur de l’histoire, il risque de se réduire à la seule croissance de l’avoir. L’humanité perd ainsi le courage d’être disponible pour les biens plus élevés, pour les grandes initiatives désintéressées qui exigent la charité universelle. L’homme ne se développe pas seulement par ses propres forces, et le développement ne peut pas lui être simplement offert. »

« Les messianismes prometteurs, qui sont des bâtisseurs d’illusions », selon les termes de Benoît XVI, privent, en outre, l’homme de ses responsabilités (et ce faisant de sa dignité). « Le développement humain intégral suppose la liberté responsable de la personne en des peuples : aucune structure ne peut garantir ce développement en dehors et au-dessus de la responsabilité humaine. »

L'évaluation religieuse de l'économie

C’est selon sa fonction de service que l’économie est évaluée. Les critères de mesure de cette évaluation religieuse sont la dignité humaine, la vocation de l’homme à la fraternité et les exigences de justice et de paix. Partant de ces mesures, l’Eglise formule un jugement moral dans les matières économiques et sociales. Et elle s’y résout « quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent », d’après la constitution pastorale Gaudium et Spes (76 § 5). Telle est la raison d’être de la succession d’encycliques.

L’Eglise perçoit la Doctrine sociale comme partie intégrante de sa mission d’évangélisation. « Sa doctrine sociale est un aspect particulier de la mission de vérité de l’Eglise », écrit Benoît XVI. A la lumière du message « humaniste » de l’Evangile, l’Eglise s’estime compétente en la matière. Toutefois, cette compétence se borne au plan moral. L’Eglise n’intervient pas dans les problèmes techniques pas plus qu’elle ne se prononce sur des modèles d’organisation sociale. En témoignent les propos de Benoît XVI : « L’église n’a pas de solutions techniques à offrir et ne prétend aucunement s’immiscer dans la politique des Etats ». En effet, la Doctrine sociale n’a rien d’une idéologie mais relève davantage de la théologie (la théologie morale plus particulièrement).

Si Benoît XVI porte l’attention sur un certain nombre de points concrets, il les inscrit dans une perspective théologique qui nous interroge sur le sens de l’homme et sur nos solidarités. Conformément à ses habitudes, le pape se place en réalité au-dessus de la mêlée. Benoît XVI traite de l’économie comme un théologien, son encyclique est comparable à un texte de morale économique.

En revanche, la Doctrine sociale de l’Eglise entretient bel et bien un dialogue avec la philosophie et les sciences sociales. La Doctrine sociale est née – ou, pour être plus précis, a entamé le début de son développement – à la fin du 19e siècle, en confrontation d’une part avec la réalité économique et surtout, les conséquences sociales désastreuses de l’industrialisation et, d’autre part, avec les réponses radicales données en la matière par le marxisme. Fondée sur le respect de la dignité humaine, laquelle sous-entend un même degré de liberté et de justice, et sur la nécessité de solidarité et de réconciliation sociale, la Doctrine sociale de l’Eglise rejeta tant la vision « libérale » du marché libre que l’option « socialiste » pour la lutte des classes. La première néglige la justice sociale, la seconde bouleverse les relations sociales. Ces deux « excès » constituent, par ailleurs, une atteinte à la dignité humaine : le motif du profit à l’état pur réduit l’homme (en l’espèce, l’ouvrier) à un moyen de production, la théorie des classes ôte à l’homme son caractère individuel (sa personnalité).

L’évolution de la Doctrine sociale de l’Eglise durant les 118 dernières années peut être considérée comme une actualisation permanente des postulats de départ, lesquels ont été adaptés aux « circonstances sans cesse nouvelles » de la réalité économique, sociale et politique.

Le titre Rerum novarum de la première encyclique sociale datant de 1891 s’inscrit, aujourd’hui encore et plus que toute autre encyclique sociale, dans la droite ligne de cette signification : en effet, il s’agit toujours de « choses nouvelles » : l’industrialisation en 1891, la mondialisation en 2009. A l’instar de Léon XIII qui, dans Rerum novarum, ne rejette pas l’industrialisation comme telle, Benoît XVI ne rejette pas, dans Caritas in veritate, la mondialisation : « La mondialisation, a priori, n’est ni bonne ni mauvaise. Elle sera ce que les personnes en feront. »

Chaque nouvelle encyclique sociale est, en quelque sorte, une lecture des signes du temps. Chaque encyclique sociale actualise les concepts de la réflexion religieuse à la lumière des nouvelles circonstances dans lesquelles évoluent la société et le monde. Aussi assistons-nous à la résurgence systématique des mêmes concepts : solidarité, personnalisme, subsidiarité, justice sociale …

Subsidiarité et solidarité

Benoît XVI se réfère, lui aussi, à ces principes, en particulier à celui de la subsidiarité. Ce n’est pas un hasard puisque la subsidiarité a fait sa première apparition après la grande crise financière de 1929, le krach de Wall Street, dans l’encyclique sociale Quadragesimo anno (1931). Avec comme toile de fond la crise financière actuelle, Benoît XVI écrit : « Le principe de subsidiarité doit être étroitement relié au principe de solidarité et vice-versa, car si la subsidiarité sans la solidarité tombe dans le particularisme, il est également vrai que la solidarité sans la subsidiarité tombe dans l’assistanat qui humilie celui qui est dans le besoin. »

Le principe de subsidiarité est contraignant, chaque homme devant avoir la chance d’apporter sa contribution à la construction du bien-être et de la prospérité. La question difficile est cependant de savoir comment nous pouvons, aujourd’hui, réaliser ce principe au sein d’une Europe unifiée et dans un monde globalisé, où de plus en plus de décisions sont prises à un haut niveau inaccessible pour l’homme concret, sachant que, pourtant, elles sont déterminantes pour le bien-être et la prospérité de son environnement, de son travail et de sa responsabilité.

Le pape n’a pas de réponse mais il affirme que « la gouvernance de la mondialisation doit être de nature subsidiaire, articulée à de multiples niveaux et sur divers plans qui collaborent entre eux. La mondialisation réclame certainement une autorité, puisque est en jeu le problème du bien commun qu’il faut poursuivre ensemble ; cependant cette autorité devra être exercée de manière subsidiaire et polyarchique pour, d’une part, ne pas porter atteinte à la liberté et, d’autre part, pour être concrètement efficace ».

L’objectif à atteindre est un humanisme qui satisfait aux préceptes du dessein d’amour de Dieu, un humanisme intégral et solidaire, capable de créer un nouvel ordre social, économique et politique, lequel doit se fonder sur la dignité et la liberté de l’être humain et se réaliser dans la paix, la justice et la solidarité.

Benoît XVI écrit : « L’augmentation massive de la pauvreté au sens relatif, non seulement tend à saper la cohésion sociale et met ainsi en danger la démocratie, mais a aussi un impact négatif sur le plan économique à travers l’érosion progressive du capital social, c’est-à-dire de cet ensemble de relations de confiance, de fiabilité, de respect des règles, indispensables à toute coexistence civile. »

Dans cette optique, la Doctrine sociale voit en la Déclaration universelle des Droits de l’Homme « un jalon sur la voie du progrès moral » (Jean-Paul II). En outre, les Droits de l’Homme trouvent leurs fondements dans la dignité humaine en tant que personne unique dotée de responsabilités, une dignité qui revient à tous les hommes, de manière universelle et dans une même mesure. Cela implique que ces droits soient également assortis de devoirs.

C’est pourquoi Benoît XVI a dénoncé, le 4 mai 2009, lors de sa rencontre avec l’Académie Pontificale des Sciences sociales, le contraste scandaleux « entre l'attribution égale (théorique) des droits et l'accès inégal aux moyens de jouir de ces droits. », sachant qu’un cinquième de l’humanité souffre aujourd’hui de la faim.

Ces devoirs peuvent être résumés en un seul mot : la solidarité. Un devoir qui trouve sa source dans le droit à l’égale dignité de tous les êtres humains, une dignité partagée donc. Outre la liberté, emblème du principe individuel, la solidarité représente le principe social de notre organisation sociale. La Doctrine sociale de l’Eglise place la solidarité au cœur de sa pensée, cette solidarité qui est une expression de la nature sociale de l’homme et doit être transformée en une structure de solidarité.

La raison d'être du pouvoir politique

C’est ici que le monde politique, qu’il relève de l’échelon national ou international, a un rôle important à jouer. En effet, il existe un lien intense entre la solidarité et le bien-être général, entre la solidarité et la destination universelle des biens, entre la solidarité et la paix.

Par conséquent, le bien-être général, la raison et le but qui justifient le fait que l’homme dispose non seulement de droits mais aussi de devoirs, représente pour la Doctrine sociale de l’Eglise plus que la somme de tous les bien-être particuliers. « C’est le bien de nous tous », avance le pape. Le bien-être général ne se concrétise pas spontanément si chacun poursuit son propre bien-être (la Main invisible n’existe pas). Ce qui veut dire que la responsabilité du bien-être général incombe à la fois aux individus et à l’Etat.

L’Eglise considère d’ailleurs le bien-être général comme la raison d’être du pouvoir politique. C’est pourquoi l’Etat a la mission et le devoir de créer un cadre juridique adéquat pour régler les relations économiques dans la perspective du bien-être général. Et ce bien-être général n’est, lui non plus, pas une fin en soi : il est fonction de la dignité humaine et de la préservation de la création.

Le pouvoir politique doit garantir une vie en communauté structurée et honnête, dans le respect de l’indépendance de l’individu et l’optique du bien-être général. Plus que son prédécesseur Jean-Paul II qui comme Polonais a connu l’impact massif et destructif de l’État dans la vie économique et était assez restreint envers un plus grand rôle de l’État, Benoît XVI plaide en faveur d’un état qui intervient dans le marché.

Il reconnaît néanmoins que, de nos jours, les possibilités de l’Etat sont limitées : « A notre époque, l’État (national) se trouve dans la situation de devoir faire face aux limites que pose à sa souveraineté le nouveau contexte commercial et financier international, marqué par une mobilité croissante des capitaux financiers et des moyens de productions matériels et immatériels. Ce nouveau contexte a modifié le pouvoir politique des États. »

La participation et la coresponsabilité sont essentielles. L’encyclique sociétale Centesimus annus (1991) abordait explicitement le concept de démocratie : « Une démocratie authentique n'est possible que dans un Etat de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine ». L’Eglise considère comme l’une des plus grandes menaces des démocraties modernes le relativisme éthique lequel suppose que n’existent ni critères objectifs ni critères universels s’agissant de la hiérarchie des valeurs.

Selon la Doctrine sociale, la communauté politique est au service de la société civile dont elle est née. Cette société civile représente l’ensemble des relations et des biens, culturels ou associatifs, qui sont relativement indépendants de la politique et de l’économie. L’Etat – la communauté politique – doit veiller à un cadre juridique permettant aux acteurs sociaux (sociétés, associations, organisations, etc.) d’exercer leurs activités en toute liberté ; il doit être prêt à intervenir, en cas de besoin et conformément au principe de subsidiarité, afin que l’interaction entre la liberté d’association et la vie démocratique puisse prendre la direction du bien-être général.

Dans l’intérêt de ce bien-être général, l’Eglise parle de la destination universelle des biens (ce qui ne veut pas dire que la propriété privée serait interdite mais bien qu’elle est subordonnée et qu’elle doit contribuer au bien-être général). Dieu a, en effet, légué la Terre à l’ensemble du genre humain, à savoir aux générations actuelles et à celles de demain. En découle le principe de l’intendance : la Terre ne nous appartient pas, nous avons reçu la création à titre de prêt.

Cette destination universelle invite à l’élaboration d’une vision économique qui garde à l’esprit justice et solidarité et offre à chaque être humain la possibilité d’un développement intégral. En ce sens, chaque homme a le droit à la propriété privée puisqu’elle lui apporte la liberté et l’autonomie nécessaires pour s’émanciper et se réaliser. Ce droit à la propriété privée est également assorti d’un devoir, la propriété privée étant subordonnée à la destination universelle des biens.

Celui qui possède ne doit pas seulement prêter attention à ceux qui ne possèdent pas (les pauvres, les nécessiteux). Il convient, en outre, que la propriété privée revête une fonction économique (investir dans l’économie). « Les richesses remplissent leur fonction de service à l'être humain quand elles sont destinées à prodiguer des bienfaits aux autres et à la société », d’après le Compendium de la doctrine sociale de l'Église.

La liberté et l’initiative constituent des valeurs fondamentales et des droits inaliénables qu’il y a lieu de promouvoir, précisément pour parvenir à dispenser ses bienfaits aux autres. Or, cela signifie également que pour l’Eglise catholique, la propriété n’est pas une fin en soi mais un moyen, un moyen d’autonomie et un moyen de solidarité.

Le profit est l’objectif légitime de toute entreprise économique. S’il démontre la bonne santé de l’entreprise, pris isolément, il ne fournit cependant pas la preuve que l’entreprise sert correctement la société. Le profit doit être en équilibre avec la protection de la dignité des hommes qui sont au service de l’entreprise. Le marché libre, l’instrument le plus efficace pour la production et la distribution de biens et de services, ne peut être dissocié des objectifs sociaux.

La sphère économique n'est pas éthiquement neutre

Telles sont les limites de la pensée économique de marché. Dans la dernière encyclique Caritas in veritate, l’on peut lire : « L’activité économique ne peut résoudre tous les problèmes sociaux par la simple extension de la logique marchande. Celle-là doit viser la recherche du bien commun, que la communauté politique d’abord doit aussi prendre en charge. (…) L’Église a toujours estimé que l’agir économique ne doit pas être considéré comme antisocial. Le marché n’est pas de soi, et ne doit donc pas devenir, le lieu de la domination du fort sur le faible. (…) La sphère économique n’est, par nature, ni éthiquement neutre ni inhumaine et antisociale. Elle appartient à l’activité de l’homme et, justement parce qu’humaine, elle doit être structurée et organisée institutionnellement de façon éthique. Le grand défi qui se présente à nous, qui ressort des problématiques du développement en cette période de mondialisation et qui est rendu encore plus pressant par la crise économique et financière, est celui de montrer, au niveau de la pensée comme des comportements, que non seulement les principes traditionnels de l’éthique sociale, tels que la transparence, l’honnêteté et la responsabilité ne peuvent être négligées ou sous-évaluées, mais aussi que dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale. C’est une exigence de l’homme de ce temps, mais aussi une exigence de la raison économique elle-même. C’est une exigence conjointe de la charité et de la vérité. »

Ce postulat chrétien est, par conséquent, une critique acerbe, voire une condamnation, de l’économie virtuelle du marché financier de ces dernières années qui ne voyait plus en l’argent un moyen mais purement et simplement une fin et qui nous a plongé dans la crise que nous connaissons. Par ces mots, l’Eglise ne condamne pas le marché financier international en tant que tel, car sans système adéquat, nous n’aurions connu ni cette croissance économique, ni les investissements massifs des dernières décennies. La mondialisation de l’économie contraint, par ailleurs, les pays à une collaboration internationale.

La critique de l’Eglise a pour cible l’économie financière qui est devenue une fin en soi, sans prestation de services et sans production. Née comme un moyen, elle a évolué en une fin et c’est en cela qu’elle va mener à la crise (ce qui s’est d’ailleurs passé).

Dans Sollicitudo rei socialis (1987), le précédent pape annonçait cette crise : « Une économie financière qui est une fin en soi est destinée à contredire ses finalités, car elle se prive de ses propres racines et de sa propre raison constitutive, et par là de son rôle originel et essentiel de service de l'économie réelle et, en définitive, de développement des personnes et des communautés humaines. »

C’est pour cette raison que Jean-Paul II estimait que la communauté internationale devait jouer un rôle déterminant sur le terrain financier afin de réguler les processus en fonction de cette fin et du bien-être général. Il plaidait pour « une dimension politique, opérationnelle et mondiale visant à permettre d'orienter les processus en cours à la lumière de paramètres moraux.

Sur fond de crise, Benoît XVI va encore plus loin : il plaide en faveur d’un nouveau gouvernement politique mondial. A la fin de son encyclique, il réitère à cet effet l’appel autrefois lancé par Jean XXIII (Pacem in terris, 1963) pour une révision urgente du fonctionnement des Nations Unies : « Pour le gouvernement de l’économie mondiale, pour assainir les économies frappées par la crise, pour prévenir son aggravation et de plus grands déséquilibres, pour procéder à un souhaitable désarmement intégral, pour arriver à la sécurité alimentaire et à la paix, pour assurer la protection de l’environnement et pour réguler les flux migratoires, il est urgent que soit mise en place une véritable Autorité politique mondiale telle qu’elle a déjà été esquissée par mon Prédécesseur, le bienheureux Jean XXIII.

Le devoir biblique de cultiver et conserver la terre

Toute la vie économique moderne est une actualisation du devoir biblique "de cultiver et de conserver la terre ". La première signification de ce message est que le travail n’est ni une punition, ni une malédiction mais qu’il est source de conditions de vie dignes, la seconde est que le travail a une priorité par rapport au capital. Le travail est un devoir, ce faisant, nous développons l’humanité et le travail affermit l’identité de l’homme, afin qu’il puisse devenir maître de la Terre.

Le devoir de travailler appelle, en conséquence, le devoir pour l’employeur de veiller à un juste salaire et à des conditions de travail dignes pour que chaque homme puisse exercer sa maîtrise sur les choses et mener une vie agréable. Le pape demande, plus particulièrement, que l’accent soit mis sur la famille, thème déjà prioritaire dans la première encyclique Rerum novarum (1891).

La vie de famille ne peut être sacrifiée sur l’autel de l’économie, économie qui doit demeurer au service des familles. Cette exigence de l’Eglise d’atteindre l’équilibre entre travail et famille constituait déjà la trame de la première encyclique sociale Rerum novarum (1891) et doit, aujourd’hui, être actualisée dans le contexte de l’économie mondiale (délocalisation, immigration, mécanisation, informatisation, flexibilité…). Dans cet ordre d’idées, l’Etat a le devoir et la responsabilité de mener une politique active en matière d’emploi.

Dans un monde globalisé également, il convient de placer à l’avant-plan le fait que l’homme est sujet de travail (la personne est la mesure du travail) et que le travail ne peut à aucun moment être considéré comme une marchandise ou un élément impersonnel de l’organisation productive. Aujourd’hui plus encore qu’hier, le travail revêt une dimension sociale : le travail est plus que jamais une question de collaboration, le travail pour les autres (la plupart du temps, l’on ne travaille pas directement pour sa subsistance propre).

La principale ressource aux mains de l'homme, c'est l'homme lui-même

De par son caractère subjectif et personnel, le travail est supérieur à tout autre facteur de l’économie et de la productivité, en particulier au capital. Précisément en ces temps de flexibilisation et de mondialisation, il faut retenir que la principale ressource aux mains de l’homme, c’est l’homme lui-même.

Cette nouvelle situation de l’économie mondialisée a posé de nouveaux défis à la solidarité et à la question sociale (l’actuelle « res novae ») : de nouvelles formes de production, la flexibilité, la requalification, une autre organisation du travail, qui sont la conséquence d’une économie qui passe du stade d’économie industrielle à celui d’économie de services et de la connaissance.

Le risque est grand qu’une large part du travail classique ne trouve plus sa place dans la nouvelle économie et que la dimension subjective du travail soit abandonnée, sous la pression notamment de l’évolution technologique qui menace d’évincer le travail mais aussi, ce faisant, de considérer le travail avec moins d’égards et donc, de subordonner l’homme à la technique.

Benoît XVI écrit : « La technique permet de dominer la matière, de réduire les risques, d’économiser ses forces et d’améliorer les conditions de vie. Elle répond à la vocation même du travail humain: par la technique, œuvre de son génie, l’homme reconnaît ce qu’il est et accomplit son humanité. (…) La technique n’est jamais purement technique. Elle manifeste l’homme et ses aspirations au développement, elle exprime la tendance de l’esprit humain au dépassement progressif de certains conditionnements matériels. Le développement technologique peut amener à penser que la technique se suffit à elle-même, quand l’homme, en s’interrogeant uniquement sur le comment, omet de considérer tous les pourquoi qui le poussent à agir. C’est pour cela que la technique prend des traits ambigus. Née de la créativité humaine comme instrument de la liberté de la personne, elle peut être comprise comme un élément de liberté absolue, liberté qui veut s’affranchir des limites que les choses portent en elles-mêmes. Le processus de mondialisation pourrait substituer la technologie aux idéologies, devenue à son tour un pouvoir idéologique qui expose l’humanité au risque de se trouver enfermée dans un a priorid’où elle ne pourrait sortir pour rencontrer l’être et la

vérité. »

Dans le contexte de la mondialisation également, nous devons veiller à une juste hiérarchie des valeurs tout en nous assurant que l’activité économique et le progrès matériel restent au service de l’homme et de la société, guidés par un humanisme intégral et solidaire. Le pape actuel s’oppose au fatalisme « à l’égard de la mondialisation, comme si les dynamiques en acte étaient produites par des forces impersonnelles anonymes et par des structures indépendantes de la volonté humaine. Derrière le processus le plus visible se trouve la réalité d’une humanité qui devient de plus en plus interconnectée. Celle-ci est constituée de personnes et de peuples auxquels ce processus doit être utile et dont il doit servir le développement, en vertu des responsabilités respectives prises aussi bien par des individus que par la collectivité. Le dépassement des frontières n’est pas seulement un fait matériel, mais il est aussi culturel dans ses causes et dans ses effets. Si on regarde la mondialisation de façon déterministe, les critères pour l’évaluer et l’orienter se perdent. C’est une réalité humaine et elle peut avoir en amont diverses orientations culturelles sur lesquelles il faut exercer un discernement.

Et cela s’accompagne du respect de la nature. Si l’homme est maître de la nature, il ne peut en disposer arbitrairement. La nature ne peut faire l’objet d’une réduction utilitariste, mais pas question non plus de la faire prévaloir sur la personne humaine et de l’absolutiser. Benoît XVI n’hésite pas en particulier en jeter une pierre dans le jardin des écologistes, quand il juge que « considérer la nature comme plus importante que la personne humaine elle-même est contraire au véritable développement ».

La protection de l’environnement est un défi posé à toute l’humanité car il s’agit d’un bien collectif pour les générations d’aujourd’hui et de demain. L’avenir de notre planète et de l’humanité dépend de ce que nous faisons aujourd’hui. L’écrivain suisse Denis de Rougement notait dans son livre L’avenir est notre affaire (1977) : « Hier nous pouvions encore partir du passé pour juger le présent en même l’avenir… Aujourd’hui, nous devons partir de l’avenir. »

Protéger la vie humaine est une dimension fondamentale de l'écologie.

L’ensemble de la Doctrine sociale de l’Eglise s’inscrit dans le droit fil de la protection de la vie, autrement dit de la création dans son ensemble et de l’homme. Pour le pape, l’attention accordée à l’homme (en ce compris le respect de la vie et l’opposition à la manipulation génétique) est indissociable de la protection de l’environnement et de la préservation de la création. L’homme en est lui-même responsable. Dans ce sens Benoît XVI prolonge l’enseignement de Jean-Paul II dans Centesimus annus qui rappelait: « Quand l’écologie humaine est respectée dans la société, l’écologie proprement dite en tire aussi avantage. » Finalement, tout dépend de l’homme et de ses actes.

Le but ultime de la Doctrine sociale de l’Eglise est la promotion d’une « civilisation de l’amour ».

La nouvelle encyclique Caritas in veritate se rallie en cela à la pensée du « développement intégral et authentique de l’homme » (une notion qui doit beaucoup au philosophe Jacques Maritain, défenseur d'une philosophie chrétienne fondée sur l'expérience et la raison, et au dominicain Louis-Joseph Lebret, pionnier du développement). Le pape Paul VI l’a développée dans son encyclique Populorum progressio (1967), laquelle, selon le pape actuel, « mérite d’être considérée comme l’encyclique Rerum novarum de l’époque contemporaine ». Benoît XVI fait de nombreuses références à l’encyclique de 1967 ainsi qu’à d’autres textes de Paul VI pour étudier, à la lumière de sa pensée, les « nouvelles questions » de la mondialisation, de la protection de l’environnement, du développement durable, du système financier et des conséquences économiques et sociales de la mondialisation. « Il faut évaluer les multiple termes dans lesquels se pose aujourd’hui, à la différence d’alors, le problème de développement », dit Benoît XVI.

L’être humain (le principe personnaliste) est au cœur de cette réflexion mais dans la pleine conscience que l’homme est un « pécheur » qui a droit au salut. Plutôt que de se fonder sur la ‘faisabilité’, la Doctrine sociale de l’Eglise se réfère au caractère ‘perfectible’. La différence résidant dans le fait que, dans le cas de la faisabilité, une élite ou une autorité peut déterminer ce qu’on attend de l’homme, tandis que, dans le cas de la perfectibilité, c’est la conscience humaine qui est sollicitée.

Au fond, rien n’est mauvais en soi. Ni la finance, ni le marché, ni la mondialisation. Seules sont perverses les passions qui nous poussent à ‘absolutiser’ tel ou tel mécanisme, dans une logique de pur profit. Inversement, seul est authentiquement bon ce qui conduit au ‘développement humain intégral’.

Avec plus de vigueur encore que ses prédécesseurs, le pape actuel fait appel à la conscience personnelle et à la révolution personnelle. A ses yeux, aucune justice sociale et économique n’est possible sans moralité individuelle. Sans équilibre intérieur, pas d’équilibre dans la société, telle est sa thèse. En découle le concept de « caritas », la charité, qu’il place au centre de sa pensée. Ce qui, de prime abord, peut paraître étrange puisque nous sommes bien plus habitués, s’agissant de problèmes sociaux, d’utiliser le concept de « justice ».

La charité qui a surtout trait à la vie personnelle et aux relations personnelles, Benoît XVI la relie également aux macro-relations des mondes politique et économique. Il est convaincu que c’est précisément le manque de charité qui nous a menés à l’actuelle crise économique et financière : l’égoïsme a isolé la réalisation de bénéfices des autres fins de l’économie, anéantissant la prospérité et créant la pauvreté.

Illusion de l'autodétermination et prétention de la faisabilité

Cette « attitude égocentrique », le pape la retrouve non seulement dans l’absence de charité mais aussi dans l’illusion de l’autodétermination et la prétention de la faisabilité. Il écrit que l’homme moderne se fourvoie lorsqu’il pense qu’il peut, à lui seul, orchestrer sa vie et la société. Quiconque doit ou veut gagner absolument tout seul perd de vue l’intérêt général (de la société, du monde, de la nature et de la famille humaine). Lorsque les systèmes économiques, sociaux ou politiques reposent sur les idées de faisabilité et d’autodétermination, ils mettent à mal la véritable liberté des hommes.

Le pape écrit : « La vérité qui, à l’égal de la charité, est un don, est plus grande que nous (…) Parce qu’elle est un don que tous reçoivent, la charité dans la vérité est une force qui constitue la communauté, unifie les hommes de telle manière qu’il n’y ait plus de barrières ni de limites. Nous pouvons par nous-mêmes constituer la communauté des hommes, mais celle-ci ne pourra jamais être, par ses seules forces, une communauté pleinement fraternelle ni excéder ses propres limites, c’est-à-dire devenir une communauté vraiment universelle : l’unité du genre humain, communion fraternelle dépassant toutes divisions… »

Benoît XVI, qui pour ce faire s’est inspiré de Saint-Augustin, se présente dans cette encyclique davantage comme un théologien que ses prédécesseurs. En adoptant ce ton théologique très marqué, très spirituel de temps à autre, la nouvelle encyclique sociale risque d’avoir un poids politique moindre. Peut-être est-ce précisément de ce ton spirituel dont le monde d’aujourd’hui a besoin.»

Il faut le reconnaître, la seule option qui s’impose est une nouvelle synthèse humaniste qui sera capable de remédier à la complexité et à la gravité dont la planète prend enfin conscience pour le moment.

Cette encyclique est une contribution pour parvenir à cette nouvelle synthèse. J’ai essayé de faire la synthèse de cette tentative de synthèse.

(* seule la parole fait foi)

(** les intertitres sont de notre fait)

Herman Van Rompuy est bachelier en philosophie thomiste et licencié-doctorandus en sciences économiques et sociales de la K.U.L. (Katholieke Universiteit Leuven). Sur le plan professionnel, il fut attaché à la Banque Nationale de Belgique, conseiller dans plusieurs cabinets ministériels, directeur du CEPESS (Centre d’études politiques, économiques et sociales). De sa carrière politique, on retiendra qu’il fut sénateur, secrétaire d’état aux finances et aux P.M.E. (petites et moyennes entreprises), président national du C.V.P. (Christelijke Volkspartij), vice-premier ministre et ministre du budget, député fédéral, président de la Chambre des Représentants (2007-2008) et successivement explorateur royal (septembre 2008), conciliateur royal (octobre 2008) puis Premier Ministre de Belgique (depuis décembre 2008). M. Herman Van Rompuy a publié plusieurs ouvrages, notamment aux éditions du Davidfonds Het Christendom. Een moderne gedacht,(1990) : Le Christianisme. Une pensée moderne et, plus récemment, Op zoek naar wijsheid,(2000) : A la recherche de la sagesse.

Herman Van Rompuy est bachelier en philosophie thomiste et licencié-doctorandus en sciences économiques et sociales de la K.U.L. (Katholieke Universiteit Leuven). Sur le plan professionnel, il fut attaché à la Banque Nationale de Belgique, conseiller dans plusieurs cabinets ministériels, directeur du CEPESS (Centre d’études politiques, économiques et sociales). De sa carrière politique, on retiendra qu’il fut sénateur, secrétaire d’état aux finances et aux P.M.E. (petites et moyennes entreprises), président national du C.V.P. (Christelijke Volkspartij), vice-premier ministre et ministre du budget, député fédéral, président de la Chambre des Représentants (2007-2008) et successivement explorateur royal (septembre 2008), conciliateur royal (octobre 2008) puis Premier Ministre de Belgique (depuis décembre 2008). M. Herman Van Rompuy a publié plusieurs ouvrages, notamment aux éditions du Davidfonds Het Christendom. Een moderne gedacht,(1990) : Le Christianisme. Une pensée moderne et, plus récemment, Op zoek naar wijsheid,(2000) : A la recherche de la sagesse.

Prochainement sur ce blog: l'enregistrement vidéo intégral de la conférence

L’association qui anime l’église du Saint-Sacrement à Liège a été baptisée « Sursum Corda ». Quel est le sens de cette antique exclamation chrétienne qui ouvre la préface du canon de la messe ? Le pape Benoît XVI l’a rappelé lui-même en ces termes, dans son homélie pascale à Saint-Pierre de Rome : « Sursum corda : élevons nos cœurs hors de tous les enchevêtrements de nos préoccupations, de nos désirs, de nos angoisses, de notre distraction : nous devons toujours de nouveau faire en sorte que notre cœur soit soustrait à la force de gravité qui le tire vers le bas et que nous l’élevions vers le haut, dans la vérité et l’amour ». En quelques mots, le Saint-Père a résumé l’esprit qui guide aussi notre action depuis le 26 novembre 2003, date à laquelle nous avons racheté ensemble l’église du Saint-Sacrement des mains de ceux qui avaient mis cette belle église liégeoise à l’encan.

L’association qui anime l’église du Saint-Sacrement à Liège a été baptisée « Sursum Corda ». Quel est le sens de cette antique exclamation chrétienne qui ouvre la préface du canon de la messe ? Le pape Benoît XVI l’a rappelé lui-même en ces termes, dans son homélie pascale à Saint-Pierre de Rome : « Sursum corda : élevons nos cœurs hors de tous les enchevêtrements de nos préoccupations, de nos désirs, de nos angoisses, de notre distraction : nous devons toujours de nouveau faire en sorte que notre cœur soit soustrait à la force de gravité qui le tire vers le bas et que nous l’élevions vers le haut, dans la vérité et l’amour ». En quelques mots, le Saint-Père a résumé l’esprit qui guide aussi notre action depuis le 26 novembre 2003, date à laquelle nous avons racheté ensemble l’église du Saint-Sacrement des mains de ceux qui avaient mis cette belle église liégeoise à l’encan. vant).

vant). rrement

rrement qui la précédait. Plus de la moitié d’entre eux vinrent aussi, après la messe, partager la galette des rois avec la Chorale de Warsage : un geste qui rendit hommage à son excellente prestation (messe en ut majeur de Gounod et noëls traditionnels) durant l’office. La beauté des ornements anciens, le plain-chant et la forme extraordinaire du rite romain –célébré par Monseigneur Michel Dangoisse avec les abbés Jean Schoonbroodt (diacre), Arnaud de Boisse (sous-diacre), Claude Germeau (chapier) et quatre acolytes- ont aussi donné un bel éclat à cette cérémonie. Dans son homélie, le doyen du chapitre cathédral de Namur a rappelé le sens du message que le récit évangélique apporte au monde en ce jour (universalité de l’Eglise, lien entre la raison et la foi).