LA SEMAINE SAINTE 2010

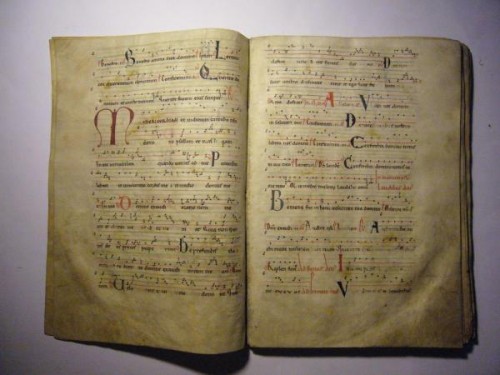

suivant le missel de 1962

EN GREGORIEN ET EN POLYPHONIE ANCIENNE

1

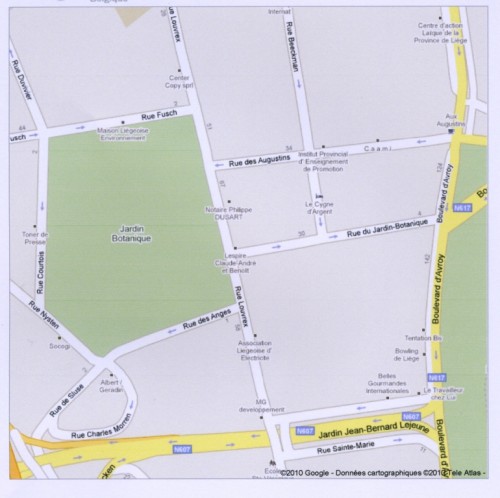

A L'EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Boulevard d'Avroy, 132, à Liège

église du Saint-Sacrement à Liège (Jacques-Barthélemy Renoz, 1776)

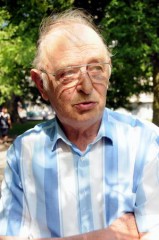

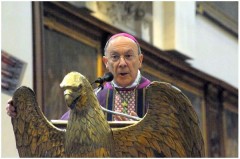

célébrations par l'abbé Jean Schoonbroodt, chapelain au sanctuaire de Banneux

et l'abbé Claude Germeau, animateur du Foyer d'Accueil de Herstal,

desservants de l'église du Saint-Sacrement.

Dans ce ministère, ils sont secondés par le Frère-Jérémie Marie de l'Eucharistie

DIMANCHE DES RAMEAUX, 28 MARS A 9 HEURES 45

Distribution du buis bénit suivie de la grand'messe chantée en grégorien.

Propre de la messe "Domine ne longe". Psalmodie de la Passion selon saint Matthieu. Kyriale XVII.

MARDI SAINT, 30 MARS DE 17 HEURES A 19 HEURES

ADORATION DU SAINT-SACREMENT EXPOSE

17h00, vêpres grégoriennes suivies d'un temps de méditation

18h00, chapelet suivi des litanies du Sacré-Coeur

18h45, bénédiction du Saint-Sacrement

CONFESSIONS PASCALES:

Un prêtre à votre disposition, mardi 30 mars de 17h00 à 18h45

VENDREDI SAINT, 2 AVRIL A 15 HEURES

CHEMIN DE CROIX

Le chemin de la croix du vendredi-saint sera médité avec l'abbé Claude Germeau et le Frère Jérémie-Marie de l'Eucharistie.

Extraits du "Stabat Mater" d'Antonio Vivaldi chantés par Patricia Moulan (conservatoire de Verviers), avec le concours d'Octavian Morea (violoncelle) et Mutien-Omer Houziaux (orgue)

DIMANCHE DE PÂQUES, 4 avril A 10 HEURES

Grand'messe du jour de Pâques, chantée en grégorien. Propre "Resurrexi". Hymne "Salve festa dies".Séquence "Victimae Paschali Laudes" en diaphonie. Kyriale I.

Veuillez noter, en outre, que les messes dominicales des Rameaux et de Pâques en français célébrées selon le missel de 1970 ont lieu à 11h15 et que la messe du jeudi saint , l'office des présanctifiés du vendredi saint, la vigile pascale du samedi saint suivie de la la messe de la résurrection selon le même missel sont célébrées chaque fois à 20h.

Plus de renseignements: tél. +32(0)4.344.10.89. Courriel: sursumcorda@skynet.be

2

A L'EGLISE SAINT-LAMBERT

Rue du Collège, 80 à Verviers

Célébrations par le Père Jos Vanderbruggen, o.praem., recteur du prieuré de Tancrémont (Banneux), chapelain à Banneux et à Saint-Lambert-Verviers, et l'abbé Jean Schoonbroodt, chapelain au sanctuaire de Banneux et à l'église du Saint-Sacrement à Liège

DIMANCHE DES RAMEAUX, 28 MARS A 10 HEURES 45

Procession suivie de la grand'messe, chantées en grégorien. Distribution du buis bénit. Psalmodie de la Passion selon saint Matthieu. Motet classique et orgue: extrait du "Stabat Mater" de Jean-Baptiste Pergolèse (1710-1736)

JEUDI SAINT, 1 AVRIL A 19 HEURES 30

Messe de la Dernière Cène, chantée en grégorien. Motets polyphoniques "Panis angelicus" (Claudio Casciolini,1697-1760), "O salutaris hostia" (Giovanni-Battista Martini, 1706-1784). Translation des Saintes-Espèces au Reposoir. Adoration et bénédiction du Saint-Sacrement. "Tantum ergo" liégeois.

VENDREDI SAINT, 2 AVRIL A 19 HEURES 30

Office des présanctifiés, chanté en grégorien. Psalmodie de la Passion selon saint Jean. Chant gréco-latin du Trisagion (Ve s.) et des Impropères. Adoration de la Croix. Communion. Motets polyphoniques "Tristis est" (Giovanni-Battista Martini, 1706-1784), "Jesu Rex" (Giovanni-Pierluigi da Palestrina, 1525-1594).

SAMEDI SAINT, 3 AVRIL A 21 HEURES

VIGILE PASCALE ET MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION

Vigile pascale. Bénédiction du feu nouveau. Renouvellement des promesses de baptême. Messe de la Résurrection, chantée en grégorien. Motet polyphonique "Laudamus te" extrait du Gloria d'Antonio Vivaldi (1678-1741). Psalmodie des Laudes en déchant et hymne "O filii et filiae" (plain-chant du XVe siècle).

DIMANCHE DE PÂQUES, 12 AVRIL A 11 HEURES

Grand'messe du Jour de Pâques, chantée en grégorien. Motet polyphonique "Domine Deus" extrait du Gloria d'Antonio Vivaldi (1678-1741) et hymne "O filii et filiae" (plain-chant, XVe siècle).

informations sur les offices de la semaine sainte à Saint-Lambert (Verviers) : tel. [+32 ](0)4.344.10.89 ou courriel sursumcorda@skynet.be

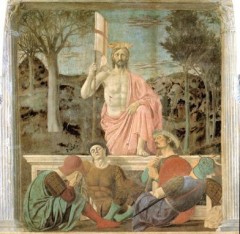

« SURREXIT DOMINUS VERE »

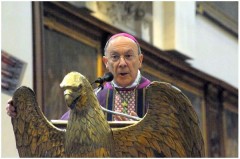

La résurrection selon la chair, juste un symbole ? Monseigneur Léonard répond : « Il me paraît très important de souligner le réalisme de la résurrection. Ce n’est pas un réalisme naïf. Quand on parle de résurrection physique, je n’entends pas tomber non plus dans un anthropomorphisme presque grossier qui suscite des questions incongrues. Quel est le statut du corps de Jésus ressuscité ? Combien pèse-t-il ? Combien mesure-t-il ? C’est le genre de questions aussi idiotes que celle que l’on a posée sur l’eucharistie : comment Jésus, homme adulte, peut-il tenir dans l’hostie ? Ces questions indiquent bien que l’on comprend la réalité de la résurrection, comme celle de la présence réelle de Jésus dans l’eucharistie, uniquement sur le mode de nos réalités terrestres. A mon sens, le corps de Jésus ressuscité est un corps réel, mais non plus au sens habituel d’un corps humain réel, en vieillissement, et s’acheminant vers la mort. Il doit présenter un certain rapport avec le corps du Christ que ses contemporains ont connu avant sa crucifixion mais, puisque Jésus ressuscité ne meurt plus, sa condition humaine réelle, incarnée, n’est plus tout à fait la même que la nôtre. Je considère le corps de Jésus comme réel, mais je ne le situe pas dans le cosmos. S’il est présent dans notre cosmos, c’est par la présence eucharistique. Le mystère a sa part dans la condition présente, mais tous nous recevons les lumières nécessaires à faire un acte de foi, à dire oui à Dieu. Ce oui à Dieu, c’est peut-être avant tout un acte de foi en la résurrection du Christ. Le christianisme sans la résurrection du Christ, sans le Christ vraiment ressuscité, ce n’est plus le christianisme, ce n’est plus qu’une idéologie parmi d’autres. Perdre cela, c’est perdre tout le contenu du message. Insinuer cette réduction dans le cœur des croyants, c’est un grand malheur et un grand méfait. C’est sortir de la foi chrétienne et pénétrer sur le terrain de l’hérésie. L’hérétique, c’est une personne qui retient de la foi chrétienne ce qui lui convient et laisse tomber le reste. Cette attitude réduit le croyant à la dimension d’un partisan. L’hérésie provient toujours d’une étroitesse d’esprit. Incapable d’accueillir toute la réalité de la Révélation, on nie le reste. On laisse tomber ce que l’on n’est pas capable d’intégrer dans sa raison trop courte, et on le transpose sur un mode acceptable ».

Monseigneur Léonard, un évêque de plein air, éd. Omer Marchal, 1994, p.266

LIEGE: L'EVANGILE AU CARRE

l'apostolat de Frère Jérémie-Marie de l'Eucharistie

article à lire dans le journal "La Meuse" du lundi 22 mars

MORS ET VITA:

Extrait de l'homélie du Saint-Père Benoît XVI

"in cena Domini" (messe du jeudi-saint 2010)

«La vie éternelle, c’est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ» (Jn 17,3). Chaque être humain veut vivre. Il désire une vie véritable, pleine, une vie qui vaille la peine, qui soit une joie. A l’aspiration à la vie, est jointe, en même temps, la résistance à la mort, qui, cependant, est inéluctable. Lorsque Jésus parle de la vie éternelle, il entend la vie authentique, vraie, qui mérite d’être vécue. Il n’entend pas simplement la vie qui vient après la mort. Il entend la manière authentique de la vie- une vie qui est pleinement vie et pour cela est soustraite à la mort, mais qui peut, de fait, déjà commencer en ce monde, ou mieux, qui doit commencer en lui: c’est seulement si nous apprenons déjà maintenant à vivre de façon authentique, si nous apprenons cette vie que la mort ne peut enlever, que la promesse de l’éternité a un sens. Mais comment cela se réalise-t-il? Qu’est donc cette vie vraiment éternelle, à laquelle la mort ne peut nuire? La réponse de Jésus, nous l’avons entendue: la vraie vie c’est qu’ils te connaissent, toi, Dieu et ton Envoyé, Jésus Christ. A notre surprise, il nous est dit là que la vie est connaissance. Cela signifie, par-dessus-tout: la vie est relation. Personne n’a la vie de lui-même et seulement pour lui-même. Nous l’avons de l’autre, dans la relation avec l’autre. Si c’est une relation dans la vérité et dans l’amour, un donner et recevoir, elle donne plénitude à la vie, elle la rend belle. Mais justement à cause de cela, la destruction de la relation, œuvre de la mort, peut être particulièrement douloureuse, peut mettre en question la vie elle-même. Seule la relation avec Celui qui est lui-même la Vie, peut soutenir aussi ma vie au-delà des eaux de la mort, peut me conduire vivant à travers elles. Déjà, dans la philosophie grecque, existait l’idée que l’homme peut trouver une vie éternelle s’il s’attache à ce qui est indestructible-à la vérité qui est éternelle. On devrait, pour ainsi dire, se remplir de la vérité pour porter en soi la substance de l’éternité. Mais seulement si la Vérité est Personne, elle peut me faire traverser la nuit de la mort. Nous nous accrochons à Dieu, à Jésus Christ, le Ressuscité. Et nous sommes ainsi portés par Celui qui est la Vie même. Dans cette relation, nous vivons aussi en traversant la mort, parce que Celui qui est la Vie même ne nous abandonne pas."

Sermon du Saint-Père Benoît XVI

lors de la nuit pascale 2010

|

Une ancienne légende juive, tirée du livre apocryphe : « La vie d’Adam et Ève », raconte que, pendant sa dernière maladie, Adam aurait envoyé son fils Set avec Ève dans la région du Paradis pour prendre l’huile de la miséricorde, afin d’être oint de celle-ci et ainsi être guéri. Après toutes les prières et les larmes des deux à la recherche de l’arbre de la vie, l’Archange Michel apparaît pour leur dire qu’ils n’obtiendraient pas l’huile de l’arbre de la miséricorde et qu’Adam devrait mourir. Par la suite, des lecteurs chrétiens ont ajouté à cette communication de l’Archange une parole de consolation. L’Archange aurait dit qu’après 5.500 ans, serait venu l’aimable Roi Christ, le Fils de Dieu, et qu’il aurait oint avec l’huile de sa miséricorde tous ceux qui auraient cru en Lui. « L’huile de la miséricorde, d’éternité en éternité, sera donné à tous ceux qui devront renaître de l’eau et de l’Esprit Saint. Alors le Fils de Dieu, riche d’amour, le Christ, descendra dans les profondeurs de la terre et conduira ton père au Paradis, auprès de l’arbre de la miséricorde ». Dans cette légende, devient visible toute l’affliction de l’homme face à son destin de maladie, de souffrance et de mort, qui nous a été imposé. La résistance que l’homme oppose à la mort apparaît évidente : quelque part – ont pensé à maintes reprises les hommes – il doit bien y avoir l’herbe médicinale contre la mort. Tôt ou tard, il devrait être possible de trouver le remède non seulement contre telle ou telle maladie, mais contre la véritable fatalité – contre la mort. En somme, le remède de l’immortalité devrait exister. Aujourd’hui aussi les hommes sont à la recherche de cette substance curative. La science médicale actuelle s’efforce, non d’exclure à proprement parler la mort, mais d’en éliminer toutefois le plus grand nombre possible de causes, de la reculer toujours plus ; de procurer une vie toujours meilleure et plus longue. Mais réfléchissons encore un instant : qu’en serait-il vraiment, si l’on parvenait, peut-être pas à exclure totalement la mort, mais à la reculer indéfiniment, à parvenir à un âge de plusieurs centaines d’années ? Serait-ce une bonne chose ? L’humanité vieillirait dans une proportion extraordinaire, il n’y aurait plus de place pour la jeunesse. La capacité d’innovation s’éteindrait et une vie interminable serait, non pas un paradis, mais plutôt une condamnation. La véritable herbe médicinale contre la mort devrait être différente. Elle ne devrait pas apporter simplement un prolongement indéfini de la vie actuelle. Elle devrait transformer notre vie de l’intérieur. Elle devrait créer en nous une vie nouvelle, réellement capable d’éternité : elle devrait nous transformer au point de ne pas finir avec la mort, mais de commencer seulement avec elle en plénitude. La nouveauté et l’inouï du message chrétien, de l’Évangile de Jésus-Christ, était et est encore maintenant ce qui nous est dit : oui, cette herbe médicinale contre la mort, ce vrai remède de l’immortalité existe. Il a été trouvé. Il est accessible. Dans le Baptême, ce remède nous est donné. Une vie nouvelle commence en nous, une vie nouvelle qui mûrit dans la foi et n’est pas effacée par la mort de la vie ancienne, mais qui, seulement alors, est portée pleinement à la lumière.

À cela certains, peut-être beaucoup, répondront : le message, je le perçois certes, mais la foi me manque. De même, qui veut croire, demandera : mais en est-il vraiment ainsi ? Comment devons-nous nous l’imaginer ? Comment se réalise cette transformation de la vie ancienne, si bien que se forme en elle la vie nouvelle qui ne connaît pas la mort. Encore une fois, un écrit juif ancien peut nous aider à avoir une idée de ce processus mystérieux qui débute en nous au Baptême. On y raconte que l’ancêtre Énoch est enlevé jusqu’au trône de Dieu. Mais il eut peur devant les glorieuses puissances angéliques et, dans sa faiblesse humaine, il ne put contempler le Visage de Dieu. « Alors Dieu dit à Michel – ainsi continue le livre d’Énoch - : "Prends Énoch et ôte-lui ses vêtements terrestres. Oint-le d’huile douce et revêt-le des habits de gloire !" Et Michel m’ôta mes vêtements, il m’oint d’huile douce, et cette huile était plus qu’une lumière radieuse… Sa splendeur était semblable aux rayons du soleil. Lorsque je me vis, j’étais comme un des êtres glorieux » (Ph. Rech, Inbild des Kosmos, II 524).

C’est précisément cela – le fait d’être revêtu du nouvel habit de Dieu – qui se produit au Baptême ; c’est ce que nous dit la foi chrétienne. Certes, ce changement de vêtements est un parcours qui dure toute la vie. Ce qui se produit au Baptême est le début d’un processus qui embrasse toute notre vie – nous rend capable d’éternité, de sorte que, dans l’habit de lumière de Jésus Christ, nous pouvons apparaître devant Dieu et vivre avec Lui pour toujours.

Dans le rite du Baptême, il y a deux éléments dans lesquels cet événement s’exprime et devient visible également comme une exigence pour notre vie ultérieure. Il y a tout d’abord le rite des renoncements et des promesses. Dans l’Église primitive, celui qui devait recevoir le Baptême se tournait vers l’occident, symbole des ténèbres, du coucher du soleil, de la mort et donc de la domination du péché. Celui qui devait recevoir le Baptême se tournait dans cette direction et prononçait un triple « non » : au diable, à ses pompes et au péché. Par cet étrange parole « pompes », c’est-à-dire le faste du diable, était indiqué la splendeur de l’ancien culte des dieux et de l’ancien théâtre, où l’on éprouvait du plaisir à voir des personnes vivantes déchiquetées par des bêtes féroces. C’était là ainsi le refus d’un type de culture qui enchaînait l’homme à l’adoration du pouvoir, au monde de la cupidité, au mensonge, à la cruauté. C’était un acte de libération de l’imposition d’une forme de vie, qui se présentait comme un plaisir et qui, toutefois, poussait à la destruction de ce qui, dans l’homme, sont ses meilleures qualités. Ce renoncement – avec un déroulement moins dramatique – constitue aujourd’hui encore une partie essentielle du baptême. En lui, nous ôtons les « vêtements anciens» avec lesquels on ne peut se tenir devant Dieu. Ou mieux : nous commençons à les quitter. Ce renoncement est, en effet, une promesse dans laquelle nous tenons la main du Christ, afin qu’il nous guide et nous revête. Quels que soient les « vêtements » que nous enlevons, quelle que soit la promesse que nous prononçons, on rend évident quand nous lisons au cinquième chapitre de la Lettre aux Galates, ce que Paul appelle les « œuvres de la chair » - terme qui signifie justement les vêtements anciens que nous devons quitter. Paul les désigne de cette manière : « débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haines, querelles, jalousie, colère, envie, divisions, sectarisme, rivalités, beuveries, gloutonnerie et autres choses du même genre » (Ga 5, 19ss). Ce sont ces vêtements que nous enlevons ; ce sont les vêtements de la mort.

Puis celui qui allait être baptisé dans l’Église primitive se tournait vers l’orient – symbole de la lumière, symbole du nouveau soleil de l’histoire, nouveau soleil qui se lève, symbole du Christ. Celui qui va être baptisé détermine la nouvelle direction de sa vie : la foi dans le Dieu trinitaire auquel il se remet. Ainsi Dieu lui-même nous revêt de l’habit de lumière, de l’habit de la vie. Paul appelle ces nouveaux « vêtements » « fruit de l’Esprit » et il les décrit avec les mots suivants : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi » (Ga 5, 22).

Dans l’Église primitive, celui qui allait être baptisé était ensuite réellement dépouillé de ses vêtements. Il descendait dans les fonts baptismaux et il était immergé trois fois – symbole de la mort qui exprime toute la radicalité de ce dépouillement et de ce changement de vêtement. Cette vie, qui, de toutes façons est vouée à la mort, celui qui va recevoir le baptême la remet à la mort, avec le Christ, et, par Lui, il se laisse entraîner et élever à la vie nouvelle qui le transforme pour l’éternité. Puis, remontant des eaux baptismales, les néophytes étaient revêtus du vêtement blanc, du vêtement de lumière de Dieu, et ils recevaient le cierge allumé en signe de la nouvelle vie dans la lumière que Dieu lui-même avait allumée en eux. Ils le savaient : ils avaient obtenu le remède de l’immortalité qui, à présent, au moment de recevoir la sainte Communion, prenait pleinement forme. En elle, nous recevons le Corps du Seigneur ressuscité et nous sommes, nous aussi, attirés dans ce Corps, si bien que nous sommes déjà protégés en Celui qui a vaincu la mort et qui nous porte à travers la mort.

Au cours des siècles, les symboles sont devenus moins nombreux, mais l’évènement essentiel du Baptême est toutefois resté le même. Il n’est pas seulement un bain, encore moins un accueil un peu complexe dans une nouvelle association. Il est mort et résurrection, une renaissance à la vie nouvelle.

Oui, l’herbe médicinale contre la mort existe. Le Christ est l’arbre de la vie, rendu à nouveau accessible. Si nous nous conformons à Lui, alors nous sommes dans la vie. C’est pourquoi nous chanterons, en cette nuit de la Résurrection, de tout notre cœur l’alléluia, le cantique de la joie qui n’a pas besoin de paroles. C’est pourquoi Paul peut dire aux Philippiens : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie » (Ph 4, 4). La joie ne peut se commander. On peut seulement la donner. Le Seigneur ressuscité nous donne la joie : la vraie vie. Désormais, nous sommes pour toujours gardés dans l’amour de Celui à qui il a été donné tout pouvoir au ciel et sur la terre (cf. Mt 28, 18). Sûrs d’être exaucés, demandons donc, par la prière sur les offrandes que l’Église élève en cette nuit : Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple ; fais que le sacrifice inauguré dans le Mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Amen.

|