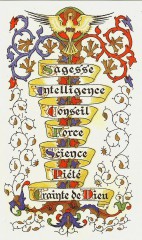

« Tu septiformis munere… »

Plus de sept siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe parle ainsi du Messie : “Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété ; et l’esprit de crainte du Seigneur le remplira” (Is. 11, 2-3).

Plus de sept siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe parle ainsi du Messie : “Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété ; et l’esprit de crainte du Seigneur le remplira” (Is. 11, 2-3).

Cette mystérieuse énumération ne s’applique pas seulement au Fils de Dieu incarné, elle propose à notre humanité une voie de sanctification, car nous sommes invités à recevoir les mêmes dons, à gravir les mêmes échelons spirituels pour progresser sur le Chemin, dans la Vérité, vers la Vie. Comme l’écrit Dom Prosper Guéranger dans son Année liturgique (qui a inspiré la substance de ce texte) : “L’humanité de Jésus est le type surnaturel de la nôtre, et ce que l’Esprit-Saint a opéré pour la sanctifier doit en proportion avoir lieu en nous”.

On vient de le lire, la première liste des dons de l’Esprit est descendante ; Isaïe décrit le Messie comme s’il le voyait d’en haut, commençant par la sagesse et terminant par la crainte. Or, le rédacteur inspiré du livre des Proverbes affirme que “la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse” (Prov. 9, 10), comme s’il contemplait les mêmes dons de l’Esprit d’en bas, depuis le sol de notre nature humaine, là où l’aventure spirituelle commence...

Posons le pied sur le premier échelon : la crainte de Dieu. Cette crainte n’est en rien de la peur ou de la défiance vis-à-vis de Dieu ; au contraire, elle exprime la situation initiale objective de la créature face au Créateur : la petitesse. Considérant l’infinité de Dieu, l’homme ne peut que reconnaître d’emblée sa propre insuffisance, ses carences, son péché. La vision du sommet d’une très haute montagne, l’infini des mathématiques ou le ciel étoilé peuvent donner une idée du rapport initial qui s’établit entre Dieu et celui qui le découvre. La vertu primordiale pour entamer et poursuivre jusqu’au bout le voyage spirituel est donc l’humilité. Lestée de son orgueil natif, l’homme peut entamer avec confiance son ascension, sûr que Jésus-Christ le précède tout au long du parcours, car s’il a pris notre condition humaine, c’est pour nous entraîner à sa suite. Il a reconnu le parcours, l’a balisé, équipé de relais...

Les mains nues, le cœur ouvert, l’homme peut à présent approfondir sa relation à Dieu par le moyen de la prière. Il peut s’adresser au Créateur en toute confiance et l’appeler “Père”. La piété unit l’âme au Père d’une façon filiale, familière, respectueuse. Le cœur qui prie est d’abord un cœur qui aime ; un cœur qui aime est disposé au pardon, à la patience, à l’endurance, à la joie. Un cœur qui prie est aussi un cœur qui partage, qui échange, qui donne et se donne. Il participe, dans la mesure qui lui est accordée, à l’échange d’amour trinitaire qui est l’amour même de Dieu, qui est Dieu.

Rendue à la simplicité grâce à la crainte, ouverte au dialogue grâce à la piété, l’âme peut à présent demander à Dieu le don de science : ce don l’aidera à distinguer le bien du mal, lui indiquera le bon chemin au milieu des carrefours de la vie, là où si souvent la voie du bien est discrète tandis que la voie du mal s’ouvre largement devant lui. Grâce au don de science, chacun saura ce qu’il doit rechercher et ce qu’il doit fuir ; la science de Dieu avertira l’homme égaré, l’éclairera sur les choix importants de sa vie, fera disparaître les doutes, écartera les erreurs, fera briller la vérité. S’il se fourvoie malgré tout sans le savoir, une lumière surnaturelle l’avertira des dangers et le dirigera vers la sortie de secours, rudement ou doucement, à la mesure de sa docilité.

Maintenant qu’elle se trouve enfin sur le bon chemin, munie des viatiques de l’humilité, de la piété de la science, l’âme pèlerine peut recevoir le don de force. Elle peut accueillir de Dieu l’énergie physique et spirituelle nécessaire au bon progrès du voyage dans la voie qu’Il vient de montrer. Les obstacles seront nombreux, les combats seront rudes ; l’âme devra lutter contre elle-même, contre ses propres défaillances, ses passions désordonnées, ses lacunes. Elle devra aussi lutter contre l’esprit du monde, la tyrannie des modes, la pression du temps présent. Un autre adversaire ne manquera pas, tôt ou tard, de faire obstacle à celui qui chemine : Satan et ses anges, experts en fausses lumières, chausse-trapes et perfidies souriantes. Le don de force permettra de surmonter ces épreuves (voire la persécution) dans le calme et avec une assurance indémontable. Et par les mérites de la Passion du Christ, les blessures de la vie, aussitôt guéries, pourront produire des fruits inattendus et merveilleux.

Dans le feu de l’épreuve, la force ne peut être laissée à elle-même ; le don de conseil doit lui être adjoint, car il permet de débusquer l’une des tentations les plus efficaces contre l’âme qui progresse vers Dieu : entre deux biens distinguer le meilleur. L’Adversaire du genre humain a montré son habileté à égarer le juste en l’entraînant dans les culs-de-sac spirituels : sectarisme, pharisianisme, jugements hâtifs, pureté hautaine, goût morbide de la mortification, destruction de l’équilibre du corps, de l’âme et de l’esprit, etc. Tout ceci pour les motifs apparemment les meilleurs. Grâce au don de conseil, les vertus peuvent s’harmoniser, s’ajuster à Dieu, et ne pas dégénérer en défauts, car selon l’adage : le mieux est souvent l’ennemi du bien. Le don de conseil nous prémunit contre les soi-disant bonnes résolutions qui ne viennent pas de Dieu, mais de nous-même... N’a-t-il pas dit : “Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies” (Is. 55, 8). Tous les conseillers spirituels devraient supplier l’Esprit-Saint de leur accorder ce don.

Avec le sixième don de l’Esprit, nous dépassons le domaine de l’action pure (sans l’exclure formellement) pour entrer dans une voie supérieure. Depuis cet avant-dernier échelon nous pouvons déjà jouir d’un avant-goût de la félicité que Dieu réserve aux siens dans l’autre vie. Certes, les délices n’ont pas manqué à celui qui cheminait vers Lui : l’émerveillement devant la grandeur divine (crainte), la joie pure au sein du colloque intime (la piété), la paix dans le cœur de celui qui a choisi la voie du bien (don de science), la douceur ineffable qui s’épanouit dans la force spirituelle, la liberté souveraine qui brise les dernières chaînes (conseil)... L’Esprit réserve le don d’intelligence à celui qui a persévéré dans l’ascension : sa vue se déploie sur des paysages nouveaux, il voit plus loin, plus net, plus juste dans sa propre vie et dans celle de ses frères ; il peut lire dans les âmes, dans les cœurs, dans l’Ecriture, il peut – davantage et mieux que durant les étapes précédentes – faire profiter les autres des lumières spirituelles reçues. Sa relation à Dieu est devenue plus intime ; il commence à partager la table du Seigneur, selon ce que le Maître lui donne. Tout est renouvelé, tout est régénéré par une vision intérieure des êtres, des choses et des événements. Il reçoit des paroles intérieures, des visions ou des charismes inattendus, toujours utiles pour le bien de tous. Car celui qui reçoit, ne reçoit pas seulement pour lui-même, mais pour le bien de tous.

Si l’intelligence est illumination, la sagesse est union. Cette union avec le souverain bien est le but et l’origine de notre être, car bien avant notre naissance dans le temps, nous avons tous été aimés et désirés par Dieu de toute éternité. Chacune de nos vies se déploie comme un livre en trois tomes : la vie dans la pensée de Dieu, la vie dans la chair, la vie dans le ciel. Dans la pensée de Dieu, nous étions déjà dans le Christ, Parole éternelle du Père, “par qui tout fut créé” ; dans la vie terrestre, nous cheminons avec l’Esprit qui nous défend et nous console ; dans la vie céleste, nous sommes ressuscités avec le Christ, corps et âme glorieux. La sagesse nous fait participer dès ici-bas à la royauté de Dieu, elle nous conforme à la figure de Jésus-Christ, l’Homme-Dieu. Loin d’être l’apanage de la Vierge Marie, Siège de la Sagesse, ce don sublime est accessible à tous, ainsi que l’écrit saint Jacques : “Si la sagesse fait défaut à l’un de vous, qu’il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproches : elle lui sera donnée. Mais qu’il demande avec foi, sans éprouver le moindre doute” (Jc 1, 5-6).

Demandons et nous recevrons “une bonne mesure, tassée, secouée, débordante”... (Lc 6, 38).

Le meilleur est à venir.

Pierre René Mélon

Dans la prière qu’il nous enseigne, Notre-Seigneur nous apprend à demander au Père de nous donner notre pain « pour notre substance aujourd’hui » (Mt), ou « pour notre substance au jour le jour » (Lc). Telle est la plus proche transposition que l’on peut faire, en français, du texte grec de nos évangélistes.

Dans la prière qu’il nous enseigne, Notre-Seigneur nous apprend à demander au Père de nous donner notre pain « pour notre substance aujourd’hui » (Mt), ou « pour notre substance au jour le jour » (Lc). Telle est la plus proche transposition que l’on peut faire, en français, du texte grec de nos évangélistes.

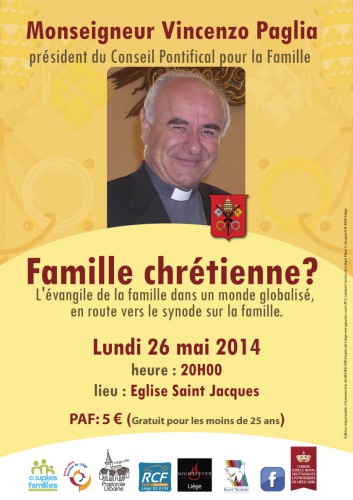

Le 26 mai dernier, à l’église Saint-Jacques à Liège, Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille a donné une conférence et répondu à plusieurs questions concernant le prochain Synode des évêques sur la pastorale du mariage et la situation de la famille dans la société actuelle. C’est Mgr Jean-Pierre Delville qui a accueilli le prélat devant un parterre d'invités et une très nombreuse assistance. La soirée s’est terminée par le chant du Regina Caeli, repris en choeur par toute l’assemblée. Le texte de la conférence de Mgr Paglia se trouve sur le site web de l’évêché de Liège. Extraits :

Le 26 mai dernier, à l’église Saint-Jacques à Liège, Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille a donné une conférence et répondu à plusieurs questions concernant le prochain Synode des évêques sur la pastorale du mariage et la situation de la famille dans la société actuelle. C’est Mgr Jean-Pierre Delville qui a accueilli le prélat devant un parterre d'invités et une très nombreuse assistance. La soirée s’est terminée par le chant du Regina Caeli, repris en choeur par toute l’assemblée. Le texte de la conférence de Mgr Paglia se trouve sur le site web de l’évêché de Liège. Extraits :

1994-2014 : on commémore, ces mois-ci, le vingtième anniversaire de la tragédie rwandaise de 1994. Sans que la communauté internationale veuille ou puisse faire grand’chose, on a compté alors près huit cent mille morts, dans une guerre civile tournant au génocide déclenché en avril de cette année-là par le pouvoir hutu, mais finalement gagnée trois mois plus tard par les Tutsis du front patriotique de Paul Kagame. Vingt ans après, les choses en sont toujours là : l’ordre règne à Kigali, sans qu’on puisse présumer d’une « revanche » possible. Mais nous sommes ici dans une séquence de l’histoire longue.

1994-2014 : on commémore, ces mois-ci, le vingtième anniversaire de la tragédie rwandaise de 1994. Sans que la communauté internationale veuille ou puisse faire grand’chose, on a compté alors près huit cent mille morts, dans une guerre civile tournant au génocide déclenché en avril de cette année-là par le pouvoir hutu, mais finalement gagnée trois mois plus tard par les Tutsis du front patriotique de Paul Kagame. Vingt ans après, les choses en sont toujours là : l’ordre règne à Kigali, sans qu’on puisse présumer d’une « revanche » possible. Mais nous sommes ici dans une séquence de l’histoire longue.

De Thibaud Collin (photo), sur le site web du bimensuel "L’Homme Nouveau ", le 10 avril 2014, sous le titre « la méta-tentation de la miséricorde » :

De Thibaud Collin (photo), sur le site web du bimensuel "L’Homme Nouveau ", le 10 avril 2014, sous le titre « la méta-tentation de la miséricorde » : la messe et la procession dans les rues de la ville jusqu'à la cathédrale, plus de quatre cents Liégeois (photo) se sont encore retrouvés avec leur Evêque le samedi 21 juin à 18h à l’église du Saint-Sacrement pour la célébration de la Fête-Dieu selon la forme extraordinaire du rite romain : une messe priante où au chant des fidèles répondait celui de l’Ensemble « Praeludium » (issu du Chœur universitaire de Liège) et des Voix féminines du Chœur grégorien de Paris. On retiendra, en particulier une superbe interprétation, souple et déliée, du « Lauda Sion » dont la monodie était entrelacée tantôt par le déchant, tantôt par l’ison tenu en sourdine. Une mention toute spéciale revient aussi à la belle illustration des antiennes de l’office primitif de cette solennité ainsi qu’au florilège de polyphonies sacrées offert par les universitaires liégeois.

la messe et la procession dans les rues de la ville jusqu'à la cathédrale, plus de quatre cents Liégeois (photo) se sont encore retrouvés avec leur Evêque le samedi 21 juin à 18h à l’église du Saint-Sacrement pour la célébration de la Fête-Dieu selon la forme extraordinaire du rite romain : une messe priante où au chant des fidèles répondait celui de l’Ensemble « Praeludium » (issu du Chœur universitaire de Liège) et des Voix féminines du Chœur grégorien de Paris. On retiendra, en particulier une superbe interprétation, souple et déliée, du « Lauda Sion » dont la monodie était entrelacée tantôt par le déchant, tantôt par l’ison tenu en sourdine. Une mention toute spéciale revient aussi à la belle illustration des antiennes de l’office primitif de cette solennité ainsi qu’au florilège de polyphonies sacrées offert par les universitaires liégeois. Dans le transept de l'église, une exposition de gravures anciennes, pièces d’orfévrerie et ornements liturgiques appartenant pour la plupart au Trésor de la Cathédrale de Liège illustrait le thème « Liège et la Fête-Dieu » : on a pu la visiter durant tout le week-end.

Dans le transept de l'église, une exposition de gravures anciennes, pièces d’orfévrerie et ornements liturgiques appartenant pour la plupart au Trésor de la Cathédrale de Liège illustrait le thème « Liège et la Fête-Dieu » : on a pu la visiter durant tout le week-end.

C’est une joie toute particulière qui marque notre célébration, puisque nous fêtons aujourd’hui trois anniversaires ! Le premier, c’est le vôtre, puisque l’an dernier, à la même date, vous m’aviez invité à célébrer ici la Fête-Dieu, alors je n’étais pas encore ordonné évêque. Le second anniversaire est plus important : nous célébrons cette année les 750 ans de l’universalisation de la Fête-Dieu, par le pape Urbain IV en 1264 ! Ce sont donc les 750 ans de la bulleTransiturus, qu’il écrivit à cette occasion, et de la lettre Scimus, o filia, adressée à Ève, recluse à S.-Martin à Liège, qui accompagnait un exemplaire de la bulle; dans ce mot personnel d’accompagnement, le pape écrit ceci : « Nous savons, ô Fille, que votre âme a désiré d’un grand désir qu’une fête solennelle du très saint Corps de notre Seigneur Jésus-Christ soit instituée dans l’Église de Dieu […]. Réjouissez-vous aussi parce que le Dieu tout-puissant vous a accordé le désir de votre cœur et que la plénitude de la grâce céleste ne vous a point frustrée de la volonté que vos lèvres avaient exprimée ! » Le pape souligne la dimension de désir qu’avait Eve d’une telle fête. Il décrit dans la bulle Transiturus comment le sacrement du Corps et du Sang du Christ nous fait passer du désert de la mort vers la force de la vie. Je cite : « Ô digne mémorial, dans lequel nous nous rappelons la mort de notre mort et la destruction de notre destruction ! » Le pape continue à montrer la force de vie de l’eucharistie en comparant Adam et le Christ: « L’homme (Adam) était tombé par la nourriture de l’arbre empoisonné, l’homme (par le nouvel Adam) a été relevé par la nourriture de l’arbre de vie. Là (chez Adam) était suspendu l’appât de la mort, ici (avec Jésus) est suspendu l’aliment de la vie. Le repas de l’un causa la blessure, le goût de l’autre apporta le salut. Le goût a blessé et le goût a guéri ».

C’est une joie toute particulière qui marque notre célébration, puisque nous fêtons aujourd’hui trois anniversaires ! Le premier, c’est le vôtre, puisque l’an dernier, à la même date, vous m’aviez invité à célébrer ici la Fête-Dieu, alors je n’étais pas encore ordonné évêque. Le second anniversaire est plus important : nous célébrons cette année les 750 ans de l’universalisation de la Fête-Dieu, par le pape Urbain IV en 1264 ! Ce sont donc les 750 ans de la bulleTransiturus, qu’il écrivit à cette occasion, et de la lettre Scimus, o filia, adressée à Ève, recluse à S.-Martin à Liège, qui accompagnait un exemplaire de la bulle; dans ce mot personnel d’accompagnement, le pape écrit ceci : « Nous savons, ô Fille, que votre âme a désiré d’un grand désir qu’une fête solennelle du très saint Corps de notre Seigneur Jésus-Christ soit instituée dans l’Église de Dieu […]. Réjouissez-vous aussi parce que le Dieu tout-puissant vous a accordé le désir de votre cœur et que la plénitude de la grâce céleste ne vous a point frustrée de la volonté que vos lèvres avaient exprimée ! » Le pape souligne la dimension de désir qu’avait Eve d’une telle fête. Il décrit dans la bulle Transiturus comment le sacrement du Corps et du Sang du Christ nous fait passer du désert de la mort vers la force de la vie. Je cite : « Ô digne mémorial, dans lequel nous nous rappelons la mort de notre mort et la destruction de notre destruction ! » Le pape continue à montrer la force de vie de l’eucharistie en comparant Adam et le Christ: « L’homme (Adam) était tombé par la nourriture de l’arbre empoisonné, l’homme (par le nouvel Adam) a été relevé par la nourriture de l’arbre de vie. Là (chez Adam) était suspendu l’appât de la mort, ici (avec Jésus) est suspendu l’aliment de la vie. Le repas de l’un causa la blessure, le goût de l’autre apporta le salut. Le goût a blessé et le goût a guéri ».

6 février 2014 : La réflexion reproduite ci-dessous était destinée à « La Libre Belgique » (qui n’y a pas donné suite) au plus fort des débats citoyens suscités « in extremis » contre l’odieuse proposition de loi belge d’extension de l’euthanasie aux mineurs d’âge. L’auteur de ce billet, Louis-Léon Christians (photo), est docteur en droit et docteur en droit canonique. Professeur à la faculté de théologie de l’université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), il dirige la chaire de droit des religions. L’auteur s’exprime ici à titre personnel

6 février 2014 : La réflexion reproduite ci-dessous était destinée à « La Libre Belgique » (qui n’y a pas donné suite) au plus fort des débats citoyens suscités « in extremis » contre l’odieuse proposition de loi belge d’extension de l’euthanasie aux mineurs d’âge. L’auteur de ce billet, Louis-Léon Christians (photo), est docteur en droit et docteur en droit canonique. Professeur à la faculté de théologie de l’université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), il dirige la chaire de droit des religions. L’auteur s’exprime ici à titre personnel