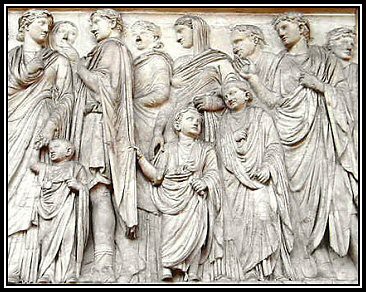

Comment vivaient les familles chrétiennes

dans l’ambiance païenne des premiers siècles ?

« Les défis de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation » est le défi lancé par le pape François en convoquant un synode extraordinaire des évêques pour octobre 2014. Il va de soi que la famille est un milieu-clé pour la transmission de la foi. Elle l’était déjà au commencement du christianisme. C’est pourquoi il n’est pas inutile de jeter un coup d’œil en arrière pour voir comment vivaient les familles chrétiennes dans l’ambiance païenne des premiers siècles.

« Les défis de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation » est le défi lancé par le pape François en convoquant un synode extraordinaire des évêques pour octobre 2014. Il va de soi que la famille est un milieu-clé pour la transmission de la foi. Elle l’était déjà au commencement du christianisme. C’est pourquoi il n’est pas inutile de jeter un coup d’œil en arrière pour voir comment vivaient les familles chrétiennes dans l’ambiance païenne des premiers siècles.

Il est évident qu’entre l’empire romain et l’époque actuelle il y a beaucoup de différences dans la façon de concevoir la famille. Mais il y a aussi de curieuses similitudes dans le contexte où évoluaient les familles chrétiennes. A l’époque, comme de nos jours — du moins en Europe — les chrétiens constituaient une minorité. Et bien qu’ils fréquentaient les mêmes milieux que les païens, les chrétiens agissaient conformément à d’autres critères dans le cadre familial.

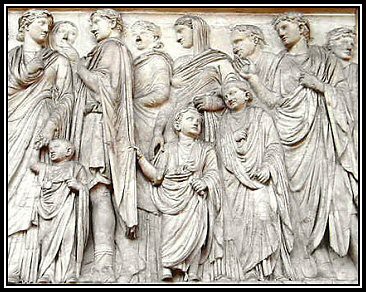

La famille à Rome

D’un point de vue démographique, l’empire romain avait un taux de natalité insuffisant, qui n’assurait pas le remplacement de la population, comme c’est le cas en Europe actuellement. Pour contrecarrer un taux de mortalité élevé et les effets des épidémies, il fallait un niveau élevé de natalité, qui n’a jamais été atteint. C’est pourquoi, pour que l’empire ne se dépeuple pas, il a fallu ouvrir les portes à un flux important de colons barbares (les immigrants d’alors).

L’avortement, ainsi que l’infanticide, étaient des réalités normales et acceptées comme moyen de contrôle des naissances. Le mariage jouissait de peu d’estime. Dans la classe sociale supérieure, nombreux étaient ceux qui évitaient de s’engager et préféraient rester célibataires, à tel point que l’empereur Auguste (63 av. J.C. - 14 ap. J.C.) a sanctionné par des amendes les couples sans enfants et les hommes célibataires de plus de 25 ans.

À l’époque de Cicéron, le divorce par consentement mutuel ou par décision de l’un des conjoints était une chose absolument courante. Jérôme Carcopino, dans La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire romain compare la situation du mariage et de la femme de niveau social élevé aux temps héroïques de la république avec ce qui se passait à l’apogée de l’empire au premier siècle : « A l’époque, la femme était soumise à la stricte autorité de son maître et seigneur ; maintenant, elle est son égale, elle entre en concurrence avec lui ou le domine. Avant, elle vivait sous le régime légal de biens communs ; de nos jours, elle vit quasi exclusivement sous le régime d’une complète séparation des biens. Avant, elle était fière de sa fécondité, maintenant, elle la rejette. Elle était fidèle ; maintenant, elle est volage et dépravée. Les divorces étaient rares ; maintenant, ils sont si fréquents que, selon Martial, ils sont devenus le meilleur moyen de pratiquer l’adultère légal ».

Les chrétiens et leurs coutumes

Dans ce climat généralisé, il eût été facile que les couples chrétiens se plient à ces coutumes ou que, dans les couples mixtes (avec un conjoint païen), la partie chrétienne soit entraînée vers des conduites incompatibles avec la foi. Mais ce fut tout le contraire qui arriva. Parmi les chrétiens, la famille acquit une valeur d’« église domestique » qui revalorisait le statut du mariage et la procréation.

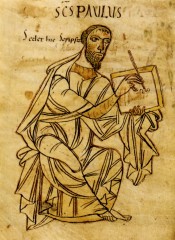

Saint Paul décrit les coutumes de l’époque en affirmant la primauté de l’homme dans le foyer : « Que les femmes soient soumises à leurs maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l’Église, son corps, dont il est le Sauveur ». Mais il dédie une bonne partie de son enseignement à exhorter les hommes à aimer leur femme et à ce que chacun accomplisse son devoir mutuel, sans exiger plus de l’un que de l’autre. « Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle … C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même » (Ep 5, 22).

Les chrétiens exigeaient la fidélité matrimoniale tant des hommes que des femmes, et insistaient aussi bien sur les obligations de l’époux vis-à-vis de l’épouse que sur les obligations inverses.

Une foi qui attira les femmes

La symétrie de la relation entre mari et femme enseignée par saint Paul constituait une nouveauté absolue par rapport à la culture païenne. Le christianisme reconnaissait la même dignité à la femme et à l’homme, comme enfants de Dieu, avec le même destin surnaturel. En outre, la morale chrétienne, en rejetant l’infidélité conjugale, la polygamie, le divorce, l’avortement et l’infanticide … a contribué à élever le statut de la femme et même à préserver sa santé.

C’était aussi nouveau qu’attrayant. « L’Évangile apporte un air plus pur, un idéal, aussi bien aux femmes sans éducation qu’à celles de la noblesse », écrit l’historien Adalbert Hamman dans La vie quotidienne des premiers chrétiens. « Patriciennes et plébéiennes, esclaves et riches matrones, jeunes filles ou prostituées repenties, en Orient comme à Rome ou à Lyon, s’engagent dans les communautés. Les femmes fortunées entretiennent les communautés avec leurs richesses ».

De même, Rodney Stark, professeur de sociologie et de religion comparée à l’Université de Washington, dans son livre L’expansion du christianisme, montre que « le christianisme s’avérait extraordinairement attirant pour les femmes païennes, car dans la sous-culture chrétienne, la femme jouissait d’un statut bien supérieur à celui octroyé dans le monde gréco-romain en général ».

Couples mixtes, chrétien-païen

Les sources anciennes et les historiens modernes s’accordent sur le fait que les conversions au christianisme étaient dans une large mesure le fait des femmes. Stark, en bon sociologue, distingue les convertis primaires, qui adhèrent à l’Eglise de manière active après s’être fait une opinion positive de la foi, et les convertis secondaires qui embrassent la foi à partir de liens personnels avec un converti primaire.

Ainsi, l’historien britannique Henry Chadwick signale dans The Early Church, qu’« en première instance, (le christianisme) pénétrait souvent dans les classes supérieures de la société au travers des épouses », alors que leurs maris furent souvent des convertis secondaires. Bien qu’il arrivât aussi, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, que lorsque le père de famille devenait chrétien, tous les membres de la famille, y compris les domestiques, se convertissaient aussi.

Dans les communautés chrétiennes, il y avait un excès de femmes nubiles, alors que chez les païens il y avait un manque relatif de femmes dû aux avortements et à l’infanticide de filles. D’où le fait que le mariage mixte, surtout d’une femme chrétienne avec un mari païen, fût une situation fréquente au cours des premiers siècles et dans toutes les classes sociales. Tant Pierre que Paul l’ont admis et y virent une manière pour que les maris « soient conquis par le comportement de leur femme sans nécessité de mots » (1 P 3, 1).

La présence de la femme

La situation de la femme parmi les premiers chrétiens a aussi un rapport avec la fonction de la femme dans l’Église actuelle. A l’époque, comme aujourd’hui, dans les communautés chrétiennes, il y avait plus de femmes que d’hommes, et souvent les femmes ont précédé leurs maris dans l’incorporation à l’Église. Les auteurs débattent sur les postes de direction occupés par les femmes dans les communautés chrétiennes, mais il est clair qu’elles n’ont ni reçu le sacerdoce, ni fait partie de la hiérarchie. Cependant, leur apport fut décisif pour répandre la foi.

De nos jours, tout le monde s’accorde à dire — en commençant par le pape François — que l’Église doit compter davantage sur la participation des femmes. Mais cela se focalise souvent sur des questions comme le sacerdoce des femmes ou leur intégration dans des organismes ecclésiastiques. Il est vrai que la présence de femmes dans les structures ecclésiastiques enrichit les perspectives et apporte de nouvelles énergies. Mais ce n’est pas non plus le facteur décisif pour la nouvelle évangélisation. Il suffit de voir ces confessions protestantes pleines de femmes pasteurs et de temples vides.

Le terrain de la nouvelle évangélisation est la société. Et c’est là, dans le monde du travail, de la communication, de la mode, de la politique, de l’enseignement, de la famille… que la contribution des femmes chrétiennes est irremplaçable. De nos jours, l’influence de la femme peut aller plus loin que dans le monde romain, précisément parce qu’elle est présente dans tous les secteurs, au même titre que l’homme.

Mais, à la différence de la situation des premiers siècles, les couples chrétiens d’aujourd’hui ont besoin de réinventer un modèle de foyer dans lequel le mari et la femme peuvent concilier travail et famille, en cherchant dans chaque cas la formule la plus adéquate pour assumer les responsabilités professionnelles et domestiques. Leur fécondité dépendra en bonne partie de la façon de relever ce défi.

Familles fécondes

Dans le monde gréco-romain, les familles chrétiennes eurent un taux de fécondité supérieur à celui des païens, tant par le rejet de l’avortement et de l’infanticide que par la conception du mariage elle-même. Aujourd’hui aussi, l’expansion du christianisme dépend de la fécondité des familles chrétiennes. Et si le remplacement des générations exige un taux de natalité d’au moins 2,1 enfants par femme — alors que la moyenne européenne est de 1,6 —, la croissance du christianisme requerra plus que la relève générationnelle.

Aujourd’hui, du total de catholiques, 350 millions vivent en Europe et en Amérique du Nord, alors que 750 millions sont en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Et la croissance démographique est la principale cause de l’augmentation des catholiques. Ce n’est pas un hasard que l’Église grandisse de manière vigoureuse en Afrique et en Asie où l’augmentation des catholiques dépasse la croissance démographique. Par contre, en Amérique latine, la proportion de catholiques par rapport à la population totale a baissé. Aux États-Unis, elle a augmenté, en bonne partie grâce à l’immigration, et en Europe, le déclin religieux a suivi le déclin démographique.

Dans ces conditions, l’attitude la plus contre-indiquée pour l’expansion du catholicisme serait de justifier la mentalité contraceptive qui prédomine dans la société et qui touche aussi les couples catholiques. À l’époque de la publication de Humanae Vitae, l’Église catholique fut accusée d’ignorer le problème de la surpopulation. Mais aujourd’hui, « l’hiver démographique » instauré dans les régions où la contraception et l’avortement sont les plus étendus — avec ses conséquences sur le vieillissement de la population, la menace pour les pensions, le manque de travailleurs — révèle que la doctrine catholique favorise aussi le dynamisme démographique dont on a grand besoin.

Ce tournant démographique du catholicisme du nord au sud implique aussi un changement de perspectives et de priorités. Les chrétiens du sud — tant catholiques que protestants — sont beaucoup plus traditionnels concernant les thèmes comme la famille, l’homosexualité ou l’avortement, et peuvent prétendre en leur faveur que cette attitude fait ses preuves. Ainsi — indépendamment du problème de la vérité — cela n’aurait pas de sens pratique d’adapter la doctrine et la pastorale aux fragilités du nord, où, plus qu’ailleurs, on a besoin d’un traitement de choc.

Certains diront que, dans le monde occidental, les femmes catholiques ne se distinguent pas beaucoup des autres quant à l’utilisation des moyens de contraception. Mis à part le fait qu’entre les catholiques pratiquantes il y a bien une différence, la nouvelle évangélisation exigerait que l’Église explique mieux sa doctrine et fasse connaître ces méthodes si méconnues de régulation naturelle des naissances, alternative à la contraception chimique qui a toujours des effets secondaires sur la santé des femmes.

Réseaux ouverts

La nécessité de réaffirmer l’identité catholique pour une nouvelle évangélisation ne signifie pas que les familles chrétiennes doivent évoluer dans des cercles fermés, avec une mentalité défensive par peur de perdre leur identité. Au contraire. Si l’expérience des premiers chrétiens nous enseigne quelque chose, c’est bien le fait qu’ils ont su maintenir des réseaux ouverts dans la vie sociale, et que cela fut la clé de leur expansion.

Comme l’écrit Stark : « La base pour les mouvements gagnants de conversion est la croissance grâce aux réseaux sociaux, au moyen d’une structure de liens interpersonnels directs et intimes. La majorité des nouveaux mouvements religieux échouent, car rapidement ils se transforment en réseaux fermés ou semi-fermés. C’est-à-dire qu’ils ne continuent pas à créer et favoriser des liens interpersonnels avec ceux qui sont étrangers à leur foi, perdant ainsi leur capacité à grandir ». En revanche, ce que nous savons des premiers chrétiens est qu’ils se sont établis comme réseaux ouverts, en incorporant les nouveaux convertis grâce aux mariages mixtes et en participant à la vie sociale au coude à coude avec les autres citoyens, dans tout ce qui n’était pas incompatible avec leur foi.

Mais, pour en attirer d’autres, il faut d’abord être convaincu d’avoir ce qu’il y a de mieux. C’est pourquoi la nouvelle évangélisation commence par réaffirmer l’identité des catholiques pour qu’ils soient le levain dans la masse, et pas une particule de masse en plus.

Ignacio Aréchaga (traduction Carine Therer)

Avec l’aimable autorisation de didoc.be

« La Belgique compte cette année à peine quatorze nouveaux prêtres dont la moitié sont d'origine étrangère, selon un tour d'horizon réalisé par l'Agence Belga. L'évêché de Namur remporte la palme avec 7 ordinations suivi par l'archidiocèse de Malines-Bruxelles qui en totalise six. L'évêché de Gand ferme la marche avec une seule ordination. Aucune n'aura lieu dans les évêchés de Bruges, Hasselt, Anvers, Liège et Tournai. A Namur, trois des nouveaux prêtres sont Belges tandis que les autres viennent du Paraguay, du Brésil, d'Italie et du Bénin et cinq d'entre eux appartiennent, en outre, aux nouveaux mouvements religieux comme le Chemin Néocatéchuménal et la Fraternité de Tibériade.

« La Belgique compte cette année à peine quatorze nouveaux prêtres dont la moitié sont d'origine étrangère, selon un tour d'horizon réalisé par l'Agence Belga. L'évêché de Namur remporte la palme avec 7 ordinations suivi par l'archidiocèse de Malines-Bruxelles qui en totalise six. L'évêché de Gand ferme la marche avec une seule ordination. Aucune n'aura lieu dans les évêchés de Bruges, Hasselt, Anvers, Liège et Tournai. A Namur, trois des nouveaux prêtres sont Belges tandis que les autres viennent du Paraguay, du Brésil, d'Italie et du Bénin et cinq d'entre eux appartiennent, en outre, aux nouveaux mouvements religieux comme le Chemin Néocatéchuménal et la Fraternité de Tibériade.

Que l

Que l

Le dimanche 13 juillet dernier, le quotidien laïc italien « la Repubblica » a publié un nouvel entretien (1) accordé par le pape François à son fondateur et ancien directeur, Eugenio Scalfari. On y peut lire notamment ce dialogue, dont nous reproduisons la traduction littérale (y compris la ponctuation, les guillemets ou leur absence) :

Le dimanche 13 juillet dernier, le quotidien laïc italien « la Repubblica » a publié un nouvel entretien (1) accordé par le pape François à son fondateur et ancien directeur, Eugenio Scalfari. On y peut lire notamment ce dialogue, dont nous reproduisons la traduction littérale (y compris la ponctuation, les guillemets ou leur absence) : et si -selon l’adage- le prêtre devient un autre Christ, par le sacrement qui l’ordonne à son Seigneur, il doit lui être « configuré en tout ». Ceci expliquerait que le prêtre ne puisse être une femme et demeure célibataire. C’est aussi pourquoi le clergé marié des églises orientales a un aspect théologiquement inabouti . L’auteur de cette remarque est, sauf erreur, Benoît XVI qui, parlant de l’Eglise grecque, considère avec peu de faveur le développement historique d’un tel clergé « de seconde zone » (l’expression est de lui) . C’est dans le même sens d’un approfondissement doctrinal que le cardinal Alfons Stickler, très apprécié par l’ancien pape, conclut son étude « Le célibat des clercs, Histoire de son évolution et fondements théologiques » (texte traduit de l’allemand, publié aux Editions Pierre Téqui, Paris, 1998) et c’est également ce que pense le cardinal Mauro Piacenza, préfet de la congrégation du clergé sous le règne de Benoît XVI. Citant ce grand pape théologien lors d’un colloque organisé à Ars du 26 au 28 janvier 2011, il avait mis en lumière, à cet égard, la dimension eucharistique d’un célibat sacerdotal intimement lié à l’acte d’oblation totale de soi que fait l’ordinand, à l’image de Jésus, Souverain Prêtre :

et si -selon l’adage- le prêtre devient un autre Christ, par le sacrement qui l’ordonne à son Seigneur, il doit lui être « configuré en tout ». Ceci expliquerait que le prêtre ne puisse être une femme et demeure célibataire. C’est aussi pourquoi le clergé marié des églises orientales a un aspect théologiquement inabouti . L’auteur de cette remarque est, sauf erreur, Benoît XVI qui, parlant de l’Eglise grecque, considère avec peu de faveur le développement historique d’un tel clergé « de seconde zone » (l’expression est de lui) . C’est dans le même sens d’un approfondissement doctrinal que le cardinal Alfons Stickler, très apprécié par l’ancien pape, conclut son étude « Le célibat des clercs, Histoire de son évolution et fondements théologiques » (texte traduit de l’allemand, publié aux Editions Pierre Téqui, Paris, 1998) et c’est également ce que pense le cardinal Mauro Piacenza, préfet de la congrégation du clergé sous le règne de Benoît XVI. Citant ce grand pape théologien lors d’un colloque organisé à Ars du 26 au 28 janvier 2011, il avait mis en lumière, à cet égard, la dimension eucharistique d’un célibat sacerdotal intimement lié à l’acte d’oblation totale de soi que fait l’ordinand, à l’image de Jésus, Souverain Prêtre :

Explication de certaines phrases de l’épître aux Romains, 63 [71] ) :

Explication de certaines phrases de l’épître aux Romains, 63 [71] ) :

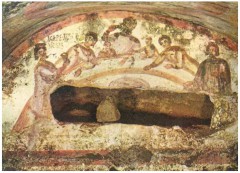

Accusés par leurs détracteurs de pratiquer des orgies au cours des assemblées dominicales, les chrétiens du IIe siècle trouvent en Justin un défenseur de qualité. Né en Samarie vers l’an 100, ce chercheur de vérité passera de nombreuses années à fréquenter, avec des fortunes diverses, les écoles de philosophie fondées par les maîtres anciens (Socrate, Platon, Pythagore, Sénèque, Epictète...). C’est par le biais du platonisme qu’il rencontre l’évidence de la révélation chrétienne, acceptant que le Beau et le Bien ne peuvent être contemplés que si Dieu lui-même se révèle à l’homme.

Accusés par leurs détracteurs de pratiquer des orgies au cours des assemblées dominicales, les chrétiens du IIe siècle trouvent en Justin un défenseur de qualité. Né en Samarie vers l’an 100, ce chercheur de vérité passera de nombreuses années à fréquenter, avec des fortunes diverses, les écoles de philosophie fondées par les maîtres anciens (Socrate, Platon, Pythagore, Sénèque, Epictète...). C’est par le biais du platonisme qu’il rencontre l’évidence de la révélation chrétienne, acceptant que le Beau et le Bien ne peuvent être contemplés que si Dieu lui-même se révèle à l’homme. consacrons à Dieu. Si nous omettions ce point dans notre exposition, nous paraîtrions être en faute.

consacrons à Dieu. Si nous omettions ce point dans notre exposition, nous paraîtrions être en faute.

fondamentale en est que, concernant l’essence des sacrements et ce qui est décisif dans la constitution de l’Église, ni les papes, ni les conciles œcuméniques ne se croient autorisés à modifier la volonté du Christ. Et l’Église juge que l’ordination sacerdotale des femmes changerait un point essentiel de sa propre constitution et du sacrement de l’ordre. C’est pourquoi Jean-Paul II jugea nécessaire de confirmer cette doctrine — fondée sur la Tradition constante et universelle de l’Eglise — et de déclarer qu’elle doit être définitivement tenue par tous les fidèles (Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l’admission des femmes au sacerdoce ministériel [15 octobre 1976] ; Jean Paul II, Lettre apostolique «Ordinatio sacerdotalis» [22 mai 1994]). Un catholique a foi dans l’assistance prêtée par l’Esprit-Saint à l’Eglise. Il se fie donc davantage à la Parole Dieu transmise par l’Eglise qu’à une majorité de l’opinion publique qui pourrait s’exprimer en sens opposé.

fondamentale en est que, concernant l’essence des sacrements et ce qui est décisif dans la constitution de l’Église, ni les papes, ni les conciles œcuméniques ne se croient autorisés à modifier la volonté du Christ. Et l’Église juge que l’ordination sacerdotale des femmes changerait un point essentiel de sa propre constitution et du sacrement de l’ordre. C’est pourquoi Jean-Paul II jugea nécessaire de confirmer cette doctrine — fondée sur la Tradition constante et universelle de l’Eglise — et de déclarer qu’elle doit être définitivement tenue par tous les fidèles (Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l’admission des femmes au sacerdoce ministériel [15 octobre 1976] ; Jean Paul II, Lettre apostolique «Ordinatio sacerdotalis» [22 mai 1994]). Un catholique a foi dans l’assistance prêtée par l’Esprit-Saint à l’Eglise. Il se fie donc davantage à la Parole Dieu transmise par l’Eglise qu’à une majorité de l’opinion publique qui pourrait s’exprimer en sens opposé.

« Les défis de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation » est le défi lancé par le pape François en convoquant un synode extraordinaire des évêques pour octobre 2014. Il va de soi que la famille est un milieu-clé pour la transmission de la foi. Elle l’était déjà au commencement du christianisme. C’est pourquoi il n’est pas inutile de jeter un coup d’œil en arrière pour voir comment vivaient les familles chrétiennes dans l’ambiance païenne des premiers siècles.

« Les défis de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation » est le défi lancé par le pape François en convoquant un synode extraordinaire des évêques pour octobre 2014. Il va de soi que la famille est un milieu-clé pour la transmission de la foi. Elle l’était déjà au commencement du christianisme. C’est pourquoi il n’est pas inutile de jeter un coup d’œil en arrière pour voir comment vivaient les familles chrétiennes dans l’ambiance païenne des premiers siècles.