BENOÎT XVI

UNE PENSEE THEOLOGIQUE POUR NOTRE TEMPS

par l'abbé Eric Iborra

enseignant au collège des Bernardins et vicaire à l'église Saint-Eugène (Paris)

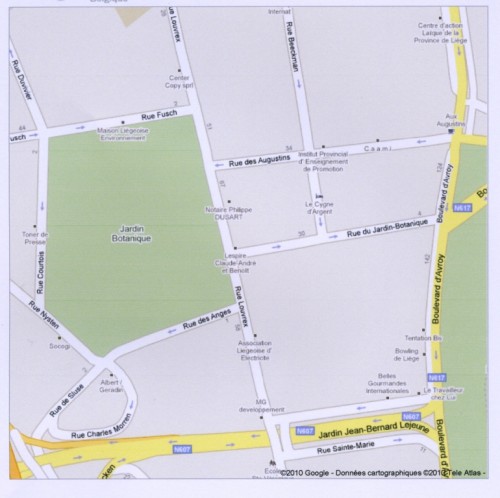

Samedi dernier, 25 septembre 2010, l'Union des Etudiants Catholiques de Liège, en collaboration avec l'asbl Sursum Corda, a réuni près de deux cents personnes dans l'église du Saint-Sacrement pour une conférence de rentrée, sur la pensée théologique de Benoît XVI: exposé magistral de l'abbé Eric Iborra, dont nous reproduisons le texte intégral ci-dessous.

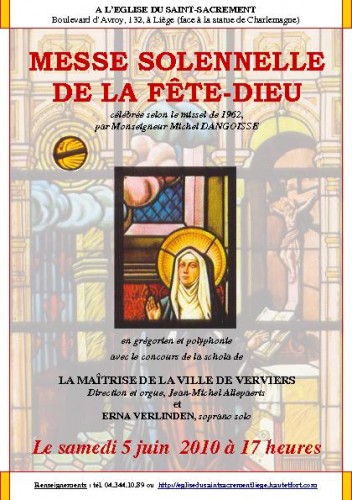

La conférence fut suivie de la "Messe du Saint-Esprit", célébrée dans la forme extraordinaire du rite romain, avec le concours très apprécié de l'Ensemble vocal "Praeludium" et du Choeur grégorien du Saint-Sacrement (solistes: Erna Verlinden et Patricia Moulan). Le texte de l'homélie qu'a également prononcée l'abbé Iborra est publié à la suite de celui de la conférence.

Nous remercions encore chaleureusement Monsieur l'abbé Iborra pour la qualité de sa communication.

LA CONFERENCE

Je vais m'efforcer de répondre aux questions posées à cette conférence en deux étapes : d'abord en étudiant la pensée du théologien Joseph Ratzinger, puis celle du pape Benoît XVI. Cela nous permettra de repérer quelques points d'inflexion. Un temps d'échange pourra, je l'espère, compléter cet exposé.

Mais tout d'abord une brève présentation de celui dont la pensée nous réunit ce soir. Né en 1927, Joseph Ratzinger est ordonné au lendemain de la guerre, en 1951, pour être précis. Il commence sa carrière en enseignant au séminaire diocésain avant d'être nommé professeur à l'Université de Bonn en 1959. Remarqué par le cardinal Frings, archevêque de Cologne, la grande cité voisine, il l'accompagne à Rome pour participer aux travaux du 2e Concile du Vatican en qualité d'expert. Il enseignera par la suite la théologie dogmatique dans différentes universités allemandes jusqu'en 1977, date à laquelle il accepte la charge d'archevêque de Munich que lui confie Paul VI qui l'élève presque aussitôt au cardinalat. En 1981, le pape Jean-Paul II l'appelle à ses côtés pour présider la Congrégation de la doctrine de la Foi et ses organes annexes, la Commission théologique internationale et la Commission pontificale biblique. Le 19 avril 2005, âgé de 78 ans, il est lui-même élu pape et prend le nom de Benoît XVI.

L'étudiant qui pour la première fois se plonge dans la bibliographie de Joseph Ratzinger est sans aucun doute déconcerté, voire désemparé, par son volume des dizaines de livres, des centaines d'articles – et par sa diversité – une multitude de thèmes relevant de tous les secteurs philosophiques, théologiques et politiques qui sont connexes à la vie chrétienne dans l'Église. Ce qui frappe aussi, c'est l'absence de ces grandes dogmatiques qui font le renom des professeurs d'Outre-Rhin. Rien de tout cela chez Joseph Ratzinger, mais bien plutôt une approche impressionniste faite d'une multitude de touches. On peine à trouver un écrit dont on puisse dire qu'il renferme le cœur de sa pensée. Certains, au titre trompeur (Principes de la théologie catholique par exemple), sont des compilations d'articles et de conférences, d'autres – aux dires de l'auteur les plus achevés qu'il ait produit (Foi chrétienne hier et aujourd'hui, La mort et l'au-delà) – nous donnent aussitôt à désirer suite et approfondissement. L'œuvre de Joseph Ratzinger apparaît ainsi morcelée, d'un côté inachevée, étroitement liée aux aléas de l'enseignement de la dogmatique dans différentes universités, et en même temps, de l'autre, prolongée par les fulgurances qui émaillent ses nombreux discours et conférences. Mais ce qu'elle aborde, elle le fait avec maîtrise, clarté et sagesse.

I – Les caractéristiques d'une pensée

Est-il cependant possible de ressaisir toute cette diversité dans l'unité ? Un fil rouge, un Leitfaden, relie-t-il ces écrits brillants, mais disparates, qui traitent aussi bien de théologie fondamentale que de spiritualité, de théologie politique que de musique sacrée, de réflexions œcuméniques que d'analyses de la crise que traverse l'Église ?

Il me semble que l'on puisse dégager trois axes principaux, trois angles qui reviennent à travers la diversité des thèmes abordés. Trois points d'attention qui finalement laissent apparaître une forme théologique. La théologie de Joseph Ratzinger m'apparaît comme une théologie pratique du Verbe, du Logos divin, c'est-à-dire comme une christologie du vrai et du beau dans sa dimension ecclésiale. Voyons cela de plus près.

1– La raison dans le monde postmoderne

La première caractéristique de la pensée de Ratzinger, c'est son recours constant à la raison. Un recours qui n'aboutit cependant pas à ce rationalisme qui a tant marqué, dans un sens ou dans l'autre, la pensée catholique du siècle dernier. Car la raison, pour Ratzinger, ne se situe pas que du côté du sujet, héritier des Lumières. Elle ne se confond pas avec la faculté, nécessairement limitée et même obscurcie à cause du péché originel, par laquelle l'homme cherche à connaître. Renouant en cela avec la grande tradition antique et médiévale, Ratzinger pense que la raison dépasse le sujet par ses deux extrémités, si l'on peut dire : elle lui est extérieure, présente dans le cosmos, parce qu'en fait elle lui est antérieure, présente au plus profond de son être, constituant même le fondement transcendantal de celui-ci. Cette raison, c'est le Logos divin qui habite l'âme produite à son image. C'est le même Logos divin dont tous les objets, dans l'univers, sont comme les foisonnantes effigies à travers la diversité de leurs essences et de leurs individualités. La théologie de Ratzinger, on l'aura compris, est donc avant tout une théologie de la Création, création dont le Verbe est le médiateur et dont nous, nous sommes des éléments privilégiés, à cause de la raison qui nous est donnée en partage. L'intelligence du sujet connaissant, autant que l'intelligibilité qui gît dans l'objet connu, sont deux instances créées, participées, du Logos divin.

Il en résulte une conséquence importante pour notre époque. Ratzinger ne cesse de déplorer le mauvais usage de la raison par nos contemporains. Fascinés par les progrès techniques de la modernité, ils ont restreint le champ d'application de la raison au domaine des sciences de la nature, abandonnant, entre autres choses, le champ de la métaphysique, et donc aussi celui de l'anthropologie, à l'irrationnel, au subjectivisme, ce qui conduit à l'anomie du relativisme éthique qui caractérise nos malheureuses sociétés modernes et les ronge de l'intérieur avec la complicité de l'esprit démocratique. C'est le constat qu'il faisait encore samedi dernier devant les parlementaires britanniques réunis au Westminster Hall de Londres. Ratzinger déplore cette frilosité de l'esprit moderne pour la capacité qu'a la raison de connaître au-delà de ce qui est purement quantifiable. En exaltant la raison et en la cantonnant dans le domaine où elle a réalisé ses exploits les plus visibles, les modernes l'ont finalement dépréciée en lui interdisant l'exploration des domaines les plus graves, les plus riches de sens, qui sont évidemment aussi les moins quantifiables.

Cette exploration est possible, mais à condition de l'entendre d'une raison constitutivement ouverte sur l'être en totalité, dont l'objet produit par la technique n'occupe qu'une fraction du spectre. Elle est possible parce que la raison humaine participe du Logos divin. Ce qui laisse aussi entendre que la science telle qu'elle est comprise aujourd'hui n'est qu'une dimension du savoir total, une dimension qui doit se soumettre à une sagesse supérieure, tout aussi rationnelle et peut-être même davantage, qui s'exprime par la loi morale naturelle.

Et à cet égard, la pensée de Ratzinger se fait incisive. Le théologien marqué par la pensée historique de saint Augustin et de saint Bonaventure sait que l'homme ne peut s'accomplir par lui-même, qu'en outre sa nature est loin d'être indemne. A l'optimisme anthropologique qui avait pu saisir les théologiens néothomistes du Concile, il opposait déjà, celui-ci à peine clos, les considérations réservées de l'augustinien qu'il n'avait jamais cessé d'être. Non, sans Dieu, sans la religion, et une religion inscrite organiquement dans la société, l'homme ne peut parvenir au bonheur, pas même terrestre. Le monde qu'il cherche à édifier s'effondre irrémédiablement, et cela dans un grand fracas, celui des totalitarismes ouverts – celui qu'il a connu dans sa jeunesse – ou sournois – celui que nous connaissons à présent dans nos sociétés démocratiques.

Ce qui semblait alors une marque de manque d'enthousiasme à une époque de modernité triomphante retentit aujourd'hui comme le cri de Cassandre : l'homme postmoderne, désabusé, revenu de toutes les utopies et de toutes les chimères, « déconstruit » de tous côtés, s'il ne veut pas se « divertir » dans le consumérisme a besoin d'une conception rénovée de la raison. La pensée de Ratzinger, nettement antimoderne, peut constituer l'antidote théologique au poison qui ronge le monde actuel. Joseph Ratzinger apparaît ainsi comme le penseur chrétien dont le monde postmoderne a besoin, car il l'interpelle en lui montrant l'issue de secours : sans Dieu, l'homme ne peut subsister. C'est ce qu'il a encore rappelé aux parlementaires britanniques en parlant du « rôle correctif de la religion à l'égard de la raison » et en appelant au moins à un dialogue constructif entre ces deux mondes : « Je voudrais suggérer, disait-il, que le monde de la raison et de la foi, le monde de la rationalité séculière et le monde de la croyance religieuse reconnaissent qu'ils ont besoin l'un de l'autre, qu'ils ne doivent pas craindre d'entrer dans un profond dialogue permanent, et cela pour le bien de notre civilisation ». Soulignons au passage qu'il s'agit d'une aide mutuelle, ce qui suppose que sans la raison la religion s'égare. Ce qui, vous vous en doutez, permet de comprendre que toutes les religions, et même tous les denominations chrétiennes, ne sont pas à mettre sur le même plan. Ce qui m'amène au point suivant : l'Église.

2 – Un milieu ecclésial

Théologie du Verbe divin, la pensée de Ratzinger est une théologie du Verbe total, c'est-à-dire prolongé dans ses membres qui tous ensemble forment l'Église. A la différence d'Augustin, Ratzinger n'a pas eu à découvrir l'Église puisqu'il a toujours baigné dans ses eaux depuis son enfance bavaroise, mais il a su en saisir l'importance justement à travers la découverte qu'en fit le philosophe d'Afrique du Nord, chercheur solitaire de Dieu, qui finit théologien, pasteur d'âmes, docteur de l'Église dans tous les sens du terme.

Ratzinger a mis sa pensée et son énergie au service de l'Église, au point de renoncer à l'élaboration d'une théologie originale lorsqu'il finit par accepter, après bien des atermoiements, les lourdes charges ecclésiales que Paul VI puis Jean-Paul II lui confièrent. Ce sacrifice, pour un intellectuel de sa trempe, en dit long sur l'attachement de l'actuel Pape à l'Église et à son peuple.

Cette dimension ecclésiale de sa pensée est apparue dans le souci constant qu'il a eu, au long de sa mission à la Congrégation pour la doctrine de la foi, de permettre aux « plus petits » d'avoir accès à l'intégralité de la foi authentique de l'Église par delà les recherches – largement médiatisées – de quelques théologiens en mal de renom et aux doctrines aventureuses. Ce souci des faibles, là aussi très augustinien – pensons à la controverse donatiste –, qui s'est centré à un moment sur la question de la « théologie de la libération », trouve son cœur dans la question liturgique. Loin d'être un aspect anecdotique de la vie de l'Église, la liturgie – comme l'a d'ailleurs proclamé le dernier Concile – en est bien plutôt le centre. La liturgie est en effet le lieu où le Verbe est accessible par-delà l'épaisseur de l'histoire : par la liturgie s'actualise la présence de Celui qui est le médiateur et le contenu de la Révélation, l'interlocuteur divin par excellence. C'est ce qui a vivement impressionné des convertis du protestantisme aussi profonds que J.H. Newman ou R.H. Benson. Par la liturgie nous pouvons être rendus participants du dialogue intratrinitaire entre le Père et le Fils, trouver notre véritable « demeure » en tant que chrétiens.

C'est la communauté liturgique aussi qui permet d'avoir une vision plus juste de la Révélation et de son support, l'Ecriture. Il n'y a en effet pas de compréhension possible des Ecritures en dehors de la communauté qui les a produites et qui, dès lors, est seule apte à les interpréter. C'est ce que Benoît XVI rappelait lors de son discours sur le monachisme bénédictin dans l'enceinte du Collège des Bernardins en septembre 2008. Dans l'acte liturgique les verba multa des livres bibliques deviennent le Verbum unum, à la fois parole et nourriture dans l'eucharistie. La liturgie est ainsi un lieu théologique, sinon le lieu théologique par excellence. Elle est ce qui fait que la doctrine chrétienne ne dégénère pas en idéologie mais fructifie en confession. C'est cette alliance vitale nouée entre l'intelligence et l'agir que Benoît XVI a louée dans la personnalité du bienheureux John Henry Newman, et ce par-delà toutes ses qualités intellectuelles.

3 – Une théologie du culte chrétien

L'existence chrétienne est cultuelle : elle consiste à rendre à Dieu un culte raisonnable, une logikè latreia, un culte selon le Logos, terme que Ratzinger emprunte à S. Paul (Rm 12, 1). Rendre un culte à Dieu, c'est vivre selon le Logos fait chair, selon le Christ qui s'offre au Père dans l'acte central de sa vie, le sacrifice de la croix. Le culte de l'eucharistie est ainsi au centre de la vie chrétienne. La beauté du geste de Dieu qui offre son Fils et la beauté du geste du Christ qui s'offre – avec nous tous – à son Père doit transparaître dans la beauté du culte. Pour Ratzinger, la beauté n'est pas de l'ordre du subjectif ou de l'accidentel. Elle a un fondement dans l'être, elle est rationnelle, elle est « selon le Logos ». Ses écrits sur la liturgie occupent une place importante dans son œuvre, et par leur volume, et par leur diversité, et par leur qualité. Par l'attachement aussi qu'il leur porte : il a voulu que le premier tome de ses Gesamtliche Werke les contienne. Comme il l'a dit un jour à V. Messori ou à P. Seewald, au centre de la crise actuelle de l'Église, il y a la désintégration de la liturgie.

Toucher en effet à la liturgie, c'est toucher à la relation vitale entre le chrétien et Dieu. C'est pourquoi il a très rapidement déploré le tour pris par l'application de la constitution conciliaire sur la liturgie. Il voit dans la « créativité liturgique » – terme qu'il exècre – l'expression d'une mainmise qui hypertrophie la dimension subjective de l'anthropologie en la déséquilibrant au détriment de ses dimensions cosmologique (dans laquelle elle doit s'insérer) et théologale (qui en est le fondement et le terme). La communauté finit par s'autocélébrer, reproduisant « la danse des Hébreux autour du veau d'or », cherchant ainsi à mettre la main sur Dieu, le ravalant du coup à l'état d'idole. Elle pâtit d'un néocléricalisme qu'autorisent trop souvent les multiples possibilités laissées au choix du célébrant par les livres réformés, néocléricalisme qui touche tant le clergé que les laïcs qui cherchent, avec la complicité de celui-ci parfois, à s'y substituer.

Ratzinger milite aussi pour une redécouverte de l'orientation. La liturgie eucharistique se célèbre face à l'Orient, face au Christ ressuscité symbolisé cosmiquement par le soleil levant qui dissipe les ténèbres du péché et de la mort. A la rigueur, faute de mieux, par la croix posée sur l'autel. La « participation active des fidèles », voulue par le Mouvement liturgique de l'entre deux guerres, se réalise avant tout par l'union des fidèles à l'action qu'accomplit le Christ représenté sacramentellement par le prêtre et non par des tâches à accomplir pendant les cérémonies. Cette participation requiert une certaine séparation d'avec l'agitation et les habitudes du monde, elle suppose un silence intérieur et extérieur propice à l'union et à la conversion. Elle a besoin du chant, dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire de plus contemplatif, pour sublimer la parole – toujours prompte au verbiage – et retrouver le chant secret qui gît au fond des choses – de la mer dirait Tolkien –, la louange muette du cosmos dans laquelle elle a à s'insérer pour la récapituler et l'offrir. La liturgie devient ainsi le lieu de ce colloque spirituel avec le Seigneur. C'est le lieu de rappeler la devise cardinalice de Newman : cor ad cor loquitur.

C'est ainsi que la pensée théologique de Ratzinger est éminemment christocentrique et ecclésiale en même temps que pratique, c'est-à-dire visant la sanctification des chrétiens. Elle se méfie de l'esprit du temps qui cherche soit à séculariser la transcendance du salut dans des réalisations utopiques et souvent destructrices (du joachimisme au marxisme ou à l'écologisme), soit à étouffer toute vie intérieure par le matérialisme pratique du consumérisme et de l'hédonisme érigé en unique norme de vie qui aboutit au relativisme éthique, destructeur de toute société humaine véritable.

II – Les inflexions d'un pontificat

L'élection du doyen du Sacré Collège à la charge de Pontife Romain a inquiété les uns, réjoui les autres. Chacun s'attendait à voir le Préfet de la doctrine de la foi occuper le siège de Pierre. Ce ne fut donc pas sans une certaine surprise que l'on vit Benoît XVI se dégager du rôle que le cardinal Ratzinger avait accepté d'endosser en 1981. Le Panzerkardinal faisait place à « l'humble travailleur dans la vigne du Seigneur ». Bonté et fragilité semblaient se substituer à l'autoritarisme supposé du Préfet. Au thème de la vérité, si fermement défendu au palais du Saint-Office, succédait, sur la place Saint-Pierre, celui de la charité, de la bonté de Dieu. La défense de la rectitude du dogme semblait faire place à la promotion de ses aspects sociaux, avec une insistance particulière sur la question écologique. Ce qui ne manqua pas de surprendre... un observateur superficiel. Car Benoît XVI pratique pour lui-même « l'herméneutique de la continuité ». C'est pourquoi je parlerais volontiers de persistance et de renouvellement des thèmes centraux de sa théologie.

1 – Persistance des thèmes anciens

Le thème de la raison affrontée à la modernité, et confrontée à la crise postmoderne qui réintroduit la question de la foi dans un monde d'abord désenchanté puis dévasté, constitue la ligne directrice de ses adresses universitaires. Dans le discours de Ratisbonne (12 septembre 2006), relevant l'élément platonicien à l'œuvre dans la raison moderne, il montre que celle-ci ne peut s'exonérer de la question du sens, qui transcende la technique et l'utilitarisme qui en découle, pour renouer avec les réponses que la foi procure à l'interrogation philosophique. A Rome (17 janvier 2008), il rappelait que l'essor de cette même raison a été conditionné par la foi et que, aujourd'hui, « détachée des racines qui lui ont donné vie, elle ne devient pas plus raisonnable et plus pure, mais qu'elle se décompose et se brise ». A Paris (12 septembre 2008), il montrait comment les arts et les techniques, dont la modernité a pu s'enorgueillir, sont en fait les sous-produits de la quête médiévale de Dieu poursuivie dans les monastères.

Autre thème qui transparaît, la restitution de l'homme dans son environnement, le cosmos. Autrement dit, la théologie de la Création qui resitue la dimension anthropologique dans la dimension cosmologique et qui met ainsi en lumière l'organicité du projet divin. Cela se traduit par son insistance – inédite jusqu'à présent dans l'enseignement pontifical – sur la question écologique, une écologie qui, là aussi, n'en reste pas qu'à la dimension environnementale – au grand dam des modernes –, mais qui s'élève jusqu'à cette écologie humaine qui n'est autre qu'une manière nouvelle d'aborder la loi morale naturelle, fondement de la morale tant individuelle que collective.

Mentionnons aussi la permanence du thème eschatologique, particulièrement bien mis en valeur dans l'étonnante encyclique Spe salvi, où le disciple de saint Bonaventure traite des formes modernes du millénarisme. Mentionnons encore la persistance de la méthode scripturaire, héritée des Pères, qui lui est familière, jamais réduite à l'historico-critique, et qui se déploie dans Jésus de Nazareth. Son intelligence de l'Ecriture est toujours ecclésiale, conforme à l'analogie de la foi, en vue d'édifier.

Le patient travail de raccommodage de la tunique déchirée du Christ qu'il a entrepris comme Pontife Romain, tant envers les chrétiens séparés que les catholiques dissidents, s'inscrit lui aussi dans la ligne augustinienne qui n'a jamais cessé de l'habiter. Benoît XVI apparaît comme tout le contraire d'un doctrinaire, mais bien plutôt comme cherchant pragmatiquement le moyen de réconcilier ce qui était divisé, sans pour autant rien renier de la vérité reçue d'en haut. Son travail est celui d'un restaurateur, d'un humble artisan qui cherche à rendre sa splendeur première à une œuvre d'art abimée. Ce souci apparaît dans la manière, là aussi patiente, par laquelle il cherche à réformer la liturgie pour la rendre plus conforme aux vœux des pères conciliaires, dépassés par la tourmente de ce qu'il faudra bien un jour appeler « les années folles » de l'histoire de l'Église. En ce sens, on pourrait dire que toute l'œuvre de Joseph Ratzinger, de ses débuts à Bonn jusqu'à ses prises de position pontificales à Rome, est placée sous le signe de la réception vraie et plénière du dernier Concile.

2 – Le renouvellement des thèmes

Tous les observateurs ont noté un glissement de perspective. C'est que bien souvent ils avaient sous les yeux les travaux du Préfet de la doctrine de la foi. Ce glissement est cependant réel par delà la persistance des thèmes centraux. Tout le monde attendait en effet une encyclique programmatique sur la foi et donc sur la question connexe de la vérité, à tonalité doctrinale. Or la première encyclique fut consacrée à la charité, avec une partie spéculative, certes, mais suivie d'une partie pastorale consacrée précisément à la pratique de la charité dans l'Église. Thème repris et prolongé dans le cadre plus large de la société postmoderne dans la troisième encyclique, Caritas in veritate. Benoît XVI n'abandonne pas le thème de la vérité, mais il le ressitue dans son cadre théologal, dont la source est la parole johannique : « Dieu est Amour ». La vérité, en Dieu, est une instance de l'amour : « Définir la vérité, la proposer avec humilité et conviction et en témoigner dans la vie sont par conséquent des formes exigeantes et irremplaçables de la charité. En effet, celle-ci 'trouve sa joie dans ce qui est vrai' (1 Cor 13,6) ».

Benoît XVI propose ici une foi intégrale et cohérente, qui part de la confession trinitaire du Dieu révélé et qui descend jusqu'aux détails de l'éthique chrétienne, non seulement dans sa dimension individuelle mais aussi communautaire et sociale, en vue de l'institution de cette « civilisation de l'amour » qui constitue la seule alternative possible dans un monde qui a fait l'expérience des ravages d'une raison livrée à elle-même, aussi bien dans les domaines politiques, économiques que culturels. Pour Benoît XVI, le véritable enjeu est celui du cœur, champ de bataille (ou de décombres) où cherchent à s'édifier deux cités antagonistes, celle du ciel et celle de la terre.

Et comme je l'écrivais dans un périodique catholique il y a quelques mois, avec persévérance et un mépris complet du qu'en dira-t-on, le Pontife ami des chats et de Mozart continue de nous dispenser sa petite musique. Puisse-t-elle encore longtemps nous enchanter, elle qui, à l'instar de la liturgie, « capte l'harmonie cachée de la Création, nous révélant le chant qui sommeille au fond des choses ».

Questions et Réponses

Question :

Après les nombreuses encycliques des papes consacrées à la morale sociale, peut-on espérer de Benoît XVI un grand texte mettant au jour les dimensions morales fondamentales d’une écologie véritable ?

Réponse :

Une encyclique, dont le thème m’échappe, est en préparation. Quoiqu’il en soit, souvent chez Joseph Ratzinger, dans ses discours, à travers son regard de contemplatif et de poète, il y a une remarque, une observation sur un paysage, un édifice (par exemple, aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Sydney, il a décrit le paysage qu’il venait de survoler en avion). Chez lui, cela correspond certainement à un goût de la nature qu’il ramène à son créateur : l’homme peut apercevoir le dessein de Dieu à travers sa création, pour le faire remonter vers Dieu comme une offrande. A cet égard, la quatrième prière eucharistique -qu’on n’utilise pas très souvent- parle de « la création qui t’acclame par nos voix ». C’est très juste. Comme l’écrit saint Thomas d’Aquin, nous sommes à l’horizon de deux mondes : celui de la matière et celui de l’esprit. Nous tous, en tant que créatures rationnelles, nous sommes des pontifes, nous faisons le pont entre une création matérielle dénuée de raison mais intelligible en son essence, l’intelligibilité qui gît au fond de chaque chose, bien qu’elle soit incapable de l’exprimer. Mais nous, en connaissant la réalité créée, les objets de la création, nous les lisons et faisons remonter leur louange muette vers le Ciel : d’où l’importance de la liturgie et de son chant.

Il est clair que pour Ratzinger la nature n’est pas simplement un décor. Elle est le lieu de l’exercice de notre humanité, si bien que, comme vous le suggériez, son interprétation de l’écologie ne sera pas simplement subordonnée à des questions économiques du type « soyons sobres pour avoir plus longtemps du pétrole à brûler » : certes on a raison de le dire pour retrouver ainsi la simplicité d’une vie sobre, très bonne aussi pour la vie chrétienne, mais il y a plus car la création elle-même est un personnage de la « théo-dramatique ». A ce titre on peut espérer de Benoît XVI, ou de l’un de ses successeurs, un texte qui montrerait davantage, de ce point de vue, l’importance de la nature, à laquelle nous appartenons aussi, du reste. A cet égard, il existe un très bon petit livre publié dans les années 1970 chez Communio-Fayard : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». C’est une compilation de discours et homélies de Joseph Ratzinger sur ces questions-là.

Question :

Pourquoi l’œuvre de Joseph Ratzinger n’est-elle pas enseignée dans les séminaires ?

Réponse :

C’est une très bonne question. La difficulté vient de ce que l’œuvre de Joseph Ratzinger est extrêmement éclatée, qu’il n’a pas rédigé de cours ou de grands traités. Ce sont, avant tout, des « flash » sur divers sujets. Il fait le pont entre beaucoup de choses et, du coup, il n’est pas commode à utiliser pour un enseignement systématique de la sacramentaire, de la morale etc.

C’est plutôt un auteur à lire en parallèle, pas un auteur de manuel mais quelqu’un qui jette de la lumière sur les cours. A la limite, le seul ouvrage qui pourrait faire l’objet d’un cours c’est « La mort et l’au-delà ». Quand j’enseignais au séminaire de Paris, c’est le seul ouvrage de lui que j’ai pu utiliser comme support de cours. J’espérais beaucoup de ses « Principes de la théologie catholique », pour m’apercevoir que c’était, en fait, une collection d’articles et, donc, assez décousu.

Sur sa piété, on a un certain nombre de textes : des méditations pour les jours de la semaine, sur la vie des saints etc. Il a une piété de prêtre diocésain, très centrée sur le ministère et en particulier la liturgie. On se souvient que Jean-Paul II, dans son cœur, était un carme : il avait une théologie et une spiritualité carmélitaine. Ses grands auteurs étaient saint Jean de la Croix sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, sainte Thérèse d’Avila. On ne peut pas dire de Benoît XVI qu’il se rattache à une spiritualité particulière : bénédictine, dominicaine, carme… Celui qui le guide, c’est l’un des plus grands évêques, théologiens et spirituels de l’Eglise : saint Augustin. A partir de là, il intègre, comme doit le faire un prêtre diocésain, ce qu’il y a de meilleur dans les différentes spiritualités mais sa spiritualité à lui passe par la liturgie et son attachement à saint Augustin, non seulement comme maître à penser, mais maître à prier et il l’exprime dans nombre de petits textes. Il s’apparente aussi à saint Bonaventure (auquel il a consacré sa deuxième thèse de doctorat), avec son souci de l’écologie et de la nature propre aux franciscains.

Question :

L’esprit de revanche pourrait-il animer Benoît XVI face aux attaques qui ont émaillé l’exercice de ses fonctions ?

Réponse :

L’esprit de revanche est étranger à Joseph Ratzinger. C’est un homme foncièrement bon. J’ai eu l’occasion de le rencontrer lorsque j’étais étudiant à Rome. Quand vous êtes face à un cardinal qui vous écoute comme un petit élève, parce qu’il est foncièrement bon et ouvert, c’est impressionnant. Dans son travail à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi, il avait, lui qui est polyglotte, instauré un système selon lequel chaque fonctionnaire, quand il avait quelque chose à présenter, s’exprimait dans sa propre langue et c’est lui, le préfet, qui faisait l’effort de le comprendre en disant : un jeune théologien a sans doute plus de difficulté à s’exprimer dans une langue étrangère à la sienne et c’est moi qui vais faire l’effort.

En fait de revanche, c’est un homme passionné par l’unité. Il n’a jamais cessé de dire que saint Augustin était son maître. Or, l’œuvre de saint Augustin, c’est aussi du raccommodage : il a raccommodé des gens divisés de son temps : les romains avec les kabyles, les chrétiens de la Grande Eglise avec les donatistes ou avec la foule des hérésies et des schismes qui pullulaient en Afrique du Nord, au Ve siècle. Comme lui, Benoît XVI est passionné par l’unité et essaie de toutes ses forces de retrouver déjà cette unité à l’intérieur du catholicisme, d’autant plus qu’il est convaincu qu’un certain nombre de raisons qui ont amené ces dissidences sont valables. Il a le souci de les dépasser mais il est patient car il sait que cela ne se fera pas en un tournemain. Peut-être avez-vous aussi été frappé par son affabilité avec les orthodoxes et même les anglicans, parce que, là aussi, il a le souci de l’unité de tous les chrétiens et a bien conscience qu’étant le pape de Rome il est le chef spirituel de tous les chrétiens. Le fait que Sa Majesté la Reine Elizabeth II l’ait invité à faire une visite d’Etat au Royaume-Uni pour s’exprimer non seulement devant quatre ou cinq millions de catholiques anglais et écossais mais devant la nation entière, s'explique probablement aussi parce que, dans l’esprit de la Reine, il est plus que le chef de l’Eglise catholique.

LE SERMON DE LA MESSE

Célébrer la messe du Saint-Esprit, au commencement d'une nouvelle année académique par exemple, comme nous aujourd'hui, ce n'est pas d'abord implorer Dieu de bien vouloir nous accorder son Esprit. Car nous accorder son Esprit, c'est précisément le vœu le plus cher du Seigneur. C'est bien plutôt prendre la résolution de vouloir recevoir le don de Dieu, de vouloir se laisser transformer par ce même Esprit, dans toutes les dimensions de sa vie, c'est-à-dire bien sûr dans le domaine intellectuel, mais aussi dans les domaines si divers et parfois si rebelles que sont ceux des affections, des goûts et des choix moraux de l'existence. C'est accepter que le Saint-Esprit devienne l'âme de notre âme, qu'il fasse de chacun de nous une anima ecclesiastica, quelqu'un qui vive toutes les dimensions de sa vie en tant que membre de l'Église, soumis en tout à Dieu, désireux d'étendre le règne du Christ : à l'extérieur, en témoignant du sens que la foi procure à sa vie, et en profondeur, en laissant évangéliser toutes les strates de son existence, pour parvenir à l'unité intérieure, condition de la véracité du témoignage. Les interventions de Benoît XVI en Grande Bretagne pourront guider notre méditation de ce soir.

Dieu veut avant tout notre bonheur. C'est ce que Benoît XVI rappelait aux étudiants réunis autour de lui à Londres. Et qui dit bonheur dit aussi sainteté : « Quand je vous invite à devenir des saints, je vous demande de ne pas vous contenter de la seconde place. Je vous demande de ne pas poursuivre un but limité en ignorant tous les autres. L’argent permet d’être généreux et de faire du bien dans le monde, mais à lui seul, il ne suffit pas à nous rendre heureux. La haute qualification dans l’activité professionnelle est une bonne chose, mais elle ne nous satisfait pas si nous n’avons pas en vue quelque chose de bien plus grand. Elle peut nous rendre célèbre, mais elle ne nous rendra pas heureux. Le bonheur est quelque chose que nous voulons tous, mais un des grands drames de ce monde est que tant de personnes ne le trouvent jamais, parce qu’elles le cherchent là où il n’est pas. La clef du bonheur est très simple – le vrai bonheur se trouve en Dieu. Nous devons avoir le courage de mettre nos espérances les plus profondes en Dieu seul, non pas dans l’argent, dans la carrière, dans les succès de ce monde, ou dans nos relations avec d’autres personnes, mais en Dieu. Lui seul peut satisfaire les exigences profondes de nos cœurs ». Cette quête du bonheur, John Henry Newman l'a illustrée par l'itinéraire de sa vie : une vive expérience de conversion dans sa jeunesse à laquelle il a été fidèle toute sa vie en appliquant inlassablement sa raison à scruter les profondeurs de Dieu à travers le donné révélé tel qu'il lui avait été transmis pour, le moment venu, par fidélité à sa conscience, caisse de résonance de la vérité de Dieu, opter pour l'Église romaine, quitte à en subir les conséquences. « La vie de Newman nous enseigne aussi, commentait le Pape, que la passion pour la vérité, l'honnêteté intellectuelle et la conversion authentique ont un prix élevé ».

L'expérience intérieure de la vérité a pour conséquence logique le témoignage extérieur. Ce témoignage, aujourd'hui, nous expose souvent à l'ironie, voire à l'hostilité. Il heurte notre désir inné de paix. « À notre époque, le prix à payer pour la fidélité à l’Évangile n’est plus la condamnation à mort par pendaison ou par écartèlement, mais cela entraîne souvent d’être exclus, ridiculisés ou caricaturés. Et cependant, l’Église ne peut renoncer à sa tâche : proclamer le Christ et son Évangile comme vérité salvifique, source de notre bonheur individuel ultime et fondement d’une société juste et humaine ». Et ce témoignage est d'autant plus nécessaire que sans la Vérité révélée que véhicule la religion, la raison laissée à ses seules forces se retourne contre l'homme et le conduit au malheur. C'est une des constantes de l'enseignement de Benoît XVI au sujet de la société postmoderne. C'est l'appel qu'il lançait aux Ecossais à Glasgow : « L’évangélisation de la culture est d’autant plus importante de nos jours, alors qu’une “dictature du relativisme” menace d’obscurcir l’immuable vérité sur la nature humaine, sa destinée et son bien suprême. Certains cherchent aujourd’hui à exclure la croyance religieuse du discours public, à la limiter à la sphère privée ou même à la dépeindre comme une menace pour l’égalité et pour la liberté. Pourtant, la religion est en fait une garantie de liberté et de respect authentiques, car elle nous conduit à considérer chaque personne comme un frère ou une sœur. Pour cette raison, je lance un appel particulier à vous les fidèles laïcs, en accord avec votre vocation et votre mission baptismales, à être non seulement des exemples de foi dans la vie publique, mais aussi à introduire et à promouvoir dans le débat public l’argument d’une sagesse et d’une vision de foi. La société d’aujourd’hui a besoin de voix claires qui prônent notre droit de vivre, non pas dans une jungle de libertés autodestructrices et arbitraires, mais dans une société qui travaille pour le vrai bien-être de ses citoyens et qui, face à leurs fragilités et leurs faiblesses, leur offre conseils et protection ». C'est ce qu'il répètera devant les parlementaires britanniques au palais de Westminster. Si la loi naturelle, de soi, suffit à régir droitement les sociétés, concrètement, nos contemporains sont devenus incapables d'en découvrir et d'en observer les exigences. Ils ont besoin du « correctif » de la religion, qui les aide à purifier leur raison et à fortifier leur volonté. Et après avoir mentionnées les déviations qui menacent également la religion, il concluait par ces mots : « La religion, en d’autres termes, n’est pas un problème que les législateurs doivent résoudre, mais elle est une contribution vitale au dialogue national ».

Cette contribution que les chrétiens sont les seuls à apporter en plénitude à la société doit être humble, c'est-à-dire émaner non de perroquets qui récitent une leçon, mais de gens ayant fait l'expérience intérieure de la vérité, dans un cœur à cœur avec le Seigneur, cor ad cor loquitur. La collecte de la messe nous invitait à « goûter dans l'Esprit ce qui est bien ». « Finalement, disait le Pape aux fidèles réunis à Hyde Park, Newman nous enseigne que, si nous avons accepté la vérité du Christ et lui avons donné notre vie, il ne peut y avoir de différence entre ce que nous croyons et notre manière de vivre. Toutes nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être pour la gloire de Dieu et pour l’avènement de son Royaume. Newman a compris cela et il a été le grand défenseur de la mission prophétique des laïcs chrétiens. Il a vu clairement qu’il ne s’agissait pas tant d’accepter la vérité par un acte purement intellectuel que de l’embrasser dans une dynamique spirituelle qui pénètre jusqu’au cœur de notre être. La vérité est transmise non seulement par un enseignement en bonne et due forme, aussi important soit-il, mais aussi par le témoignage de vies vécues dans l’intégrité, la fidélité et la sainteté. Ceux qui vivent dans et par la vérité reconnaissent instinctivement ce qui est faux et, précisément parce que faux, hostile à la beauté et à la bonté qui sont inhérentes à la splendeur de la vérité, Veritatis splendor ».

Notre engagement, dès lors, n'est pas un engagement de militants. C'est un engagement spirituel, un engagement de martyrs, c'est-à-dire de témoins de cette splendeur de la vérité. C'est un engagement qui, parce qu'il provient des profondeurs de l'âme, du tréfonds de la conscience, est propre à chacun et, en un sens, unique. « Dieu m’a créé pour un service précis. Il m’a confié un travail qu’il n’a confié à personne d’autre » écrivait-il. Cet engagement, aujourd'hui, se fait pressant : « Pour qui regarde avec réalisme notre monde d’aujourd’hui, continuait le Pape à Hyde Park, il est manifeste que les chrétiens ne peuvent plus se permettre de mener leurs affaires comme avant. Ils ne peuvent ignorer la profonde crise de la foi qui a ébranlé notre société, ni même être sûrs que le patrimoine des valeurs transmises par des siècles de chrétienté, va continuer d’inspirer et de modeler l’avenir de notre société. Nous savons qu’en des temps de crise et de bouleversement, Dieu a suscité de grands saints et prophètes pour le renouveau de l’Église et de la société chrétienne ». Ces saints, ce sont les chrétiens qui prennent au sérieux l'appel de l'Esprit Saint en eux, lui qui utilise aussi bien leurs forces que leurs faiblesses, leurs richesses que leur pauvretés, pour apporter une réponse appropriée aux défis de notre temps. A Birmingham, le Pape citait cet appel de Newman : « Je désire un laïcat qui ne soit pas arrogant, ni âpre dans son langage, ni prompt à la dispute, mais des personnes qui connaissent leur religion, qui pénètrent en ses profondeurs, qui savent précisément où ils sont, qui savent ce qu’ils ont et ce qu’ils n’ont pas, qui connaissent si bien leur foi qu’ils peuvent en rendre compte, qui connaissent assez leur histoire pour pouvoir la défendre ». Et à Hyde Park, il concluait : « À ce point, je désire m’adresser spécialement aux nombreux jeunes ici présents. Chers jeunes amis : seul Jésus sait quel « service précis » il a pensé pour vous. Soyez ouverts à sa voix qui résonne au fond de votre cœur : maintenant encore son cœur parle à votre cœur. Le Christ a besoin de familles qui rappellent au monde la dignité de l’amour humain et la beauté de la vie de famille. Il a besoin d’hommes et de femmes qui consacrent leur vie à la noble tâche de l’éducation, veillant sur les jeunes et les entraînant sur les chemins de l’Évangile. Il a besoin de personnes qui consacrent leur vie à s’efforcer de vivre la charité parfaite, en le suivant dans la chasteté, la pauvreté et l’obéissance, et en le servant dans le plus petit de nos frères et sœurs. Il a besoin de la force de l’amour des religieux contemplatifs qui soutiennent le témoignage et l’activité de l’Église par leur prière constante. Et il a besoin de prêtres, de bons et saints prêtres, d’hommes prêts à offrir leur vie pour leurs brebis. Demandez au Seigneur ce qu’il a désiré pour vous ! Demandez-lui la générosité pour dire oui ! N’ayez pas peur de vous donner totalement à Jésus. Il vous donnera la grâce dont vous avez besoin pour réaliser votre vocation. Je termine ces quelques mots en vous invitant chaleureusement à vous joindre à moi l’année prochaine à Madrid pour la Journée Mondiale de la Jeunesse ». Ce que je vous invite moi aussi à faire en rejoignant les rangs de l'association internationale Juventutem !

Mais maintenant répondons – cor ad cor loquitur – à la parole que Dieu nous adresse par les paroles qu'à travers la liturgie il met sur nos lèvres.

blason du cardinal Newman avec sa devise :

"cor ad cor loquitur"

La conférence (18h) sera donnée par Mme Anne-Marie Libert, professeur au Séminaire de Namur et collaboratrice de Mgr Michel Schooyans, consulteur du Conseil pontifical pour la famille. Ensemble, ils ont publié aux éditions F.-X. de Guibert "Le terrorisme à visage humain", une analyse de la révolution culturelle de portée mondiale, fermée à toute transcendance, qui tend à imposer aujourd'hui une société interdite d'espérance.

La conférence (18h) sera donnée par Mme Anne-Marie Libert, professeur au Séminaire de Namur et collaboratrice de Mgr Michel Schooyans, consulteur du Conseil pontifical pour la famille. Ensemble, ils ont publié aux éditions F.-X. de Guibert "Le terrorisme à visage humain", une analyse de la révolution culturelle de portée mondiale, fermée à toute transcendance, qui tend à imposer aujourd'hui une société interdite d'espérance.  t XVI a en effet souhaité que les fidèles des paroisses, les communautés religieuses, associations et mouvements de l’Église entière s’associent à sa prière.

t XVI a en effet souhaité que les fidèles des paroisses, les communautés religieuses, associations et mouvements de l’Église entière s’associent à sa prière.

Le texte intégral de la conférence prononcée par l’abbé Iborra et celui de son homélie lors de la messe, seront publiés dès que nous les recevrons. Entre-temps voici, notées au vol, quelques indications résumant la teneur de ses propos :

Le texte intégral de la conférence prononcée par l’abbé Iborra et celui de son homélie lors de la messe, seront publiés dès que nous les recevrons. Entre-temps voici, notées au vol, quelques indications résumant la teneur de ses propos :

16 heures, conférence du Père Éric IBORRA, professeur à l’École cathédrale de Paris, au Collège des Bernardins : « Benoît XVI, une pensée théologique pour notre temps ». Thème des débats : faut-il brûler Vatican II ? la liturgie a-t-elle un sens aujourd’hui ? Existe-t-il encore des raisons de croire ? Vers une religion séculière ?

16 heures, conférence du Père Éric IBORRA, professeur à l’École cathédrale de Paris, au Collège des Bernardins : « Benoît XVI, une pensée théologique pour notre temps ». Thème des débats : faut-il brûler Vatican II ? la liturgie a-t-elle un sens aujourd’hui ? Existe-t-il encore des raisons de croire ? Vers une religion séculière ?