LA LAÏCITÉ DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE

Le mardi 28 février dernier, Mgr Piotr Mazurkiewicz (1), secrétaire général de la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne) (2), était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques liégeois (3) et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de la communication que Mgr Mazurkiewicz a prononcée, à titre personnel, portait sur la laïcité dans l’Union européenne (4). Ce thème s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres « Neutralité ou pluralisme : dialogue entre religions et philosophies non confessionnelles ».

Voici la transcription de l’exposé (les intertitres sont de notre fait) :

La Comece n’est pas un lobbie auprès de l’Union européenne

En tant que représentants de l’Eglise auprès des Communautés européennes, je peux dire que nous ne faisons pas de lobbying, dans ce sens que, si on parle de lobbying, on pense immédiatement à des intérêts matériels ou à des organismes qui se battent pour des intérêts particuliers avec des stratégies plus ou moins transparentes. Tandis que, représentant l’Eglise catholique, ce que nous sommes est clair et transparent. Dans la pratique, c’est un service que nous rendons en vue du bien commun ; on essaie de travailler sur la qualité éthique de la vie politique, en nous référant à notre vision de la personne humaine, et de l’éthique, pour servir l’Europe dans cette perspective du bien commun qui est le nôtre.

Je vais me référer à l’Union Européenne, mais pas trop, et surtout partager mon expérience concernant la religion, la politique, la neutralité, la laïcité.

Je suis Polonais, en Belgique depuis 4 ans, je me sens bien ici, mais aussi mon expérience personnelle me fait percevoir les choses de façon différente (de la façon dont on la perçoit ici).

Spécificité culturelle de l’Europe

L’Europe, je pense que ce n’est pas un continent au sens géographique mais bien « un appendice occidental de l’Asie » (Valéry). On peut regarder l’Europe comme espace géographique, mais surtout relié à un espace culturel. Quand on pense à l’Europe, nous pensons à un « continent de la culture » différent de l’Asie et des autres continents de par sa culture spécifique. Une grande différence qui n’est pas un motif à développer un complexe de supériorité. Si on regarde de quoi il s’agit, on pense à une histoire marquée par les trois villes : Athènes, Rome, Jérusalem, on pense à la philosophie grecque, au droit romain, à la foi et à la morale judéo-chrétienne.

Quel est l’axe de cette culture ? Qu’est ce qui fait la différence avec les autres continents ? C’est la conception personnaliste de l’homme installée dans la culture européenne par le christianisme avec des valeurs comme l’inviolabilité de la personne humaine, le mariage monogamique (union d’un homme et d’une femme, en lien avec le monothéisme), la laïcité de l’Etat (distinction entre ce qui relève de Dieu et de César), la démocratie au sens substantiel (basée sur l’égalité des hommes devant Dieu), la « réserve eschatologique ». Cette dernière signifie que nous, comme chrétiens, n’attendons pas tout de la politique laquelle n’est pas capable de nous sauver ou de créer le royaume de Dieu sur la terre. On s’engage dans la vie politique avec cette réserve eschatologique, en n’attendant pas de la politique qu’elle soit l’achèvement de notre vie car celui-ci ne se fera que dans un au-delà de la politique. Cela nous fait rejeter les utopies.

Si l’on regarde cette vision personnaliste de l’être humain, on voit que tout ce qui était avant la chrétienté, la culture proto-européenne (romaine et grecque), n’aurait pu, sans l’apport chrétien, déboucher sur cette Europe que nous évoquons. On peut le comprendre facilement en nous livrant à cet exercice du penseur italien Giovanni Sartori qui essaie d’imaginer comment, nous levant d’un lit athénien de l’Antiquité, on répondrait à la question de savoir quel régime politique est en vigueur : si l’on est un citoyen, on répondra que c’est la démocratie, mais si l’on se lève du lit d’un esclave on considérera que c’est un régime totalitaire puisqu’on y traite des humains comme des choses.

Quand on considère les immigrés chez nous aujourd’hui, même s’ils n’ont pas les droits des autres citoyens, on a pourtant l’exigence de les traiter comme des personnes. Cette exigence a été introduite par le christianisme.

Entre le XIe et le XVIIe siècle, la « res publica christiana », la « christianitas » et l’Europe sont des notions équivalentes, notamment aux yeux de ceux qui nous regardent de l’extérieur, des arabes par exemple. Cela a changé à partir du 18e s. Cela ne veut pas dire que l’Europe n’existe que par le christianisme mais elle lui est redevable de beaucoup.

Aujourd’hui l’anthropologie de l’Europe est-elle toujours chrétienne ?

Aujourd’hui, l’Europe est-elle toujours chrétienne ? Si l’on se réfère à un texte fondamental dans la réflexion de l’Eglise, « Ecclesia in Europa », on y voit Jean-Paul II affirmer que l’on a l’impression, dans l’Europe contemporaine, d’une apostasie silencieuse de la part de l’homme comblé comme si Dieu n’existait pas. Benoît XVI, de son côté, évoque « une haine pathologique de l’Occident envers soi même ». Ainsi, aujourd’hui, on a tendance à exclure la chrétienté non seulement de la vie politique et sociale mais aussi de l’histoire et de la mémoire. C’est la portée de tout le débat relatif au préambule du traité constitutionnel dela Communauté Européenne.On ne parlait pourtant que de racines, de la réalité historique, mais la décision qui l’emporta fut de rejeter cela.

Je suis frappé, lorsqu’on évoque l’Europe sur le plan culturel, par deux faits, notamment. L’un est toujours débattu actuellement dans le cadre du programme de recherche scientifique dans l’Union Européenne, même si ce n’est pas encore décidé, à savoir cette question à l’ordre du jour « peut-on remplacer les tests sur les animaux par des tests sur les embryons humains ?». C’est une rupture avec la pensée anthropologique traditionnelle où l’on considérait qu’il y a un gouffre ontologique entre les animaux et les êtres humains.

Le deuxième est la question de l’euthanasie. Dans sa lettre aux personnes âgées, au sujet de l’euthanasie, Jean-Paul II il disait que le simple fait que d’évoquer cette question -simplement que la perspective de l’euthanasie soit possible- constitue une chose horrible.

Aujourd’hui, on évoque bien sûr la crise financière etc, mais il faut prendre en compte, prioritairement, la crise anthropologique avec cette question : comment traite-t-on la personne humaine, les autres et donc nous-mêmes ?

La liberté religieuse a-t-elle pour objet de privatiser la religion ?

Dans ce cadre entre également la question de la présence de la chrétienté dans l’espace politique, public. Dans certains pays, en Belgique notamment mais aussi ailleurs, certains problèmes sont d’actualité : ainsi, les signes religieux (dans les écoles, ou la croix au parlement polonais, etc.) posent problème. Il s’agit de la question de la neutralité. L’Etat, ou l’Union Européenne, devrait rester neutre. Ce débat a eu lieu, dans les années 70, aux USA au sujet de l’espace public.

On a tendance à regarder la religion comme quelque chose de privé. La liberté religieuse est comprise comme quelque chose qui est offert à la personne pour son espace privé, comme prier chez soi ou aller à l’église. La question est de savoir si on garantit bien la liberté religieuse aux gens lorsqu’on confine la religion dans l’espace privé et qu’on leur interdit d’entrer avec leur religion dans l’espace public.

Ici, il faut dire qu’en Europe on a différentes traditions de « neutralisation de l’espace public » ; ainsi cela a été réalisé, en France, il y a plus de cent ans et, à présent, tout le monde, catholiques et évêques compris, est habitué à vivre dans ce pays avec un espace évacué par la religion.

Pour nous, Polonais, et c’est une expérience de ma génération, cette conception de la religion vue comme une affaire privée correspond à ce qui nous était garanti à la fin du communisme comme liberté religieuse. Chacun pouvait être croyant si les autres ne le savaient pas. J’ai été ordonné prêtre, en 1988, à la fin du communisme, et il était très intéressant de vivre au début de cette nouvelle période. Ainsi, la tradition que les prêtres visitent les paroissiens après Noël était bien établie ; dans le centre de Varsovie, je travaillais dans une paroisse où l’église était entourée par les bâtiments officiels utilisés à l’époque du communisme et j’ai pu constater que les gens assistaient aux offices mais pas dans leurs paroisses pour ne pas être repérés.

Lors d’un voyage en Pologne, Jean-Paul II a évoqué cette question de la présence du religieux dans l’espace public ; il disait notamment que la religion est affaire privée dans ce sens que nous ne pouvons pas être remplacés par une autre personne concernant les choix que nous faisons. Pour être religieux, pour être croyant, nous devons faire des choix personnels, privés. Personne ne peut le faire à notre place, mais quand cette décision est prise, cela a des conséquences publiques car, avec ma foi, je rentre dans l’espace public et, partout où je suis, je suis une personne croyante. Le communisme attendait de nous que nous nous comportions dans l’espace public comme des non croyants. Il nous imposait un comportement schizophrénique : une éthique dans la vie privée, une autre dans la vie publique. Le pape a souligné que cela condamnait les catholiques à vivre dans un ghetto.

Aujourd’hui, il faut détruire les ghettos et permettre au croyant de vivre libre dans l’espace public, d’y entrer avec sa foi et d’exprimer ce qu’il est.

Il est vrai qu’en ce moment, nous ne sommes pas les seuls, qu’il faut respecter les autres et donc trouver des formes d’expression qui les respectent. Tous ensemble, chrétiens, juifs, musulmans, non croyants, nous devons chercher comment nous exprimer librement tout en respectant les autres. L’Etat doit garantir à chaque groupe de citoyens les mêmes droits sans privilégier l’un ou l’autre.

Ce qui est neutre, laïc, sécularisé est-il impartial ?

Il y a une conception erronée lorsqu’on considère que ce qui est neutre, laïc, sécularisé, est « impartial ». Lorsque quelqu’un dit « je ne crois pas en Dieu », est-ce une affirmation neutre ? Non c’est un choix religieux.

Lorsqu’un groupe (lié avec Richard Dawkins) met des affiches sur les bus en Grande-Bretagne avec l’inscription « Dieu n’existe pas », c’est bien sûr un acte religieux.

S’il n’y a pas de signe religieux dans cette salle, est-ce neutre ? Si j’apposais un signe de croix sur le mur, pour chacun ce serait un acte religieux. Si quelqu’un l’enlevait, ce serait tout autant un acte religieux. Si l’on croit en Dieu ou si l’on n’y croit pas, c’est un acte religieux. Ainsi, lors d’un débat entre l’archevêque Nichols et Richard Dawkins, ce dernier a déclaré : « je ne peux pas dire que Dieu n’existe pas, je ne suis pas sûr, je crois qu’il n’existe pas ». Cela constitue donc une prise de position religieuse.

Cette question soulevée par le concept de neutralité dans le temps présent est assez cruciale dans certaines régions d’Europe en raison de tendances sécularistes où l’on essaie d’évacuer la religion de l’espace public. Cela soulève la question de l’impartialité mais, d’autre part, cela semble infaisable parce que la religion revient. L’Europe est une exception dans ce sens que le pourcentage de croyants dans le monde augmente, de même que le nombre de vocations, à l’exception de l’Europe. Avec des réalités très différentes d’un pays à l’autre d’ailleurs.

Ainsi, 65% de Français se déclarent catholiques mais seule une toute petite minorité pratique ;la République Tchèquevient elle en tête des pays déchristianisés ;la Suèdeest un pays très sécularisé où la religion n’exerce pas d’influence sur la vie publique et pourtant la plupart des gens sont baptisés et fréquentent l’église luthérienne aux grands moments de la vie, mais cela n’a aucun retentissement dans l’espace public. La religion est par nature est un acte public, appelé à une dimension sociale, et quand on essaie de l’enfermer dans l’espace privé, cela pose problème. Il suffit de voir ce qui se passe avec l’Islam.

Lorsqu’on évoque cela avec des fonctionnaires européens dans le cadre de la politique extérieure, ils reconnaissent que, quand on ignore ce qu’est la religion, on ne peut rien comprendre par exemple à ce qui se passe en Egypte. Il faut donc avoir des notions religieuses. On doit aussi savoir ce dont il s’agit quand on évoque les persécutions religieuses si l’on veut défendre les droits de l’homme.

La religion comme facteur fondamental de la création de l’espace public

La religion continue de jouer un rôle important dans nos sociétés. On le voit bien avec cette notion de « laïcité positive ». Le concept ancien de laïcité ne cadre pas avec la situation actuelle.

Il suffit d’évoquer les musulmans qui occupent la rue pour y prier. On constate aussi que, dans le ministère des affaires étrangères français, on a créé un « pôle religions ». Les Français poussent à considérer la religion comme un facteur important dans la politique. D’autre part, il y a cet article 17 dans le traité de l’UE qui, pour la 1ère fois, a mentionné la religion et les Eglises, dans un contexte de dialogue avec l’Union. Ainsi, les institutions sont obligées par l’UE d’être en dialogue avec les Eglises. Il est donc contradictoire de vouloir expulser la religion de l’espace public et, d’autre part, essayer d’organiser un dialogue entre les institutions et les religions. On peut évoquer, à titre anecdotique, ces débats àla Cour des droits de l’homme à Strasbourg concernant l’interdiction des signes religieux.

Pourtant, sur les drapeaux de l’Europe, la croix est très présente au point qu’on avait songé à la mettre sur le drapeau européen ! Même chose pour l’euro : chaque pays pouvait introduire ses symboles mais il était interdit d’y faire figurer des symboles religieux (sauf le pape pour l’euro au Vatican). Or, sur la monnaie slovaque, on a quand même fait figurer la double croix, après avoir consulté la population par un referendum à ce sujet ; à Bruxelles, on priait pourtant les diplomates slovaques de changer cela en catimini.

Et en Grande-Bretagne, comment dissocier la reine comme tête de l’Eglise (anglicane en Angleterre, presbytérienne en Ecosse !) de la reine comme tête de l’Etat ? Faut-il également supprimer la mention FD (« fidei defensor ») ? Et en Belgique ? La religion joue un rôle important au fondement de cet état au point que plus ce pays se sécularise plus il se fragilise parce que ce qui réunissait les Belges, c’était la religion. Beaucoup de questions comme on le voit...

Si on regarde la réalité contemporaine, il faut dire que cette problématique provient aussi d’une réflexion « in abstracto », d’une pensée déconnectée du réel où l’on élabore des concepts détachés de l’histoire, en oubliant qui nous sommes.

L’exemple de la question de la croix et de la première décision prise par un juge qui ne prenait pas en compte ce qui se passe en Italie est éloquent. Il faut tenir compte de la réalité concrète, de notre tradition, de nos coutumes, de notre histoire, de notre perception du monde. Ainsi, la croix est absente en France dans la vie publique mais elle est très présente en Italie. Il faut tenir compte des réalités culturelles et historiques pour ne pas organiser une révolution contre nous-mêmes.

« Siamo parte di te »

Cette problématique est également liée avec la présence de l’islam en Europe où deux options différentes se présentent pour les chrétiens : ou avec l’islam contre les sécularistes pour protéger la liberté religieuse, - mais, alors, il faudrait autoriser toutes les habitudes qui ne sont pas les nôtres, même celles qui sont parfois contraires aux droits humains -, ou faire une alliance avec les sécularistes contre l’islam en acceptant de diminuer la présence religieuse dans l’espace public pour diminuer celle de l’islam - ce qui amène à renoncer à la présence de symboles religieux chrétiens simplement pour faire reculer l’islam.

Ce sont de mauvaises réponses. Elles ne sont pas dignes de notre héritage. Elles ne considèrent pas la réalité de notre culture ou de notre histoire. La religion a créé notre culture avec tous ces éléments qui sont précieux pour les sécularistes : la liberté humaine, la dignité humaine, la différence entre l’état et la religion, etc.

Si on prend la Charte des droits fondamentaux etla Convention des droits de l’homme européenne, lorsqu’on parle des valeurs, on évoque ce qui est nôtre, nos valeurs. Ce n’est pas dit ouvertement mais c’est très clair. Sans la chrétienté, les sécularistes ne professeraient pas ces valeurs.

Beaucoup de personnes comprennent bien qu’il est très risqué de séparer ces valeurs de la réalité religieuse. Pour le séculariste, est-il égal de vivre à l’ombre des clochers ou à celle des minarets ? N’y aurait-il aucune différence ? On peut trouver la solution si on considère que la chrétienté est cet acteur qui a construit notre culture, notre civilisation, et ne peut pas être considéré comme un danger pour cette culture.

Cela me fait penser à cette phrase qui m’a interpellé à Rome, lorsque je visitais le forum : « siamo parte di te ». Jean-Paul II a dit à Prague, cet endroit le plus sécularisé, en 1990 : « Remarquons combien serait appauvrie l’admirable beauté de cette ville à cent tours s’il y manquait la silhouette de la cathédrale et des milliers d’autres bijoux de la culture chrétienne. Combien serait appauvrie la vie spirituelle, morale et culturelle de cette nation si était exclu ou oublié ce qui était, est et sera inspiré par la foi chrétienne. Si l’on réussissait à vous rendre sourds et aveugles à ces valeurs, au Christ, à l’Eglise, à la Bible, vous deviendriez des étrangers dans votre propre culture.

Vous perdriez la sensibilité et la clef pour comprendre de si nombreuses valeurs de la philosophie, de la littérature, de la musique, de l’architecture, des arts plastiques, et de tout le domaine de l’esprit de votre propre nation mais aussi de toute la tradition européenne. » Siamo parte di te !

Pour tous renseignements ou s'inscrire aux lunch-débats:

tél. 04.344.10.89 ou info@ethiquesociale.org

_______________

(1) Monseigneur Piotr Mazurkiewicz est secrétaire général de la COMECE depuis 2008. Né en 1960, il a été ordonné prêtre en 1988 et incardiné dans l’archidiocèse de Varsovie. Il y est professeur à l'Université Cardinal Stefan Wyszynski (UKSW) où il occupe la Chaire d'Ethique politique et sociale du Département d'Etudes Historiques et sociales. Il est également membre du Conseil de la Recherche de l'Institut de Science politique de l'Académie des Sciences de Pologne, membre du Conseil d'Administration de la Société européenne de recherche en éthique « Societas Ethica ».

Le Père Mazurkiewicz est spécialiste des questions européennes, de philosophie politique, de la doctrine sociale de l'Eglise et d'éthique politique et sociale. En 1996, il a soutenu une thèse de Doctorat sur le thème «l'Eglise dans une société ouverte. Débat sur la présence de l'Eglise dans la société polonaise durant la période de transformation» au sein du Département des Etudes ecclésiastiques, historiques et sociales de l'Académie de théologie catholique de Varsovie. En 2002, il a soutenu sa thèse d'habilitation sur «l'Européanisation de l'Europe. L'identité culturelle de l'Europe dans le contexte du processus d'intégration» à l'Institut d'Etudes politiques de l'Académie des Sciences de Pologne.

(2) La Commission des Episcopats de la Communauté Européenne (COMECE) est composée d'évêques délégués par les conférences épiscopales des Etats membres de l'Union européenne et possède un Secrétariat permanent à Bruxelles. Elle a pour objet :d’accompagner et analyser le processus politique de l’Union européenne ; d’informer et conscientiser l'Eglise sur les développements de la législation et des politiques européennes ; de maintenir un dialogue régulier avec les Institutions de l'Union (Commission européenne, Conseil de l'Union européenne et Parlement européen) à travers la rencontre annuelle des principaux responsables religieux, des Séminaires de Dialogue et de multiples conférences et en prenant part aux consultations organisées par la Commission européenne ; d’encourager la réflexion, basée sur l'enseignement social de l'Eglise, sur les défis posés par la construction d'une Europe unie.

Dans les relations entretenues par l’Eglise catholique avec l’Union européenne, il convient de distinguer le rôle de la COMECE de celui du Saint-Siège, lequel est un sujet souverain de droit international public et dispose, à ce titre, d’une Représentation permanente auprès de l’Union.

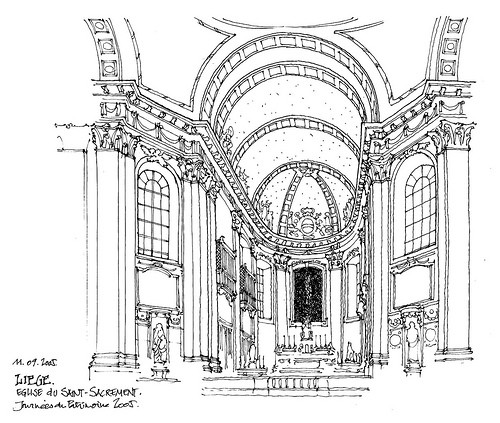

(3) L’Union des Etudiants Catholiques de Liège est membre de l’asbl « Sursum Corda » vouée à la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement, aux activités de laquelle l' "Union" est étroitement liée.

(4) S’agissant des relations entre institutions européennes et Eglises, communautés associations religieuses ou organisations philosophiques, l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que :

- « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres » ;

-« L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles » ;

-« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations ».

« Celui qui aujourd’hui veut entrer dans l’église de la Nativité de Jésus à Bethléem découvre que le portail, qui un temps était haut de cinq mètres et demi et à travers lequel les empereurs et les califes entraient dans l’édifice, a été en grande partie muré. Est demeurée seulement une ouverture basse d’un mètre et demi. L’intention était probablement de mieux protéger l’église contre d’éventuels assauts, mais surtout d’éviter qu’on entre à cheval dans la maison de Dieu. Celui qui désire entrer dans le lieu de la naissance de Jésus, doit se baisser. Il me semble qu’en cela se manifeste une vérité plus profonde, par laquelle nous voulons nous laisser toucher en cette sainte Nuit : si nous voulons trouver le Dieu apparu comme un enfant, alors nous devons descendre du cheval de notre raison « libérale ». Nous devons déposer nos fausses certitudes, notre orgueil intellectuel, qui nous empêche de percevoir la proximité de Dieu. Nous devons suivre le chemin intérieur de saint François – le chemin vers cette extrême simplicité extérieure et intérieure qui rend le cœur capable de voir. Nous devons nous baisser, aller spirituellement, pour ainsi dire, à pied, pour pouvoir entrer à travers le portail de la foi et rencontrer le Dieu qui est différent de nos préjugés et de nos opinions : le Dieu qui se cache dans l’humilité d’un enfant qui vient de naître."

« Celui qui aujourd’hui veut entrer dans l’église de la Nativité de Jésus à Bethléem découvre que le portail, qui un temps était haut de cinq mètres et demi et à travers lequel les empereurs et les califes entraient dans l’édifice, a été en grande partie muré. Est demeurée seulement une ouverture basse d’un mètre et demi. L’intention était probablement de mieux protéger l’église contre d’éventuels assauts, mais surtout d’éviter qu’on entre à cheval dans la maison de Dieu. Celui qui désire entrer dans le lieu de la naissance de Jésus, doit se baisser. Il me semble qu’en cela se manifeste une vérité plus profonde, par laquelle nous voulons nous laisser toucher en cette sainte Nuit : si nous voulons trouver le Dieu apparu comme un enfant, alors nous devons descendre du cheval de notre raison « libérale ». Nous devons déposer nos fausses certitudes, notre orgueil intellectuel, qui nous empêche de percevoir la proximité de Dieu. Nous devons suivre le chemin intérieur de saint François – le chemin vers cette extrême simplicité extérieure et intérieure qui rend le cœur capable de voir. Nous devons nous baisser, aller spirituellement, pour ainsi dire, à pied, pour pouvoir entrer à travers le portail de la foi et rencontrer le Dieu qui est différent de nos préjugés et de nos opinions : le Dieu qui se cache dans l’humilité d’un enfant qui vient de naître."

Les horaires mentionnés dans l’annuaire précité demeurent inchangés : 10h (missel de 1962) et 11h15 (missel de 1970). Au total, une fréquentation moyenne de 120 à 140 fidèles par dimanche. Les grandes célébrations festives (qui attirent, selon les cas, de 200 à 500 personnes) ne sont pas comprises dans cette statistique.

Les horaires mentionnés dans l’annuaire précité demeurent inchangés : 10h (missel de 1962) et 11h15 (missel de 1970). Au total, une fréquentation moyenne de 120 à 140 fidèles par dimanche. Les grandes célébrations festives (qui attirent, selon les cas, de 200 à 500 personnes) ne sont pas comprises dans cette statistique. de 11h15 et le lectorat y est pris en charge par M. R. Parmentier ; celle de 10h peut compter aussi sur le dévouement de deux adultes, MM. G. Lahaye et J. Braive.

de 11h15 et le lectorat y est pris en charge par M. R. Parmentier ; celle de 10h peut compter aussi sur le dévouement de deux adultes, MM. G. Lahaye et J. Braive. Les offices de la semaine sainte ont été célébrés en 2010 (pour la première fois) et en 2011. Du dimanche des Rameaux à celui de Pâques, ils ont réuni chaque année, additionnés au fil des jours saints, aux alentours de 500 participants, dont 150 le Vendredi-Saint : beaucoup de piété et de ferveur, en particulier lors du chemin de Croix (conduit par l’abbé Germeau et l’abbé Arimont).

Les offices de la semaine sainte ont été célébrés en 2010 (pour la première fois) et en 2011. Du dimanche des Rameaux à celui de Pâques, ils ont réuni chaque année, additionnés au fil des jours saints, aux alentours de 500 participants, dont 150 le Vendredi-Saint : beaucoup de piété et de ferveur, en particulier lors du chemin de Croix (conduit par l’abbé Germeau et l’abbé Arimont). une vingtaine de fidèles de tous âges et origines perpétuent la vocation priante de cet oratoire : vêpres grégoriennes, adoration, chapelet et bénédiction du saint-sacrement. Les confessions s’échelonnent durant ce temps.

une vingtaine de fidèles de tous âges et origines perpétuent la vocation priante de cet oratoire : vêpres grégoriennes, adoration, chapelet et bénédiction du saint-sacrement. Les confessions s’échelonnent durant ce temps.  La fidélisation du public fréquentant l’église explique que de telles célébrations soient plus souvent demandées (et obtenues). À terme, la pratique religieuse multiforme qui s’y développe pourrait raisonnablement entraîner une demande d’évaluation du statut canonique de ce lieu de culte.

La fidélisation du public fréquentant l’église explique que de telles célébrations soient plus souvent demandées (et obtenues). À terme, la pratique religieuse multiforme qui s’y développe pourrait raisonnablement entraîner une demande d’évaluation du statut canonique de ce lieu de culte.  de la « Capella Verviensis » (dir. J.-M. Allepaerts). Le programme des chants alternait la polyphonie de la très belle messe « Ô magnum mysterium » de Tomas-Luis da Vittoria (1548-1611) et six chorals ou motets anciens traditionnels. Le propre grégorien était assuré par la schola du Saint-Sacrement.

de la « Capella Verviensis » (dir. J.-M. Allepaerts). Le programme des chants alternait la polyphonie de la très belle messe « Ô magnum mysterium » de Tomas-Luis da Vittoria (1548-1611) et six chorals ou motets anciens traditionnels. Le propre grégorien était assuré par la schola du Saint-Sacrement.

La célébration festive de la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques est née en 1246 à Liège, sous l’impulsion de Julienne de Cornillon et Ėve de Saint-Martin. Elle fut étendue au monde entier en 1264 et la procession qui l’accompagne vit le jour en 1318. Mais à Liège, cette procession s’est éteinte dans les années 1970. Un comité de fidèles a vu le jour en 2010, pour la faire revivre dans le quartier Avroy-Jardin botanique.

La célébration festive de la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques est née en 1246 à Liège, sous l’impulsion de Julienne de Cornillon et Ėve de Saint-Martin. Elle fut étendue au monde entier en 1264 et la procession qui l’accompagne vit le jour en 1318. Mais à Liège, cette procession s’est éteinte dans les années 1970. Un comité de fidèles a vu le jour en 2010, pour la faire revivre dans le quartier Avroy-Jardin botanique. célébrée selon l’ usus antiquior, dans l’église du Saint-Sacrement, par Mgr Michel Dangoisse (doyen du chapitre cathédral de Namur) avec les abbés Herman (diacre) et Germeau (sous-diacre). Le regretté Chanoine Dangoisse (décédé le 22 août 2010) y prononça un de ces sermons vibrants et chaleureux dont il avait le secret (texte disponible sur demande ou sur ce blog. La cérémonie a bénéficié de la très belle prestation de la schola de la Maîtrise de Verviers (dir. J.-M. Allepaerts) et d’ Erna Verlinden (soprano solo). Au programme, la « Missa secundi toni » de Roland de Lassus, le motet « Adoramus te » de Palestrina, un « Tantum ergo » composé par J.-M. Allepaerts et le propre grégorien de la fête attribué à saint Thomas d’Aquin. L’harmonie Saint-Georges de Montzen, les organisateurs de la procession de Vottem, le recteur du sanctuaire de Tancrémont, la paroisse de Grand-Halleux ainsi qu’un généreux mécène ont aussi apporté un aide substantielle à la réussite de la manifestation, de même qu’à son « deuxième retour » en 2011.

célébrée selon l’ usus antiquior, dans l’église du Saint-Sacrement, par Mgr Michel Dangoisse (doyen du chapitre cathédral de Namur) avec les abbés Herman (diacre) et Germeau (sous-diacre). Le regretté Chanoine Dangoisse (décédé le 22 août 2010) y prononça un de ces sermons vibrants et chaleureux dont il avait le secret (texte disponible sur demande ou sur ce blog. La cérémonie a bénéficié de la très belle prestation de la schola de la Maîtrise de Verviers (dir. J.-M. Allepaerts) et d’ Erna Verlinden (soprano solo). Au programme, la « Missa secundi toni » de Roland de Lassus, le motet « Adoramus te » de Palestrina, un « Tantum ergo » composé par J.-M. Allepaerts et le propre grégorien de la fête attribué à saint Thomas d’Aquin. L’harmonie Saint-Georges de Montzen, les organisateurs de la procession de Vottem, le recteur du sanctuaire de Tancrémont, la paroisse de Grand-Halleux ainsi qu’un généreux mécène ont aussi apporté un aide substantielle à la réussite de la manifestation, de même qu’à son « deuxième retour » en 2011. L’opération fut, en effet, réitérée le samedi 25 juin 2011. La Solennité se déroula à nouveau selon la forme extraordinaire, dans une église du Saint-Sacrement archicomble (les 400 sièges disponibles n’ont pas suffit). Le célébrant fut cette fois le P. Jos Vanderbruggen o.praem.(prieuré de Tancrémont) avec un diacre (abbé J.-P. Herman) et un sous-diacre (abbé C. Germeau). Le sermon a été prononcé par l’abbé Herman. Le texte est, comme d’habitude, disponible sur simple demande ou en consultant ce blog . La qualité de la liturgie fut aussi mise en valeur pa

L’opération fut, en effet, réitérée le samedi 25 juin 2011. La Solennité se déroula à nouveau selon la forme extraordinaire, dans une église du Saint-Sacrement archicomble (les 400 sièges disponibles n’ont pas suffit). Le célébrant fut cette fois le P. Jos Vanderbruggen o.praem.(prieuré de Tancrémont) avec un diacre (abbé J.-P. Herman) et un sous-diacre (abbé C. Germeau). Le sermon a été prononcé par l’abbé Herman. Le texte est, comme d’habitude, disponible sur simple demande ou en consultant ce blog . La qualité de la liturgie fut aussi mise en valeur pa r la participation de la Schola Sainte-Cécile (dir. Henri Adam de Villiers) de la paroisse Saint-Eugène (Paris 9e) qui interpréta, outre le propre grégorien, la messe à 4 voix mixtes « ad maiorem Dei gloriam » d’André Campra, maître de chapelle de Louis XV, ainsi que des motets du XVIIe siècle français et liégeois. Comme l’année précédente la procession du Saint-Sacrement se déroula dans le Quartier d’Avroy. L’autorité ecclésiastique avait, cette fois, marqué son accord sur la manifestation, qui réunit cette année encore plusieurs centaines de participants.

r la participation de la Schola Sainte-Cécile (dir. Henri Adam de Villiers) de la paroisse Saint-Eugène (Paris 9e) qui interpréta, outre le propre grégorien, la messe à 4 voix mixtes « ad maiorem Dei gloriam » d’André Campra, maître de chapelle de Louis XV, ainsi que des motets du XVIIe siècle français et liégeois. Comme l’année précédente la procession du Saint-Sacrement se déroula dans le Quartier d’Avroy. L’autorité ecclésiastique avait, cette fois, marqué son accord sur la manifestation, qui réunit cette année encore plusieurs centaines de participants. L’abbé Cl. Germeau a prêché à l’église du Saint-Sacrement, le 20 mars 2010, une journée de retraite de carême pour 40 personnes, sur le thème « Face aux dérives actuelles, qu’en est-il de Jésus-Christ aujourd’hui ? » et le 26 mars 2011 il a réitéré cette récollection, toujours pour une quarantaine de retraitants, afin de répondre à la question : « Quels sont l’avenir et la force

L’abbé Cl. Germeau a prêché à l’église du Saint-Sacrement, le 20 mars 2010, une journée de retraite de carême pour 40 personnes, sur le thème « Face aux dérives actuelles, qu’en est-il de Jésus-Christ aujourd’hui ? » et le 26 mars 2011 il a réitéré cette récollection, toujours pour une quarantaine de retraitants, afin de répondre à la question : « Quels sont l’avenir et la force  Sursum Corda, a réuni 200 personnes dans l’église du Saint-Sacrement pour une conférence de rentrée sur « La pensée théologique de Benoît XVI »: un exposé magistral de l’abbé Éric Iborra (le texte de cette conférence est disponible sur demande et accessible aussi sur ce blog. Spécialiste de l’œuvre de Joseph Ratzinger, dont il a traduit en français de nombreuses publications, le Père Iborra dispense à l’école cathédrale de Paris, au collège des Bernardins, un cours consacré à la pensée du Saint-Père, cours dont il fait aussi bénéficier les paroissiens de l’église Saint-Eugène (Paris 9e) où il est vicaire. La conférence fut suivie de la « Messe du Saint-Esprit », célébrée selon le missel de 1962 par l’abbé Iborra (officiant), l’abbé Herman (diacre) et l’abbé Germeau (sous-diacre), avec aussi le concours très apprécié de l’Ensemble vocal « Praeludium », de la Schola grégorienne du Saint-Sacrement et de deux solistes (Erna Verlinden , soprano, Patricia Moulan, alto). Au programme : le plain-chant de la messe et des œuvres polyphoniques de compositeurs liégeois : Pierre Bonhomme (XVIe s.) et Henry Du Mont (XVIIe s.).

Sursum Corda, a réuni 200 personnes dans l’église du Saint-Sacrement pour une conférence de rentrée sur « La pensée théologique de Benoît XVI »: un exposé magistral de l’abbé Éric Iborra (le texte de cette conférence est disponible sur demande et accessible aussi sur ce blog. Spécialiste de l’œuvre de Joseph Ratzinger, dont il a traduit en français de nombreuses publications, le Père Iborra dispense à l’école cathédrale de Paris, au collège des Bernardins, un cours consacré à la pensée du Saint-Père, cours dont il fait aussi bénéficier les paroissiens de l’église Saint-Eugène (Paris 9e) où il est vicaire. La conférence fut suivie de la « Messe du Saint-Esprit », célébrée selon le missel de 1962 par l’abbé Iborra (officiant), l’abbé Herman (diacre) et l’abbé Germeau (sous-diacre), avec aussi le concours très apprécié de l’Ensemble vocal « Praeludium », de la Schola grégorienne du Saint-Sacrement et de deux solistes (Erna Verlinden , soprano, Patricia Moulan, alto). Au programme : le plain-chant de la messe et des œuvres polyphoniques de compositeurs liégeois : Pierre Bonhomme (XVIe s.) et Henry Du Mont (XVIIe s.).  Le 27 novembre 2010, à la demande et en union avec le pape Benoît XVI, une veillée de prière pour la vie naissante a été organisée à l’église du Saint-Sacrement par les jeunes du mouvement « Génération pour la vie » et l’Union des étudiants catholiques de Liège. Elle a réuni une bonne soixantaine de personnes, sous la présidence de l’abbé Cl. Germeau (Foyer des jeunes de Herstal).La cérémonie fut précédée d’une conférence intitulée « L’Onu nuit gravement à la vie »donnée par Mme Anne-Marie Libert, professeur au Séminaire de Namur et collaboratrice de Mgr Michel Schooyans, consulteur du conseil pontifical pour la famille (texte disponible sur demande et publié sur ce blog).

Le 27 novembre 2010, à la demande et en union avec le pape Benoît XVI, une veillée de prière pour la vie naissante a été organisée à l’église du Saint-Sacrement par les jeunes du mouvement « Génération pour la vie » et l’Union des étudiants catholiques de Liège. Elle a réuni une bonne soixantaine de personnes, sous la présidence de l’abbé Cl. Germeau (Foyer des jeunes de Herstal).La cérémonie fut précédée d’une conférence intitulée « L’Onu nuit gravement à la vie »donnée par Mme Anne-Marie Libert, professeur au Séminaire de Namur et collaboratrice de Mgr Michel Schooyans, consulteur du conseil pontifical pour la famille (texte disponible sur demande et publié sur ce blog).

Veritate », donnée le 29 octobre 2009 à la salle académique de l’Ulg, à l’initiative du Cercle Gustave Thibon et du Groupe Ethique Sociale, par Herman Van Rompuy, ancien premier ministre belge et actuel président du Conseil européen, Rocco Buttiglione, vice président de la Chambre des députés d’Italie et Mgr Michel Schooyans, professeur émérite à l’U.C.L., membre de l’Académie pontificale des sciences sociales et consulteur du Conseil pontifical pour la famille Ces actes ont été publiés (mars 2010) aux éditions « Fidélité » sous le titre « Un développement humain intégral. La pensée sociale de Benoît XVI dans l’Encyclique Caritas in Veritate ». Diffusion librairie. Prix 6 €. pour une commande directe via « Sursum Corda » (courriel

Veritate », donnée le 29 octobre 2009 à la salle académique de l’Ulg, à l’initiative du Cercle Gustave Thibon et du Groupe Ethique Sociale, par Herman Van Rompuy, ancien premier ministre belge et actuel président du Conseil européen, Rocco Buttiglione, vice président de la Chambre des députés d’Italie et Mgr Michel Schooyans, professeur émérite à l’U.C.L., membre de l’Académie pontificale des sciences sociales et consulteur du Conseil pontifical pour la famille Ces actes ont été publiés (mars 2010) aux éditions « Fidélité » sous le titre « Un développement humain intégral. La pensée sociale de Benoît XVI dans l’Encyclique Caritas in Veritate ». Diffusion librairie. Prix 6 €. pour une commande directe via « Sursum Corda » (courriel  publié en septembre 2010 aux éditions Mols par Mutien-Omer Houziaux, ancien maître de conférence à l’Ulg, sous le titre « A contretemps. Regards politiquement incorrects ». Préface de †Mgr Michel Dangoisse. Diffusion en librairie. Prix de faveur 20 € pour une commande directe : soit par tél. au secrétariat de « sursum corda » 04.344.10.89 ou courriel

publié en septembre 2010 aux éditions Mols par Mutien-Omer Houziaux, ancien maître de conférence à l’Ulg, sous le titre « A contretemps. Regards politiquement incorrects ». Préface de †Mgr Michel Dangoisse. Diffusion en librairie. Prix de faveur 20 € pour une commande directe : soit par tél. au secrétariat de « sursum corda » 04.344.10.89 ou courriel

Marcellis, une présentation de la musique des cultes. Pour le culte catholique, c’est le chant grégorien qui avait été retenu et ce sont les « grégorianistes » de l’église du Saint-Sacrement qui l’ont interprété avec des pièces montrant la variété fonctionnelle de son écriture. Les commentaires étaient assurés par Gérald Messiaen.

Marcellis, une présentation de la musique des cultes. Pour le culte catholique, c’est le chant grégorien qui avait été retenu et ce sont les « grégorianistes » de l’église du Saint-Sacrement qui l’ont interprété avec des pièces montrant la variété fonctionnelle de son écriture. Les commentaires étaient assurés par Gérald Messiaen. À l’initiative de la Ville de Liège et avec le concours de l’asbl « Art et Orgue en Wallonie », quatre organistes de talent (Geneviève Chapelier, Joëlle Sauvenière, Pierre Thimus et Éric Mairlot) ont fait partager leur passion à une soixantaine de promeneurs dans un itinéraire musical allant de l’église du Saint-Sacrement à la Salle Philharmonique, en passant par la Collégiale Saint-Jacques et la Cathédrale Saint-Paul.

À l’initiative de la Ville de Liège et avec le concours de l’asbl « Art et Orgue en Wallonie », quatre organistes de talent (Geneviève Chapelier, Joëlle Sauvenière, Pierre Thimus et Éric Mairlot) ont fait partager leur passion à une soixantaine de promeneurs dans un itinéraire musical allant de l’église du Saint-Sacrement à la Salle Philharmonique, en passant par la Collégiale Saint-Jacques et la Cathédrale Saint-Paul. on de la façade de l’église, confié à Alain Crèvecoeur et Louis Schockert), de tailleur de pierre (avec une démonstration du maître artisan Philippe Dewart) et d’organiste (avec un récital de Geneviève Chapelier évoquant trois aspects de son métier : l’orgue dans la liturgie, en concert et à l’école). De cinq à six cents visites se sont échelonnées le samedi et le dimanche, de 14h30 à 18h.

on de la façade de l’église, confié à Alain Crèvecoeur et Louis Schockert), de tailleur de pierre (avec une démonstration du maître artisan Philippe Dewart) et d’organiste (avec un récital de Geneviève Chapelier évoquant trois aspects de son métier : l’orgue dans la liturgie, en concert et à l’école). De cinq à six cents visites se sont échelonnées le samedi et le dimanche, de 14h30 à 18h. L’Académie de chant grégorien a rouvert ses portes au Saint-Sacrement le 4 décembre 2010, pour une trentaine d’inscrits : douze samedis après-midi (15h-17h30) par mois (de décembre à mai), deux professeurs:St. Junker (photo) et G. Messiaen, un thème : « à la découverte des couleurs régionales du plain-chant (VIe-XIIe s. : vieux romain, gallican, ambrosien bénéventin) et une option « technique et travail de la voix (4h. supplémentaires à fixer avec le professeur).

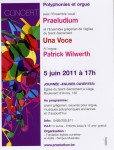

L’Académie de chant grégorien a rouvert ses portes au Saint-Sacrement le 4 décembre 2010, pour une trentaine d’inscrits : douze samedis après-midi (15h-17h30) par mois (de décembre à mai), deux professeurs:St. Junker (photo) et G. Messiaen, un thème : « à la découverte des couleurs régionales du plain-chant (VIe-XIIe s. : vieux romain, gallican, ambrosien bénéventin) et une option « technique et travail de la voix (4h. supplémentaires à fixer avec le professeur). liégeoises à (re)découvrir, ce « Noël à travers les âges » a réuni, pour le public du Saint-Sacrement, l’Ensemble « Praeludium » (photo) et le guitariste classique Pascal Tonnaer, sous la direction de Patrick Wilwerth. Ce dernier fit également chanter l’orgue dont il est titulaire. L’Ensemble « Praeludium » compte une quinzaine de chanteurs issus des académies de musique de la région liégeoise (répétitions au Saint-Sacrement, tous les mercredis à 19h30).

liégeoises à (re)découvrir, ce « Noël à travers les âges » a réuni, pour le public du Saint-Sacrement, l’Ensemble « Praeludium » (photo) et le guitariste classique Pascal Tonnaer, sous la direction de Patrick Wilwerth. Ce dernier fit également chanter l’orgue dont il est titulaire. L’Ensemble « Praeludium » compte une quinzaine de chanteurs issus des académies de musique de la région liégeoise (répétitions au Saint-Sacrement, tous les mercredis à 19h30). Le samedi 21 mai, l’académie de chant grégorien à Liège fêtait sa 9e année d’existence par le concert (chez les Bénédictines) et la messe (au Saint-Sacrement) clôturant son cycle annuel 2010-2011. Pour la circonstance, le Gregoriaans Koor Leuven (photo) dirigé par Frans Mariman (un des meilleurs spécialistes belges de la sémiologie grégorienne) s’est joint aux trente élèves de l’Académie pour offrir au public un panorama musical alternant les grandes monodies de l’âge d’or du chant grégorien et la variété des plain- chants régionaux, sans oublier le déchant et la diaphonie qui apparurent dès la fin du IXe siècle. Aux dires de tous, l’une des meilleures prestations des élèves, dont le mérite revient aussi à leur chef, Stéphan Junker et la belle voix de soliste d’un « ancien » venue les épauler : celle de Luc Schyns, membre de la schola du Saint-Sacrement.

Le samedi 21 mai, l’académie de chant grégorien à Liège fêtait sa 9e année d’existence par le concert (chez les Bénédictines) et la messe (au Saint-Sacrement) clôturant son cycle annuel 2010-2011. Pour la circonstance, le Gregoriaans Koor Leuven (photo) dirigé par Frans Mariman (un des meilleurs spécialistes belges de la sémiologie grégorienne) s’est joint aux trente élèves de l’Académie pour offrir au public un panorama musical alternant les grandes monodies de l’âge d’or du chant grégorien et la variété des plain- chants régionaux, sans oublier le déchant et la diaphonie qui apparurent dès la fin du IXe siècle. Aux dires de tous, l’une des meilleures prestations des élèves, dont le mérite revient aussi à leur chef, Stéphan Junker et la belle voix de soliste d’un « ancien » venue les épauler : celle de Luc Schyns, membre de la schola du Saint-Sacrement. L’église du Saint-Sacrement a participé le 29 mai au circuit de la 2e fête de l’orgue à Liège (avec un programme de musique ethnique défendu par S.Jovic et G. Krahfort) et le 5 juin à l’opération « églises ouvertes » qui vise à créer un réseau d’églises menant des actions pour rendre leur atmosphère chaleureuse et accueillante. Le thème du concert « Orgue, Polyphonie et Plain Chant » présenté dans ce cadre a réuni l’Ensemble vocal « Praeludium » (polyphonies anciennes et modernes), l’Ensemble « Una Voce » (dir. Stéphan Junker) composé d’élèves ou anciens élèves de l’académie de chant grégorien (plain-chant et diaphonie) et l’organiste Patrick Wilwerth (œuvres de J.-S. Bach et de compositeurs liégeois).

L’église du Saint-Sacrement a participé le 29 mai au circuit de la 2e fête de l’orgue à Liège (avec un programme de musique ethnique défendu par S.Jovic et G. Krahfort) et le 5 juin à l’opération « églises ouvertes » qui vise à créer un réseau d’églises menant des actions pour rendre leur atmosphère chaleureuse et accueillante. Le thème du concert « Orgue, Polyphonie et Plain Chant » présenté dans ce cadre a réuni l’Ensemble vocal « Praeludium » (polyphonies anciennes et modernes), l’Ensemble « Una Voce » (dir. Stéphan Junker) composé d’élèves ou anciens élèves de l’académie de chant grégorien (plain-chant et diaphonie) et l’organiste Patrick Wilwerth (œuvres de J.-S. Bach et de compositeurs liégeois).

Dans ce cadre, l’église du

Dans ce cadre, l’église du en 1779 par le prince-évêque François-Charles de Velbrück) et l’asbl « Sursum Corda » ont organisé ensemble à l’église du Saint-Sacrement, le jeudi 15 septembre 2011 à 20h00, un concert de chants grégoriens interprétés par l’Ensemble vocal féminin « Caliomène » (dir. Inès Gonzalès), une formation professionnelle issue du prestigieux chœur grégorien de Paris (concert commenté par Marie Fallon). 160 auditeurs ont assisté au concert intitulé : un millénaire d’histoire de la musique occidentale ». L’enregistrement du concert est disponible sur CD (sur simple demande à « Sursum Corda » : prix 8 euros)

en 1779 par le prince-évêque François-Charles de Velbrück) et l’asbl « Sursum Corda » ont organisé ensemble à l’église du Saint-Sacrement, le jeudi 15 septembre 2011 à 20h00, un concert de chants grégoriens interprétés par l’Ensemble vocal féminin « Caliomène » (dir. Inès Gonzalès), une formation professionnelle issue du prestigieux chœur grégorien de Paris (concert commenté par Marie Fallon). 160 auditeurs ont assisté au concert intitulé : un millénaire d’histoire de la musique occidentale ». L’enregistrement du concert est disponible sur CD (sur simple demande à « Sursum Corda » : prix 8 euros)

Un contrat d’occupation précaire de la petite habitation attenant à la façade (côté parking) a été conclu avec la personne affectée à la maintenance de l’église et de ses annexes, à charge pour elle de remettre ce logis en état. La pose de nouveaux châssis à la porte et aux fenêtres donnant sur la cour voisine (servitudes de passage et de vue), qui était exclue de la convention, a été réalisée aux seuls frais de l’asbl.

Un contrat d’occupation précaire de la petite habitation attenant à la façade (côté parking) a été conclu avec la personne affectée à la maintenance de l’église et de ses annexes, à charge pour elle de remettre ce logis en état. La pose de nouveaux châssis à la porte et aux fenêtres donnant sur la cour voisine (servitudes de passage et de vue), qui était exclue de la convention, a été réalisée aux seuls frais de l’asbl. "Sursum Corda"), les auteurs de projets (architectes A. Crevecoeur et L. Schokert-Atelier Nord), la Commission des Monuments et Sites, la Ville de Liège (service de l'urbanisme) et le Service Public de Wallonie (SPW, direction du Patrimoine) s'est réuni le 13 octobre 2010 et le 21 avril 2011. Il résulte de ses délibérations que préalablement au dépôt d'une demande de certificat de patrimoine portant sur la restauration de la façade (cahier des charges en cours d'élaboration par les architectes), la Région wallonne exige qu'il soit procédé à deux études: l'une porte sur la stabilité du bâtiment, l'autre sur les décors sculptés de la façade à restaurer (les bas reliefs représentant saint Jean à Patmos et la légende de saint Augustin ainsi que le fronton triangulaire comportant les armoiries polychromes du prince-évêque Charles d'Oultremont). Les cahiers des charges afférents à ces études ont été établis et les propositions d'adjudication des marchés transmises pour accord au SPW (ministère de la Région wallonne) qui devrait couvrir soixante pourcents (23.400 €) du coût total (39.000 €). Le solde (15.600 €) demeure à nos charges.

"Sursum Corda"), les auteurs de projets (architectes A. Crevecoeur et L. Schokert-Atelier Nord), la Commission des Monuments et Sites, la Ville de Liège (service de l'urbanisme) et le Service Public de Wallonie (SPW, direction du Patrimoine) s'est réuni le 13 octobre 2010 et le 21 avril 2011. Il résulte de ses délibérations que préalablement au dépôt d'une demande de certificat de patrimoine portant sur la restauration de la façade (cahier des charges en cours d'élaboration par les architectes), la Région wallonne exige qu'il soit procédé à deux études: l'une porte sur la stabilité du bâtiment, l'autre sur les décors sculptés de la façade à restaurer (les bas reliefs représentant saint Jean à Patmos et la légende de saint Augustin ainsi que le fronton triangulaire comportant les armoiries polychromes du prince-évêque Charles d'Oultremont). Les cahiers des charges afférents à ces études ont été établis et les propositions d'adjudication des marchés transmises pour accord au SPW (ministère de la Région wallonne) qui devrait couvrir soixante pourcents (23.400 €) du coût total (39.000 €). Le solde (15.600 €) demeure à nos charges.

La mise en œuvre de ce plan commencera par la réhabilitation complète de la belle façade XVIIIe, qui en a bien besoin : les études préalables ont déjà fait l’objet d’une proposition d' adjudication (cfr.chapitre sauvegarde du patrimoine ci-dessus) et le coût de sa restauration elle-même s’élèvera certainement à plus de 150.000 € (60.000 € à nos charges et 90.000 à charge de la Région wallonne), études préalables non comprises. Actuellement, notre réserve pour ce faire s’élève à 40.000 € : c’est dire que notre effort annuel pour l’alimenter doit se poursuivre.

La mise en œuvre de ce plan commencera par la réhabilitation complète de la belle façade XVIIIe, qui en a bien besoin : les études préalables ont déjà fait l’objet d’une proposition d' adjudication (cfr.chapitre sauvegarde du patrimoine ci-dessus) et le coût de sa restauration elle-même s’élèvera certainement à plus de 150.000 € (60.000 € à nos charges et 90.000 à charge de la Région wallonne), études préalables non comprises. Actuellement, notre réserve pour ce faire s’élève à 40.000 € : c’est dire que notre effort annuel pour l’alimenter doit se poursuivre. et nouveau venant rejoindre la liste des contributeurs). Si 300 d'entre eux acceptent de donner (en moyenne) 50 € (à verser au compte IBAN : BE58 0003 2522 9579 BIC : BPOTBEB1 de l’asbl « Sursum corda » à Liège) nos comptes pourront, cette fois encore, se présenter en équilibre. Naturellement, chacun donne selon ses moyens et l’ « obole de la veuve » a aussi sa valeur : la plus précieuse, celle de son cœur.

et nouveau venant rejoindre la liste des contributeurs). Si 300 d'entre eux acceptent de donner (en moyenne) 50 € (à verser au compte IBAN : BE58 0003 2522 9579 BIC : BPOTBEB1 de l’asbl « Sursum corda » à Liège) nos comptes pourront, cette fois encore, se présenter en équilibre. Naturellement, chacun donne selon ses moyens et l’ « obole de la veuve » a aussi sa valeur : la plus précieuse, celle de son cœur.

entre autres, trois intéressantes réflexions (Jacques Naedts , Olivier Bonnewijn, Bruno Jacobs) sur la relation du corps à l’être et à sa destinée et deux exposés sur la vision de l’au-delà dans l’ancien puis le nouveau Testament (J. Ries).

entre autres, trois intéressantes réflexions (Jacques Naedts , Olivier Bonnewijn, Bruno Jacobs) sur la relation du corps à l’être et à sa destinée et deux exposés sur la vision de l’au-delà dans l’ancien puis le nouveau Testament (J. Ries).  En parlant de « brèche » on semblait mettre une bonne note au pape parce qu’il se rapprochait de l’opinion commune !

En parlant de « brèche » on semblait mettre une bonne note au pape parce qu’il se rapprochait de l’opinion commune ! La mission de l'Église est de se faire le vecteur du message du Christ, d'une vérité d’un autre ordre que la vérité du monde. Dans la mesure où ces deux s'opposent, il y aura toujours, au moins pour une part, une opposition entre la logique du monde et celle l'Évangile qui est celle, qu’on le veuille ou non, de la porte étroite. Lorsque Jésus enseigne, il ne cherche pas à faire l’unanimité. Il est venu déranger au nom de son Père pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. Il leur dit : Soyez dans le monde sans être du monde.

La mission de l'Église est de se faire le vecteur du message du Christ, d'une vérité d’un autre ordre que la vérité du monde. Dans la mesure où ces deux s'opposent, il y aura toujours, au moins pour une part, une opposition entre la logique du monde et celle l'Évangile qui est celle, qu’on le veuille ou non, de la porte étroite. Lorsque Jésus enseigne, il ne cherche pas à faire l’unanimité. Il est venu déranger au nom de son Père pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. Il leur dit : Soyez dans le monde sans être du monde.

Pour moi, le Carême est l'occasion de me défaire des choses inutiles qui encombrent ma vie de tous les jours. Le Carême, c'est choisir quelques comportements qui m'éloignent quotidiennement de Dieu, mais que je fais sans vraiment m'en rendre comtpe, et tenter de les erradiquer. Pour ce faire, l'Eglise propose trois voies pour choisir nos petits 'sacrifices'.

Pour moi, le Carême est l'occasion de me défaire des choses inutiles qui encombrent ma vie de tous les jours. Le Carême, c'est choisir quelques comportements qui m'éloignent quotidiennement de Dieu, mais que je fais sans vraiment m'en rendre comtpe, et tenter de les erradiquer. Pour ce faire, l'Eglise propose trois voies pour choisir nos petits 'sacrifices'.  année via sa facette alimentaire. En tous cas, pas dans un premier temps. Pour des raisons de santé, je ne peux pratiquer un jeûne à l'état pur. Mais j'ai fait le voeu de m'abstenir de viande les mercredis et les vendredis afin de me rappeler le sacrifice du Christ ainsi que de jeûner de manière progressive afin de faire une petite place bien physique en moi pour Dieu. C'est-à-dire que, progressivement, je vais éviter de boire du café, ensuite de manger du chocolat, toutes ces choses qui ne sont pas nécessaires et qui nous procurent du plaisir. Certains diront que c'est du masochisme, j'aurais envie de leur répondre que ce n'est que de l'ascèse. En effet, lorsque l'on s'abstient de manger du chocolat pendant trois semaines, par exemple, on se rend compte du réel plaisir qu'il nous procure lorsqu'on en mange enfin. Je veux pointer là un gros problème dans notre société: la surconsommation. On a plus le goût de rien. On a toujours trop. En gros, ce ''jeûne alimentaire'' comme je l'appelle, me permet de me ''désintoxiquer'' de cette surabondance. Mais le plus important, c'est qu'il m'aide à partager la condition de ces personnes qui n'ont pas la chance d'avoir accès à cette surabondance.

année via sa facette alimentaire. En tous cas, pas dans un premier temps. Pour des raisons de santé, je ne peux pratiquer un jeûne à l'état pur. Mais j'ai fait le voeu de m'abstenir de viande les mercredis et les vendredis afin de me rappeler le sacrifice du Christ ainsi que de jeûner de manière progressive afin de faire une petite place bien physique en moi pour Dieu. C'est-à-dire que, progressivement, je vais éviter de boire du café, ensuite de manger du chocolat, toutes ces choses qui ne sont pas nécessaires et qui nous procurent du plaisir. Certains diront que c'est du masochisme, j'aurais envie de leur répondre que ce n'est que de l'ascèse. En effet, lorsque l'on s'abstient de manger du chocolat pendant trois semaines, par exemple, on se rend compte du réel plaisir qu'il nous procure lorsqu'on en mange enfin. Je veux pointer là un gros problème dans notre société: la surconsommation. On a plus le goût de rien. On a toujours trop. En gros, ce ''jeûne alimentaire'' comme je l'appelle, me permet de me ''désintoxiquer'' de cette surabondance. Mais le plus important, c'est qu'il m'aide à partager la condition de ces personnes qui n'ont pas la chance d'avoir accès à cette surabondance.  Troisièmement, et pour finir, il y a la prière. J'ai choisi de tout simplement consacrer un peu plus de temps à la prière quotidienne et de donner quelques minutes supplémentaires à l'adoration au moins une fois par semaine lorsque mon planning me le permet.

Troisièmement, et pour finir, il y a la prière. J'ai choisi de tout simplement consacrer un peu plus de temps à la prière quotidienne et de donner quelques minutes supplémentaires à l'adoration au moins une fois par semaine lorsque mon planning me le permet.