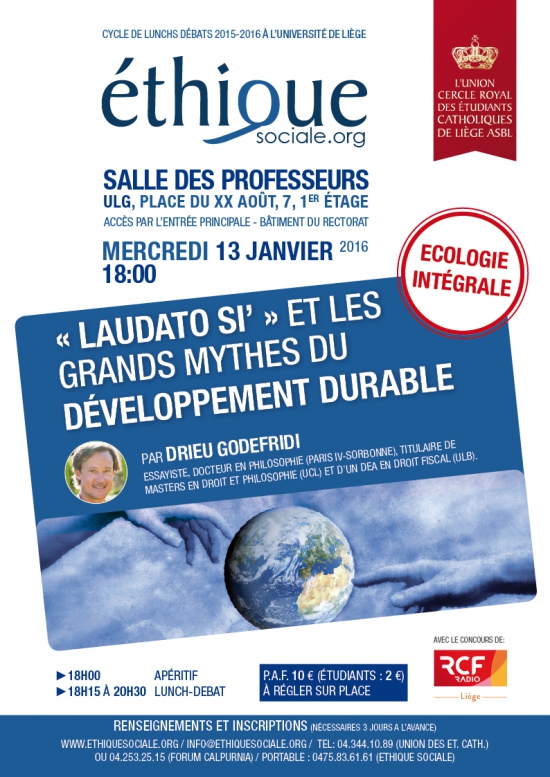

Cycle de conférences 2015-2016

ECOLOGIE INTÉGRALE

« Laudato si », l’encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune soulève enthousiasmes ou étonnements. Avec le cycle de conférences de cette année, nous nous efforcerons, sous l’impulsion de l’encyclique, de découvrir le lien profond créé par Dieu entre l’homme et son environnement : un lien que l’homme est appelé à utiliser, mais pas à contrarier

POURQUOI NOUS NOUS INTÉRESSONS À L’ÉCOLOGIE

Synthèse de la conférence prononcée par

Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE

Évêque de Liège

Lors du lunch-débat organisé à l’

Université de Liège, salle des Professeurs, le

vendredi 11 décembre 2015

Le vendredi 11 décembre 2015, Mgr Jean-Pierre Delville,évêque de Liège était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques de Liège et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de son exposé portait sur les enjeux de l’encyclique « Laudato si » donnée à Rome par le pape François le 24 mai 2015. Dans son introduction à l’édition de la version française de cette lettre pontificale, Mgr Delville a écrit : « L’encyclique est une symphonie dans laquelle le pape réunit tous les aspects de la crise écologique en développant les thèmes du tragique et du mystique, des ombres et des lumières, des incohérences et de l’espérance dans notre monde et notre société. Il débouche ainsi sur la notion d’écologie intégrale ».

La création : une symphonie… inachevée

« Laudato si » est un « cri d’alarme » écologique. Mais, un peu comme dans la fameuse 5e symphonie de Beethoven, les notes dramatiques du débutse développent en un discours élaboré : ainsi l’encyclique est-elle une symphonie dans laquelle le pape François réunit tous les aspects de la crise écologique, en développant les thèmes du tragique et du mystique, des ombres et des lumières, des incohérences et de l’espérance, dans notre monde et notre société. Il débouche ainsi sur la notion nouvelle d’ « écologie intégrale » (chapitre 4), dans laquelle les différents aspects de l’écologie sont liés à toutes les dimensions de la viehumaine, et en particulier au sort des plus pauvres.

Situer l’encyclique dans son contexte

L’encyclique « Laudato si » doit être resituée dans le cadre des encycliques sociales des papes :

-Immortale Dei (1885) de Léon XIII, sur la constitution chrétienne des États

-Rerumnovarum (1891) de Léon XIII, sur la condition des ouvriers (associations, justice sociale)

-Graves de communire (1901) de Léon XIII, sur la démocratie chrétienne

-Quadragesimoanno (1931) de Pie XI, dans la crise de 1929

-Mater et magistra (1961) de Jean XXIII, sur l’Église et la société

-Gaudium et spes, de Vatican II, 1965 (dialogue avec société, justice, paix, famille)

-Populorumprogressio de Paul VI, 1967, sur le développement des peuples.

-Octogesimaadveniens de Paul VI au cardinal Roy, de 1971, sur justice et responsabilité (entre autres sur les femmes, le développement)

-Laboremexercens de Jean-Paul II (1981) sur le travail. S’agissant ducapitalisme, « la différence réside dans la manière de comprendre le droit de propriété : la tradition chrétienne n'a jamais soutenu ce droit comme un droit absolu et intangible. Au contraire, elle l'a toujours entendu dans le contexte plus vaste du droit commun de tous à utiliser les biens de la création entière : le droit à la propriété privée est subordonné à celui de l'usage commun, à la destination universelle des biens. »

-Sollicitudoreisocialis, Jean-Paul II (1987), (sur le développement)

-Centesimusannus, Jean-Paul II (1991) : Elle est une critique du néolibéralisme et de la conception du capital et du profit qui ne tient compte ni de l'homme ni des ressources de la terre.

-Deus caritas est de Benoit XVI 2005, sur agapê-caritas.

Le plan méthodologique : voir, juger, agir

Le plan de l’encyclique peut être lu à la lumière du « voir-juger-agir » (*) .

Le chapitre 1 (Ce qui se passe dans notre maison) donne à« voir » : il s’agit d’une analyse de la situation écologique du monde.

La notion de « juger » couvre trois chapitres : le chapitre 2 (L’évangile de la création), qui présente la tradition judéo-chrétienne sur le sujet de l’écologie, le chapitre 3 (La racine humaine de la crise écologique), qui cherche à identifier les causes du problème écologique et pointe à ce sujet la technologie, et le chapitre 4 (Une écologie intégrale), qui présente la thèse du pape : la nécessité d’une écologie globale, qui couvre tous les aspects de la vie humaine, car, écrit-il souvent, « tout est lié ».

La notion d’ « agir »préside au chapitre 5 (Quelques lignes d’orientation d’action), qui insiste sur une action politique au niveau mondial, et au chapitre 6 (Education et spiritualité écologiques), qui propose des lignes d’action personnelles et une spiritualité qui motive cet engagement.

Les sources d’inspiration

Pour ce qui est des sources d’inspiration du texte, il est frappant de voir que le pape :

- après avoir recueilli les réflexions de ses prédécesseurs et celles qu’il a émises récemment, s’inspire beaucoup de nombreuses déclarations d’épiscopats locaux: Japon, Canada, Brésil, Argentine, République Dominicaine, Mexique, Nouvelle-Zélande, Asie, Amérique Latine, etc. Il met ainsi en valeur le travail des Églises locales et manifeste que le sujet est travaillé depuis des années à la base ;

- se réfère aussi au patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée, « chef » de l’Église orthodoxe, qui est un grand spécialiste de la question ;

- utilise également les Déclarations des grands congrès internationaux sur le sujet (comme celle de Rio, de 1992) ;

- se base sur un auteur qui lui tient à cœur et sur lequel il avait travaillé pour son doctorat : Romano Guardini (1885-1968) et son livre La fin des temps modernes.

- s’inspire de la figure de saint François d’Assise, dont il a pris le nom en tant que pape et dont il valorise l’engagement pour une solidarité avec la nature, au point qu’il a pris comme titre de l’encyclique le début du Cantique des créatures de saint François : « Laudato si ». (« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil, qui est le jour et par qui tu nous illumines »).

Chapitre I : la crise écologique mesurée à ses répercussions sur la vie humaine

La grande intuition qui traverse tout le document est que la crise écologique doit être mesurée à ses répercussions sur la vie humaine et en particulier sur la vie des plus pauvres. Ceux-ci sont les premières victimes de la situation actuelle : ils souffrent du manque d’eau, de la mauvaise gestion des ordures, des changements climatiques, des situations économiques dégradées, de la destruction des ressources naturelles au profit des monocultures (chapitre 1) :

- le climat (§ 23) est un bien commun de tous et pour tous. Au niveau global, c’est un système complexe en relation avec beaucoup de conditions essentielles pour la vie humaine. Il existe un consensus scientifique très solide pour admettre que nous sommes en présence d’un réchauffement préoccupant du système climatique.

- l’eau (§ 28) potable et pure représente une question de première importance, parce qu’elle est indispensable pour la vie humaine comme pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques.

- les ressources de la terre (§ 32) sont aussi objet de déprédation à cause de la conception de l’économie ainsi que de l’activité commerciale et productive fondées sur l’immédiateté. La disparition de forêts et d’autres végétations implique en même temps la disparition d’espèces qui pourraient être à l’avenir des ressources extrêmement importantes non seulement pour l’alimentation, mais aussi pour la guérison de maladies et pour de multiples services.

- la dégradation de la qualité de la vie (§ 43) sur la planète est inégalitaire (§ 48) : « tant l’expérience commune de la vie ordinaire que l’investigation scientifique démontrent que ce sont les pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes les agressions environnementales ».

Le monde est menacé de destruction par l’action humaine : c’est un jugement sévère que les historiens futurs risquent de faire sur les hommes du 21e siècle et l’on doit constater que les réactions sont faibles (§ 53)

Chapitre II : l’évangile de la création

Dans le chapitre II, le pape se base aussi sur une lecture renouvelée de la Bible et de l’action de Jésus, spécialement lorsque celui-ci part du respect vis-à-vis des oiseaux pour faire découvrir la dignité humaine.

Après la création de l’être humain, il est dit (§ 65) que « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (Gn1, 31). La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn1, 26).

Ces récits suggèrent (§ 66) que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations ont été rompues, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché.

Pour cette raison, il est significatif que l’harmonie que vivait saint François d’Assise avec toutes les créatures ait été interprétée comme une guérison de cette rupture. Saint Bonaventure disait que par la réconciliation universelle avec toutes les créatures, d’une certaine manière, François retournait à l’état d’innocence.

Cette responsabilité vis-à-vis d’une terre qui est à Dieu implique (§ 68) que l’être humain, doué d’une intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde, parce que « lui commanda, eux furent créés, il les posa pour toujours et à jamais sous une loi qui jamais ne passera » (Ps 148, 5b-6).

Dans le récit concernant Caïn et Abel nous voyons (§ 70) que la jalousie a conduit Caïn à commettre l’injustice extrême contre son frère. Ce qui a provoqué à son tour une rupture de la relation entre Caïn et Dieu, et entre Caïn et la terre, dont il a été exilé.

Pour la tradition judéo-chrétienne, dire ‘‘création’’, c’est signifier plusque « nature », parce qu’il y a un rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification (§ 76). La nature s’entend d’habitude comme un système qui s’analyse, se comprend et se gère, mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amourqui nous appelle à une communion universelle (§ 77).

Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir (§ 78).

Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses créatures -et avec elles- comme cela est exprimé dans la belle hymne de saint François d’Assise (§ 87) :

« Loué sois-tu, mon Seigneur,

avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil,

qui est le jour, et par lui tu nous illumines.

Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,

De toi, Très-Haut, il porte le signe.

Loué sois-tu, mon Seigneur,

Pour sœur lune et les étoiles,

Dans le ciel tu les as formées,

Claires, précieuses et belles. »

S’en suit la notion de communion universelle (§ 89 et svts), d’où se déduit (saint Thomas d’Aquin) ladestination commune des biens (§ 93 et svts).

Qu’en est-il du regard de Jésus sur la création (§ 96 et svts) ?

- Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur et met en relief un fait fondamental : Dieu est Père (cf. Mt 11, 25). « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit » (Mt 6, 26).

- Jésus vivait en pleine harmonie avec la création (§ 98) et les autres s’en émerveillaient : « Quel est donc celui-ci pour que même la mer et les vents lui obéissent ? » (Mt 8, 27).

- Le Prologue de l’Évangile de Jean (1, 1-18) montrel’activité créatrice du Christ comme Parole divine (Logos). Mais ce prologue surprend en affirmant que cetteParole « s’est faite chair» (Jn 1,14).« Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix » (Col 1, 19-20). (§§ 99 et 100)

Chapitre III : la racine humaine de la crise écologique

technologie :

Cette réflexion se concentre sur le paradigme technocratiquedominantainsi que sur la place de l’être humain et de son action dans le monde.

La techno-science, bien orientée, non seulement peut produire des choses réellement précieuses pour améliorer la qualité de vie de l’être humain mais aussi de la beauté, réalisant ainsi un saut vers une certaine plénitude proprement humaine (§ 101 à 103).

Mais nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la biotechnologie, l’informatique, la connaissance de notre propre ADN et d’autres capacités que nous avons acquises, nous donnent un terrible pouvoir. Mieux, elles donnent à ceux qui ont la connaissance, et surtout le pouvoir économique d’en faire usage, une emprise impressionnante sur l’ensemble de l’humanité et sur le monde entier (§ 104).

On a tendance à croire « que tout accroissement de puissance est en soi ‘progrès’, un degré plus haut de sécurité, d’utilité, de bien-être, de force vitale, de plénitude des valeurs », comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même (§ 105).

Le problème fondamental est autre, encore plus profond : la manière dont l’humanité a, de fait, assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel (§ 106).

On peut dire par conséquent qu’à l’origine de beaucoup de difficultés du monde actuel, il y a, avant tout, la tendance -pas toujours consciente- à faire de la méthodologie et des objectifs de la techno-science un paradigme de compréhension qui conditionne la vie des personnes et le fonctionnement de la société (§ 107).

anthropocentrisme :

L’anthropocentrisme moderne, paradoxalement, a fini par mettre la raison technique au-dessus de la réalité, parce que l’être humain « n’a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu’elle lui offre un refuge vivant. Il la voit sans suppositions préalables, objectivement, sous la forme d’un espace et d’une matière pour une œuvre où l’on jette tout, peu importe ce qui en résultera » (§ 115).

Il est nécessaire de préserver le travail. Nous y sommes appelés dès notre création. On ne doit donc pas chercher à ce que le progrès technologique remplace de plus en plus le travail humain, car ainsi l’humanité se dégraderait elle-même. Le travail est une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle.Pour qu’il continue d’être possible de donner du travail, il est impérieux de promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale (§ 124 et svts)

S’agissant des innovations biologiques, l’intervention légitime est celle qui agit sur la nature « pour l’aider à s’épanouir dans sa ligne, celle de la création, celle voulue par Dieu » (§ 132 et svt)

Chapitre 4 : écologie intégrale

C’est ainsi que le papelance (§ 137) la notion d’écologie intégrale (chapitre 4) : le mot « intégral » est cher au magistère de l’Église depuis le début du 20esiècle et fait référence à la notion d’ « humanisme intégral » développée par le philosophe Jacques Maritain (1882-1973).« Tout est lié » …

Ecologie environnementale, économique et sociale :

Si tout est lié, l’état des institutions d’une société a aussi des conséquences sur l’environnement et sur la qualité de vie humaine : « toute atteinte à la solidarité et à l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement » (§ 142).

Ecologie culturelle :

Il y a, avec le patrimoine naturel, un patrimoine historique, artistique et culturel, également menacé. Il fait partie de l’identité commune d’un lieu et il est une base pour construire une ville habitable (§ 143).

Ecologie de la vie quotidienne :

Pour parler d’un authentique développement, il faut s’assurer qu’une amélioration intégrale dans la qualité de vie humaine se réalise ; et cela implique d’analyser l’espace où vivent les personnes, leur vie quotidienne (§ 147)

Le manque de logements est grave dans de nombreuses parties du monde, tant dans les zones rurales que dans les grandes villes, parce que souvent les budgets étatiques couvrent seulement une petite partie de la demande (§ 152).

Chapitre 5 : lignes d’orientation et d’action

Les situations d’injustice et d’exploitation sauvage des ressources naturelles nécessitent une intervention politique au niveau mondial. C’est une constatation centrale (chapitre 5).

L’interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un projet commun (§ 164)

Il convient de mettre l’accent sur le Sommet Planète Terre, réuni en 1992 à Rio de Janeiro. Il y a été proclamé que « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable » (§ 167)

Face à la possibilité d’une utilisation irresponsable des capacités humaines, planifier, coordonner, veiller, et sanctionner sont des fonctions impératives de chaque État (§ 177)

La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au paradigme d’efficacité de la technocratie. Aujourd’hui, en pensant au bien commun, nous avons impérieusement besoin que la politique et l’économie, en dialogue, se mettent résolument au service de la vie, spécialement de la vie humaine. Sauver les banques à tout prix, en faisant payer le prix à la population, sans la ferme décision de revoir et réformer le système dans son ensemble, réaffirmer une emprise absolue des finances qui n’a pas d’avenir et pourra seulement générer de nouvelles crises après une longue, coûteuse et apparente guérison (§ 189).

Dans la ligne de ses prédécesseurs, le pape François fait appel, plus que jamais, à une autorité politique mondiale pour régler les questions de l’avenir de l’humanité (§ 175).

Chapitre 6 : nos actions personnelles

Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer. La conscience d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est nécessaire (§202).

Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social (§ 206).

Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible (§ 212).

Cela n’empêche pas un engagement immédiat de chacun : c’est pourquoi le pape appelle chaque chrétien à une « conversion écologique » (§ 216). Il s’agit d’un engagement personnel que tous peuvent prendre et qui passe par les gestes de la vie quotidienne.

Les individus isolés peuvent perdre leur capacité, ainsi que leur liberté pour surmonter la logique de la raison instrumentale, et finit par être à la merci d’un consumérisme sans éthique et sans dimension sociale ni environnementale (§ 219).

Prière pour notre terre (§ 246)

Dieu tout-puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,

Répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs,

Sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,

Aide-nous à secourir les abandonnés.

C’est par la capacité du don de soi que l’on dépassera les menaces de la situation écologique et que l’on découvrira la joie et la paix dans une nouvelle relation de contemplation vis-à-vis du cosmos et de nos frères humains. Ainsi la symphonie dramatique devient-elle une « symphonie pastorale », qui se termine par une section apaisée et incite chaque lecteur à l’action et à l’espérance.

_____________

(*) Les textes magistériels ont élaboré la doctrine sociale de l'Église à partir de plusieurs éléments fondamentaux constitutifs. Née au XIXe siècle de l'affrontement entre le message évangélique et l'évolution des problèmes sociaux de l'époque, la doctrine sociale a maintenant une identité et une autonomie propres. Réflexion, surtout théologique, axée sur la juste intelligence de l'homme et de sa destinée à travers l'évolution de ses conditions de vie, cette doctrine a trois dimensions : théorique, historique et pratique.

Sa méthodologie en trois temps (voir, juger, agir) lui permet d'analyser les causes de l'injustice sociale, en s'appuyant à la fois sur des bases philosophiques et théologiques et l'apport positif des sciences sociales. (note de l’Union)

oOo

Monseigneur de Monléon: qu'est-ce que la "miséricorde"?

Monseigneur de Monléon: qu'est-ce que la "miséricorde"?

Réforme liturgique: Mgr Bugnini se justifie, post mortem

Réforme liturgique: Mgr Bugnini se justifie, post mortem

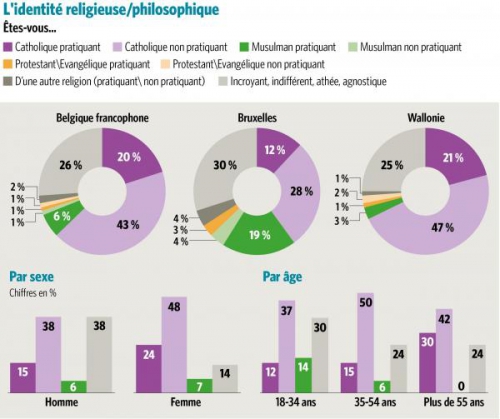

Inscrire la laïcité dans la constitution belge, pour quoi faire ?

Inscrire la laïcité dans la constitution belge, pour quoi faire ?

« L’Église célèbre ce dimanche 17 avril la Journée mondiale de prière pour les vocations, notamment sacerdotales. Réaction du Père Michel Gitton, fondateur de la communauté Aïn Karem.

« L’Église célèbre ce dimanche 17 avril la Journée mondiale de prière pour les vocations, notamment sacerdotales. Réaction du Père Michel Gitton, fondateur de la communauté Aïn Karem.

Académie de Chant grégorien à Liège

Académie de Chant grégorien à Liège