Une hirondelle ne fait pas le printemps, une mouette non plus. Au moment où le cardinal proto-diacre Jean-François Tauran annonça ce mercredi soir 13 mars que le cardinal Jorge-Mario Bergoglio avait été fait pape de Rome, ce fut la surprise. Mais, comme le notent nos amis du périodique L’Homme Nouveau, la mouette qui avait été remarquée en fin d'après midi sur la cheminée d'où s'échappe la "sfumata" de l'élection avait déjà, à sa manière, préfiguré que le pape prendrait comme nom celui d'un ami des animaux : saint François. Un saint François, apôtre de la radicalité évangélique, disciple de la pauvreté et d'un christianisme ascète. Dès ce moment, l'Église ne fut plus orpheline; elle avait retrouvée un Père. À lui, maintenant, de nous conduire dans la vérité et la charité, aux portes du Ciel .

Une hirondelle ne fait pas le printemps, une mouette non plus. Au moment où le cardinal proto-diacre Jean-François Tauran annonça ce mercredi soir 13 mars que le cardinal Jorge-Mario Bergoglio avait été fait pape de Rome, ce fut la surprise. Mais, comme le notent nos amis du périodique L’Homme Nouveau, la mouette qui avait été remarquée en fin d'après midi sur la cheminée d'où s'échappe la "sfumata" de l'élection avait déjà, à sa manière, préfiguré que le pape prendrait comme nom celui d'un ami des animaux : saint François. Un saint François, apôtre de la radicalité évangélique, disciple de la pauvreté et d'un christianisme ascète. Dès ce moment, l'Église ne fut plus orpheline; elle avait retrouvée un Père. À lui, maintenant, de nous conduire dans la vérité et la charité, aux portes du Ciel .

Eglise du Saint-Sacrement à Liège - Page 63

-

Habemus papam

Lien permanent Catégories : Réflexion faite -

Liège, 19 mars : Les Droits de l'Homme au défi des progrès scientifiques et médicaux

Prochaine rencontre du cycle de lunch-débats organisé à l’Université de Liège sur le thème "les droits de l'homme en péril" par le Groupe de réflexion sur l’éthiquesociale et le Cercle inter-facultaire de l’Union des étudiants catholiques de Liège.

L' "Union" est membre de l'asbl "Sursum Corda"

Cycle de Débats

LES DROITS DE L'HOMME EN PERIL

Mardi 19 mars 2013 à 18h00

à l'Université de Liège

Place du XX août, 7, 1er étage (Salle des Professeurs)

Les Droits de l'homme au défi

des progrès scientifiques et medicaux

Les nouvelles technologies et les avancées biomédicales ont-elles modifié la donne au point de nécessiter un réajustement des droits de l'homme? En quoi constituent-elles des progrès dont il faudrait tenir compte au niveau de la formulation des droits de l’homme?

Un dialogue entre

Vincenzo d'ORIO, Doyen de la Faculté de Médecine de l'Université de Liège, et Bernard ARS, Président de la Société Médicale Belge de Saint-Luc.

Outre sa fonction de doyen, Vincenzo d’ORIO est professeur ordinaire au département des sciences cliniques et chef du service des urgences au CHU de Liège. Praticien privé spécialiste en otologie, le Dr Bernard ARS est aussi attaché à l’Institut Edith Cavell et à l’I.R.S.A., consultant aux hôpitaux universitaires d'Anvers (U.Z.A.), chercheur à l'Université d'Anvers (U.A.), et professeur à la Haute École Léonard de Vinci à Bruxelles.

Le débat sera modéré par Paolo SIMONI, Professeur à la Faculté de Médecine de l'Université de Liège

Spécialiste en radiologie (2006) de l’Université de Rome, Paolo SIMONI s’est particulièrement intéressé à l’exploration IRM des pathologies de la moelle osseuse. Il est aujourd’hui chef du service d’imagerie ostéoarticulaire au CHU de Liège.

La rencontre se tient à la salle des professeurs dans le bâtiment du Rectorat de l’Université de Liège, Place du XX août, 7, 1er ét. (accès par la grande entrée : parcours fléché)

Horaire : apéritif à 18h00 ; exposé suivi du lunch-débat : de 18h15 à 20h30. P.A.F : 10 € (à régler sur place). Inscription obligatoire trois jours ouvrables à l’avance par e-mail adressé à info@ethiquesociale.org ou par tél. O4.344.10.89

RSVP avant le 16 mars 2013

e-mail : info@ethiquesociale.org ; internet : http://www.ethiquesociale.org/

tél : 04.344.10.89

Autant savoir :

La Société médicale belge de saint Luc monte au créneau

ROME, 4 mars 2013 (Zenit.org) - La Société médicale belge de saint Luc adresse une motion contre « la banalisation de la mort » alors que sont en cours au gouvernement les débats concernant l’extension de la loi sur l’euthanasie envers les enfants et les personnes en état de démence.

Dans un message publié sur le site de la fédération internationale des associations de médecins catholiques (FIAMC), le Dr Paul Deschepper, président d’honneur de la Société médicale belge de saint Luc, dénonce une « interprétation molle » de la loi actuelle sur l’euthanasie, « aucun cas n’ayant été retenu comme non conforme aux exigences de la loi ».

« La notion de qualité de vie est une notion extrêmement subjective », fait observer la Société, qui s’inquiète des « dérapages » qui suivraient l’extension de la loi : « on ne promulgue pas des lois pour de grandes exceptions », rappelle le texte.

Motion contre la banalisation de la mort en Belgique

La Société médicale belge de saint Luc asbl. veut exprimer son point de vue concernant la discussion au Sénat belge sur l’extension de la loi sur l’euthanasie envers les enfants et les personnes en état de démence. La prédiction que la loi sur l’euthanasie du mois de mai 2002 nous amènerait sur une pente glissante quand on renonce au commandement “Tu ne tueras pas” se confirme: l’opinion publique et les responsables politiques désirent une extension de la loi sur l’euthanasie pour les enfants et les personnes en état de démence. Les médias y collaborent activement.

Après dix ans d’application de la loi sur l’euthanasie, aucun cas n’a été retenu comme non conforme aux exigences de la loi***, preuve d’une interprétation molle de cette loi.

Ceci a été prouvé par surcroît en janvier 2013 par l’euthanasie des jumeaux sourds- muets Verbessem.

On a l’intention d’étendre les semaines prochaines cette loi vers les enfants et les personnes en état de démence. Allons-nous déraper vers des situations où un adolescent avec un diabète du type I trouve à un certain moment que sa qualité de vie devient insuffisante et qu’il puisse demander une euthanasie?

On ne conçoit pas que l’autodétermination ne peut pas évoluer vers un déterminisme extrême de la personne !

La notion de qualité de vie est une notion extrêmement subjective. Il y a quelques mois, nous puissions voir à la VRT (télévision flamande) comment des malades atteints de la maladie de Alzheimer s’amusaient agréablement entre eux, pour eux la qualité de vie avait une toute autre expression.

Le fait qu’en Hollande (avec 16 millions d’habitants) nul cas d’euthanasie d’enfants n’a été signalé les deux dernières années, prouve que cette loi est inutile, on ne promulgue pas des lois pour de grandes exceptions !

Est-ce qu’on ne conçoit pas que nous ne pouvons pas évoluer vers une situation dans le genre : « vous demandez, nous tournons ! »

Au nom de la Société Médicale belge de Saint Luc : Dr. Paul Deschepper, président d’honneur, 3 mars 2013 »

Lien permanent Catégories : Conférences -

Liège et Malmédy: messes de carême et grégorien et polyphonie ancienne

DIMANCHE 3 MARS 2013

Premier Dimanche du Mois

IIIe DIMANCHE DE CARÊME

A LIEGE

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Boulevard d’Avroy, 132

10h, Messe en latin

célébrée (missel de 1962) par M. l’abbé Jean Schoonbroodt

Propre grégorien de la messe « Oculi mei », Kyriale XVII« Salve ».

Credo I (XIe s.) et Repons « Media Vita » (Xe s.)

par la Schola du Saint-Sacrement, Kaisu Hynninen (soprano solo)

et Patrick Wilwerth (professeur d’orgue au conservatoire de Verviers)

11h15, Messe en Français

Célébrée (missel de 1970) par M. l’abbé Claude Germeau

Chants grégoriens: Kyriale XVIII, Hymne de Carême « attende Domine »)

Orgue: Mutien Houziaux, ancien titulaire à la cathédrale de Liège

A MALMEDY

ÉGLISE DES CAPUCINS

Ruelle des Capucins à 4960 Malmedy

18h., Messe en latin

Célébrée (missel de 1962) par M. l’abbé Claude Germeau

Propre grégorien de la messe « Oculi mei »

Kyriale XVII« Salve ». Credo I (XIe s.)

Motets « Ecce homo » à trois voix (Géréon Stein, 1853), « Adoramus Te » (P.J. Vandamme), « O heilige Seelenspeise » et « Vive Jésus, vive sa Croix »

par la Schola de Saint-Lambert (Verviers) et la Schola des Capucins (Malmedy)

Orgue : Michèle Baron et Léonard Aussems, professeur hre à l’académie de Malmedy

Lien permanent Catégories : Offices religieux -

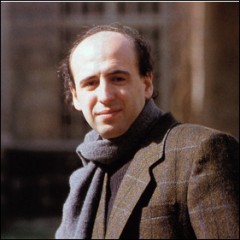

Cardinal Julien Ries : un ami nous a quittés

Le cardinal Julien Ries est décédé, samedi dernier, 23 février 2013, à l'âge de 93 ans, des suites d’une longue maladie. Il avait été « créé » cardinal par Benoît XVI le 18 février 2012 pour son « œuvre théologique ».

Le cardinal Julien Ries est décédé, samedi dernier, 23 février 2013, à l'âge de 93 ans, des suites d’une longue maladie. Il avait été « créé » cardinal par Benoît XVI le 18 février 2012 pour son « œuvre théologique ».La messe des funérailles aura lieu le samedi 2 mars à 10 heures à la Cathédrale Notre-Dame de Tournai. Elle sera suivie de l’inhumation au cimetière de Villers-Saint-Amand (Ath). Le corps du défunt repose actuellement au funerarium DESABLENS, grand’route, 250, à Gaurain-Ramecroix (Tournai). Visites de 9h à 19h.

Julien Ries était, entre bien d’autres choses, un fidèle et bienveillant collaborateur membre du comité de la revue « Pâque Nouvelle ».

C’est avec ses vifs encouragements que avions, voici un an à peine, repris l’édition de ce périodique : joint à « Vérité et Espérance 3000 », il constitue désormais un magazine trimestriel illustré que nous distribuons à plus de quatre mille exemplaires. On lira ci-dessous le texte de l’interview que le prélat avait accordée, peu après son élévation à la dignité cardinalice, à notre ami Ludovic Werpin: nous l'avions alors publiée dans le n°82 (1er trimestre 2012) de Vérité & Espérance/Pâque Nouvelle (numéro disponible sur simple demande par courriel à sursumcorda@skynet.be

« Sursum Corda » s’associe de tout cœur à l’hommage que le Saint-Père Benoît XVI lui-même vient de rendre à ce bon, humble et savant serviteur de Dieu et de l’Eglise. « Par l’enseignement et la recherche, particulièrement dans le domaine de l’histoire des religions, dont il était un spécialiste reconnu, il a toujours eu, déclare le pape, le souci de témoigner de sa foi parmi ses contemporains, dans un esprit de dialogue». Ce qui ne l'empêchait pas de porter un regard parfois malicieux et caustique sur les beaux esprits "dans le vent" conciliaire...

Julien Ries a en effet parcouru une longue trajectoire de prêtre et de professeur. Jusqu'à la fin, il a oeuvré et travaillé au service de l'Eglise avec un immense dévouement et une très grande compétence. Son sujet de prédilection était l'homo religiosus auquel il a consacré de nombreux ouvrages et articles qui font autorité. Il s'inscrivait dans le sillage des plus grands : Dumézil, Eliade, Durand, etc., pour faire sa place à cette dimension symbolique et religieuse de l'homme qui l'ouvre à la transcendance depuis l'aube des temps. Le Professeur Ries était attaché à l'Université Catholique de Louvain dont il déplorait toutes les dérives et où il ne comptait pas que des amis. A travers le monde, nombre d'institutions lui sont redevables de les avoir approvisionnées en ouvrages recueillis inlassablement par le Centre Cerfaux-Lefort qu'il avait créé et entouré de tous ses soins.

Ce grand homme ne fut pas toujours salué comme prophète en son pays mais son oeuvre scientifique marquera incontestablement l'histoire des religions. Nous perdons un auguste ami, mais puisse sa naissance au Ciel en faire un intercesseur et un soutien efficaces dans ces combats qui nous requièrent chaque jour davantage.

Entretien avec le Cardinal Julien Ries[1]

Publié dans Vérité et Espérance/Pâque Nouvelle, n° 82, 1er trimestre 2012 (édition "Sursum Corda" a.s.b.l., Vinâve d'île, 20 bte 64 à B-4000 Liège) Parcours

Publié dans Vérité et Espérance/Pâque Nouvelle, n° 82, 1er trimestre 2012 (édition "Sursum Corda" a.s.b.l., Vinâve d'île, 20 bte 64 à B-4000 Liège) Parcours

Monsieur le cardinal, vous êtes né en 1920 à Fouches, près d’Arlon. Pourriez-vous nous dire quelques mots de la vie dans ce petit village de la province de Luxembourg à l’époque de votre enfance ? Avez-vous certains souvenirs de messes célébrées à l’Eglise Saint Hubert de Fouches ?

À l’époque, c’était un village vraiment sympathique ; ça le reste encore mais

évidemment, aujourd’hui, il est devenu beaucoup plus grand ; et dans ce village, on s’entendait vraiment très bien. Nous avions un excellent curé. Je lui servais la messe tous les matins, pendant toute l’année et à l’âge de douze ans, je lui ai dit : « je veux devenir prêtre ». Alors, il s’est occupé de moi ; il m’a appris le latin ; il m’a appris le grec ; nous avons fait un tour de la grammaire française ; et c’est comme cela qu’il m’a préparé à entrer au Séminaire de Bastogne. J’ai pu entrer ainsi directement en cinquième latine ; l’année où j’avais beaucoup travaillé avec lui a compté pour mon diplôme normal d’humanité. C’était possible à l’époque : on pouvait faire une année en dehors d’un institut, d’une école ou d’un séminaire.

évidemment, aujourd’hui, il est devenu beaucoup plus grand ; et dans ce village, on s’entendait vraiment très bien. Nous avions un excellent curé. Je lui servais la messe tous les matins, pendant toute l’année et à l’âge de douze ans, je lui ai dit : « je veux devenir prêtre ». Alors, il s’est occupé de moi ; il m’a appris le latin ; il m’a appris le grec ; nous avons fait un tour de la grammaire française ; et c’est comme cela qu’il m’a préparé à entrer au Séminaire de Bastogne. J’ai pu entrer ainsi directement en cinquième latine ; l’année où j’avais beaucoup travaillé avec lui a compté pour mon diplôme normal d’humanité. C’était possible à l’époque : on pouvait faire une année en dehors d’un institut, d’une école ou d’un séminaire.Dans ce village, il y avait une excellente pratique religieuse ; même en semaine, il y avait beaucoup de monde bien que la messe était célébrée tôt, à sept heures du matin et cela même en hiver. Nous avions un très bon personnel enseignant aussi. Il y avait une particularité, dans ce petit coin de la Lorraine belge : à l’époque on parlait trois langues : le luxembourgeois, le français et l’allemand. Si bien qu’à l’âge de 12 ans, je connaissais ces trois langues. Et cela a été très précieux. C’était une vie vraiment très agréable…

Vous avez été ordonné prêtre le 12 août 1945 à la sortie de la guerre. Dans quel état d’esprit étiez-vous alors ?

D’abord très heureux de sortir de la guerre parce que la vie au séminaire à Namur n’était pas tous les jours très agréable pendant la guerre, surtout à la fin de la guerre avec les bombardements. Namur était bombardé régulièrement la nuit. Nous devions nous lever et descendre dans les caves. Il y a eu d’ailleurs des bombardements qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, bombardements allemands puis bombardements alliés qui essayaient de détruire le nœud ferroviaire qui était très important[2]. Alors évidemment, sortir de la guerre, pour nous, c’était la joie après avoir connu ces quatre années, quatre années de restriction alimentaire aussi. Heureusement que nous avions les parents qui pouvaient nous apporter un supplément de nourriture parce que la guerre fut un moment très pénible en Belgique au point de vue de l’alimentation. Donc alors, j’étais vraiment très heureux. Et après mon ordination, mon évêque m’a dit : « je vous envoie à l’université de Louvain pour faire un doctorat en théologie » si bien que je suis parti encore pour quatre années d’études à Louvain. Ajoutez à cela une licence en philologie et histoire orientale. J’ai étudié l’hébreu, le copte et le syriaque, ce qui allait me servir pour mes recherches sur la religion manichéenne.

D’abord très heureux de sortir de la guerre parce que la vie au séminaire à Namur n’était pas tous les jours très agréable pendant la guerre, surtout à la fin de la guerre avec les bombardements. Namur était bombardé régulièrement la nuit. Nous devions nous lever et descendre dans les caves. Il y a eu d’ailleurs des bombardements qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, bombardements allemands puis bombardements alliés qui essayaient de détruire le nœud ferroviaire qui était très important[2]. Alors évidemment, sortir de la guerre, pour nous, c’était la joie après avoir connu ces quatre années, quatre années de restriction alimentaire aussi. Heureusement que nous avions les parents qui pouvaient nous apporter un supplément de nourriture parce que la guerre fut un moment très pénible en Belgique au point de vue de l’alimentation. Donc alors, j’étais vraiment très heureux. Et après mon ordination, mon évêque m’a dit : « je vous envoie à l’université de Louvain pour faire un doctorat en théologie » si bien que je suis parti encore pour quatre années d’études à Louvain. Ajoutez à cela une licence en philologie et histoire orientale. J’ai étudié l’hébreu, le copte et le syriaque, ce qui allait me servir pour mes recherches sur la religion manichéenne. Nous avons parlé de votre ordination sacerdotale. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune de 16 ou 25 ans qui songe, aujourd’hui, en 2012, à la prêtrise, alors que rien dans la société ne pourrait le pousser dans ce sens ?

Je pourrais lui dire que c’est une vie magnifique et si j’avais un conseil à lui donner je lui dirais d’entrer au séminaire de Namur où j’ai fait mes études parce que là se trouvent réunis les séminaristes de Namur, de Liège, de Tournai, les séminaristes francophones de Bruxelles et une communauté nouvelle qu’on appelle la communauté du néocatéchuménat. Il y a là une cinquantaine de séminaristes qui vivent dans une atmosphère absolument agréable. J’y ai été invité quand j’ai reçu du Saint Père, il y a deux ans, la prélature d’honneur. J’ai passé une demi-journée avec eux et c’est une atmosphère vraiment extraordinaire, et remarquable au point de vue des études aussi.

Reprenons votre parcours. Vers 1950, vous avez été professeur de religion à l’athénée d’Athus, aux trois frontières, pendant neuf ans. Quel souvenir en gardez vous ?

Un excellent souvenir. J’avais là 300 élèves, moitié garçons, moitié filles qui étaient pour la plupart des enfants de familles de métallurgistes. À ce moment là, l’usine tournait encore à plein rendement. C’était des enfants qui étaient bien éduqués et qui étaient très attentifs ; les cours de religion que je donnais étaient très bien suivis. Et quand plus tard, j’ai revu certains de mes anciens, ils m’ont dit avoir, eux aussi, gardé un très bon souvenir de ces cours…

Parlons des cours de religion aujourd’hui. Il y a évidemment un programme pour les cours de religion catholique. Sur quels points, les professeurs de religion, particulièrement ceux de l’enseignement secondaire, devraient, selon vous, insister ?

Je pense qu’ils devraient commencer par aller au cœur de la religion et donner de l’enthousiasme aux jeunes pour le Christ, leur faire comprendre qui est Jésus de Nazareth et à ce moment-là, la vie des jeunes recevra un idéal qui les transformera. Je pense que c’est l’essentiel à faire comme réforme à l’heure actuelle et il faut que le professeur lui-même soit enthousiaste.

De 1962 à 1965, c’est le concile « Vatican 2 » ; comment l’avez-vous vécu à l’époque ?

Je l’ai vécu comme doyen de Messancy, avec l’espoir que nous avions tous d’un grand changement dans l’Eglise. On l’a bien vécu. Je suis allé moi-même une journée au concile et j’ai pu ainsi participer à un véritable débat sur les grands problèmes de l’Eglise et j’ai été vraiment très heureux. J’ai constaté que ce travail était un travail important. Au lendemain du concile, il y a eu des réactions dans tous les sens. Et à l’époque dans notre pays, le jeune clergé voulait aller plus vite encore si bien que, à la fin du concile, les dix premières années ont été des années de fortes tensions, même à l’intérieur du clergé.

En 1968, vous avez été nommé à l’UCL professeur d’histoire des religions. C’est l’époque du « walen buiten », de la fameuse déclaration de Mgr De Smet, évêque de Bruges pour la scission de l’université et de la démission du gouvernement Vandenboeynants. Comment avez-vous vécu ces évènements ?

Douloureusement. Très douloureusement parce que les étudiants étaient manipulés. À

l’époque, il y avait Goossens[3] qui revenait du séminaire marxiste de Prague et qui menait les étudiants. Par exemple, un jour à 6 heures du matin, je suis réveillé par des chants ; c’est une marche dans la rue. Je me mets à la fenêtre et je vois tout un groupe qui descendait la rue de Namur (à Leuven) et scandait des chants qui me rappelait ce que j’avais vu durant la guerre chez les allemands. Puis, j’ai vu des cortèges avec des religieux et des religieuses en tête réclamer la démission de Mgr Descamps qui était le recteur de l’université. C’était vraiment un désordre dans les esprits et à l’université c’était une véritable catastrophe. J’étais alors encore doyen de Messancy, en même temps que j’enseignais à Louvain. Un jour, je veux prendre mon train pour revenir à Messancy et je vois un grand cortège qui se forme et au coin de la rue Léopold, une autopompe qui était braquée sur la rue ; et quand le cortège arrive à ma hauteur, je vois en tête des religieuses et l’autopompe commence à décharger ! C’était un drôle de spectacle…

l’époque, il y avait Goossens[3] qui revenait du séminaire marxiste de Prague et qui menait les étudiants. Par exemple, un jour à 6 heures du matin, je suis réveillé par des chants ; c’est une marche dans la rue. Je me mets à la fenêtre et je vois tout un groupe qui descendait la rue de Namur (à Leuven) et scandait des chants qui me rappelait ce que j’avais vu durant la guerre chez les allemands. Puis, j’ai vu des cortèges avec des religieux et des religieuses en tête réclamer la démission de Mgr Descamps qui était le recteur de l’université. C’était vraiment un désordre dans les esprits et à l’université c’était une véritable catastrophe. J’étais alors encore doyen de Messancy, en même temps que j’enseignais à Louvain. Un jour, je veux prendre mon train pour revenir à Messancy et je vois un grand cortège qui se forme et au coin de la rue Léopold, une autopompe qui était braquée sur la rue ; et quand le cortège arrive à ma hauteur, je vois en tête des religieuses et l’autopompe commence à décharger ! C’était un drôle de spectacle…Publications et réflexions autour de celles-ci

Vous avez publié plus de 600 ouvrages de références concernant essentiellement l’anthropologie religieuse. Georges Dumézil, avait, comme vous, procédé à un important travail d'étude comparative des textes les plus anciens des mythologies et des religions des peuples indo-européens. Qu’est-ce que ces études comparatives peuvent nous apprendre ?

Les études comparatives nous permettent d’étudier des religions pour lesquelles nous n’avons que des données fragmentaires. Georges Dumézil, qui connaissait 40 langues, grâce à cette analyse qu’il a pu faire des différentes religions, est parvenu à établir le caractère fondamental de ces peuples indo-européens. Ces sociétés étaient organisées selon trois fonctions : la classe des prêtres et des rois, la classe des militaires et celle des agriculteurs/éleveurs. C’est ainsi que nous avons une clé d’entrée dans ces religions indo-européennes. Nous pouvons alors suivre les différentes religions indo-européennes sur leurs parcours. 3000 ans avant notre ère, ces différentes religions existaient déjà et se sont répandues dans différents pays d’Europe.

Avec Mircea Eliade, vous situez au centre de l'expérience religieuse de l’homme, la notion du « Sacré ». Vous pouvez nous en dire quelques mots ?

J’ai continué sur la lancée de Mircea Eliade qui avait dégagé la notion d’homme religieux, homo religiosus et qui basait cette notion sur le sacré. Alors, j’ai fait un premier travail de recherche grâce au vocabulaire du sacré dans les différentes religions du monde. Ceci a permis de montrer que l’homme religieux a une conception de l’existence qui dépasse l’existence terrestre et qui est orienté vers une transcendance. C’est très important. Cette notion de sacré, nous la rencontrons à travers le vocabulaire des différentes religions du monde. De plus, à l’heure actuelle, grâce aux découvertes qui ont été faites en Afrique notamment, par les archéologues et par les préhistoriens, nous voyons que l’homme était déjà un homme religieux au moment des premières cultures humaines.

Le sacré est donc lié à la l’homme. Abordons la question de la révélation. Dans les différentes religions, quelle est la part venant de l’homme et quelle est la part « révélée » ?

Nous avons trois religions révélées. Il y a d’abord le message que le Dieu de l’Ancien Testament adresse à Abraham puis à Moïse et aux prophètes. Nous avons là un message qui accompagne l’homme. Dieu accompagne l’homme. Et ce Dieu qui accompagne l’homme va choisir Israël comme peuple privilégié. Par les prophètes, ce peuple prépare la venue du messie. Nous avons la religion chrétienne qui va suivre et là, le message devient très clair par Jésus, fils de Marie et fils de Dieu. Jésus va former ses apôtres et l’évangile devient le grand message de l’Eglise. Un autre message qui se dit aussi un message révélé, c’est le message du prophète Muhammad, qui vient évidemment beaucoup plus tard. Ce message est autre que celui de l’ancien testament et que celui de Jésus transmis par les apôtres. Et ce message se dit le dernier message. En réalité, à l’heure actuelle, on commence à étudier de façon très critique ce message et on constate que ce message, donné par Muhammad, est « emprunté » en partie à l’ancien testament et en partie à la religion chrétienne. Cela se comprend car le fondateur Muhammad était un caravanier qui circulait dans toute la région du Proche-Orient avec ses caravanes et il a eu l’occasion de rencontrer des chrétiens et de fréquenter des synagogues. Il a rencontré particulièrement des chrétiens nestoriens dans ces régions si bien que ce message, qui est donné comme un message révélé, participe quelque peu tant de l’ancien testament que du nouveau testament mais pour les musulmans ce message a été donné directement et, pour eux, le Coran descend du ciel.

Nous avons trois religions révélées. Il y a d’abord le message que le Dieu de l’Ancien Testament adresse à Abraham puis à Moïse et aux prophètes. Nous avons là un message qui accompagne l’homme. Dieu accompagne l’homme. Et ce Dieu qui accompagne l’homme va choisir Israël comme peuple privilégié. Par les prophètes, ce peuple prépare la venue du messie. Nous avons la religion chrétienne qui va suivre et là, le message devient très clair par Jésus, fils de Marie et fils de Dieu. Jésus va former ses apôtres et l’évangile devient le grand message de l’Eglise. Un autre message qui se dit aussi un message révélé, c’est le message du prophète Muhammad, qui vient évidemment beaucoup plus tard. Ce message est autre que celui de l’ancien testament et que celui de Jésus transmis par les apôtres. Et ce message se dit le dernier message. En réalité, à l’heure actuelle, on commence à étudier de façon très critique ce message et on constate que ce message, donné par Muhammad, est « emprunté » en partie à l’ancien testament et en partie à la religion chrétienne. Cela se comprend car le fondateur Muhammad était un caravanier qui circulait dans toute la région du Proche-Orient avec ses caravanes et il a eu l’occasion de rencontrer des chrétiens et de fréquenter des synagogues. Il a rencontré particulièrement des chrétiens nestoriens dans ces régions si bien que ce message, qui est donné comme un message révélé, participe quelque peu tant de l’ancien testament que du nouveau testament mais pour les musulmans ce message a été donné directement et, pour eux, le Coran descend du ciel.Prenons l’exemple du manichéisme que vous avez particulièrement étudié. Avec les dernières découvertes, entre autres le codex Mani, le manichéisme apparaît aujourd’hui comme un syncrétisme de zoroastrisme, de bouddhisme et de christianisme, une religion gnostique à vocation universelle que Mani a voulu faire passer comme la véritable église de Jésus. Le manichéisme n’est-il pas en définitive une construction purement humaine à partir d’éléments préexistants ?

Le manichéisme est une construction purement humaine mais faite par Mani qui était un homme génial. Il faut dire que cette construction est une construction géniale mais construction purement humaine, même si elle se prétend aussi révélée. Le codex Mani nous retrace les 20 années que Mani a passé dans une communauté gnostique des elkasaïtes, communauté de baptiseurs. Nous la connaissons maintenant mieux grâce au codex Mani et à d’autres textes récemment découverts. Ces elkasaïtes avaient basé toute leur vie sur la pureté matérielle et il y avait des baptêmes tous les jours. Mani va réfuter cette religion des elkasaïtes et il va la remplacer par une religion gnostique. Cette gnose, pour lui, est une révélation qui vient du Père de la Grandeur et là, il a imité Zarathoustra et a réalisé un syncrétisme qui grâce à ses missionnaires (dans cette communauté, il y avait 2 sortes de croyants : les auditeurs et les élus ou missionnaires qui vivaient une vie très austère), missionnaires donc qui ont traversé de nombreux pays et ont répandu cette religion. Si bien que cette religion manichéenne est allée jusqu’en Chine et nous avons beaucoup de découvertes qui ont été faites, depuis plus d’un siècle, notamment le long de la route de la soie. Et en occident, ils ont pénétré par l’Egypte et ont conquis alors non seulement l’Egypte mais aussi en partie l’Italie et l’Espagne si bien que le manichéisme est devenu un véritable danger parce que Mani prétendait refaire l’église de Jésus. Il se présentait comme le Paraclet. Pour Mani, l’Eglise de Jésus, à partir de Paul est tombée en ruine. Saint Augustin, qui avait été pendant neuf ans manichéen et qui s’était converti au christianisme en entendant parler l’évêque de Milan (Saint Ambroise) est devenu évêque d’Hippone en Afrique du Nord, a réfuté le manichéisme avec vigueur.[4]

Un autre sujet. Vous avez écrit un ouvrage sur « Le temps et la destinée humaine à la lumière des religions et des cultures » dans lequel on peut lire que les chrétiens ont valorisé le temps par la mise en évidence de la dignité et de la grandeur de la destinée humaine. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?

Ce livre montre comment le temps a été vécu par les hommes. La conception du temps est un élément fondamental pour comprendre les différentes cultures.

Aujourd’hui, est-ce que la croissance économique n’a pas remplacé le projet politique ou l’espérance ?

La situation actuelle est une situation de crise. Le monde occidental d’aujourd’hui est un monde qui cherche le profit immédiat, un monde matérialiste et les grands thèmes autour de l’Homme, de sa destinée et sa vie sont oubliés d’où ce chaos dans lequel nous nous situons à l’heure actuelle et cette crise que vit le christianisme parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent plus exactement ce que signifie le message de Jésus, ce que signifie la destinée humaine, ce que signifie la vie, ce que signifie le travail. Les grandes valeurs sont aujourd’hui dénigrées et cette situation doit être redressée. Je pense que la jeune génération actuelle sera capable de faire cela car on commence à sentir de leur part une grande réaction contre la façon dont vit notre monde contemporain, monde matérialiste qui ne reconnaît plus le rôle fondamental de la personne humaine dans la société. Je reste optimiste car nous voyons de grands mouvements de la jeunesse, notamment les fameuses journées mondiales de la jeunesse. Lorsque l’on voit celles de l’année dernière à Madrid, on constate qu’il y a du nouveau et un grand renouveau s’amorce.

Sur l’espérance encore, est-ce que la Parousie peut-être considérée comme un évènement à venir, au sens historique du terme ?

Oui. Le cardinal Ratzinger a publié un ouvrage, en 1978, sur l’eschatologie, ouvrage qui a comme sous-titre traité d’espérance chrétienne et qui aborde la question de la fin dernière de l’Homme qui a été orienté vers l’au-delà par la résurrection de Jésus. L’élément fondamental est la résurrection du Christ. Et le chrétien ressuscitera comme le Christ est ressuscité. J’ai écrit moi-même un livre, qui n’est pas encore publié mais qui est terminé, qui a comme titre survie, au-delà et immortalité. J’ai fait le parcours de vingt religions et je constate que dans ces vingt religions, l’homme a une notion de survie. Nous voyons déjà cela à la préhistoire. Les premières tombes datent de 90 000 avant notre ère[5]. Il y a le squelette ou plusieurs squelettes, des ustensiles et des restes de nourriture. Donc à l’époque, le vivant pensait que le défunt avait besoin de ces ustensiles de travail et avait besoin de se nourrir. Et ces thèmes se retrouvent dans les différentes religions.

Pour revenir à une question plus terre à terre. En 2009, vous avez fait don de votre bibliothèque, de tous vos manuscrits, toute votre correspondance avec des savants du monde entier à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Pourquoi Milan ?

J’ai trouvé à Milan un éditeur italien qui a commencé à publier mes écrits, déjà en 1982 ; mon premier livre sur le sacré a d’abord été publié en italien, puis en français après. Cet éditeur de Milan, jacabook, a eu presque « un coup de foudre » et a publié énormément de mes textes si bien qu’à l’heure actuelle, il publie les opera omnia, 11 volumes déjà qui sont parus et fatalement j’ai été en contact avec l’Italie à ce moment-là. Le travail que je faisais a été mis en valeur par ces publications en italien. Nous avons tenu des congrès en Italie et notamment à l’université catholique du sacré cœur de Milan, en présence du recteur, qui a été impressionné. Et comme à ce moment, j’avais un petit problème pour « mon héritage » … car on avait supprimé mes cours à l’université de Louvain où on allait faire des économies. Je me suis dit voilà la solution car là, il y a toute une équipe de chercheurs qui vont travailler en collaboration avec l’éditeur autour des mes livres ce qui est devenu une réalité.

Vous avez mis en place le centre Cerfaux-Lefort à LLN, pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Le centre Cerfaux-Lefort a été créé au lendemain du « walen buiten ». J’arrive à l’université de Louvain, à ce moment-là, à plein temps (alors que jusque là, j’étais maître de conférences, depuis 1960) et voilà que se pose la question de la division de la bibliothèque universitaire. Alors, Mgr Massaux[6] (une photo de Mgr Massaux se trouve dans le bureau du Cardinal Ries) était préoccupé par le sort des livres ; il fallait ramasser et trier les livres pour faire une bibliothèque pour l’UCL ; quant au surplus, je lui dis, nous verrons bien où on va le mettre. Et c’est comme cela que l’on a lancé le centre Cerfaux-Lefort, en 1969, sous forme d’ASBL et ce centre a continué. J’étais parvenu à stocker à Suarlée tout ce que l’on avait amassé si bien que, grâce au colonel Militis, nous avons pu amener les 300 000 livres que j’avais déjà récolté, à Louvain-La-Neuve, dès l’inauguration de l’UCL par le roi en 1974. À ce moment-là, les livres ont servi à refaire les bibliothèques. Pour finir, le partage c’est fait avec la KUL mais il nous manquait énormément de choses. Nous nous sommes orientés vers le don du surplus, don systématique aux pays de l’est et d’Europe centrale qui étaient démunis car les communistes avaient à peu près tout détruit et vers les pays du tiers monde si bien que nous faisons des dons en permanence, 20000 livres par an partent vers l’Afrique francophone. Pour revenir sur le partage des livres, j’ai fait partie de la 3ème commission de partage avec Francis Delpérée ; les 2 premières commissions de partage avaient donné leur démission vu les difficultés. On propose alors de prendre les livres impairs pour la KUL et les livres pairs pour l’UCL mais avec une clause qui s’ajoutait à cela permettant des échanges pour compléter des séries. Évidemment, quand il s’agit d’une revue qui a déjà 40 ans d’existence et plus, il n’y a qu’une cote ce qui veut dire que toute la revue passe soit à la KUL soit à l’UCL. Plus tard, on a complété cette division par la mise sur fiches de l’ensemble. Ainsi les livres de la KUL ont été mis sur fiches pour l’UCL et ceux de l’UCL ont été mis sur fiches pour la KUL si bien que chaque université avait de nouveau l’ensemble de la bibliothèque existante et pouvait donc travailler comme auparavant mais il a fallu évidemment que la crise se calme et que l’on travaille dans des conditions psychologiques plus favorables, plus paisibles,…

Le centre Cerfaux-Lefort a été créé au lendemain du « walen buiten ». J’arrive à l’université de Louvain, à ce moment-là, à plein temps (alors que jusque là, j’étais maître de conférences, depuis 1960) et voilà que se pose la question de la division de la bibliothèque universitaire. Alors, Mgr Massaux[6] (une photo de Mgr Massaux se trouve dans le bureau du Cardinal Ries) était préoccupé par le sort des livres ; il fallait ramasser et trier les livres pour faire une bibliothèque pour l’UCL ; quant au surplus, je lui dis, nous verrons bien où on va le mettre. Et c’est comme cela que l’on a lancé le centre Cerfaux-Lefort, en 1969, sous forme d’ASBL et ce centre a continué. J’étais parvenu à stocker à Suarlée tout ce que l’on avait amassé si bien que, grâce au colonel Militis, nous avons pu amener les 300 000 livres que j’avais déjà récolté, à Louvain-La-Neuve, dès l’inauguration de l’UCL par le roi en 1974. À ce moment-là, les livres ont servi à refaire les bibliothèques. Pour finir, le partage c’est fait avec la KUL mais il nous manquait énormément de choses. Nous nous sommes orientés vers le don du surplus, don systématique aux pays de l’est et d’Europe centrale qui étaient démunis car les communistes avaient à peu près tout détruit et vers les pays du tiers monde si bien que nous faisons des dons en permanence, 20000 livres par an partent vers l’Afrique francophone. Pour revenir sur le partage des livres, j’ai fait partie de la 3ème commission de partage avec Francis Delpérée ; les 2 premières commissions de partage avaient donné leur démission vu les difficultés. On propose alors de prendre les livres impairs pour la KUL et les livres pairs pour l’UCL mais avec une clause qui s’ajoutait à cela permettant des échanges pour compléter des séries. Évidemment, quand il s’agit d’une revue qui a déjà 40 ans d’existence et plus, il n’y a qu’une cote ce qui veut dire que toute la revue passe soit à la KUL soit à l’UCL. Plus tard, on a complété cette division par la mise sur fiches de l’ensemble. Ainsi les livres de la KUL ont été mis sur fiches pour l’UCL et ceux de l’UCL ont été mis sur fiches pour la KUL si bien que chaque université avait de nouveau l’ensemble de la bibliothèque existante et pouvait donc travailler comme auparavant mais il a fallu évidemment que la crise se calme et que l’on travaille dans des conditions psychologiques plus favorables, plus paisibles,…Dialogue inter-religieux

Abordons la question du dialogue inter religieux. Vous avez en effet été membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et vous avez donné une série de conférences en Italie à ce sujet…

Qui sont publiées actuellement dans le tome II du volume I de mes opera omnia.

Commençons par le dialogue avec le judaïsme, il semble qu’il y ait de réelles avancées de ce côté ; notamment dans son livre « Jésus de Nazareth » Benoît XVI se demande qui a insisté pour que Jésus soit condamné à mort et il répond que ce n’est pas le peuple juif mais l’aristocratie du Temple et les partisans de Barabbas. De plus, se référant à Bernard de Clairvaux, le Saint Père souligne que l’Eglise ne doit pas se préoccuper de la conversion des juifs parce qu’il faut attendre le moment préétabli par Dieu. Est-ce que le dialogue avec le judaïsme est bon aujourd’hui ?

Le dialogue avance de façon très favorable et le pape actuel notamment à ce point de vue là fait de grands efforts et il est bien perçu par le monde juif. Oui, le dialogue judéo-chrétien est en bonne voie mais finalement, il faut du temps ; il faut ne pas rechercher des résultats immédiats et il faut surtout établir maintenant une amitié judéo-chrétienne.

Dans le dialogue avec l’Islam, rappelons que le Coran, pour les musulmans, regroupe les paroles que Dieu a révélées au prophète et messager de l'islam Mahomet. Or, la Sourate « le repentir » 9.30 dit … les chrétiens disent : «Le Messie est fils de Dieu !» Telles sont les paroles qui sortent de leurs bouches, répétant ainsi ce que les négateurs disaient avant eux. Puisse Dieu les maudire pour s'être ainsi écartés de la Vérité ! Comment dès lors, orienter le dialogue avec l’Islam quand certaines sourates sont en contradiction avec le cœur de la foi chrétienne ?

Il faut d’abord se situer dans le contexte dans lequel nous vivons. Il y a les musulmans qui pratiquent leur religion et qui la pratiquent bien et il y a les islamistes qui sont braqués sur l’idée que l’Islam doit devenir la constitution pour le monde entier. Donc il y a 2 sortes de musulmans en face desquels nous nous trouvons. Avec les islamistes, il n’y a pas de dialogue, pour le moment, en tous cas. Avec les musulmans, il y a un bon dialogue mais c’est un dialogue qui est restreint. Les musulmans qui ont vu des chrétiens vivre au milieu d’eux sont impressionnés par la religion chrétienne mais il ne faut pas espérer des conversions parce que dans ce domaine là, l’Islam est fermé car l’Islam estime être dans la vérité. Cependant une recherche d’amitié et même un dialogue théologique peut avoir lieu parce qu’il y a quand même beaucoup de données partagées. Evidemment, on se heurte à la question de la Trinité que les musulmans ne peuvent recevoir. Il n’y a pour eux qu’Allah et tout est référence à Allah même le sacré. Il y a un dialogue qui avance très bien, c’est le dialogue avec les bouddhistes. Pour le bouddhisme, le thème de la compassion est fondamental, ce qui rejoint un peu la charité chrétienne. On se retrouve aussi sur l’importance de la vie humaine et là, il y a un bon dialogue.

Dialogue avec le monde postmoderne

"La foi implique un témoignage et un engagement publics, écrit le pape récemment. Le chrétien ne peut jamais penser que croire est un fait privé." Or, tout le discours politique aujourd’hui veut placer la religion dans la sphère privée. Vouloir placer la religion dans la sphère privée, n’est-ce pas la meilleure façon d’essayer de l’étouffer ?

Si et c’est le thème fondamental de la sécularisation alors que l’évangile, c’est un message qui doit être valable pour toujours et pour l’humanité entière. Le Christ est venu sauver tous les hommes et le message de l’évangile doit être un message public, qui ne force pas la liberté humaine mais qui se présente à la liberté humaine. Et donc, le dialogue avec la culture d’aujourd’hui et avec les incroyants, le parvis des gentils comme dit le cardinal Gian Franco Ravasi, est très important et son « parvis des gentils » réussit bien. Il a déjà été organisé dans différentes villes d’Europe (Paris, Bologne, Bucarest et Tirana) et beaucoup de personnes qui se disent non croyantes acceptent de dialoguer au sujet de l’évangile (prévu en 2012 et 2013, dans des villes comme Stockholm, Prague, Genève, Moscou et Chicago). Le cardinal Gian Franco Ravasi, que je connais bien, homme de culture et de dialogue est entrain de parfaire son outil. Ce dialogue interculturel s’ajoute au dialogue interreligieux.

Les sociétés occidentales connaissent une sécularisation et une déchristianisation croissantes. Aujourd’hui dans nos pays, ce n’est pas « homo religiosus » que l’on rencontre mais plutôt l’homme indifférent voire l’homme de la négation du surnaturel. Dans ce contexte, une nouvelle évangélisation est-elle possible ?

Je suis persuadé qu’une nouvelle évangélisation est possible. Cette nouvelle évangélisation va se faire, à mon avis, par la jeune génération actuelle plus que par la génération qui a connu la crise des années 70/80. Cette dernière est une génération quelque peu fermée. Mais les jeunes, à l’heure actuelle se sentent beaucoup plus libres et nous voyons cette montée des jeunes qui se fait à travers le monde entier et en Europe aussi si bien qu’il y a un grand espoir et le Saint Père table sur cette nouvelle génération. Un des indices, c’est la présence des jeunes à Rome, sur la place Saint Pierre, à l’Angélus le dimanche.

Je suis persuadé qu’une nouvelle évangélisation est possible. Cette nouvelle évangélisation va se faire, à mon avis, par la jeune génération actuelle plus que par la génération qui a connu la crise des années 70/80. Cette dernière est une génération quelque peu fermée. Mais les jeunes, à l’heure actuelle se sentent beaucoup plus libres et nous voyons cette montée des jeunes qui se fait à travers le monde entier et en Europe aussi si bien qu’il y a un grand espoir et le Saint Père table sur cette nouvelle génération. Un des indices, c’est la présence des jeunes à Rome, sur la place Saint Pierre, à l’Angélus le dimanche. L.W.

[1] Nous retranscrivons les propos tels quels, pour garder le style spontané de l’entretien.

[2] Le 18 août 1944, Namur a été bombardé par l’US Air Force par erreur et il y eut 314 tués.

[3] Leader estudiantin lors de l’ « Affaire de Louvain », Paul Goossens fit une carrière de journaliste, au Standaard, au Morgen (dont il sera longtemps le rédacteur en chef) et à l’Agence Belga

[4] cf. L'Eglise de Mani Opera Omnia J. Ries, II, Brepols, 2012 et gnose, gnosticisme et manichéisme, J. Ries, Brepols, 2011.

[5] Skhul et Qafzeh en Israël

6 Dernier recteur ecclésiastique (1969-1986) de l’Université catholique de Louvain (Ucl)

Lien permanent Catégories : Réflexion faite -

Liège, 27 février : les droits de l'homme et la famille

Cycle de Débats

LES DROITS DE L'HOMME EN PERIL

Dialogue entre Religions et Philosophies non confessionnelles

Mercredi 27 février 2013 à 18h00 à l'Université de Liège

Place du XX août, 7, 1er ét. Salle des Professeurs

Les Droits de l'Homme et la Famille

Les droits de l'homme sont aujourd'hui invoqués pour modifier la notion traditionnelle de la famille : "droits reproductifs", mariage homosexuel, adoption par des couples homosexuels, gestation pour autrui ... Doit-on considérer que ces applications nouvelles entrent dans la cohérence des droits de l'homme ou que, au contraire, elles les dénaturent ?

Présentation par

Michel GHINS

Professeur à l'Université Catholique de Louvain (UCL), Institut Supérieur de Philosophie

La rencontre se tient à la salle des professeurs dans le bâtiment du Rectorat de l’Université de Liège, Place du XX août, 7, 1er ét. (accès par la grande entrée : parcours fléché)

Horaire : apéritif à 18h00 ; exposé suivi du lunch-débat : de 18h15 à 20h30. P.A.F : 10 € (à régler sur place). Inscription obligatoire trois jours ouvrables à l’avance par e-mail adressé à info@ethiquesociale.org ou tél 04.344.10.89

RSVP avant le 22 février 2013

email : info@ethiquesociale.org

Tel 04.344.10.89

site internet : http://www.ethiquesociale.org/

Les textes de deux premières conférences du cycle 2012-2013 sont accessibles en cliquant ici:

- « Des droits de l’homme pour quoi faire ? Une approche philosophique », par Xavier DIJON s.j., Professeur ordinaire ém. à la Faculté de Droit de l’Université de Namur (Introduction par M. Elio Finetti)

- « Le rôle des institutions internationales et l’émergence d’une éthique nouvelle », par Anne-Marie LIBERT, Licenciée en philosophie, licenciée en sciences religieuses, Chargée de cours en philosophie au séminaire de Namur. (Introduction par M. Elio Finetti)

Michel GHINS est aussi Président de l’Association « Action pour la Famille »:

Lien permanent Catégories : Conférences -

Le Saint-Père renonce à sa charge

Benoît XVI a annoncé au consistoire des cardinaux, réuni le lundi 11 février dernier, qu’il renonçait au ministère pétrinien. Cette décision devra prendre effet le 28 février 2013 à 20 heures (heure de Rome).

La renonciation d’un pape est prévue au canon 332 paragraphe 2 du Code de droit canonique : « S’il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu’elle soit dûment manifestée, mais non pas qu’elle soit acceptée par qui que ce soit » et le canon 44 paragraphe 2 du Code des canons des Églises orientales. La seule condition pour que la renonciation soit valide est qu'elle soit faite « librement et se manifeste correctement ».

Le droit canonique ne précise pas de personne ou d'instance à qui le pape devrait annoncer sa renonciation, laissant ouverte la possibilité de le faire à l'Église ou au monde en général. Mais certains commentateurs estiment que le Collège des cardinaux ou du moins son doyen doit être informé en premier lieu, car les cardinaux doivent être absolument certains que le pape a renoncé à son ministère pontifical avant qu'ils ne puissent valablement procéder à l'élection d'un successeur.

Le terme d'« abdication » n'est pas utilisé dans les documents officiels de l'Église, bien que le pape soit également un souverain régnant. La constitution apostolique Universi Dominici Gregis (22 février 1996) emploie à la fois les mots « démission » et « renonciation » (renuntiatio en latin).

À la suite de la renonciation débute une période de vacance du siège papal, qui s'achève avec la désignation d'un nouveau pape par un conclave de cardinaux.

Le Saint-Père Benoît XVI a usé de la faculté que lui ouvre le droit canonique de renoncer à sa charge, en conformité avec les règles de ce droit. Il n’appartient pas au peuple fidèle de porter un jugement sur la décision souveraine d’un pape, dont tout porte à croire qu’elle a été prise librement et après mûre réflexion.

Cette décision doit être accueillie dans la prière, avec aussi la conscience qu’il s’agit d’un acte grave, qui ne peut, en aucune manière, être banalisé.

La décision d’un pape de donner sa démission ou de rester à son poste jusqu’au bout est toujours et uniquement prise par lui, selon l’organisation de l’Église. Sa renonciation, Benoît XVI l'a décidée "en conscience devant Dieu" et il ne l’a soumise à personne. Il l’a simplement annoncée.

Pour la sauvegarde de la spécificité du ministère pétrinien, institué par le Christ lui-même, il est fondamental qu’il en demeure toujours ainsi.

Sursum Corda !

Le diocèse de Liège signale que Mgr l’évêque Aloys Jousten célébrera une messe d’action de grâce pour le pontificat de Benoît XVI, le jeudi 28 février à 18h, en la cathédrale Saint-Paul. Mgr André-Joseph Léonard, Primat de Belgique, en fera autant en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, ce même jour à 20h, moment précis où prendra effet la renonciation du Souverain Pontife.

Lien permanent Catégories : Réflexion faite -

Ouverture du Carême 2013 à l'église du Saint-Sacrement

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Boulevard d’Avroy, 132 à Liège

"Devictus vincit"

MERCREDI 13 FEVRIER 2013 À 18 HEURES

MESSE DES CENDRES

Grégorien:

Kyriale XVIII. Hymne Attende Domine

à l'orgue, Thierry de Marneffe

« memento quia pulvis es »

Bénédiction et imposition des Cendres aux fidèles

par Monsieur l’abbé Claude Germeau

« Feria Quarta Cinerum »

Comme toute fête de l’année au calendrier chrétien, le mercredi des cendres, par lequel débute le carême, se situe en référence à la fête des fêtes qu’est Pâques qui célèbre le passage de la mort à la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Fête tellement importante qu’elle est célébrée durant cinquante jours (de là vient le mot Pentecôte), et qu’elle est précédée d’une préparation de quarante jours. Le mot "carême" est la contraction du mot latin quadragesima, qui signifie quarantième -sous-entendu : jour, le quarantième jour étant le jour de Pâques.

Cette préparation est un temps de cheminement spirituel, tout entier orienté vers Pâques, pour ceux qui se préparent à être baptisés à la veillée pascale et pour tous les fidèles. Il est marqué par le jeûne (privation), la prière et le partage (charité, solidarité), et pas seulement comme pratique à observer - d’ailleurs le plus discrètement possible (voir Matthieu 6, 5-18 "Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu… mais parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes") - mais véritable démarche spirituelle. La durée de quarante jours est d’ailleurs à mettre en relation avec les 40 jours de Jésus au désert précédant sa vie publique, eux-mêmes en relation symbolique avec les quarante ans de traversée du désert par les Hébreux avant l’entrée en Terre promise.

C’est pour tenir les quarante jours de jeûne et de privation, en dehors des dimanches qui sont toujours jour de fête et de résurrection - même en temps de Carême - que le début de celui-ci fut avancé au mercredi avant le 1er dimanche de carême. La cendre évoque la faiblesse de l’homme (cf. Genèse 3, 19 "Souviens-toi que tu es poussière…"), elle évoque aussi le péché et la fragilité de l’homme (cf. Sagesse 15, 10 ; Ézéchiel 28, 18 ; Malachie 3, 21) et son regret du péché (cf. Judith 4, 11-15 ; Ézéchiel 27, 30). Pour les chrétiens, l’imposition des cendres est avant tout, un rite pénitentiel dont la signification est portée par la phrase que prononce le prêtre en faisant le geste : "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle." (Marc 1, 15).

"Ne tarde pas, dit le Seigneur, convertis-toi à Dieu, et ne diffère pas de jour en jour." Ce sont les paroles de Dieu et non les miennes; vous ne les avez pas entendues de moi, mais moi je les entends avec vous : "Ne tarde pas, dit-il, convertis-toi au Seigneur." Mais toi tu réponds : "Demain! demain!" (dans le latin du texte : "Cras! cras!") Quel croassement de corbeau! Comme le corbeau envoyé de l'arche n'y est pas revenu et, maintenant qu'il est vieux, dit encore : Demain! demain! C'est le cri du corbeau : tête blanche et coeur noir. Demain! demain! c'est le cri du corbeau : le corbeau n'est pas revenu à l'arche, la colombe est revenue. Qu'il se perde donc, le croassement du corbeau, et que se fasse entendre le gémissement de la colombe." Saint Césaire d'Arles, 470-542

Lien permanent Catégories : Offices religieux -

Une initiative de l’Académie de Chant Grégorien à Liège :

RENCONTRE AVEC MARCEL PÉRÈS

le samedi 9 février 2013 à 14 heures 30

à l’abbaye des Bénédictines de Liège

Boulevard d’Avroy, 54

14h30, église : conférence « les métamorphoses du plain-chant » : un regard sur l’interprétation des répertoires, par Marcel Pérès, fondateur de l’Ensemble Organum (abbaye de Sénanque) et du Centre itinérant de recherche sur les musiques anciennes (abbaye de Moissac)

15h30, grand parloir : pause café

15h45, église : chant d’ensemble en atelier, sur des partitions extraites du codex Calixtinus (Saint-Jacques de Compostelle) et du graduel neumé de l’abbaye de Solesmes, sous la direction de Marcel Pérès

17h30, grand parloir : réception de clôture

Les participants peuvent aussi assister aux vêpres de la solennité de sainte Scholastique, chantées (en français) par la communauté bénédictine dans l’église à 17h45

Participation: 15 euros à payer sur place. Inscription auprès de Jean-Paul Schyns (secrétariat de l’académie de chant grégorien à Liège) : tél. 04.344.10.89 ou e-mail jpschyns@skynet.be

ill. Kyrie "Orbis factor" interprété par l'Ensemble "Organum"

dir. M. Pérès:

Rappelons que l’Académie de Chant grégorien à Liège, initiatrice de cette rencontre du 9 février avec Marcel Pérès, organise aussi à l’église du Saint-Sacrement (Boulevard d’Avroy,132) chaque année depuis dix ans, un cycle complet de cours d’initiation au chant grégorien. Ce cycle est ouvert à tous, sans pré-requis.

Au programme cette année : « plain-chant et déchant sur les chemins de Compostelle et autres lieux de pèlerinage au temps des cathédrales (XIIe-XVe siècles) » : douze leçons dirigées par Stéphan Junker, professeur au conservatoire de Verviers, deux samedis après-midi par mois de novembre 2012 à mai 2013. Une quarantaine d’élèves sont inscrits à ce cycle.

La journée de clôture de celui-ci aura lieu le samedi 11 mai prochain avec une messe festive (église du Saint-Sacrement, 18 heures) et un grand concert (église des Bénédictines, 16 heures). Au cours de cette journée, l’excellent Ensemble « Psallentes ♀ » (direction : Hendrik Vanden Abeele, professeur aux conservatoires de Leuven, Rotterdam et La Haye) se produira en alternance avec les élèves et l'organiste Patrick Wilwerth (professeur au conservatoire de Verviers). Au programme : orgue baroque, plain-chant et déchant (extraits du Codex Calixtinus de Saint-Jacques de Compostelle, du Livre Vermeil de Montserrat, du Graduel et de l’Antiphonaire de Solesmes ainsi que de l’Office liégeois primitif de la Fête-Dieu.

Contacts : secrétariat de l’académie de chant grégorien à Liège. Tél 04.344.10.89 ou e-mail jpschyns@skynet.be

Site web de l’académie de chant grégorien : http://www.gregorien.be

En savoir plus sur Marcel Pérès…

Fondateur de l’ensemble Organum mondialement connu pour sa remise à l’honneur du chant sacré médiéval, Marcel Pérès défend avec passion cette musique à laquelle il a consacré sa vie. Une interview parue dans le mensuel « La Nef » n° 183-2007, sous le titre « reconstruire la mémoire liturgique » nous livre son analyse pour un renouveau du chant liturgique catholique, analyse qui prêtera sans doute à discussion, mais qui a le mérite d’ouvrir un débat nécessaire

La Nef – Pourriez-vous d’abord rapidement nous expliquer votre parcours ?

Marcel Pérès – Enfant, je chantais à la maîtrise de la cathédrale de Nice, une des rares cathédrales françaises à avoir conservé, après le concile, les vêpres du dimanche en latin. J’ai donc terminé mon enfance, au début des années 70, à la lumière des dernières lueurs de la liturgie traditionnelle. À l’âge de 14 ans, j’ai trouvé un poste d’organiste à l’église anglicane de Nice. Je ne connaissais rien à la liturgie anglicane, mais le vieux chanoine qui gérait cette paroisse m’a envoyé étudier en Angleterre. Là, ce fut un choc. J’eus le bonheur de suivre une formation pendant trois ans à la Royal School of Church Music et de faire des stages dans quelques-unes des grandes cathédrales anglaises, les derniers lieux où existe encore, en Europe occidentale, une tradition ininterrompue de chant liturgique. La principale chose que j’y ai apprise est l’amour de la psalmodie. Alors que chez les Latins la psalmodie est souvent bâclée, proférée sur le débit d’un moulin à prière, sans aucune nuance, les anglicans continuent à la pratiquer comme le sommet de la prière liturgique et à s’y appliquer avec la plus grande attention. Puis j’ai étudié à Montréal, mais continuais à faire de fréquents séjours en Algérie, d’où ma famille est originaire. J’eus la chance de fréquenter Mgr Tessier, alors évêque d’Oran. Auprès de lui j’ai appris à connaître et apprécier l’Islam, mais surtout à cultiver, dans un milieu hostile, cette flamme intérieure – transmise depuis la résurrection du Christ et la Pentecôte – qui discrètement irrigue nos actions. De retour an France, j’avais 22 ans, j’ai été frappé par les mutilations dont sont victimes les catholiques par rapport à leur héritage. Mutilés de leurs racines orientales, ce qui les rend étrangers aux cultes et aux comportements religieux des origines et démunis face à l’Islam. Mutilés de leur histoire européenne, ce qui les rend également étrangers aux arts roman, gothique, renaissance, baroque qui ne sont plus que des références d’historiens de l’art. Dans leur culte moderne, tout est fait pour les détourner de ces réalités. J’ai commencé alors à sérieusement étudier les musiques liturgiques du passé.

Comment avez-vous été amené à fonder l’ensemble Organum et pourquoi cette passion du chant ancien ?

J’ai vite compris que l’Église – avec ses pesanteurs et l’imbroglio historiographique qui brouille l’image que les catholiques ont de leur patrimoine – ne pouvait être le terrain de recherches sur le chant ecclésiastique. Il fallait déterminer ailleurs le champ de ces investigations. Je décidai de créer un outil pour expérimenter ces choses. C’est ainsi qu’est né l’ensemble Organum (organon veut dire outil en grec et en latin). C’était en 1982 à l’abbaye de Sénanque. Depuis, l’ensemble Organum a toujours résidé dans des lieux chargés d’histoire, l’abbaye de Royaumont, de 1984 à 2000, l’abbaye de Moissac depuis 2001. Sa mission, telle qu’elle s’est progressivement définie, est d’habiter un monument historique pour en faire un lieu de travail et de recherche propre à générer de nouveaux espaces relationnels entre les artistes, les publics et les chercheurs, et progressivement insuffler de nouvelles idées, transformer les comportements culturels, ouvrir les esprits aux mondes qui nous entourent, dans l’espace et dans le temps.

Pourriez-vous nous dire un mot de vos recherches musicologiques ?

Les concerts et les disques de l’ensemble Organum représentent la partie visible d’activités de recherches interdisciplinaires développées au sein de structures conçues pour générer la réflexion sur l’esthétique, comme expression des mentalités, à l’œuvre dans les rituels sociaux. À Royaumont, il s’agissait du CERIMM, Centre Européen de Recherche sur l’Interprétation des Musiques Médiévales qui cessa ses activités lors du transfert de l’ensemble Organum à Moissac en 2001, où fut créée une nouvelle structure, le CIRMA, Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes. Nos recherches ont porté sur l’ensemble des répertoires liturgiques. Les grégorianistes sont trop centrés sur ce qu’ils appellent le chant grégorien, ce qui les coupe des autres répertoires dont l’étude est essentielle pour comprendre le phénomène du chant ecclésiastique dans sa globalité. Chaque disque est l’occasion d’apporter un éclairage ou des approches nouveaux sur des répertoires qui, malheureusement, sont négligés et donc ne vivent pas dans la mémoire des acteurs liturgiques d’aujourd’hui. Ce qui est préjudiciable à la construction d’une politique patrimoniale conséquente.

Comment en est-on arrivé à ce désintérêt de l’Église latine pour son propre patrimoine de chants liturgiques ?

Le monde change rapidement, tous les trente ou quarante ans il est nécessaire de revoir radicalement les stratégies en cours pour les adapter aux enjeux qui se profilent. Le désintérêt pour les répertoires latins est la conséquence de l’immobilisme généré par les réformes officialisées par Pie X dans son Motu proprio de 1903. À cette époque, l’Église devait s’organiser pour faire face aux défis d’alors que je résume : contrer l’influence du style de l’opéra à l’église ; unifier des chants et des pratiques liturgiques très diversifiées afin de présenter un front uni aux violentes attaques dont elle était l’objet, et pour cela, définir une esthétique du chant liturgique qui la dissocie de celle de l’ancien régime. Cette stratégie, adaptée au contexte de la fin du XIXe siècle, fut mise en place dans les années 1920. Cependant, trente ans plus tard, elle n’était plus adaptée à celui de l’après-guerre. On avait soif alors d’un retour aux sources, mais la réforme de Pie X avait été tellement profonde que le changement a fatalement pris la forme d’une rupture. Ce qui n’était pas, primitivement, l’objectif des Pères du concile.

N’est-ce pas la réforme liturgique de 1969 qui a poussé à l’abandon du chant grégorien, bien que le concile Vatican II l’ait confirmé comme son « chant propre » devant occuper « la première place » (« L’Église reconnaît le chant grégorien comme le chant propre de la liturgie romaine », Sacrosanctum concilium, n. 116) ?

J’ajouterais même que l’Église devrait être en mesure d’assumer l’ensemble de son patrimoine musical. Cela est clairement affirmé dans la Constitution conciliaire sur la liturgie n. 114 : « Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude ». La réforme a précipité l’abandon d’une forme d’interprétation du grégorien, qui était devenue étrangère à ce que la plupart des acteurs liturgiques avaient envie de vivre. C’étaient les années 60, l’Europe occidentale éprouvait le besoin de faire peau neuve pour oublier les horreurs de la dernière guerre mondiale et les drames de la décolonisation. Aujourd’hui le contexte est totalement différent.

Comment analysez-vous la situation présente dans l’Église sur ce sujet ?Paradoxalement, tout est là pour que les choses évoluent, et rapidement. Jean-Paul II a été discret sur la liturgie, mais a quand même créé la Fraternité Saint-Pierre ou d’autres instituts attachés au rite romain traditionnel ; plusieurs fois, il s’est exprimé en termes très clairs sur ce qu’il attendait du corps épiscopal au sujet de la place que les catholiques attachés à l’ancien rite devraient avoir dans l’Église. Jean-Paul II a également plusieurs fois souligné l’importance des relations que nous devrions développer avec les Églises d’Orient. Quant à notre pape actuel, si son souci de réconcilier les catholiques avec leur patrimoine liturgique est clairement exprimé, il suscite cependant les réticences que l’on sait, surtout chez les évêques français. Toutefois, pour que les choses changent, il est nécessaire de comprendre l’urgence de renouer avec le vrai patrimoine du chant liturgique, au-delà de la réforme de Pie X. Et ensuite d’en faire un enjeu d’Église prioritaire. J’agite la sonnette d’alarme depuis plus de vingt ans, je me sens un peu seul, mais quelques frémissements récents montrent que tout n’est pas perdu, même si le chantier qui se profile est énorme.

Vous formez au chant grégorien des communautés religieuses qui font appel à vous : pourquoi et comment fait-on appel à vous ?

Nous en sommes au tout début. Je ne forme pas encore des communautés, mais certaines m’ont discrètement contacté. De jeunes religieux prennent conscience de l’abîme qui les sépare du chant traditionnel de l’Église, aussi bien dans des communautés nouvelles, qui ignorent le latin, que dans des communautés traditionnelles qui ressentent le caractère obsolète du grégorien qu’on leur a enseigné. Ils en éprouvent un malaise, certains connaissent quelques-uns de mes enregistrements et me demandent conseil. Actuellement nous en sommes seulement là. Mais pour être vraiment efficace, il faut tout revoir à la base, et en priorité la psalmodie et l’art de la lecture cantillée des textes sacrés. Deux domaines qui sont la source de l’acte liturgique.

Ce chant grégorien persiste aujourd’hui dans l’Église grâce à certaines communautés monastiques et aux fidèles attachés à l’ancienne liturgie : que pensez-vous de ces liturgies où le chant grégorien continue de vivre grâce à des chorales de simples fidèles amateurs ?

Le travail de ces communautés monastiques et de ces chorales d’amateur est essentiel et admirable, mais malheureusement nous nous trouvons dans un conflit de mémoire. L’esthétique du chant, telle qu’elle est pratiquée dans ces communautés, est encore fortement influencée par les canons définis à Solesmes, il y a un siècle. Changer cette manière de chanter apparaîtrait comme une trahison et pire, comme un abandon d’un style totalement identifié à une cause à défendre, celle de la liturgie traditionnelle. Et comment changer la manière de chanter, pour aller vers quoi, avec quels outils ? La plupart des grégorianistes ont peu d’estime pour mon travail, que pourtant ils ne connaissent pas. Je suis souvent très peiné de lire, au hasard d’un article ou d’une conférence, l’ignorance ou la caricature qui est faite de mon travail dans certains milieux traditionnels. Il ne faut pas retomber dans l’erreur du début du XXe siècle, vouloir imposer à tout le monde le même style. Cela a conduit à la mort des traditions de chant liturgique. Il faut aller vers un avenir traditionnellement diversifié. Cette idée est difficile à admettre pour ceux que l’on nomme aujourd’hui les traditionalistes, car ils ont tendance à penser la tradition du chant liturgique en terme d’uniformité. À titre personnel j’aime beaucoup le style de Solesmes, le seul problème est qu’il est devenu au cours du XXe siècle l’unique modèle et a occulté tout le reste.

Le chant grégorien est devenu une affaire de « spécialistes », laïcs pour beaucoup et déconnectés de tout souci liturgique : n’est-ce pas dénaturer ce chant sacré qui est avant tout prière, avant même d’être un chant ?C’est une question fondamentale que l’on entend souvent, mais qui ne correspond pas à la réalité de ce qui est en jeu. En filigrane, elle semble poser comme principe que toute personne qui étudie sérieusement le chant liturgique serait plutôt incroyant tandis que l’amateurisme serait le signe probant d’une foi vivante. C’est absurde. Aujourd’hui, la valorisation extrême de l’amateurisme dans le contexte ecclésiastique a généré des comportements qui rendent étrangers aux expressions de la foi de ceux qui nous ont précédés et a érigé la mièvrerie en modèle d’humilité dans la foi. D’un point de vue théologique une messe aura toujours la même valeur, que l’on chante un kyrie sur une petite ritournelle qui dure vingt secondes, ou que l’on se prépare pendant des mois pour, le jour venu, offrir un chant qui dure vingt minutes. D’un autre point de vue, c’est l’écart qui sépare la première option de la seconde qui exprime le degré de civilisation des acteurs liturgiques. Une messe dite dans une grotte a la même valeur qu’une messe chantée dans une cathédrale gothique. Pourquoi alors les hommes de ces époques se sont-ils donnés tant de mal pour assembler ce qui en définitive n’est qu’un tas de cailloux ? C’est parce qu’ils avaient un projet de civilisation dont l’art est l’expression absolue. C’est cette question que prioritairement doivent se poser les catholiques aujourd’hui. Car si le christianisme n’est pas un modèle de civilisation, il n’est plus qu’une option morale, parmi d’autres. Et malheureusement l’état actuel de la liturgie et de l’art catholique sont les symptômes flagrants de la faiblesse du modèle de civilisation que les catholiques ont à proposer au monde.

En fait, en ce qui concerne le chant ecclésiastique, la réalité se pose plutôt dans les termes suivants : 1) il y a de plus en plus de personnes attirées par ces musiques ; elles viennent de tous les horizons ;2) les études savantes sur ces matières n’ont jamais été aussi développées ;3) l’Église, soit ne se sent pas concernée par ce patrimoine, soit a du mal à l’intégrer aussi bien dans les liturgies modernes que dans les traditionnelles ;4) il faut trouver des solutions pour faire concourir ces différents flux ;5) c’est à l’Église d’en prendre l’initiative.

L’esthétique grégorienne de Solesmes et la vôtre semblent deux univers bien différents. Pourriez-vous les définir par rapport au renouveau liturgique recherché par l’Église au long du XXe siècle ?

Notre travail s’inscrit dans une démarche d’élargissement des référents culturels qui concourent à l’acte liturgique. Cette démarche est à la fois profondément traditionnelle et totalement tournée vers le présent. Traditionnelle car elle essaie de prendre en considération les informations disponibles, depuis l’Antiquité tardive, pour se mettre à l’école de tous les siècles qui nous ont précédés. Elle est aussi contemporaine car elle nous place au cœur des enjeux d’aujourd’hui. Nous devons relever le défi de la confrontation avec des sociétés qui n’évoluent pas dans le même cycle temporel que le nôtre. Pour communiquer avec elles et anticiper leurs réactions, nous devons apprendre à ne plus uniquement privilégier une perception linéaire du temps.

Comment cela se traduit-il musicalement ?

La première étape consiste à donner au chant Vieux Romain la place qui doit être la sienne dans le remodelage de l’imaginaire catholique. Ce répertoire, découvert il y a un siècle, a été totalement mis de côté par les grégorianistes, car il est impossible de l’interpréter en suivant les règles d’interprétation de Solesmes. Au lieu de remettre en cause ces règles, on a préféré considérer ce chant comme décadent et indigne d’intérêt. Pourtant, le chant Vieux Romain occupe une position centrale dans l’histoire de la musique religieuse. Il est la clé de voûte qui donne sens, cohérence et existence à l’édifice de ce qui devrait être la conscience liturgique du christianisme, et bien au-delà. Car, en amont, il nous livre la clé de la filiation entre le chant du Temple de Jérusalem et l’héritage de la musique grecque. En aval, il nous permet de suivre et de comprendre les trésors de la cantillation coranique. En dehors de certains cercles musicologiques extrêmement restreints, ce répertoire est aujourd’hui inconnu des musiciens, des ecclésiastiques et du public. Pourtant il nous livre la plus ancienne version de la musique gréco-latine de l’antiquité tardive et représente le chaînon manquant entre le chant byzantin, le chant copte, le chant syriaque, la musique arabe et la musique occidentale. Jusqu’au XIIIe siècle ce répertoire accompagnait à Rome les liturgies pontificales. L’installation de la papauté en Avignon lui fut fatale, et il tomba dans l’oubli. Redécouvert au début du XXe siècle, il n’a toujours pas trouvé la place essentielle qui devrait être la sienne dans l’imaginaire de l’homme occidental et dans celui de toutes les civilisations qui découlent des mêmes origines sémitiques et grecques. Une connaissance réelle de cette musique ressituerait dans une tout autre perspective l’héritage commun des religions musulmane, juive et chrétienne. Aujourd’hui, le chant Vieux Romain demeure encore le grand absent de toutes les réflexions sur la musique religieuse, l’œcuménisme et les relations avec l’Islam. Nous préparons l’édition de ce répertoire.

Et aujourd’hui, quelles seraient les priorités à mettre en œuvre ?

Reconstruire une mémoire liturgique éclatée en posant le rite romain traditionnel au centre de la reconstruction liturgique, mais sans exclusive. Concrètement, il faut développer des centres de formation au sein de chaque diocèse pour initier les fidèles et les prêtres à une réappropriation du patrimoine liturgique. En somme, élargir l’imaginaire liturgique des catholiques pour qu’ils se ressourcent vraiment à l’esprit des liturgies anciennes et cesser de considérer l’attention portée au patrimoine comme une entreprise rétrograde. Bien au contraire, c’est dans cet exercice que va se construire l’avenir de l’Église et que vont s’ouvrir de nouvelles voies vers l’œcuménisme. Enfin, comprendre et transmettre le fait que la langue latine n’appartient pas au passé de l’Église, mais est son avenir car elle seule, selon la volonté de Vatican II, peut être l’outil de la communion ecclésiale. Benoît XVI est on ne peut plus clair sur ce sujet. La période du tout vernaculaire a enfermé les églises nationales dans des ghettos linguistiques. Cette période est maintenant révolue. L’ouverture au monde, la circulation de plus en plus dense des individus, appellent le retour en force du latin comme le vecteur le plus approprié pour relever le défi de la mondialisation.

Propos recueillis par Christophe Geffroy

Le CIRMA et la discographie de Marcel Pérès

Le CERIMM (Centre européen de recherche sur l’interprétation des musiques médiévales), devenu le CIRMA (Centre itinérant de recherche sur les musiques anciennes), organise tout au long de l’année des sessions de chant à Moissac ou dans d’autres lieux. Chaque année est célébrée la fête de saint Jacques, le 25 juillet. Une semaine avant, les étudiants se rassemblent à Moissac pour préparer les offices de saint Jacques et une messe polyphonique, cette année la messe Pange Lingua de Josquin Desprez. Des stages pour enfants sont également proposés à cette même période.

Quelques disques de l’ensemble Organum, dirigé par Marcel Pérès : – Les Vêpres de Saint Jacques de Compostelle, XIIe siècle (Naïve, 2006).– Les Vêpres de Saint Louis, manuscrit des Invalides XVIIe siècle (Naïve).– Le chant des Templiers, manuscrit du Saint Sépulcre XIIe siècle (Naïve, 2006).

– Chants de l’Église de Rome. Période byzantine (Harmonia mundi, 2003).

– Chants de l’Église milanaise (Harmonia mundi, 2003).Le CIRMA publie également des partitions de chant liturgique en notation originale. Pour tout rens. CIRMA, 1 rue de l’Abbaye, 82200 Moissac. Tél. : 05 63 05 02 03. Pour en savoir plus www.organum-cirma.fr

Lien permanent Catégories : Conférences, Cours -

Le temps de la septuagésime

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Boulevard d’Avroy, 132 à LiègeDIMANCHE 3 FÉVRIER 2013 A 10 HEURES

Premier Dimanche du Mois

MESSE DE LA SEXAGÉSIME

Célébrée selon le missel de 1962

Évangile : lecture de la parabole du Semeur (Luc, 8, 4-15)

Propre grégorien de la messe « Exsurge, Domine »

Kyriale XI « Orbis Factor » (XIVe s.), Credo I (XIe s.)

Repons « Media Vita » (Xe s.)

Chants interprétés par la Schola du Saint-Sacrement

A l’orgue, Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers

Media vita, répons pour le temps de la Septuagésime, composé par Notker le Bègue, moine de Saint-Gall († 912).

Media vita in morte sumus, quem quaerimus adjutorem, nisi Te adjutorem, nisi Te, Domine, qui pro peccatis nostris juste irasceris.

Vivants, nous sommes sans cesse menacés par la mort. Qui nous assistera, si ce n'est Toi, Seigneur, Toi qui es justement irrité contre nous à cause de nos péchés?

In Te speraverunt patres nostri, speraverunt, et liberasti eos.

R. Sancte Deus.

Nos pères ont espéré en Toi, ils ont espéré et Tu les as sauvés.

R. Dieu saintQu'est-ce que le temps de la Septuagésime ?

Supprimé dans le rite de Paul VI, le temps de la Septuagésime est, dans la liturgie traditionnelle, une période de trois semaines qui précède l’ouverture du carême.