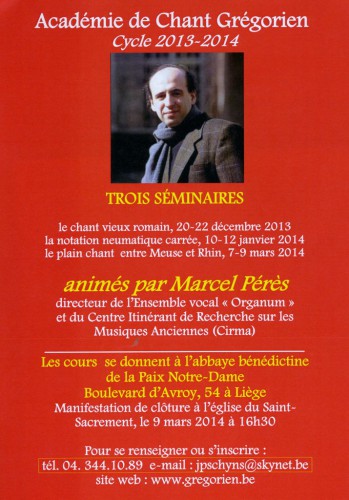

Un séminaire sur le chant vieux romain

Du vendredi 20 décembre (17h00) au dimanche 22 décembre prochains (même heure), l’abbaye des Bénédictines de Liège (Bd d’Avroy, 54) accueille l’un des meilleurs spécialistes du chant médiéval : Marcel Pérès, directeur de l’Ensemble vocal « Organum » et du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes) fondé en en 2001 à l’abbaye historique de Moissac (Midi-Pyrénées )

Durant ce week-end, Marcel Pérès animera pour tous les amateurs du répertoire de l’antiquité tardive et du haut moyen âge, une session consacrée à l’une des sources de la composition des mélodies grégoriennes : le chant vieux romain.

Redécouvert il y a plus d’un siècle, le chant vieux-romain n’a toujours pas reçu toute l’attention qu’il mérite, sa connaissance est pourtant essentielle pour comprendre l’histoire du chant grégorien, de sa notation et de sa pratique.

Beaucoup de questions sur l’interprétation du chant grégorien trouvent des éléments de réponse dans ce chant de Rome. En dehors de certains cercles musicologiques extrêmement restreints, ce répertoire est aujourd’hui inconnu des musiciens, des ecclésiastiques et du public. Pourtant il nous livre la plus ancienne version de la musique gréco-latine de l’antiquité tardive et représente le chaînon manquant entre le chant byzantin, le chant copte, le chant syriaque, la musique arabe et la musique occidentale.

Marcel Pérès

Cette session n’et pas réservée aux seuls spécialistes : elle est aussi ouverte à tous les amoureux du chant et aux esprits férus d’histoire de la musique ou de culture musicale.

Renseignements : Académie de Chant grégorien à Liège

Secrétariat : Jean-Paul Schyns, Quai Churchill , 42/7 4020 Liège

E-mail : jpschyns@skynet.be Tél. +32 4.344.10.89

Site : http://www.gregorien.com

S’informer : prospectus

Décider : Inscription en ligne ou téléphoner 04.344.10.89

Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet:

|

Le chant vieux romain : nouveaux horizons pour la compréhension du chant grégorien et des répertoires des Eglises orientales.

Une communication de Marcel Pérès au Congrès de l’Institur Pontifical de Musique Sacrée (Rome, 26 mai-1er juin 2011)

|

Lorsque les manuscrits de vieux romain furent découverts, il y a un peu plus d’un siècle, l’Eglise catholique était à la veille d’une grande réforme du chant consacrée par le Motu Proprio de saint Pie X. L’effort accompli par les bénédictins de Solesmes pour restaurer le chant grégorien et la liturgie romaine était sur le point d’aboutir.

Or ces cinq manuscrits, des XIe et XIIe siècles, montraient que le chant grégorien était bien pratiqué partout en Europe occidentale sauf … à Rome.[1] De plus, la nouvelle méthode de chant, élaborée par les moines de Solesmes pour servir de modèle, était inapplicable à ce répertoire. Ce chant de Rome faisait éclater le cadre des codifications esthétiques autour desquelles s’était constituée la nouvelle esthétique du chant ecclésiastique. On écarta ces témoignages musicaux en affirmant qu’ils représentaient un état primitif, voire décadent de la véritable tradition, sans grand intérêt musical.

C’est pourquoi il fallut attendre le milieu du XXe siècle pour que commence vraiment l’étude de ces manuscrits, d’abord sous l’angle liturgique et musicologique, puis les années 1980 pour que l’ensemble Organum commence à en étudier l’interprétation.[2] Aujourd’hui encore, bien peu de chanteurs se risquent à l’interpréter. Ce répertoire, pourtant central pour comprendre l’histoire du chant ecclésiastique, reste toujours marginal. En ce sens, l’histoire de sa découverte constitue un cas extrêmement intéressant qui dépasse de beaucoup le domaine de la musicologie, et nous plonge directement dans toutes les problématiques liées aux différentes façons dont une société se représente son passé à la lumière de ce qu’elle attend de son futur. La problématique globale du vieux-romain nous interroge profondément sur l’image que notre société européenne du vingtième siècle attendait de sa quête du passé.

Au début du XXe siècle, la découverte des manuscrits de chant vieux-romain dérange, et vient ébranler la belle représentation du chant liturgique des origines qui avait patiemment été construite, au prix de grands efforts, depuis plus d’un demi siècle. Que changent ces manuscrits dans l’imaginaire collectif du moment, autour de 1900 ?

Cette découverte aurait pu conduire à reconsidérer les paramètres de la savante construction méthodologique mise en place depuis le milieu du dix-neuvième siècle pour retrouver l’archétype des mélodies grégoriennes. Le travail des bénédictins de Solesmes montrait une admirable concordance entre tous les manuscrits d’Europe occidentale. Mis à part quelques variantes, souvent infimes, les différents manuscrits livraient des versions assez semblables. Nous étions véritablement en face d’un corpus d’une grande cohérence. On pouvait ainsi raisonnablement espérer, un jour, établir une édition critique des mélodies grégoriennes et… pourquoi pas, remonter à l’archétype directement transmis à Saint Grégoire par l’Esprit Saint.

Ces cinq manuscrits de vieux-romain montraient qu’à Rome même on pratiquait un autre chant, assez proche du chant grégorien, quasiment semblable pour les textes et la liturgie, mais musicalement présentant des variantes mélodiques parfois très différentes de la version standard répandue dans toute l’Europe occidentale. Ecoutons en quels termes en parle Dom Mocquereau, maître de chœur à l’Abbaye de Solesmes et qui fut parmi les premiers à découvrir ces manuscrits.[3]

«Nous laisserons dans leur singulier isolement & leur indépendance bizarre de la tradition grégorienne trois manuscrits extrêmement curieux du XIIe & du XIIIe siècle (Vatican, n° 5319, & Archives de Saint-Pierre, n° F.22, & n° B. 79), les seuls de ce genre. Ce ne sont plus ici des variantes ou des altérations qui s'offrent à nous : c'est un chant réellement distinct, aussi bien de l'ambrosien que du grégorien. Néanmoins le fond mélodique est ordinairement emprunté à la cantilène grégorienne: sous les fioritures, les broderies, ou, comme on dit encore, les machicotages[4] qui la défigurent, on reconnaît le dessin primitif...

On le sait, du reste, il est du goût des Italiens, avec leur souplesse de voix, d'ajouter volontiers des notes d'agrément au fond principal de la mélodie; & il en était sans doute autrefois de même. Mais il est curieux de voir un usage quelque peu analogue, bien qu'il n'ait pas laissé de trace dans les manuscrits, exister dans l'Église de Lyon. Là aussi on s'est permis pour le plain-chant l'usage des fioritures dans les intonations & dans les parties que le chantre devait exécuter seul ou à deux. Il n'en est question, il est vrai que dans un document récent (Mémoire sur une méthode pour noter le plain-chant, par M. l'abbé de Valernod, 1751, Bibliothèque de l'Académie de Lyon, n°145, pièce 15e); mais l'Église de Lyon s'était toujours si bien mise en garde contre les nouveautés, Ecclesia Lugdunensis nescit novitates, qu'un usage de cette nature n'aurait pu s'introduire, même à cette époque, sans être signalé comme une innovation & réprouvé comme tel. Il remontait donc beaucoup plus haut. Faut-il pour cela rattacher historiquement & considérer comme appartenant à la même tradition, les superfétations mélodiques de la Vaticane & celles de l'Église de Lyon ? Rien ne nous y autorise. Ce que nous voulons simplement conclure de ce rapprochement entre des faits non identiques , mais seulement analogues, c'est qu'ils se concilient très bien les uns & les autres avec la conservation intacte des mélodies grégoriennes, aussi bien à Lyon & à Rome que partout ailleurs, comme le témoignent tous les manuscrits. Le caractère particulier des trois manuscrits que nous venons de signaler ne va pas contre l'universalité & la constance de la tradition grégorienne; ici l'exception confirme la règle.»

Ce texte est extrêmement intéressant car il résume l’attitude mentale qui va dominer, pendant tout le vingtième siècle, chez les grégorianistes. Et qui se définit comme suit :

- Ces manuscrits de vieux-romain sont considérés comme à part, isolés, sans portée universelle.

- Les traditions vivantes de chant ecclésiastique sont considérées comme négligeables et sans intérêt, même si, comme le remarque Dom Moquereau, il apparaît de grandes similitudes de conduites vocales concernant l’art de l’ornementation dans des contextes apparemment très différents. Dans son texte, Dom Mocquereau essaie de comprendre les bizarreries du chant vieux-romain en les comparant avec des pratiques ornementales toujours vivantes chez les Italiens et dans la tradition antique et vénérable de l’Eglise de Lyon. Il refuse cependant d’explorer cette voie.

- La seule autorité est l’écrit. Mais un écrit lu avec les habitudes culturelles du dix-neuvième siècle que l’on peut résumer par la formule : une note écrite équivaut à un son émis. L’art de l’ornementation est totalement ignoré et lorsqu’il est évoqué c’est toujours en des termes très négatifs :

« …on s'est permis pour le plain-chant l'usage des fioritures »

«… les machicotages qui … défigurent…le dessin primitif... »

« … les superfétations mélodiques… »

- Pour Dom Mocquereau et ses contemporains, l’antique chant de Saint Grégoire ne peut être accessible qu’au travers d’une étude philologique reposant sur une analyse des notations musicales et en aucune manière au travers d’une étude phonétique qui consisterait à rechercher dans les témoignages vivants une filiation génétique qui remonterait au Moyen-Âge et même à l’Antiquité tardive.

- On écarte également toute approche anthropologique qui consisterait à s’interroger sur les relations complexes entre l’écrit et l’acte dont il est le signe. Dans ce registre, on considère que l’acte de lire tel qu’il existait au dix-neuvième siècle serait le même qu’aux époques antérieures et aurait les mêmes conséquences sur sa traduction sonore.

- On se positionne fondamentalement dans ce que l’on pourrait appeler une vision négative de l’histoire du chant ecclésiastique en considérant que depuis un certain âge d’or, dont on situe approximativement les limites temporelles entre la vie de Saint Grégoire et la fin du premier millénaire, le chant monodique de l’Europe occidentale n’a connu qu’une constante décadence, attendant sans le savoir, la restauration salvatrice que les hommes de la fin du dix-neuvième siècle, grâce à leur maîtrise toute nouvelle des sciences historiques, allaient pouvoir enfin offrir à l’Eglise. Ce positionnement mental a ainsi écarté, pendant près d’un siècle, la plupart des grégorianistes de ce qui aurait pu être une autre méthode ; elle aurait consisté, tout simplement, à remonter le temps, à partir des éléments contemporains encore en usage, pour progressivement aller vers le passé. Mais pour les hommes de la fin du dix-neuvième siècle, les traditions vivantes n’avaient pas de valeur, car à leurs yeux elles étaient beaucoup trop marquées par l’esthétique du dix-huitième siècle dont ils voulaient impérativement se distinguer. Pourtant beaucoup d’éléments d’esthétiques très anciennes étaient encore en usage à cette époque, mais ils ne leur accordaient aucune valeur.

- Enfin, on n’imagine même pas que d’autres traditions extérieures à l’Eglise catholique romaine - le chant byzantin, le chant syriaque ou d’autres – puissent servir de référence pour comprendre les mécanismes de formation du chant grégorien et son interprétation. D’ailleurs, Dom Mocquereau n’accorde même pas d’intérêt aux traditions encore vivantes en Italie ou en France.

Une autre citation de Dom Pothier, tirée de son livre Les mélodies grégoriennes, publié en mille huit cent quatre vingt, mérite que l’on s’y arrête un moment :[5]

« Il serait à désirer que l'on pût rétablir dans le chant les signes d'ornement dont il vient d'être question. Leur suppression n'altère cependant pas la substance de la mélodie, et cette suppression est préférable à une exécution défectueuse de ces formules. Mieux vaut donc renoncer à la note trémulante du quilisma, aux sons vibrés du strophicus, à l'ondulation de la voix marquée par l'oriscus, que de mal exprimer ces nuances délicates. »

Suit une proposition de substitution pour éviter de faire ces ornements:

« Il suffit, pour le strophicus et l'oriscus de prolonger le son, en proportion du nombre de notes qui se rencontrent, unies sur le même degré. Le quilisma, par exemple dans sursum corda, peut se rendre ainsi : la voix appuie assez fortement sur la note la, à laquelle il convient en cette circonstance de donner du mordant; puis elle passe, aussi légèrement que possible mais sans secousse, sur le si pour arriver à l'ut, qui a sa valeur ordinaire. »

Comme nous le voyons, l'ornementation du chant grégorien était bien connue des restaurateurs solesmiens. En premier lieu parce qu'à leur époque les chantres d’église la pratiquaient toujours, ensuite parce que les textes médiévaux les plus anciens l'évoquaient, parfois en des termes très précis, et enfin parce que les notations musicales dites neumatiques, indiquent clairement toutes sortes de mouvements vocaux relevant du domaine de l'ornementation. Mais l’ornement faisait et fait encore peur, parce qu’il semble introduire, dans une démarche qui se veut scientifique, des éléments relevant trop de l’initiative personnelle. Dans les textes issus de milieux monastiques de cette époque on observe une véritable phobie de tout ce qui pourrait relever d’une initiative personnelle souvent qualifiée de fantaisiste. Les chercheurs de la fin du XIXe siècle, obsédés par l'idée d'une restauration du chant de Saint Grégoire, ne considéraient pas comme fiables les témoignages vivants de l'histoire. Le XVIIIe siècle était encore proche et cet art de l'ornementation leur faisait penser à un passé trop récent. Ensuite, dans le contexte de la démarche de philologie musicale qu'ils avaient entreprise en comparant les notes et la notation des mélodies, tout ce qui est ornement, son tremblé, port de voix, glissement de la voix, introduisait des éléments qui dans leur classification apparaissaient comme irrationnels. Comment, dans une étude statistique des notes d'une mélodie, intégrer un ornement qui va transformer une note en une vibration ou une formule de 3, 4, voire même 10 sons ? Ces éléments sont difficilement quantifiables et dépendent beaucoup trop du savoir-faire et de la dynamique propre à chaque interprète, porte ouverte à ce que l'on pourrait considérer comme de la fantaisie personnelle, attitude à exclure, à leurs yeux, de la sphère du religieux.

Il est étonnant d'observer que, plus d'un siècle après, la quasi totalité des interprètes du chant grégorien, ou même de la musique médiévale, suivent encore les recommandations de Dom Pothier : ne rien faire, en matière d'ornementation, plutôt que de risquer de mal faire. Même les différentes tendances qui se sont développées à partir de la fin des années 1970, à la suite des études de Dom Cardine sous le vocable de "sémiologie grégorienne", ont systématiquement écarté le problème de l'ornementation de leurs réflexions et de l’exécution vocale. Pourtant, dans la classification des signes neumatiques confirmée par Dom Cardine apparaît bien une rubrique "neumes d'ornement". Mais leur réalisation risquerait de remettre en cause beaucoup trop de choses, bien au delà du seul plaisir de chanter. Ce champ d'investigation immense, qui détermine profondément l'esthétique du chant religieux dans sa globalité, a été éludé, nous ne dirons pas délibérément, car la manière dont l'ornementation est niée relève plus de l'irrationnel que d'une volonté déterminée. Visiblement, nous touchons là un domaine très sensible de l’inconscient collectif, ressenti comme un élément important et même vital de la conscience identitaire. C’est dans ce contexte qu’apparaissent, au début du vingtième siècle, les cinq manuscrits de chant vieux-romain.[6]

Lorsque l’on regarde la bibliographie du chant vieux-romain, on constate qu’il y a très peu de publications avant les années mille neuf cent cinquante. A ce moment vont réellement commencer les études sur ces cinq manuscrits, grâce à quelques grandes figures de la musicologie du vingtième siècle, à qui nous rendons ici hommage : Michel Huglo, Bruno Stäblein, Helmut Hucke.

Il aura fallu un demi siècle pour trouver un nom à ce répertoire étrange – altrömische Gesänge, vieux-romain - proposé par Bruno Stäblein, à Rome en 1950 lors d’un congrès de musique sacrée.[7] Il publia en 1970, avec Margareta Landwehr-Melnicki une transcription complète du plus important manuscrit de vieux-romain, le latin 5319 de la bibliothèque vaticane avec une introduction qui synthétisait les connaissances qu’alors on pouvait avoir sur ce répertoire.[8] Ce livre d’une grande valeur historique eut cependant un effet pervers sur la perception que le monde de la musique développa sur le vieux-romain. Les transcriptions de Margareta Landwehr-Melnicki, très précises quand à la notation des degrés des mélodies, avaient cependant un défaut. La notation utilisée ne ressemblait à aucune notation médiévale, les degrés étaient liés comme par des ligatures, mais chaque note était représentée par un point assez épais. C’est au travers de cette notation, inventée pour l’occasion, que la plupart des musicologues et des musiciens sont entrés en contact avec le chant vieux-romain. Inconsciemment, l’aspect d’une notation influence profondément la relation qui se crée avec celui qui cherche à l’interpréter. C’est en grande partie par la faute de ces transcriptions que beaucoup de commentateurs ont écrit et continuent à penser que le chant vieux-romain est lourd, sans architecture, mal composé, sans aucune nuance rythmique.

La notation pourtant si riche du vieux-romain a été négligée par les grégorianistes. On continue encore aujourd’hui à lire dans des articles ou des commentaires, que cette notation est imprécise, n’offre aucune indication sur les durées, et ne laisse rien entrevoir de son interprétation. Le sommet de cette lacune est atteint par le livre de Philippe Bernard : « Du chant romain au chant grégorien ». L’ouvrage comporte près de mille pages et pas une seule ligne n’est consacrée à la notation romaine. Les seuls exemples qu’il donne de chant romain sont des reproductions des transcriptions de Margareta Landwehr-Melnicki. [9]

Pourtant, la notation romaine est extrêmement précise et claire. Pour la lire, il suffit de suivre le ductus, c’est à dire le geste de la main du scribe lorsqu’il écrit. Là où la plume fait un arrêt, la voix se pose, là où le geste est continu, la voix reproduit le même mouvement. Là où le trait est épais, le débit de la voix ralentit. Nous sommes en présence d’une notation totalement iconique, véritable image du son. Cependant, pour accéder à ce niveau de lecture, il faut avoir l’imagination nourrie de références liées à l’art de la cantilation. Et là se trouve la clé du problème.

L’art de cantiler un texte sacré a disparu de l’imaginaire catholique depuis plus d’un siècle. Les textes se chantent aujourd’hui, dans l’Eglise latine, sur une simple note, sans aucun ornement, de la manière, volontairement, la plus impersonnelle possible. On y trouve encore la peur de trop privilégier une interprétation personnelle qui risquerait de théâtraliser la diction, d’induire une mauvaise interprétation, ou de mettre en avant l’ego ou la belle voix du lecteur. En réalité l’art de la cantilation constituait la base du savoir faire du chantre, du diacre et du prêtre. Ici réside la substance de la fonction de chacun de ces trois ordres : savoir dire et transmettre un texte pour que l’auditeur puisse en accéder au sens. Tout l’art consiste à avoir l’attitude juste pour être à la fois toujours dans le texte en évitant de projeter une volonté personnelle mais en laissant agir l’Esprit dont la manifestation physique se traduit par le souffle, le pneuma, le neuma ; la rencontre entre le verbe et l’auditeur, devant se faire par la voix du lecteur. C’est une relation tripartite précisément évoquée au début de l’Apocalypse :[10]

« Beatus qui legit et qui audiunt verba prophetiae et servant ea quae in ea scripta sunt

tempus enim prope est. »

« Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et observent ce qui y est écrit, car le temps est proche. »

Techniquement, la base de la cantilation repose sur la maîtrise de l’ornement qui manifeste le savoir-faire et donc la légitimité du chantre. Car l'ornement, est avant tout au service du texte, dont il met en relief les incises, les périodes. Il permet de souligner les articulations syllabiques en attirant l'attention des auditeurs sur les sonorités complexes des mots : les diphtongues, les liquescences, la percussion de certaines consonnes importantes pour la compréhension du mot. L'art de l'ornementation, dûment maîtrisé, ouvre les esprits aux multiples résonances du texte qui est proféré, car chaque mot est ciselé, sculpté comme peut l'être une pierre précieuse dans laquelle chaque entaille, en reflétant les rayons qu'elle reçoit, projette les scintillements de la lumière. [11]

Concrètement, pour accéder à ce savoir faire, il faut d’abord comprendre qu’une durée n’est jamais un élément statique. Plus une durée est longue, plus elle manifeste le mouvement interne qui la compose. C’est ainsi qu’il faut entendre le «cantus obscurior» dont parlait Cicéron lorsqu’il voulait évoquer l’énergie interne qui crée le mouvement du discours.[12] Au treizième siècle, Jérôme de Moravie décrit très bien ce phénomène en des termes qui, à première vue, semblent éloignés du monde du vieux-romain, mais qui en fait font référence à des processus fondamentaux de l’acte du chant. Ces processus revêtent au cours du temps des formes extérieures différentes, mais leur mode de fonctionnement reste le même. [13]

Dans l'acte du chant que décrit Jérôme de Moravie les durées et les ornements font partie d'une même réalité, il s'agit en fait d'aspects différents d'un même processus. Pour comprendre le fonctionnement de ce processus il faut se reporter au début du chapitre 25. La valeur de base du chant est la brève. Cette brève est elle-même constituée de trois valeurs appelées des instants, mot dérivé du latin in-stare c'est à dire se tenir à l'intérieur, là - au seuil de la conscience - où s'éveille le sentiment d'être. D'ailleurs, l'instant en question ici est la plus petite unité de temps et de son perceptible à l'oreille et reproductible par la voix. Ainsi, chaque valeur de base qui constitue l'unité organique du chant - la brève - est elle-même habitée par un mouvement constant, celui constitué par l'enchaînement des instants qui la composent. Dès lors une durée n'est pas un phénomène statique mais l'expression d'un dynamisme interne à la production du son par la voix. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la véritable nature des ornements. Ils sont, en définitive, l'expression extériorisée de ce mouvement intérieur qui sous-tend toute durée, qui frémit constamment à l'intérieur de l'interprète et qui, à certains moments lorsque la pression interne se fait trop forte, jaillit à l'extérieur pour souligner et mettre en valeur les méandres du discours musical et textuel. Ce jaillissement on l'appelait la fleur harmonique. Harmonique, car ce jaillissement se manifeste à l'intérieur des proportions de durées qui façonnent le déploiement mélodique dans le temps. Fleur, car ces ornements constituent la beauté du chant, l'aboutissement du flux substantiel - la sève pneumatique - qui irrigue l'acte cantoral, fleur également car l'ornement féconde le chant et porte en lui la graine qui fait de l'interprète l'artisan d'un acte créateur. [14]

D'un point de vue strictement musical l'ornement permet de préparer un changement de degré en douceur, comme si les sons émergeaient les uns des autres sans discontinuité ni cassure. [15]

On observe trois catégories d'ornements.

- Les ornements qui affectent une note isolée.

Il peut s'agir d'un tremblement, avec toutes les nuances d'intervalle, de lenteur et de rapidité possible. Cet ornement peut être mesuré, dans ce cas il manifeste les plus petites unités rythmiques qui constituent la dynamique interne de toutes les durées. La note isolée peut également recevoir un port de voix, c'est à dire une petite note qui précède la note principale. C'est ce que décrit Jérôme de Moravie dans la première partie du chapitre 25. [16]

- Les ornements qui agrémentent un intervalle.

Pour aller d'une note vers une autre, on ajoute une ou plusieurs petites notes. Elles peuvent également être plus ou moins rapides. Jérôme en parle dans la deuxième partie du même chapitre dans ce qu'il appelle la manière française.

- Les ornements qui ponctuent un mot ou une phrase.

Il peut s'agir d'une petite formule ou parfois d'une véritable phrase musicale que l'on ajoute à un mot ou une phrase que l'on veut particulièrement mettre en exergue. Ce sont ces vocalises sans textes que l'on appelait au Moyen-Âge le neuma. La plupart furent codifiés dès le XIIIe siècle et, selon les traditions, était appliqués à des moments bien précis du cycle liturgique souvent à la reprise d'antiennes psalmodiques pour les grandes solennités. Mais il semble que cette pratique était beaucoup plus répandue antérieurement comme le laissent transparaître certaines sources du XIe siècle. [17]

C’est avec tous ces éléments à l’esprit qui faut apprendre à lire le chant vieux-romain, et, au travers de lui, retourner lire les premiers neumes du répertoire que nous appelons aujourd’hui grégorien. La comparaison des mélodies du grégorien et du vieux-romain montre quatre cas de figure :

- Les mélodies sont très proches, voire semblable, c’est notamment le cas des traits du huitième mode. Ceci arrive parfois

- Les mélodies sont très différentes, comme pour l’Introït de Noël Puer natus est. Ce qui arrive assez rarement.[18]

- Les mélodies ont la même structure, mais le développement mélismatique est plus développé dans le vieux-romain. Cela arrive souvent.

- Le chant grégorien, en certains endroits, présente une version plus développée que celle du vieux romain. Cela arrive parfois.

Nous n’allons pas développer ici chacun de ces aspects que d’autres musicologues ont d’ailleurs abondamment développé.[19] Nous aimerions attirer l’attention sur quelques détails qui pourraient nous conduire à lire différemment les neumes des dixième et onzième siècles. [20]

Dans les manuscrits de Saint Gall ou de Laon, il arrive que des neumes marqués d’un épisème ou recevant une lettre significative comme a (augete : augmenter, enrichir, développer) ou t (tenete : tenir, allonger), ou encore des pressus ou des torculus spéciaux, correspondent dans le vieux romain à une formule caractéristique. Aujourd’hui, la sémiologie grégorienne considère ces signes uniquement comme des allongements de durées, mais la comparaison avec le chant vieux-romain montre clairement qu’il s’agit de signes d’ornementation, ce qui correspond également aux descriptions de Jérôme de Moravie.

Pour résumer, il nous semble que le chant vieux-romain est tout simplement… du chant grégorien, mais le contexte dans lequel il a été écrit est très différent de celui dans lequel ont été écrit les premiers manuscrits des Xe et XIe siècles. Les notateurs du vieux romain n’avaient pas dans l’esprit la volonté de créer une norme, ils ont simplement noté, avec une grande précision, les formules vocales qui à leurs yeux caractérisaient un style. Ils l’ont noté à la fin du onzième siècle sans se préoccuper des versions antérieures, car pour eux la tradition du chant ne résidait pas dans la chose écrite mais dans un acte oratoire. La première référence qui comptait pour eux était d’ordre acoustique.[21]

D’ailleurs, remarquons qu’il reste un tout petit nombre de manuscrits de vieux-romain, je suis persuadé que si nous en avions conservés plus, nous aurions encore d’autres versions ornementales. Ces manuscrits nous informent sur la manière dont les hommes du premier millénaire formaient ce que nous appelons aujourd’hui un répertoire. Il s’agissait d’abord d’un son, d’une manière de chanter, ce que l’on appelait parfois la nota, que l’on trouve dans l’expression « nota romana ».[22] Le fondement du chant ecclésiastique reposait d’abord sur l’art de la cantilation des textes sacrés, tout le reste du matériel musical, n’est que commentaire ou introduction à l’acte de la proclamation du texte sacré.[23] L’art de la cantilation est simultanément le domaine d’une grande liberté et celui d’une parfaite maîtrise de la langue et du discours. Ce savoir faire, qui aujourd’hui nous émerveille, était pourtant vraiment commun autrefois. Nous pouvons en avoir une petite idée en observant les pratiques contemporaines dans le monde musulman. Les chantres qui pratiquent la lecture du Coran créent, à chaque performance, des mélodies nouvelles. Il est très significatif, pour comprendre leur mentalité, d’observer que lorsqu’on leur pose une question sur les règles musicales qu’ils utilisent, ils vous arrêtent tout de suite en précisant que ce qu’ils font n’est ni de la musique, ni du chant, c’est simplement de la lecture. Lorsqu’ils lisent publiquement le Coran ils ont juste le sentiment de dire le texte sur un registre autre, qui est celui où l’on s’ouvre sur la contemplation par la prononciation méticuleuse de chaque syllabe des mots, eux-mêmes ordonnés à l’intérieur d’une phrase puis d’une période. Ce que nous appelons le chant n’est rien d’autre pour eux qu’une manière plus efficace et attentive de dire un texte.

Ainsi, le chant vieux-romain, par les incongruités qu’il introduit dans l’édifice historiographique de la musicologie occidentale du XXe siècle, nous informe sur le processus même qui au cours du premier millénaire s’est concrétisé par la création de différents corpus de chants, que nous appelons des répertoires, grâce au prodigieux développement de la notation musicale. L’étude critique et statistique des mélodies grégoriennes, commencée par les moines de Solesmes, a permis de consolider la connaissance de la matière musicale qui sert de fondement à l’acte du chant liturgique, le chant vieux-romain nous informe sur la manière dont l’énergie interne, que génère le chantre, met en mouvement cette matière. C’est pourquoi, ce chant vieux-romain nous conduit naturellement vers tous les autres répertoires qui se sont développés autour du bassin méditerranéen en suivant le même parcours géographique et culturel que l’on pourrait résumer comme un mouvement de migrations musicales qui part de Palestine et se répand dans le monde civilisé antique en intégrant les savoir-faire des peuple qu’il traverse. Mais surtout la clé pour comprendre cette communauté génétique est à chercher dans le processus même de construction de ces répertoires et de ces identités. Nous l’avons vu, il se situe dans l’art de la lecture d’un texte sacré. C’est pourquoi aujourd’hui une réévaluation des relations culturelles et spirituelles, que voudrait développer l’Eglise de Rome avec les Eglises Orientales et le monde musulman, devrait être fondée sur une connaissances pratique de ce que nous apprend le chant vieux-romain, connaissance pratique signifiant la réintroduction de ce répertoire et de qu’il implique dans le déploiement de l’action liturgique.[24]

Le chant vieux-romain qui apparaissait aux yeux de ses découvreurs comme une anomalie absolue, représente en fait le témoignage de ce qui constitue la substance même du chant ecclésiastique : le chant vieux-romain n’est pas seulement une collection de mélodies qui s’égrènent note à note, mais une parole vivante qui vit de la vie de celui qui la profère.

En définitive, le chant vieux-romain nous enseigne qu’un répertoire, même s’il est noté, continue à être l’expression d’un corpus dont le domaine d’existence est d’abord un art oratoire

Marcel Pérès

[1]Seulement cinq manuscrits contenant l’ancien chant de l’Eglise de Rome ont été conservés : trois pour la messe et deux pour l’office.

Graduels :

Cologny (Genève) : Fondation Martin Bodmer, manuscrit 74 (écrit en 1071) ; à l’usage de la basilique Sainte Cécile du Trastevere.

Rome : Bibliothèque Vaticane, Vat.lat.5319 (début du XIIe s.) ; à l’usage de la basilique Saint Jean du Latran.

Rome : Archivio San Pietro F.22 (deuxième moitié du XIIe s.); à l’usage de la basilique Saint Pierre

Antiphonaires :

Rome : Archivio San Pietro F.79 (deuxième moitié du XIIe s.) ; à l’usage de la basilique Saint Pierre

Londres, British Museum Add. 29 988 (XIIe s.) ; à l’usage de la basilique Saint Jean du Latran ( ?)

Pour les premières recensions et réflexions sur le chant vieux-romain, voir :

Raphaël ANDOYER, Le Chant romain antégrégorien (01), Revue de Chant grégorien, 1912, n°.3, p. 69-75

R. ANDOYER, Raphaël. Le Chant romain antégrégorien (02), Revue de Chant grégorien, 1912, no.4, p. 107-114

Plus récemment : Paul F. CUTTER, Musical Sources of the Old-Roman Mass. American Institute of Musicology – Neuhausen-Stuttgart, Hänssler Verlag, 1979. 506 p. (Musicological studies and Documents, 36.)

[2]Hourlier (Jacques) - Huglo (Michel), « Un important témoin du chant ‘vieux-romain’: Le Graduel de Sainte Cécile du Trastévère », Revue Grégorienne, xxxi, 1952, pp. 26-37.

Huglo (Michel), Antiennes de la Procession des Reliques: Vestiges du Vieux-Romain dans le Pontifical, Revue grégorienne, vol. 31, n. 4, 1952, pp. 136-139.

ID., Le chant vieux-romain. Liste des manuscrits et témoins indirects, Sacris Erudiri, 1954, pp. 96-124.

Hucke (Helmut), Improvisation im Gregorianischen Gesang, Kirchenmusikalisches Jahrbuch, 1954, pp. 5-8.

ID., Gregorianischer Gesang in altrömischer und fränkischer Ûberlieferung, Archiv für Musikwissenschaft, 1955, pp. 74-87.

P. Van Dijk, S.J. Sources of the Roman Graduel, Scriptorium, 1960, pp. 98-100

ID., The authentic Missal of the papal Chapel, Scriptorium, 1960, pp. 257-314

ID., The Urban and Papal Rites in 7th and 8th c. Rome, Sacris Erudiri, 1961, pp. 411- 487.

ID., The Old-Roman Rite, Studia Patristica, 1962, n.5, pp. 185-205.

ID., Recent developments in the Study of the Old-Roman Rite, Studia Patristica, 1966, n.8, pp. 299-319.

ID., The Medieval Easter Vespers of the Roman clergy, Sacris Erudiri, 1969, pp.261- 363.

Jammers (Ewald), Musik in Byzanz, im päpstlichen Rom und im Frankenreich. Der Choral als Musik der Textausspreche; Heidelberg, C. Winter, 1962.

Ces études ont été précédées par le travail de Louis Brou qui, dès les années trente avait commencé à considérer les liens reliant les répertoires en grec et en latin.

Brou (Louis), L'Alleluia gréco-latin Dies sanctificatus (mélodie type) (1), Revue grégorienne, vol. 5, 1938, pp. 170-175.

ID., L'Alleluia gréco-latin Dies sanctificatus (mélodie type)(2) , Revue grégorienne, vol. 1, 1939, pp. 1-8.

ID., L'Alleluia gréco-latin Dies sanctificatus (mélodie type) (3), Revue grégorienne, vol. 3, 1939, pp. 81-89.

ID., L'Alleluia gréco-latin Dies sanctificatus (mélodie type) (4), Revue grégorienne, vol. 6, 1939, pp. 202-213.

ID., Les chants en langue grecque dans les liturgies latines (1), Sacris Erudiri, 1948, pp. 165-180.

ID., Les chants en langue grecque dans les liturgies latines (2), Sacris Erudiri, 1952, pp. 226-238.

Discographie:

Schola Hungarica:

- Old Roman Liturgical, Chants Hungaroton HCD 12741 (1986).

- Old Roman Liturgical, Chant Hungaroton HCD 32358 (2006).

Ensemble Organum:

- Chant de l’Eglise de Rome, Messe de Pâques. HMC 901218; 1986.

- Messe de Saint Marcel et Office de l’Adoration de la Croix. HMC 901382; 1990.

- Vêpres du jour de Pâques. HMC 901604; 1998.

- Incarnatio Verbi, messes de la Nativité. ZTT081001; 2008.

[3] Paléographie Musicale, tome II, p.4 note 1

[4]Le machicotage désignait une technique d’ornementation. D’après les descriptions succinctes de quelques auteurs du xviiie siècle, il apparaît que certains chantres, appelés les machicots, étaient spécialisés dans cette pratique. C’était une science de l’ornementation du plain-chant qui consistait à remplir les intervalles et à créer ainsi des consonances avec le plain-chant chanté simultanément sans ornements. L’abbé Lebeuf l’évoque comme une pratique immémoriale.

«Il n'est presque personne parmi ceux qui se sont un peu appliqués au Chant Grégorien, & même parmi certain nombre de laïques, qui venant de Province dans la ville de Paris, & y entendant chanter des Répons et des Graduels, ne s'aperçoive, lorsqu'on est venu au verset de ces pièces de Chant, d'un tour de composition qui leur paroît extraordinaire. Ce tour même a le malheur de déplaire d'abord à la plus grande partie de ceux qui y prêtent l'oreille; parce qu'ils n'y sont pas accoutumés, & que les descentes fréquentes à la tierce n'ont pas pour euxle même agrément que la composition ordinaire des livres romains. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cette remarque se fait, c'est de tems immémorial, & depuis qu'on a introduit dans ces versets des additions & des compositions de notes, qu'on appelle Machicotage, du nom des Ecclésiastiques Machicots qui l'executoient le plus souvent autrefois après les enfans-de-Choeur.»

Traité historique et pratique sur le chant ecclésiastique, Paris 1741, p.95-96.

Gilles Ménage, dans son Dictionnaire étymologique de la langue françoise, Paris, 1750, signale l’utilisation de ce mot en italien sous la forme de macechonchi, massaconici en latin, à l’église de Milan, ainsi qu’à l’église métropolitaine S. Laurent de Gênes. (Tome second, p.148)

Le Dictionnaire de l’Académie française de 1762 précise qu’à certaines fêtes, les machicots sont obligés de porter une chape. Ce qui montre le caractère solennel de leur fonction. Cette pratique est à considérer dans la continuité de la manière française de chanter le plain-chant pour les fêtes solennelles, décrite par Jérôme de Moravie au xiiie siècle.

Cf. M. Pérès, Jerónimo de Moravia (Siglo XIII) y los origines del canto llano figurado. La misa Solemne Popular en latín en la tradición Salmantina, p. 99-122. Coordinación: Miguel Manzano Alonso. Centro de Cultura Tradicional “Angel Carril”; Diputación de Salamanca 2008.

La tradition du Machicotage était bien établie à Notre Dame de Paris jusqu’à la révolution, comme le montrent les actes capitulaires. Cf. François Léon Chartier, L’ancien chapitre de Notre-Dame de Paris et sa maîtrise d’après les documents capitulaires (1326-1790), Paris 1897.

Cette tradition est dénigrée au cours du xixe siècle et machicot désigne parfois un mauvais chantre. Cf. Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort, Dictionnaire étymologique de la langue françoise, 2 Par 1829, p.44 : Machicot : chantre d’église; mauvais chanteur.

[5] Dom J. POTHIER, Les melodies gregorianes, 1880, Desclée Lefebvre et Cie. Réédition, 1980, Editions Stock, pp.128-129.

[6] M. Pérès - J. Cheyronnaud, Les voix du plain-chant, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, pp. 33 et ss.

[7]B. Stäblein, “Zur Frühgeschichte des römischen Chorals”, Atti del Congresso Internationale di Musica Sacra, Roma, 1950, Tournai, Desclée, 1953, pp. 271-276.

[8]B. Stäblein - M. Landwehr-Melnicki, Die Gesänge des altrömischen Graduale Vat. lat. 5319, Monumenta Monodica Medii Aevi (Kassel, Bärenreiter), Bd. II 1970.

[9]Ph. Bernard, Du chant romain au chant grégorien, Paris, éditions du Cerf, 1996.

[10] Apocalypse I, 3

[11]M. Pérès, J. Cheyronnaud, Les voix du plain-chant, op. cit. p.39-45 : l’ornement perturbateur

[12]M. T. Cicero, Orator, 57 (Μira est enim quaedam natura uocis cuius quidem e tribus omnino sonis, inflexo acuto graui, tanta sit et tam suauis uarietas perfecta in cantibus. Εst autem etiam in dicendo quidam cantus obscurior).

Cf. J. Viret , Le chant grégorien et la tradition grégorienne, L’âge d’homme, Lausanne 2001, p. 390. ss.

[13] Hieronymus de Moravia O. P., Tractatus de Musica, ed. Simon M. Cserba, Regensburg, 1935 (Freiburger Studien zur Musikwissenschaft). Une nouvelle édition réalisée par Christian Meyer et une traduction française de ce traité, réalisée par Esther Lachapelle, Guy Lobrichon et Marcel Pérès paraîtra en 2013 aux éditions Brepols.

[14] Cf. M. Pérès, Jerónimo de Moravia (Siglo xiii) y los origines del canto llano figurado…p.111

[15] Guido d’Arezzo, Micrologus cap xv, 57.

[16] Cf. M. Pérès, La notation cuadrada en el siglo xiii, in: Jerónimo de Moravia… p.108

[17]M.Huglo, "Aux origines des tropes d'interpolation : Le trope méloforme d'introït", Revue de Musicologie, 64 (1978).

[18] Remarquons que la version grégorienne est en 7ème mode tandis que la version en vieux-romain est en 1er mode, mais le trope d’introduction dans le graduel de Sainte Cécile est en mode de sol.

[19]Max Haas, Mündliche Überlieferung und altrömischer Choral: Historische und Analytische computergestützte Untersuchungen (Bern, 1996).

K. Levy, A New Look at Old Roman Chant, Early Music History, vol. 19, (2000), pp. 81-104

E. Hornby, Gregorian and Old Roman Eighth-Mode Tracts: A Case Study in the Transmission of Western Chant. Ashgate, Aldershot 2002.

N. Moran, A second medial mode palestinian in Old Roman, Beneventan and Frankish sources, Plainsong and Medieval Music, Cambridge (2010), 19, pp. 1-19.

E. Hornby, Medieval Liturgical Chant and Patristic Exegesis: Words and music in the Second-Mode Tracts. The Boydell Press, Woodbridge, Suffolk, 2009.

E. Nowacki, Text declamation as a determinant of melodic form in the Old Roman eighth-mode tracts, Early Music History 01 October 1986, pp. 193-226.

[20]M. Pérès, L’interprétation des polyphonies vocales du xiie siècle et les limites de la paléographie et de la sémiologie, Actes du Colloque de Poitiers, 9-10 mai 1986, La notation des musiques polyphoniques aux xie-xiiie siécles; Cahiers de civilisation médiévale, année xxxi, nº 2, Avril-Juin 1988, p. 169-178.

[21]Il faut ici rappeler les controverses sur le chant qui animèrent les premiers Cisterciens, à la même époque, au début du xiie siècle. Etienne Harding, troisième abbé de Cîteaux, voulut prendre pour modèle le chant de Rome. Il envoya ses chantres à Metz pour l‘apprendre, car, lui, qui avait été à Rome, pensait que Metz conservait un chant très proche de celui de Rome. Les jeunes cisterciens - dont Saint Bernard - n’étaient pas d’accord et à la mort d’Etienne Harding ils firent une réforme radicale du chant. Cet épisode est l’expression caractéristique de deux conceptions radicalement différentes de l’autorité. Pour E. Harding, celle-ci repose sur une transmission orale, vivante et personnelle d’un maître à un disciple, pour les jeunes cisterciens l’autorité doit reposer sur la raison. Cf. M. Pérès, La réforme cistercienne, ou comment la raison supplanta la tradition, Les voix du Plain-chant, op. cit. p. 49 ss.

C. Maître, La réforme cistercienne du plain-chant, étude d'un traité théorique, Brecht 1995.

[22]A-M. Bautier-Regnier, A propos du sens de neuma et de nota en latin médiéval, Revue Belge de Musicologie, 1964, pp. 1-9. J. Grier, Adémar de Chabannes, Carolingian Musical Practices, and Nota Romana, Journal of the American Musicological Society, vol.56, n. 1, Spring 2003.

[23]Tertullien, début du troisième siècle : « Ils lisent les écritures, chantent des psaumes, profèrent des sermons, ou adressent des demandes « Iamvero prout scripturae leguntur aut psalmi canuntur aut allocutiones proferuntur aut petitiones delegantur », De Anima, IX, 4, éd.

A. Reifferscheid et G. Wissowa, Coll. « Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum », 20, 1890, p. 310 ; rééd. Coll. « Corpus Christianorum II », 1954, p. 792.

[24] Pour faciliter la réintroduction du chant vieux-romain dans la pratique musicale, nous avons publié, en notation originale, les messes les plus importantes de l’année liturgique. Cf. M. Pérès - Malcolm Bothwell, Cantilena romana, anno domini 1071, Collection Scriptorium; Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes, Editions Fragiles, 2009.

|

Deux autres week-ends du plain-chant sont programmés à Liège en 2014 :

La notation carrée : 10-12 janvier La situation de la notation carrée est paradoxale. Tous ceux qui pratiquent le chant grégoriens sont persuadés la connaître, c’est pourquoi très peu de recherches lui sont consacrées, de plus, pour la plupart des grégorianistes cette notation, qui apparaît dans la deuxième moitié du XIIe siècle, représente une décadence par rapport aux notations antérieures dites neumatiques. C’est la raison pour laquelle elle est très mal connue. Pourtant cette notation est surprenante. Premièrement par sa longévité. Près de neuf siècles après son invention elle est toujours en usage. C’est grâce à elle que l’Occident médiéval a réussi à rationaliser les durées musicales. De plus, cette notation est multiforme. Il existe une très grande variété de notations carrées qui toutes témoignent de la relation très complexe, mais extrêmement féconde, que les musiciens d’avant le XIXe siècle entretenaient avec la notation musicale dans l’acte de lire en chantant. La connaissance des multiples sens de la notation carrée nous ouvre aux pratiques réelles du plain-chant en Occident pendant les huit derniers siècles du deuxième millénaire. Le plain chant médiéval entre Meuse et Rhin : 7-9 mars Depuis l’époque carolingienne, cette région située entre Meuse et Rhin fut une terre où les traditions de plain chant furent transmises avec le plus grand soin. On y créa aussi beaucoup d’offices pour les grands saints locaux. Le répertoire est immense. Pour aborder cette musique, il est nécessaire d’avoir une vision claire du chant vieux romain et de la notation carrée. Le chant vieux romain, car cette région fut celle où la graine du chant romain fut semée et cultivée pour servir de modèle au reste de l’empire carolingien. La notation carrée, car à l’époque gothique cette terre développa, avec une magnificence jamais égalée, l’art de la polyphonie qui repose sur l’interprétation vivante du plain chant dont la notation carrée est l’outil de transmission. Marcel Pérès |

Extraits de l’homélie de Dom Jean Pateau, Père abbé de l’abbaye de Fontgombault (photo) pour l’ouverture du temps de l’Avent, hier dimanche 1er décembre :

Extraits de l’homélie de Dom Jean Pateau, Père abbé de l’abbaye de Fontgombault (photo) pour l’ouverture du temps de l’Avent, hier dimanche 1er décembre : dispositions que nous devons acquérir afin d'entrer dans la sainte étable : les ornements violets, signes d'un temps de pénitence, et le rite de bénédiction de l'eau et d'aspersion des lieux.

dispositions que nous devons acquérir afin d'entrer dans la sainte étable : les ornements violets, signes d'un temps de pénitence, et le rite de bénédiction de l'eau et d'aspersion des lieux.

Le samedi 30 novembre 2013 à 15 heures, dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) l’Académie ouvre à tous un nouveau cycle de cours :12 samedis après-midi de novembre 2013 à mai 2014 (voir le calendrier ci-après), sous la direction de Stéphan Junker (professeur au conservatoire de Verviers) : « À la découverte du plain chant baroque ». L’histoire du plain chant ne s’arrête pas avec l’âge d’or du grégorien (VIe-VIIIe s.), ni avec l’invention de l’organum et de la polyphonie. Au siècle même de Louis XIV, le gallicanisme inspire des plains chants qualifiés parfois de baroques dont certaines œuvres sont demeurées populaires jusqu’au XXe s., comme le salve regina oratorien l’office de saint Louis ou les messes royales du Liégeois Henry Du Mont (1610-1684) : une littérature modale écrite avec un savoir faire qui mérite le détour.

Le samedi 30 novembre 2013 à 15 heures, dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) l’Académie ouvre à tous un nouveau cycle de cours :12 samedis après-midi de novembre 2013 à mai 2014 (voir le calendrier ci-après), sous la direction de Stéphan Junker (professeur au conservatoire de Verviers) : « À la découverte du plain chant baroque ». L’histoire du plain chant ne s’arrête pas avec l’âge d’or du grégorien (VIe-VIIIe s.), ni avec l’invention de l’organum et de la polyphonie. Au siècle même de Louis XIV, le gallicanisme inspire des plains chants qualifiés parfois de baroques dont certaines œuvres sont demeurées populaires jusqu’au XXe s., comme le salve regina oratorien l’office de saint Louis ou les messes royales du Liégeois Henry Du Mont (1610-1684) : une littérature modale écrite avec un savoir faire qui mérite le détour.