Vers une reconnaissance symbolique des couples homosexuels par l'Eglise ?

Mgr De Kesel y serait favorable…

Selon le magazine « 7 sur 7 » (5 mai 2018) :

« Le cardinal Jozef De Kesel estime que l'Eglise catholique doit avoir davantage de respect pour les couples gay, lesbiens et bisexuels, en ce compris dans l'expérience de leur sexualité, rapportent samedi plusieurs journaux flamands. L'archevêque de Malines-Bruxelles réfléchit également à une célébration de prière pour sceller une relation homosexuelle. Avec cette façon de penser, le cardinal belge va au-delà de la position officielle de Rome, qui est d'avis que les homosexuels ne devraient pas avoir de relations sexuelles. Jozef De Kesel a confié cette vision des choses lors d'un récent entretien avec cette communauté.

Rencontre et dialogue

Une petite délégation d'un groupe de travail de personnes homosexuelles de Malines lui avait demandé une entrevue, ce qu'il avait accepté volontiers, précise samedi matin son porte-parole Geert De Kerpel.

L'union homosexuelle et l'Église

L'archevêque de Malines-Bruxelles les a alors écoutés, leur a exprimé sa préoccupation pour leur bien-être et leur a dit son respect, poursuit le porte-parole. Il a aussi essayé de répondre à leurs questions. Dans ce cadre, le cardinal a également abordé leur relation, en la différenciant d'un mariage chrétien entre un homme et une femme. Il s'agissait bien d'une rencontre personnelle, souligne encore son porte-parole.

Reconnaissance symbolique

Jozef De Kesel souhaiterait à présent répondre à la demande de croyants homosexuels de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance symbolique de l'Eglise comme couple. Malgré son progressisme, un mariage religieux parait toutefois aller un pont trop loin pour l'archevêque de Malines-Bruxelles. Il ne voit pas non plus d'un bon oeil une "bénédiction" ecclésiastique car elle ressemblerait trop à celle d'un mariage.

Une "célébration de remerciement"?

"S'il y a une certaine retenue dans le point de vue de l'Eglise, c'est pour préserver d'autant plus la grande valeur du mariage et de la famille", ajoute Geert De Kerpel. Si les homosexuels veulent malgré tout un symbole de la part de l'Eglise, le cardinal pense plutôt à une "célébration de remerciement" ou une "célébration de prière". Un échange d'alliances ne serait par contre pas possible, selon lui ».

Notre commentaire :

On devine que ces positions "ouvertes", qui vont au-delà de ce que l'Eglise romaine concède, réjouissent des commentateurs comme Christian Laporte qui, dans « La Libre » du 5 mai dernier, applaudit comme à chaque fois qu'hier Mgr Danneels ou aujourd'hui Mgr De Kesel semblent aller dans le sens d'un libéralisme de plus en plus manifeste. Le chroniqueur de « La Libre » se complaît aussi bien évidemment à souligner le contraste de ces ouvertures avec l'enseignement strictement catholique de Mgr Léonard...

Quelle est la position de l’Eglise vis-à-vis des homosexuels qui souhaitent voir leur union bénie par l’Eglise ?

On a pu lire ci-dessus que Mgr Jozef De Kesel, cardinal-archevêque de Malines et Bruxelles serait favorable à une reconnaissance symbolique des unions homosexuelles par l’Eglise.

Pour la distinguer du sacrement de mariage, la bénédiction d’une telle union s’appellerait « célébration de remerciement » ou « célébration de prière » : remerciement ou prière pour quoi ou pour qui ? Là, le cardinal n’est pas beaucoup plus clair que le pape François dans son exhortation sur l’accès des divorcés remariés à la communion sacramentelle.

Qu’il soit permis de lui préférer la clarté d’expression de son prédécesseur à la tête de la primature de l’épiscopat belge. Sur ce sujet, Mgr Léonard, interrogé lors d’une conférence donnée à l’Université de Liège le 28 janvier 2015, avait fait la réponse suivante :

« -Quelle est la position de l’Eglise vis-à-vis des homosexuels qui souhaitent voir leur union bénie par l’Eglise ?

« - L’amitié est plus large que l’amour sous sa forme sexuelle et il y a un langage de la sexualité, non pas parce qu’on y parlerait nécessairement beaucoup mais parce que, par elle-même, elle dit l’union des époux et l’ouverture à la vie. J’ai peu parlé tout à l’heure de cette dimension de la sexualité : l’ouverture à la vie, la fécondité, l’importance des enfants. Je signale que le synode [extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014,], dans son dernier paragraphe, a invité à une relecture positive, bienveillante et fructueuse de l’encyclique « Humanae vitae ». J’ai trouvé cela assez original et c’était proposé par des gens desquels je ne me serais pas attendu à ce qu’ils fassent une publicité pour cette encyclique. Je ferme la parenthèse.

Pour en revenir au langage, je trouve que si l’on emploie celui de la sexualité, il faut en respecter la grammaire. Quand je parle français, j’essaie de respecter la grammaire française, pas toujours mais alors je reconnais que je fais une faute. Quand je parle néerlandais, j’essaie de respecter la grammaire du néerlandais. Je n’y arrive pas toujours et je reconnais que je fais une faute parce que je ne respecte pas la grammaire de ce langage. Or, la grammaire de la sexualité, dans l’espèce humaine comme dans toute la nature, c’est la différenciation et la polarité du masculin et du féminin. Si l’on veut avoir des petits veaux, il faut tout de même avoir une vache et un taureau…ou un vétérinaire, enfin vous me comprenez ! La sexualité c’est, comme le nom l’indique : secare (couper), section, secteur, sexe, sécante : elle repose sur la polarité du masculin et du féminin.

Je vous dis en résumé ce que je dis en une heure ou deux quand je rencontre des personnes dans ce cas. Quand j’ai été professeur à Louvain, j’ai tout de même consacré un certain nombre de soirées à accompagner des étudiants dans cette situation et je les ai aidés à comprendre que, comme chrétiens en tout cas, ils étaient invités et je les invitais au nom du Seigneur à respecter, avec sa grâce, le langage de la sexualité. Et, s’ils aimaient une personne du même sexe, où il n’y a pas cette complémentarité que requiert la sexualité par sa définition même, je leur recommandais : eh bien, essaie de vivre dans la chasteté et si tu as un garçon, car c’était souvent des jeunes, que tu aimes beaucoup, vis avec lui une amitié, mais comme beaucoup de gens vivent une amitié. Moi, j’ai de l’amitié pour beaucoup de gens, hommes et femmes, je l’exprime affectivement mais pas sexuellement parce que ce n’est pas dans la manière dont je suis appelé à vivre la sexualité. Je la vis autrement, sur un autre registre. Donc, j’invitais ces personnes, avec patience, respect et délicatesse, à respecter le langage de la sexualité et à ne pas exprimer sexuellement leur amitié pour un autre homme, ou une autre femme dans le cas des filles, en découvrant que le langage affectif est plus large que le langage sexuel.

Alors, quand on dit cela, tel que je viens de le résumer, cela fait un beau titre dans les journaux, mais quand on prend le temps, quand c’est dit avec respect, c’est autre chose. J’ai été touché, même si je ne l’ai pas entendu mais lu, par le témoignage d’un homosexuel chrétien, Philippe Ariño si j’ai bon souvenir, qui au nom de son expérience –il a vécu dans l’homosexualité- dit : non, ce n’était pas juste et, avec respect, il dit à tous ceux qui, sans l’avoir choisie, ont cette orientation : ne vous engagez pas dans cette voie-là. Mais il faut une forte motivation pour cela, comme il faut aussi parfois une forte motivation chez un homme marié avec une femme pour résister aux attraits d’une autre femme, ou d’un autre homme. Il faut aussi savoir exprimer l’amitié sur un registre autre que le registre sexuel. C’est une erreur, sur le plan social et sur le plan chrétien, de vouloir instituer la relation homosexuelle comme si c’était un mariage. C’est, je pense, une erreur politique et sociale. Qu’on reconnaisse une forme de partenariat pour deux hommes qui vivent ensemble ou deux femmes qui vivent ensemble, comme une mère et sa fille ou une dame et sa gouvernante, dans le but d’assurer une sécurité patrimoniale, économique ou de logement, cela je peux le comprendre mais nous ne devons pas, je pense, instituer sur le plan civil un mariage homosexuel et, au synode (*), je pense que tout le monde était d’accord là-dessus. Et nous ne devons pas non plus effectuer une sorte de reconnaissance ecclésiale de cet état de vie. Cela ne me parait pas correct. Maintenant, si l’Esprit-Saint pense autrement, eh bien, qu’il en convainque le synode prochain, mais je doute fort du succès de l’opération. A long terme, tout ce mouvement inspiré par la théorie du « genre » -qui dissocie totalement la culture sexuelle de la sexualité physique, corporelle- est pernicieux : c’est une nouvelle forme de dualisme, comme s’il y avait une identité sexuelle au niveau de la volonté qui soit déconnectée de ce que nous sommes par notre physique, notre incarnation.

Je dis ceci avec beaucoup de respect des personnes, en excluant toutes les formes de moquerie, de discrimination injuste. Mais ce n’est pas une discrimination injuste de dire qu’on ne marie pas deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble : ce n’est pas une discrimination injuste parce que les situations sont objectivement différentes. »

Tout un monde post-chrétien, y compris au sein de l’Eglise actuelle, se bouche les oreilles pour ne pas entendre un tel langage, exactement comme les apôtres se récriant à propos de l’interdiction du divorce par Jésus : « mais, à ce compte-là, qui peut être sauvé? ». Le Christ répond : aux hommes, c’est impossible mais tout est possible pour celui qui met sa confiance en Dieu car, pour Lui, tout est possible.

JPS

_____

(*) synode extraordinaire des évêques sur la famille, réuni à Rome du5 au 19 octobre 2014

L’an dernier, dans ce même périodique, Mutien-Omer Houziaux consacrait deux articles

L’an dernier, dans ce même périodique, Mutien-Omer Houziaux consacrait deux articles

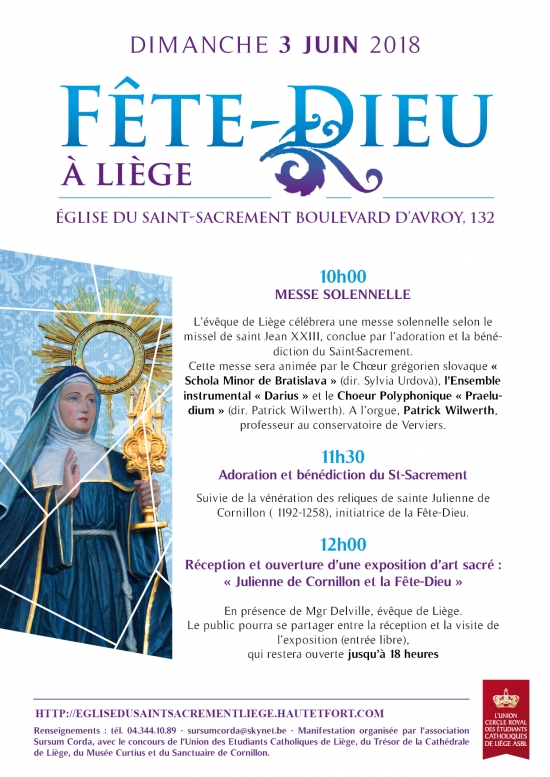

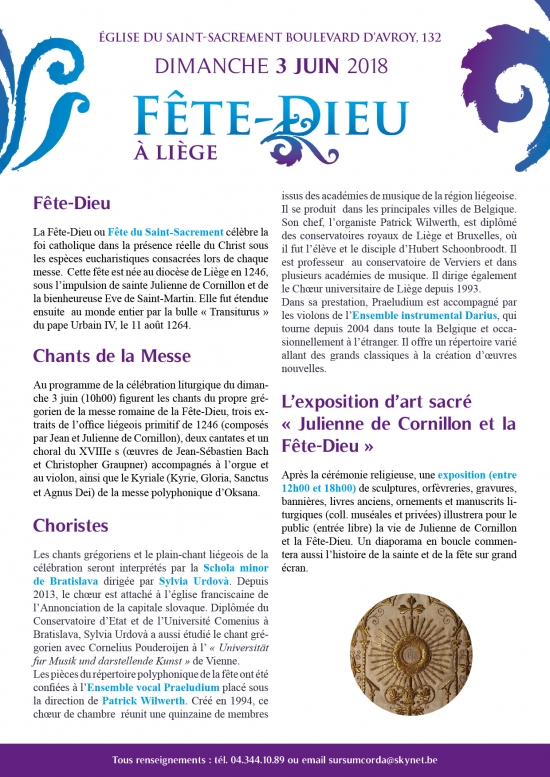

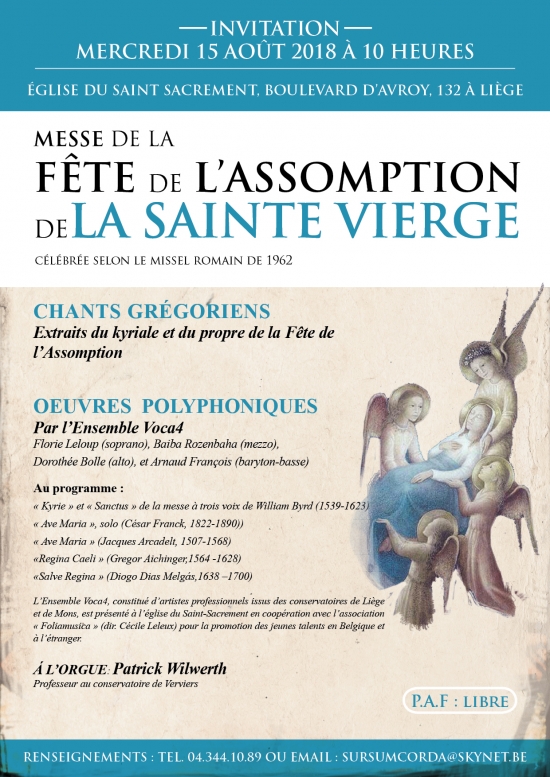

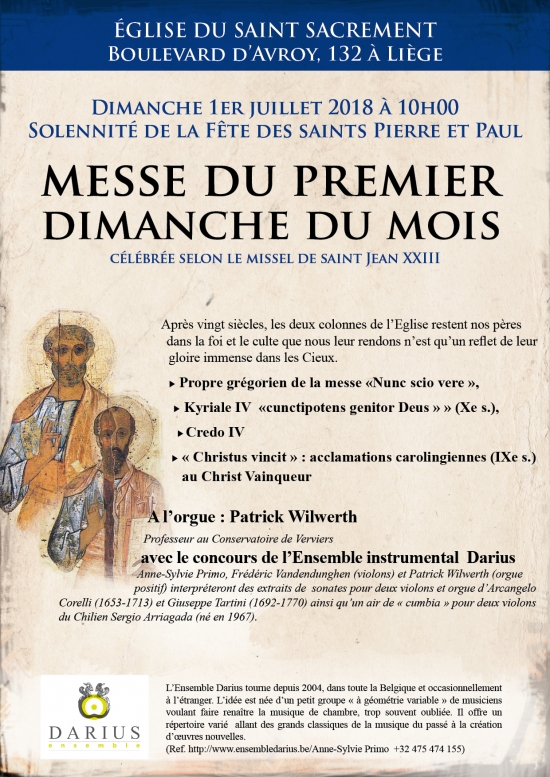

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois à 10h00 une messe particulièrement soignée sur le plan musical.

L’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132) offre chaque premier dimanche du mois à 10h00 une messe particulièrement soignée sur le plan musical.

La Fête-Dieu, c’est la Pâque aujourd’hui, la Pâques pour moi, pour nous, dans la commuion au corps du Christ. Pâque, c’est la vie du Christ. C’est la Fête-Dieu, c’est notre vie dans le Christ. Comme le dit Jésus : « celui qui me mange vivra par moi ; celui qui mange ce pain vivra éternellement » (Jn 6,56-58).

La Fête-Dieu, c’est la Pâque aujourd’hui, la Pâques pour moi, pour nous, dans la commuion au corps du Christ. Pâque, c’est la vie du Christ. C’est la Fête-Dieu, c’est notre vie dans le Christ. Comme le dit Jésus : « celui qui me mange vivra par moi ; celui qui mange ce pain vivra éternellement » (Jn 6,56-58). nourriture […]. Ô prodigalité sans mesure, quand quelqu’un se donne soi-même. Il s’est donc donné à nous en nourriture, afin que l’homme, parce qu’il s’était effondré par la mort, fût aussi par la nourriture rappelé lui-même à la vie. » Le don de soi est donc manifesté comme un don de nourriture, qui donne la vie. Le pape fait le parallèle entre deux nourritures : celle de la chute de l’homme (Genèse 2-3) et celle de l’eucharistie : « L’homme est tombé par la nourriture de l’arbre empoisonné, l’homme a été relevé par la nourriture de l’arbre de vie. Là était suspendu l’appât de la mort, ici était suspendu l’aliment de la vie. Le repas de l’un causa la blessure, le goût de l’autre apporta la santé. Le goût a blessé et le goût a guéri ». À ce parallèle, le pape ajoute un paradoxe de cette nourriture : « Ce pain est mangé, mais il n’est pas vraiment consommé, car il ne se transforme nullement en celui qui le mange, mais, s’il est reçu dignement, celui qui le reçoit lui devient conforme ! » Donc l’eucharistie n’est pas transformée en celui qui la consomme, mais c’est celui qui la consomme qui est transformé en elle.

nourriture […]. Ô prodigalité sans mesure, quand quelqu’un se donne soi-même. Il s’est donc donné à nous en nourriture, afin que l’homme, parce qu’il s’était effondré par la mort, fût aussi par la nourriture rappelé lui-même à la vie. » Le don de soi est donc manifesté comme un don de nourriture, qui donne la vie. Le pape fait le parallèle entre deux nourritures : celle de la chute de l’homme (Genèse 2-3) et celle de l’eucharistie : « L’homme est tombé par la nourriture de l’arbre empoisonné, l’homme a été relevé par la nourriture de l’arbre de vie. Là était suspendu l’appât de la mort, ici était suspendu l’aliment de la vie. Le repas de l’un causa la blessure, le goût de l’autre apporta la santé. Le goût a blessé et le goût a guéri ». À ce parallèle, le pape ajoute un paradoxe de cette nourriture : « Ce pain est mangé, mais il n’est pas vraiment consommé, car il ne se transforme nullement en celui qui le mange, mais, s’il est reçu dignement, celui qui le reçoit lui devient conforme ! » Donc l’eucharistie n’est pas transformée en celui qui la consomme, mais c’est celui qui la consomme qui est transformé en elle.