SYNODES SUR LA FAMILLE : ECHOS ET PERSPECTIVES

Compte rendu du lunch débat avec Monseigneur André Joseph LÉONARD

Archevêque de Malines-Bruxelles,

membre du Synode extraordinaire sur la famille

à l'Université de Liège, salle des Professeurs, mercredi 28 janvier 2015

Le mercredi 28 janvier dernier, Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques de Liège et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de son exposé portait sur les enjeux du synode extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014.Il s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres intitulé « La Famille : solution ou problème Voici la transcription des propos de l’orateur (les intertitres sont de notre fait) :

Le mercredi 28 janvier dernier, Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques de Liège et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de son exposé portait sur les enjeux du synode extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014.Il s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres intitulé « La Famille : solution ou problème Voici la transcription des propos de l’orateur (les intertitres sont de notre fait) :

LA CONFÉRENCE

« Je vais peut-être vous décevoir : malgré le titre annoncé de ma conférence je ne parlerai pas beaucoup du synode sur la famille, ni passé, ni futur. S’agissant du synode passé, on trouve facilement sur internet les 58 paragraphes du rapport final que sert maintenant de lineamenta pour une consultation qui va se faire à tous les niveaux afin de produire l’ instrument de travail du synode futur d’octobre 2015 et il est difficile de parler de celui-ci maintenant. Si, tout à l’heure, vous m’y invitez ou si vous m’y contraignez, je pourrai parler un peu de ce qui s’est passé au synode extraordinaire d’octobre 2014, mais je pense que le plus important est dit dans les 58 propositions finales de celui-ci.

Il m’est difficile de vous parler des enjeux, des joies, des épreuves, des peines de la famille -car c’est là l’objet de ma conférence- sur base de ces courts paragraphes. Par nature, par instinct, je préfère me situer dans un contexte plus large et plus structuré.

La question de la famille se pose parce que nous sommes des esprits incarnés

La question de la famille se pose parce que nous sommes des esprits incarnés. Je ne sais pas s’il y a un esprit de famille qui unit les anges et les archanges, mais si c’était le cas, ce devrait être très différent de ce que nous vivons. Les animaux présentent certains phénomènes qui ressemblent à ce que nous vivons dans nos familles mais avec une énorme différence, car nous vivons les réalités de la famille en tant qu’esprits incarnés : le corps et l’esprit -le corps aussi- font partie de notre destinée. Si nous étions de purs esprits, la famille n’existerait pas : il y aurait des affinités purement spirituelles entre nous.

Le corps est une réalité extraordinaire et, pour en parler, l’Eglise est particulièrement bien outillée par la révélation biblique. D’abord parce que dans l’ensemble de l’univers physique le corps humain est ce qu’il y a de plus prestigieux, le corps c’est le cheval de Troie de l’esprit à l’intérieur du cosmos, c’est par là que l’esprit s’introduit dans la matière. Le corps est un merveilleux instrument de communication, de production. On peut travailler avec son corps, communiquer avec son corps. Avec la main on peut communiquer la colère, la vengeance, l’amitié, la tendresse. On peut communiquer tant de choses par les mimiques, les gestes. Sans oublier ces extraordinaires cordes vocales humaines qui nous permettent de produire des sons articulés qui abritent du sens : c’est un phénomène infiniment plus complexe que le roucoulement des oiseaux, le gazouillis des pinsons ou le grognement des porcs. C’est un instrument de communication exceptionnel. Il y a tout un langage du corps qui est une pure merveille.

La sexualité fait partie de ce langage avec une dimension tout à fait unique au sein de la sexualité animale et végétale. Je ne suis pas biologiste mais je pense que l’espèce humaine est la seule où la rencontre sexuelle peut se faire visage contre visage. Il y a dans l’agencement même de la complémentarité de l’homme et de la femme la promesse d’une union interpersonnelle, visage contre visage et, en même temps, un langage de la sexualité qui est en même temps un langage qui signifie la procréation. Car la sexualité humaine, ou la sexualité animale, est organisée comme un laboratoire riche en ressources pour permettre la transmission de la vie, qui fait partie du langage objectif de la sexualité. Sans la dimension sexuelle de notre corps, il n’y aurait pas ce phénomène merveilleux de la famille. Mais cette dimension s’accompagne d’une part d’obscurité, comme tout notre corps.

Notre corps est un instrument d’action performant. C’est aussi un instrument et un lieu de passion. Le corps nous expose à la souffrance. Il est vulnérable : il fleurit, il s’épanouit, il vieillit, il se déglingue, il s’en va, il périt. Toute chair est comme l’herbe des champs, disait déjà le prophète Isaïe. Le corps nous expose à la violence, à la souffrance, à la maladie. Il est aussi un lien d’opacité. Dans la plus agréable union, tu seras toi, je serai moi et nous ne serons jamais un. Il y aura toujours le mur infranchissable de notre corporéité. Les esprits peuvent fusionner, les corps pas totalement. La sexualité humaine est une promesse de plaisir, de joie, de bonheur, de vie mais elle est aussi habitée par de l’aveuglement, de la sauvagerie, de la brutalité. Elle est un lieu de plaisir, de joie, de fécondité mais aussi de souffrance, de domination, d’exploitation et de mort. Il y a une ambiguité dans la sexualité comme dans le corps.

La foi chrétienne est particulièrement douée pour prendre la mesure de la grandeur et de la fragilité du corps

La foi chrétienne est particulièrement douée pour prendre la mesure de la grandeur et de la fragilité du corps.

Témoins de sa grandeur, nous sommes, avec le judaïsme -pour une part aussi l’islam, je pense- une religion du corps. Mais il n’y a aucune philosophie, ni aucune religion autre que le christianisme qui ait osé penser, sur base de faits qui se sont inscrits dans l’histoire, qu’il y a un corps humain qui est celui d’une personne divine, qui est le corps de Dieu : le Corps de Jésus qui est maintenant encore et plus que jamais, le corps d’une personne divine.

Et nous vénérons une femme qui a mis Dieu au monde : elle n’a pas mis au monde la divinité, mais elle a mis au monde Quelqu’un qui est Dieu, parce qu’elle est une femme et qu’elle a un corps.

Le salut du monde s’est joué sur la croix, dans le corps humilié, dépouillé, blessé, outragé, crucifié de Jésus et du corps ressuscité qui a traversé la mort et inauguré un monde nouveau où le corps n’a plus la pesanteur qu’il a maintenant : il n’est plus voué à la mort comme il l’est présentement.

Et nous pensons que cette réalité, le corps humain de Jésus, crucifié, ressuscité, qui traverse la mort, qui inaugure un monde nouveau, est parmi nous. Ce matin, j’ai célébré l’eucharistie : eh bien, la croix de Jésus ressuscité était là, présente et quand nous communion au corps de Jésus, nous communions, nous qui allons mourir dans quelques temps, à la vie impérissable du Ressuscité et nous croyons non seulement en la résurrection de Jésus, à sa présence dans la parole de Dieu et dans l’eucharistie mais nous croyons aussi que nous-mêmes nous allons ressusciter.

Enfin, je dis nous, mais il y a des enquêtes qui montrent qu’il y a une majorité de catholiques qui n’y croient pas vraiment, qui croient que notre corps va se dissoudre en pourriture, en poussière ou en cendre mais qu’après cela, c’est fini. Il y a peut-être bien l’âme qui subsiste mais le corps, lui, est envoyé à la poubelle pour toujours. Or le Credo se termine par ces mots : je crois à la résurrection des morts -ou de la chair- et à la vie éternelle. Bien sûr, cette carcasse va périr et se dissoudre dans quelques temps mais Dieu, c’est ce que nous promet Jésus et il y a des raisons de croire à ses promesses, va recréer nos corps : nous serons recréer dans notre être corporel, un corps plus beau encore, plus performant et plus durable que le corps présent.

Il y a des pisse-vinaigres partout : je sais bien qu’à certaines périodes de l’histoire, des théologiens et même des Pères de l’Eglise ont parlé un peu négativement du corps, en raison de l’opacité présente de celui-ci. Nous ne sommes plus au paradis terrestre pour évoquer la condition originelle de la création, avant le big bang etc. ni au paradis céleste où la vie est impérissable. Nous sommes dans l’entre-deux de cet univers où, comme dit saint Paul, nous gémissons dans l’attente de la pleine rédemption de notre corps et nous sommes encore, comme toute la création, asservis à l’esclavage de la corruption, comme Paul dit dans la Lettre aux Romains, chapitre 8e, versets 18 et suivants. Mais, ceci étant, nous jetons un regard positif -exceptionnel dans l’histoire humaine- sur la destinée du corps humain.

La sexualité et le mariage ont une dimension théologique

C’est la même chose pour la sexualité. Dès la première page de la Bible, il y a cette affirmation : Dieu créa l’homme à son image, à son image il le créa, homme et femme il les créa. Notez ce délicieux passage du singulier au pluriel. Donc, la différence sexuelle n’est pas seulement anatomique, physiologique, biologique, psychologique ou spirituelle, elle a aussi une dimension théologique, elle a un rapport avec notre être créé à la ressemblance de Dieu : homme et femme il les créa. Il y a aussi tout un livre de la Bible, le « Cantique des cantiques » : si vous ne l’avez pas lu, il faut vous l’imposer comme douce pénitence pendant le carême qui va venir. Ce n’est même pas une pénitence, c’est une joie de le lire. C’est un poème d’amour avec un érotisme de bonne qualité, de bon aloi, bien sensuel et charnel autant que spirituel, avec toutes les comparaisons dont on peut rêver pour exprimer la beauté du corps féminin et la beauté un peu plus relative du corps masculin. C’est un splendide poème d’amour qui fait partie de la Parole de Dieu et jette une lumière sur ce que nous appelons l’Ancien Testament, la première alliance, qui est une alliance conjugale : Dieu déclare son amour à son peuple dans les termes de l’amour passionné d’un homme pour sa femme. Quand Dieu parle de son amour pour son peuple, il parle le langage de ce que vous vivez, vous qui êtes mariés. Il prend au sérieux la différence sexuelle, en parlant le langage de l’homme pour sa bien-aimée. Le prophète Osée l’exprime encore ainsi «ma fiancée infidèle, je vais la conduire au désert et là je parlerai à son cœur : d’un amour éternel je t’ai aimé, je te fiancerai à moi pour toujours ». C’est le langage de Dieu quand il parle à son peuple bien-aimé.

Et quand vient le temps de l’Alliance nouvelle et éternelle, quand Jésus vient parachever, couronner la première Alliance dans la nouvelle et éternelle Alliance, il le fait dans le même langage. Il se présente comme l’Epoux. Quand on lui demande : pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils ? Nous, les pharisiens, jeûnons deux fois par semaine tandis que tes disciples et, sous-entendu, toi vous ne jeûnez pas, Jésus répond : mais, quand vous allez à une noce, est-ce que vous jeûnez ? Aussi longtemps que l’Epoux est là (il parle de Lui) ils ne vont pas jeûner, mais un jour viendra où l’Epoux leur sera retiré : allusion, dans un premier temps à sa mort, mais aussi à ce que nous vivons maintenant car depuis l’Ascension, Jésus est bien là, il est présent à la vie de l’Eglise, dans sa Parole et le Sacrement de l’Eucharistie, mais, en même temps à chaque eucharistie, après la consécration, on lui demande : viens, Seigneur Jésus. Donc, il est là et, en même temps, il n’est pas là et il y a place pour le jeûne comme pour l’alimentation normale, mais c’est à cause de Lui : parce que c’est lui qui est l’Epoux. Grâce à Jean, dans son Evangile au chapitre 2eme, on voit très bien qui est l’épouse, par la présence de Marie qui symbolise là ce que sera l’Eglise. Et saint Paul en parle explicitement au chapitre 5e de la Lettre aux Ephésiens, quand il dit aux hommes : maris, aimez vous femmes comme le Christ a aimé l’Eglise, donc ne soyez pas des despotes, mêmes pas éclairés, mais soyez des amants de votre épouse, à la manière dont le Christ aime l’Eglise, son épouse bien-aimée. Pour Jésus, l’Eglise n’est pas quelque chose, c’est quelqu’un, ce n’est pas une institution (instituut, comme on dit en néerlandais), c’est une personne, la fiancée de son amour, son épouse bien-aimée.

Vous avez là un regard très positif sur la sexualité humaine et sur le mariage qui sera reconnu comme un sacrement, de manière officielle assez tardivement mais qui était vécu par les chrétiens, dès le principe (même si le rite était civil uniquement, au début) comme un mariage -saint Paul y invite explicitement- où homme et femme confient la beauté et aussi la fragilité de leur amour à l’Amour fidèle, indéfectible, indissoluble, qui ne se reprendra jamais, de Dieu pour l’humanité, du Christ pour son Eglise et pour chacun d’entre nous.

Pourquoi le mariage chrétien doit-il être indissoluble ?

Jésus est, dans sa personne, le mariage indissoluble de Dieu et de l’humanité qui, en Lui, ne font qu’un dans l’unité de sa Personne. Je vais parler des enjeux du mariage et de la famille d’abord pour les chrétiens, même si cela a beaucoup de retombées sociales. Se marier, pour des chrétiens, c’est, pour reprendre une expression de saint Paul, « se marier dans le Seigneur » (je raffole de cette expression, beaucoup plus riche que « se marier à l’église ») : s’aimer l’un l’autre à la manière dont Jésus nous aime, à la manière dont le Seigneur aime son Eglise, à la manière dont Dieu aime l’humanité.

C’est donc un pari d’une beauté mais aussi d’une exigence extraordinaires que de se marier « dans le Seigneur ». Cela veut dire, une formule de mariage le disais jadis explicitement, qu’un homme se lie à une femme, une femme à un homme, en lui disant : je vais t’aimer comme le Seigneur nous aime. Je vais t’aimer pour le meilleur et pour le moins bon, éventuellement pour le pire. Je vais t’aimer comme le Seigneur nous aime : fidèlement, même si nous le lâchons, même si nous l’oublions ou le trahissons. Même si nous lui sommes infidèles, lui nous demeurera fidèle car il ne peut pas se renier lui-même : il nous aimera fidèlement. Et on fait le pari de dire la même chose à son conjoint : toi, je t’aimerai fidèlement, même si tu vieillis mal, même si tu es moins joli, ou moins jolie, dans vingt ans que maintenant, même si ta santé s’étiole, même quand tu vas commencer à grisonner et, à la limite, même si tu m’abandonnais, je te resterai fidèle.

C’est un pari considérable mais c’est un pari très beau, redoutable aussi et la manière dont Jésus a parlé de cette fidélité est, dans un premier temps, déconcertante. Il est notable que les apôtres, quand ils entendent la manière dont Jésus parle du mariage et de la fidélité aient réagi comme lorsque Jésus parle de la richesse. Quand Jésus dit : ah, mes enfants, comme il est difficile à un riche accroché à sa richesse d’entrer dans le royaume des cieux ! Il est plus facile à un chameau de passer par le chas de l’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres, Dieu et l’argent. Alors les apôtres, qui raisonnent comme dans le judaïsme traditionnel où la richesse est le signe de la bénédiction de Dieu, rétorquent : mais, à ce compte-là, qui peut être sauvé ? Le Christ répond : aux hommes, c’est impossible mais tout est possible pour celui qui met sa confiance en Dieu car pour Lui, tout est possible.

Et quand des autorités religieuses viennent trouver Jésus pour le prendre dans un piège sur le mariage, en lui posant une question très machiste : voilà, pouvons-nous répudier nos femmes, pour quelque raison que ce soit ? Jésus demande : que dit la Loi à ce sujet ? Et ces autorités répondent que Moïse a permis de rédiger un libelle, un acte pour répudier sa femme pour diverses raisons : parce qu’elle ne peut avoir d’enfant, qu’elle est stérile et de ce fait n’intéresse plus ou bien parce qu’elle a tel ou tel défaut. Jésus déclare alors : c’est à cause de la sclérose et de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis ce genre de chose, mais à l’origine il n’en était pas ainsi. A l’origine, Il les créa homme et femme et c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme : les deux ne feront plus qu’une seule chair et donc ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. En entendant ce langage, les apôtres sont interloqués, comme à propos des richesses, en disant : mais à ce compte-là, si tu mets la barre si haut, est-ce encore intéressant de se marier ? Cette réflexion montre un peu leur état d’esprit. Et dans un passage de saint Marc, parallèle à celui de saint Matthieu que je viens de citer, Jésus met l’homme et la femme à égalité, ce qui est remarquable dans les sociétés antiques : si un homme, dit-il, répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère.

Jésus a employé une petite parabole que j’évoque parfois quand j’essaie de faire comprendre ce langage très élevé de Jésus, choquant, même pour ses propres disciples. C’est la petite parabole du roi qui part en guerre, ou celle de l’homme qui construit une tour, où Jésus dit:faites attention avant d’être de mes disciples et de marcher à ma suite. Prenez le temps de vous asseoir. Ne faites pas comme cet homme qui commence à construire une tour sans avoir prévu les dépenses et doit s’arrêter. Alors, tout le monde se moque de lui : il a commencé et n’a pas pu aller jusqu’au bout. Ou encore : le roi qui part en guerre et doit affronter avec 10.000 hommes son adversaire qui en a 20.000, qu’il s’asseye d’abord et voie s’il n’est pas préférable de lui envoyer une ambassade pour conclure la paix. Donc, dit Jésus, pour devenir mes disciples, réfléchissez bien. Et c’est vrai que Jésus met la barre très haut : soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. A cet égard, la fin du chapitre 10 de l’évangile selon saint Matthieu est littéralement insupportable, à la première audition : si quelqu’un ne me préfère pas moi à son père et à sa mère, il ne peut pas être mon disciple ; si quelqu’un ne me préfère pas moi à son fils et à sa fille, il ne peut pas être mon disciple ; si quelqu’un veut préserver sa vie, il la perdra, si quelqu’un perd sa vie à cause de moi, il la sauvera !

L’Eglise doit être plus attentive à la préparation du mariage chrétien

J’en tire la conclusion pratique et pastorale que nous devons être attentifs plus que jamais, dans l’Eglise, à la préparation au mariage. C’est un des points dont on aurait pu parler au Synode. On ne l’a pas pu parce qu’on a été pris par les questions d’actualité occidentale qui ont été imposées à un synode de l’Eglise universelle. A cause de cela, certains sujets n’ont pas pu y être creusés, notamment celui-là. Il est cependant à l’ordre du jour, de manière très variable selon les régions.

En Occident, la préparation au mariage doit être renforcée. En Belgique, nous sommes dans un des pays les plus laxistes au monde à ce point de vue. Nos voisins français sont déjà plus exigeants et aux Etats-Unis on est très exigeant. Un diocèse qui voudrait faire ici la même chose qu’aux Etats-Unis serait traité de dictatorial. Et pourtant, on ne peut pas, en conscience, engager des gens dans le mariage sacramentel tel que Jésus et son Eglise le proposent sans une préparation solide : pas seulement juridique, psychologique, technique mais une préparation spirituelle.

On trouve tout à fait normal que pour s’engager dans la vie consacrée on fasse un an de postulat, deux ans de noviciat, des vœux temporaires et puis après définitifs et que pour devenir curé il faille un ou deux ans de propédeutique, deux ans de philosophie, quatre ans de théologie. Et pour entrer dans le mariage tel que Jésus en parle cela pourrait se faire en un tournemain avec quelques rencontres : en Belgique, au maximum une session qu’on parvient à proposer ou à imposer. Bien sûr, la vocation au mariage est plus dans la ligne spontanée de l’épanouissement d’une vie humaine accomplie et, donc, il ne viendrait jamais à l’idée de personne de préconiser trois ans ou six ans de séminaire pour se préparer au mariage, mais, tout de même, plus de préparation qu’aujourd’hui, pour prendre conscience de la beauté du mariage dans le Seigneur, sur le roc qu’est le Seigneur : quelle assurance, quelle garantie , quelle source de force, de régénération mais aussi quelle exigence il comporte. Je remercie tous ceux et celles qui assurent la préparation au mariage : les communautés, groupes, prêtres, diacres, assistants paroissiaux etc. Ils rencontrent souvent beaucoup de résistance, du genre : on ne vous demande pas tout cela, on ne vous demande pas de sessions, on a convenu de se marier à tel moment, on a réservé la salle, quand pouvez-vous faire la célébration ? Et bien, il faut oser proposer plus et demander plus.

Parfois, on rêverait d’avoir, comme cela existe dans d’autres cultures, non pas une étape dans le mariage mais une étape vers le mariage. Je connais des prêtres qui aimeraient parfois dissuader des gens de contracter trop vite un mariage sacramentel. Mais ce n’est pas facile : on est taxé alors de discrimination. Avoir une étape vers le mariage, dans les cultures africaines cela existe. Le mariage chrétien s’y entrelace avec le mariage coutumier par étape. Mais l’harmonisation entre les deux n’est pas très facile et il y a des points de non convergence. C’est délicat. Comme pour l’Eglise, pour les baptisés, la seule forme de vie conjugale juste c’est le mariage sacramentel, si on déconseille à des gens de se marier, ou si on valorise des fiançailles qui sont une étape vers le mariage mais en sachant que la plupart vivent déjà ensemble, on donne l’impression qu’on encourage le concubinage, ce qui n’est évidemment pas l’intention de l’Eglise. Vous comprenez : nous ne voulons pas encourager les concubinages qui existent dans la majorité de ces unions de fait mais, parfois, on voudrait, par souci de respect et de vérité, surseoir au mariage ou bien prévoir des étapes vers le mariage sacramentel.

Pour vivre leur mariage chrétien les époux doivent être soutenus et encouragés

Ensuite -on n’en a guère parlé au synode, espérons qu’on en parlera plus au prochain- nous devons accorder une plus grande importance à ce que j’appellerais, familièrement, le service après vente :

On a préparé un mariage le mieux possible avec profondeur, souhaitons-le, ensuite il faudrait pouvoir continuer le chemin parce qu’aucun sacrement n’a une efficacité magique et le mariage n’est pas une assurance tous risques contre les échecs conjugaux. Il ne va pas épargner les tempêtes et les secousses que tout couple vit, un jour ou l’autre. Et ici, reconnaissons que pour beaucoup de chrétiens le mariage sacramentel, un peu comme le baptême d’un enfant, c’est une parenthèse : on demande un mariage à l’église, on s’y prépare le mieux possible, espérons-le, et souvent après on referme la parenthèse. On s’est marié dans le Seigneur puis, après, on ne vit pas tout à fait dans le Seigneur, mais en marge.

C’est exactement comme pour mon sacerdoce. Il y a dans mon ordination sacerdotale de quoi faire de moi un saint, vaste programme, il y a des ressources dans mon ordination : à condition que je vive la grâce de mon sacrement. Mais si, après avoir été ordonné validement, je deviens ensuite, comme dit saint Paul, une « cymbale retentissante », si je n’ai plus de vie intérieure, si je ne prie plus, si je cours tout le temps, si je ne me ressource plus dans le Seigneur, je puis encore faire des choses mais mon sacerdoce va devenir infructueux spirituellement : oui, je vais faire des sacrements valides, mais il me manquera la flamme, l’âme.

Et bien, le sacrement de mariage s’use, lui aussi, si on ne s’en sert pas, si on en n’use pas : il y a en lui de quoi faire des saints avec un homme et une femme. C’est le but. Le mariage c’est un lieu de sanctification, pas seulement un contrat, c’est un lieu de sanctification : à condition qu’on s’en serve, qu’on prie, qu’on se nourrisse de l’eucharistie, qu’on vive le pardon, le pardon reçu du Seigneur mais aussi le pardon partagé. Que de couples auraient pu traverser des tempêtes s’ils avaient été initiés au pardon mutuel et aussi au pardon reçu d’En-Haut.

Donc, il faut des piqûres de rappel, il faut inviter les gens qui sont mariés à se retrouver, une pastorale de l’encouragement, du soutien et de l’accompagnement du couple. Il faut avoir aussi des antennes de conseil conjugal d’inspiration chrétienne, qui peuvent aider à traverser les tempêtes, surtout dans la culture que nous vivons aujourd’hui, culture de l’immédiat, culture où on ne vit presque rien dans la durée, du temps recyclable : tout change, votre ordinateur est périmé après quelques mois et déjà un autre est là, rien ne tient la route longtemps. Mais, dans le mariage, il faut tenir la route dans la durée du temps, donc cela demande un accompagnement. Ne lâchons pas les couples dans la nature sans que la grâce les accompagne. Là, il faut beaucoup d’imagination et j’espère qu’au prochain synode on en aura pour tout ce qu’on peut faire afin d’encourager les couples, les aider à surmonter les moments difficiles inévitable car ce n’est pas rien de mettre un homme et une femme ensemble pour des années et, comme on vit actuellement assez vieux, des décennies.

Quelle pastorale dans les situations d’échec

A côté du grand lieu de bonheur qu’est la famille – dans les enquêtes, la famille tient souvent le haut du hit-parade des valeurs appréciées par les Belges, peut-être à la mesure des difficultés qu’elle rencontre, de sa fragilité- nous devons avoir aussi toute une pastorale pour les situations d’impasse.

Auparavant, j’ai insisté sur la pastorale des couples qui sont toujours bien ensemble. Parce que j’avais entrepris beaucoup de rencontres pour les couples séparés, divorcés, remariés lorsque j’étais évêque de Namur, je me suis souvent fait interpellé par des couples qui n’étaient ni séparés, ni divorcés, ni remariés, qui me disaient : et nous, est-ce qu’on a une place dans votre pastorale ? Ceci étant dit, il faut avoir aussi beaucoup de cœur pour les situations d’impasse : certaines d’entre elles seraient franchies si on avait tous les moyens humains et spirituels pour les traverser, mais il y a, de fait, des situations d’impasse qui aboutissent à la séparation, à un divorce, pour des raisons aussi parfois économiques ou fiscales.

Divorce

Je dois réitérer ici ce que j’ai déjà répété dans une paroisse de Bruxelles dimanche dernier. J’étais abordé par deux personnes désolées parce qu’elles pensaient devoir divorcer bientôt et elles me disaient : maintenant je ne pourrai plus recevoir la communion à la messe. Donc, il y a encore des gens qui pensent -peut-être ici aussi- que le divorce par lui-même empêche de communier lors de la célébration eucharistique. Mais non : pas par lui-même. Si, étant divorcé, vous menez une vie de Don Juan ou de Dona Juana, il y aura une raison de ne pas communier à la messe, mais le divorce, comme tel, ne pose pas de problème pour l’accès au sacrement de l’Eucharistie : sauf si vous-même, du fait de votre libertinage, avez été la cause délibérée d’un divorce : là, vous avez un problème à régler avec votre conscience.

Que d’attention on doit avoir pour les personnes divorcées. La première chose que le Seigneur leur demande, si elles le consultent, c’est d’assumer la fidélité au mariage et au conjoint, même s’il n’est plus là, si on a été « plaqué » par lui. Mais aucune solitude ne peut être vécue si l’on est seul. Il y a beaucoup de solitudes. On peut vivre une situation de solitude d’abord avec le Seigneur, et avec des frères et sœurs qui nous soutiennent.

Il y a une certaine solitude dans le célibat du prêtre. Pas dans mon cas : comme beaucoup de confrères, je souffrirais plutôt du manque de solitude, mais certains souffrent aussi de solitudes. On ne peut la vivre positivement qu’avec le Seigneur et si vous aimez vos prêtres, d’une manière adaptée à leur situation de célibataires. Les prêtres ont besoin de votre affection, de votre soutien pour vivre positivement leur célibat sacerdotal, avec la compagnie de leurs confrères et celle du Seigneur. C’est la même chose pour une personne qui se retrouve veuf, veuve ou célibataire sans l’avoir choisi, parce que la vie n’a pas présenté une âme sœur, ou séparé ou divorcé. On ne peut assumer cette solitude qu’avec le Seigneur dans la solitude de la croix. Jésus est mort dans la solitude, abandonné des hommes et abandonné, apparemment, de Dieu son Père. On ne peut vivre cette solitude qu’avec le soutien de frères et sœurs ou dans une communauté, sinon ce n’est pas tenable.

Au synode, on a un peu parlé -on en reparlera certainement- de la solution que l’on trouve dans une déclaration, une reconnaissance de nullité de mariage. Cela existe, bien sûr. Il y a 50.000 cas de déclaration de nullité de mariage chaque année dans l’Eglise catholique et il y en aurait plus, peut-être, si les gens étaient mieux informés. A ce propos, je vous le garantis, tous ne sont pas des princes de Monaco et des gens fortunés qui paient cher leurs frais de procédure. Je suis heureux que le pape plaide pour la gratuité de toutes les causes de déclaration de nullité de mariage. Ce serait très bien : si c’est possible, car il y a aussi les avocats qui travaillent etc. Une question qui se pose est de savoir s’il y a un lien entre la validité d’un mariage sacramentel et la foi de ceux qui le contractent. C’est un problème très délicat, qui a été soulevé avec insistance par Benoît XVI, le premier pape qui a osé poser cette question. Je ne vais pas la traiter ici, c’est trop complexe. Mais, il y a des cas où on pourrait se demander, lorsque la foi fait presque totalement défaut, s’il y a eu un mariage vraiment valide. Donc, je résume : l’Eglise n’annule jamais un mariage validement contracté et qui a été consommé non seulement dans le cœur mais dans la chair -jamais- mais elle reconnait que, parfois, malgré les apparences, même si on a joué la marche de Mendelssohn à la fin de la célébration à l’église, le mariage n’était pas valide parce qu’un élément a manqué pour la validité de l’engagement.

Concubinage et remariage

J’ai déjà parlé un instant du soutien à apporter aux couples et aux personnes qui se retrouvent seules dans la vie. Je voudrais dire un mot -cela reviendra peut-être dans les questions tout à l’heure- sur le fait que je suis partisan d’une pastorale très chaleureuse et proactive à l’égard des personnes qui se sont remariées civilement après un divorce civil ou qui vivent en concubinage. L’Eglise doit chercher le contact avec ces personnes, comprendre ce qui s’est passé dans leur vie et les aider à assumer leur situation, en conjoignant, comme le fait un psaume, amour et vérité.

Autrement dit, je décourage les pastorales qui font comme si cette nouvelle union civile ou ce concubinage étaient ou pouvaient être un mariage sacramentel : non. Et il ne faut pas faire des choses qui y ressemblent car c’est autre chose. Oui, il y a, bien sûr, des éléments positifs qui se vivent mais ce ne sont pas des situations qu’il faut demander au Seigneur de bénir sacramentellement.

Il n’y a que deux manières de répondre à ce que le Seigneur attend. Lorsqu’on se trouve dans une situation qui ne correspond pas à ce qu’il demande, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvions, pécheurs que nous sommes, il y a toujours un chemin de salut. Mais il n’y a que deux manières tout à fait acceptables, comme chrétiens, de vivre cette situation

D’abord, c’est de se dire : au fond, l’homme ou la femme avec qui je vis n’est pas mon conjoint dans le Seigneur puisque mon conjoint, avec lequel je suis marié sacramentellement, est toujours là. Je ne peux pas en avoir deux. Cette seconde union ne peut pas être un signe sacramentel de l’alliance nouvelle et éternelle.

Alors, première solution possible : j’en tire les conséquences. Je suis un chrétien à part entière, je participe à l’Eucharistie mais au moment d’exprimer sacramentellement, publiquement, objectivement, l’alliance nouvelle et éternelle, librement je m’abstiens de poser le geste sacramentel, parce que celui-ci est un geste objectif que contredit publiquement ma situation objective d’alliance rompue. Et je connais des gens qui font cela en sachant pourquoi, qui le font par amour et qui, dans cette abstention même, communient à la personne du Seigneur avec une intensité qui souvent m’émeut. En voyant cela, je me dis qu’ils communient au Seigneur peut-être plus profondément que moi quand il m’arrive (le plus rarement possible) d’être distrait en communiant et de me rendre compte que j’ai communié au Corps du Seigneur en pensant à ce qui allait suivre dans l’heure prochaine. Et bien, cela, c’est une conclusion qu’on peut tirer : si elle est tirée avec amour, en ayant compris la profondeur de ce geste d’abstention, elle porte du fruit. J’en ai fait l’expérience chez toutes les personnes qui vivent cela.

Il existe une autre voie possible, plus exceptionnelle et qui n’est pas recommandable sans une grande préparation, mais je la cite parce que cela existe et je connais des couples qui ont en effet tiré cette conclusion : après une conversion, ils se sont dit voilà, je vis avec une personne qui n’est pas mon conjoint dans le Seigneur. Je vais continuer de vivre avec cette personne, car on ne peut pas se séparer, il y a les enfants etc., mais je vais vivre avec mon conjoint une amitié qui s’exprime autrement que si c’était ma femme ou mon mari, qui trouve une autre forme d’expression, une tendresse qui n’est pas typiquement conjugale. Mais pour cela, il faut être bien préparé, bien motivé.

Être dans d’autres situations qui ne sont pas telles que le Seigneur et l’Eglise le demandent cela ne veut pas dire que l’on est abandonné. Quand je reçois des personnes que ne peuvent vivre aucune des deux choses que j’ai évoquées, je vis avec ces personnes avec respect, car je suis aussi un pécheur et je vis avec elles un chemin de conversion, d’espérance et de supplication adressée à la miséricorde de Dieu dans ma vie. Cela peut aussi se vivre positivement.

J’arrête ici, en attendant les questions qui, probablement, ne manqueront pas.

L’ECHANGE

Questions et réponses

-Peut-on concevoir une bénédiction pour ceux qui ne sont pas prêts à vivre le sacrement de mariage ?

-La question rejoint ce que j’ai dit tout à l’heure en parlant d’étape, non pas dans le mariage mais vers le mariage sacramentel et, au fond, cela existe déjà sous la forme des fiançailles, même si ce n’est plus guère utilisé. Oui, c’est possible mais toujours en vue du mariage sacramentel. Il ne faut pas concevoir une bénédiction comme un terminus. Ce serait un chemin « vers » le mariage, parce qu’on ne se sent pas mûr pour un engagement plus radical, plus définitif. Comprise de la sorte, je serais assez favorable à une bénédiction non sacramentelle, pourvu que l’on aide ensuite à aller vers le mariage.

-L’ Evangile selon saint Matthieu ne parle-t-il pas de répudiation possible pour motif de « porneia » ?

-Le sens du mot « porneia », en grec, est assez vague. Au synode j’ai appris du cardinal Ravasi, président du conseil pontifical de la culture, et en lisant des livres dans les moments creux, quel était l’accord du plus grand nombre d’exégètes sur l’expression « porneia » au chapitre 19 de l’évangile de saint Matthieu, quand celui-ci rapporte les paroles de Jésus à ce sujet. Cela vise les situations où, au fond, il n’y a pas de véritable union, notamment le cas d’inceste et d’autres cas d’union irrégulière : en fait, il n’y pas là matière à répudiation ou divorce parce que ce sont des cas où il n’existe pas d’union reconnaissable par la loi, déjà au temps de Jésus. Je ne suis pas exégète et je fais confiance à des gens qui le sont ou qui ont la réputation de l’être. Dans l'Orthodoxie, on a parfois compris cela autrement, comme visant l’adultère du conjoint mais l’interprétation la plus probable du texte de saint Matthieu c’est que cela permet de séparer une union qui n’en était pas une : un pur concubinage, de la prostitution ou une relation incestueuse.

-Comment concilier les positions de l’Eglise catholique et des Eglises orthodoxes à propos du divorce ?

-Au synode, on a entendu la position des Eglises orthodoxes disant, d’une part, que le mariage est indissoluble mais que, d’autre part, par l’application de l’économie (au sens de disposition) de la « miséricorde » on permet, avec une dimension pénitentielle, un second et même éventuellement un troisième remariage. Cela se fait après une décision où l’évêque doit intervenir en personne ou par des intermédiaires avec une sorte de tribunal qui évalue les situations. Je suis très ami avec le métropolite orthodoxe de Belgique, Athenagoras Peckstadt, comme je l’étais avec son prédécesseur Pantaleimon, mais je lui ai dit : pour moi, c’est une manière de faire comme si le mariage n’était pas indissoluble. On dit qu’il est indissoluble mais on trouve un chemin pour permettre le remariage avec ce genre d’argument : l’amour n’est plus là, alors le mariage est comme mort. A mon sens cela revient à introduire une nouveauté par rapport à la parole de Jésus. On dit : je te serai fidèle en vertu d’un lien indissoluble sauf, par exemple, si tu commets l’adultère car, alors, je reprends mes billes. C’est plus raisonnable mais on n’a plus, je trouve, la folie de l’Evangile, laquelle, je le reconnais, est très exigeante. Je note aussi que cela pose un gros problème œcuménique dans des Eglises comme celles de l’Ukraine ou de la Roumanie, par exemple, où on trouve, à la fois, des catholiques et des orthodoxes. Là, vous avez le cas de catholiques qui font un petit passage par l’orthodoxie, le temps de se remarier, et puis qui reviennent à l’Eglise catholique…

-Quelle est la position de l’Eglise vis-à-vis des homosexuels qui souhaitent voir leur union bénie par l’Eglise ?

- L’amitié est plus large que l’amour sous sa forme sexuelle et il y a un langage de la sexualité, non pas parce qu’on y parlerait nécessairement beaucoup mais parce que, par elle-même, elle dit l’union des époux et l’ouverture à la vie. J’ai peu parlé tout à l’heure de cette dimension de la sexualité : l’ouverture à la vie, la fécondité, l’importance des enfants. Je signale que le synode, dans son dernier paragraphe, a invité à une relecture positive, bienveillante et fructueuse de l’encyclique « Humanae vitae ». J’ai trouvé cela assez original et c’était proposé par des gens dont je ne me serais pas attendu à ce qu’ils fassent une publicité pour cette encyclique. Je ferme la parenthèse.

Pour en revenir au langage, je trouve que si l’on emploie celui de la sexualité, il faut en respecter la grammaire. Quand je parle français, j’essaie de respecter la grammaire française, pas toujours mais alors je reconnais que je fais une faute. Quand je parle néerlandais, j’essaie de respecter la grammaire du néerlandais. Je n’y arrive pas toujours et je reconnais que je fais une faute parce que je ne respecte pas la grammaire de ce langage. Or, la grammaire de la sexualité, dans l’espèce humaine comme dans toute la nature, c’est la différenciation et la polarité du masculin et du féminin. Si l’on veut avoir des petits veaux, il faut tout de même avoir une vache et un taureau…ou un vétérinaire, enfin vous me comprenez ! La sexualité c’est, comme le nom l’indique : secare (couper), section, secteur, sexe, sécante : elle repose sur la polarité du masculin et du féminin.

Je vous dis en résumé ce que je dis en une heure ou deux quand je rencontre des personnes dans ce cas. Quand j’ai été professeur à Louvain, j’ai tout de même consacré un certain nombre de soirées à accompagner des étudiants dans cette situation et je les ai aidés à comprendre que, comme chrétiens en tout cas, ils étaient invités et je les invitais au nom du Seigneur à respecter, avec sa grâce, le langage de la sexualité. Et, s’ils aimaient une personne du même sexe, où il n’y a pas cette complémentarité que requiert la sexualité par sa définition même, je leur recommandais : eh bien, essaie de vivre dans la chasteté et si tu as un garçon, car c’était souvent des jeunes, que tu aimes beaucoup, vis avec lui une amitié, mais comme beaucoup de gens vivent une amitié. Moi, j’ai de l’amitié pour beaucoup de gens, hommes et femmes, je l’exprime affectivement mais pas sexuellement parce que ce n’est pas dans la manière dont je suis appelé à vivre la sexualité. Je la vis autrement, sur un autre registre. Donc, j’invitais ces personnes, avec patience, respect et délicatesse, à respecter le langage de la sexualité et à ne pas exprimer sexuellement leur amitié pour un autre homme, ou une autre femme dans le cas des filles, en découvrant que le langage affectif est plus large que le langage sexuel. Alors, quand on dit cela, tel que je viens de le résumer, cela fait un beau titre dans les journaux, mais quand on prend le temps, quand c’est dit avec respect, c’est autre chose.

J’ai été touché, même si je ne l’ai pas entendu mais lu, par le témoignage d’un homosexuel chrétien, Philippe Ariño, si j’ai bon souvenir, qui au nom de son expérience –il a vécu dans l’homosexualité- dit non, ce n’était pas juste et, avec respect, il dit à tous ceux qui, sans l’avoir choisie, ont cette orientation : ne vous engagez pas dans cette voie-là. Mais il faut une forte motivation pour cela, comme il faut aussi parfois une forte motivation chez un homme marié avec une femme pour résister aux attraits d’une autre femme, ou d’un autre homme. Il faut aussi savoir exprimer l’amitié sur un registre autre que le registre sexuel.

C’est une erreur, sur le plan social et sur le plan chrétien, de vouloir instituer la relation homosexuelle comme si c’était un mariage. C’est, je pense, une erreur politique et sociale. Qu’on reconnaisse une forme de partenariat pour deux hommes qui vivent ensemble ou deux femmes qui vivent ensemble, comme une mère et sa fille ou une dame et sa gouvernante, dans le but d’assurer une sécurité patrimoniale, économique ou de logement, cela je peux le comprendre mais nous ne devons pas, je pense, instituer sur le plan civil un mariage homosexuel et, au synode, je pense que tout le monde était d’accord là-dessus. Et nous ne devons pas non plus effectuer une sorte de reconnaissance ecclésiale de cet état de vie. Cela ne me parait pas correct. Maintenant, si l’Esprit-Saint pense autrement, eh bien, qu’il en convainque le synode prochain, mais je doute fort du succès de l’opération. A long terme, tout ce mouvement inspiré par la théorie du « genre » -qui dissocie totalement la culture sexuelle de la sexualité physique, corporelle- est pernicieux : c’est une nouvelle forme de dualisme, comme s’il y avait une identité sexuelle au niveau de la volonté qui soit déconnectée de ce que nous sommes par notre physique, notre incarnation.

Je dis ceci avec beaucoup de respect des personnes, en excluant toutes les formes de moquerie, de discrimination injuste. Mais ce n’est pas une discrimination injuste de dire qu’on ne marie pas deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble : ce n’est pas une discrimination injuste parce que les situations sont objectivement différentes.

-Comment sanctifier son époux dans le mariage, en agissant dans la vérité de la foi ?

-C’est une chose dont saint Paul a parlé lorsqu’il disait à des chrétiens convertis alors que leur conjoint était païen : ne quitte pas celui-ci parce que peut-être bien que, par ton exemple, tu vas être l’instrument de sa sanctification et de sa conversion. Et c’est une réalité que j’ai souvent vécue par expérience, en rencontrant des couples où un homme a beaucoup contribué à la croissance spirituelle de sa femme et inversement. L’inverse et même un peu plus fréquent.

Je suis très heureux que, grâce au concile Vatican II, on ait envisagé le sacrement de mariage comme un lieu de sanctification. Longtemps l’Eglise a considéré le mariage seulement comme un contrat que le Seigneur bénit, mais sans en faire un lieu de salut et de sanctification. L’apport de ce regard est un bel acquis personnaliste de la conception du mariage prônée par ce concile. C’est un lieu de sanctification. Je le dis en pensant à vous qui êtes mariés : le Seigneur s’est uni à votre couple -vous faites un couple à trois, je parlerai plus loin des enfants- et là, je rejoins une autre question : il ne fera jamais défaut. Vous pourrez toujours compter sur la grâce de votre sacrement.

Nous allons avoir enfin, même si c’est encore un peu exceptionnel, un couple qui va être canonisé : les parents de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Et un autre couple est en piste. C’est une bonne chose qu’on puisse canoniser des couples, non pas l’homme et la femme séparément mais ensemble.

-Pouvez-vous dire quelque chose de la famille comme lieu d’accueil de la vocation d’un enfant à la vie consacrée ?

-Pour avoir des vocations sacerdotales et religieuses, il faut d’abord des familles. Jadis, la famille était le lieu, avec la paroisse, l’école et les mouvements de jeunesse, où naissaient les vocations. Souvent aujourd’hui, le Seigneur doit s’organiser autrement pour « pêcher à la ligne ». Il doit trouver d’autres moyens. Mais les familles devraient être un lieu où les vocations peuvent naître. Si on s’aime dans le Seigneur, on s’aime d’autant plus l’un et l’autre que l’on aime le Seigneur par-dessus tout. C’est un paradoxe : plus deux époux aiment le Seigneur par-dessus tout, plus ils s’aiment profondément entre eux. Dès lors que le Seigneur occupe la première place dans la vie du couple et de la famille, ceci ouvre évidemment la possibilité à ce qu’Il puisse appeler l’un des enfants à la vie consacrée ou au sacerdoce.

-Vous avez beaucoup et bien parlé du couple, mais moins de la famille et comment peut-on parler de la famille sans évoquer les enfants ?

-J’ai beaucoup parlé tout à l’heure du couple. J’aurais du parler aussi, mais on ne peut pas tout faire en l’espace de trois-quarts d’heure, de l’autre dimension du mariage. Dans le mariage et dans la sexualité comme telle, il y a une dimension d’union et une dimension d’ouverture à la vie. Et là, nous avons effectivement, en Occident, à redécouvrir cela. Les enfants sont d’abord une richesse en eux-mêmes. Donner la vie à un enfant, c’est donner à un nouvel être humain la chance d’exister dans le temps et dans l’éternité. Quand, à la sortie des messes, je salue les gens et je vois parfois une femme manifestement enceinte ou bien une maman, avec le père qui est là aussi, mais avec trois, quatre ou cinq enfants parfois, je dis familièrement à ces personnes : eh bien, ma fille, tu as fait un bel investissement. Tous les autres investissements que l’on peut faire, surtout en temps de crise économique, sont un peu précaires, mais là, tu as fait un investissement pour le temps et pour l’éternité et on se réjouit qu’ils existent, qu’ils participent à cette fabuleuse aventure dans le temps et pour l’éternité. Et puis, ils sont l’expression même de la beauté de l’amour de l’homme et de la femme. Ils sont l’incarnation de cet amour, l’expression de cet amour et il y a là aussi une image trinitaire, à l’image de Dieu.

J’ai été heureux qu’au synode des voix se soient élevées pour dire : nous devons rappeler cela et nous devons relire « Humanae Vitae » et y voir son appel prophétique à une parenté responsable. Il ne s’agit pas d’avoir autant d’enfants qu’il est biologiquement possible d’en concevoir. Le pape a invité (je le faisais aussi parfois dans mes causeries, mais pas dans des interviews télévisées) à ne pas proliférer comme des lapins. C’est ce que disait Paul VI, dans un langage plus châtié, en invitant à la parenté responsable. C’est au couple de décider, généreusement, du nombre d’enfants qu’il peut ou ne peut pas avoir, selon les circonstances. Mais en Occident, on est globalement un peu en panne : nous survivons grâce à l’immigration. Aucun pays européen, surtout si on fait la soustraction de l’apport de l’immigration, n’atteint le taux nécessaire pour le simple maintien de la population : nous avons donc des sociétés vieillissantes, grisonnantes, respectables mais qui ne font pas assez confiance à la vie.

Il y a donc eu un appel à relire honnêtement l’encyclique « Humanae Vitae » dont l’idée centrale est que le lien, non seulement physiologique et biologique mais psychologique et spirituel entre les époux -leur union spirituelle et charnelle- et le don de la vie est un lien très profond dont nous sommes les gardiens responsables mais non pas les maîtres et seigneurs : c’est cela l’idée maitresse de l’encyclique, alors que l’idée principalement véhiculée aujourd’hui c’est que nous sommes des maîtres et seigneurs. Nous déconnectons les deux aspects l’un de l’autre : d’une part, la sexualité pour elle-même, sans ouverture à la vie ou avec une ouverture à la vie minimale et, d’autre part, la procréation, une reproduction sans lien avec l’amour incarné des époux. Or, il y a les deux et cette déconnexion représente un risque sur le plan de la perception de l’humanité.

Avec pas mal d’autres, comme je l’ai fait souvent dans ma vie et dans un de mes livres que j’ai apporté ici, je suis prêt à plaider pour une relecture d’ « Humanae Vitae » à la lumière de ce que Jean-Paul II a apporté comme amélioration de la présentation, pour faire saisir la beauté d’une parenté responsable non contraceptive : aussi fiable que la contraception mais qui ne déconnecte pas les deux aspects et se comporte comme le gardien responsable de ce lien : d’une manière efficace, pour avoir des enfants quand on le veut et aux moments les plus favorables pour en avoir, et ne pas en avoir quand il vaut mieux d’éviter une grossesse, mais cela sans déconnecter les deux dimensions. L’enjeu est spirituel. Il n’est pas de respecter les rythmes biologiques comme tels, non, l’enjeu est d’ordre spirituel : c’est l’attitude qu’on doit avoir vis-à-vis de ce lien.

De plus, mais je ne peux pas être trop long sur le sujet, ce comportement met l’homme et la femme à égalité. La contraception a été vécue, et je le comprends, par beaucoup de femmes comme une libération par rapport à des grossesses imposées, non désirées, mais c’était tout de même lié à une servitude, car, qui pratique la contraception ? Ce n’est pas monsieur. La plupart du temps, c’est madame, qui est soumise à une tutelle pharmaceutique, hormonale, pendant des années de sa vie, avec les conséquences connues et inconnues de cette perturbation durable des rythmes profonds sur les plans biologique et psychologique. La parenté responsable, comme la présentent « Humanae Vitae », Jean-Paul II et d’autres à leur suite, met la femme à égalité, suppose qu’on se parle, qu’on se respecte, qu’on se connaisse, que l’homme connaisse comment fonctionne son épouse et l’épouse comment fonctionne son mari. C’est moins facile évidemment que d’absorber des hormones.

-Quid du « tsunami » de l’idéologie du « gender » ?

-C’est la transposition sur le plan de la sexualité des formes les plus exacerbées d’un idéalisme absolu et d’un existentialisme radical, consistant à dire je suis ce que je décide d’être : l’existentialisme sartrien à l’état pur, ou une version existentielle de l’idéalisme absolu : je me crée moi-même. Eh bien, à terme cela ne marche pas. Un jeune philosophe belge, Drieu Godfridi, a publié un petit bouquin sur la théorie du genre, avec un humour féroce à l’égard de Judith Butler, mais il a admirablement démonté, décortiqué cette théorie qui est la transposition à la sexualité d’un existentialisme échevelé : je suis ce que je décide d’être. Peu importe ce qu’est mon corps. C’est moi qui décide si je suis du genre (un mot qui n’a plus rien à voir avec le sexe, le même qu’en grammaire ou en logique) masculin ou féminin, suivant ma décision. C’est purement culturel. Cachez ce sexe que je ne saurais voir : c’est un peu la définition de la théorie du genre.

-Est-il vrai qu’après la mort d’un conjoint la grâce de ce sacrement n’existe plus sur cette terre ?

-Il est vrai que le mariage est dissout par la mort du conjoint et que cela ouvre la porte à un éventuel remariage sacramentel. Saint Paul a néanmoins exprimé une préférence pour que l’on reste fidèle à son conjoint décédé, mais il n’interdisait pas les secondes noces et l’Eglise ne les interdit certainement pas.

Donc, il est vrai que la mort permet un remariage. Mais, j’admire les gens qui, comme ma propre mère, sans exclure ceux qui se remarient, font le choix de la fidélité parce que quelque chose restera du mariage terrestre dans la vie éternelle.

Jésus dit clairement qu’au ciel on ne doit plus se marier, prendre homme ou prendre femme, parce qu’on est alors aussi immortel que les anges et on n’a plus à conjurer la mort par la reproduction. D’après ce que Jésus laisse entendre, il y a une sexualité génitale et reproductive qui n’aura plus sa place dans la vie éternelle mais, pour ceux qui ont été unis ici bas par le mariage, il en restera quelque chose, même s’il ne faut pas tomber dans la casuistique des sadducéens qui demandaient : si vous avez collectionné les veuvages et vous êtes remarié après chacun d’eux, de qui serez-vous le mari ou l’épouse ? C’est une question qui n’a aucune pertinence.

-Qu’en est-il, en Belgique, des consultations préparatoires au synode ? Comment éviter les divisions, parfois très dures, que provoque tout débat de fond ? Pourquoi les évêques africains sont-ils les seuls qui soient encore prophétiques : « sel de la terre » et « signe de contradiction » ?

-Dans la consultation qui va avoir lieu pour le synode ordinaire d’octobre 2015, quelque quarante-huit questions sont posées. L’évêque de Liège, Jean-Pierre Delville, les a fait parvenir, je pense, à tous nos évêques mais, lors d’une rencontre récente, il nous a fait part de celles qui lui paraissent les meilleures à traiter dans des groupes de réflexion. A côté de questions auxquelles seules les conférences épiscopales peuvent répondre, il en a repéré vingt et une qu’il est prêt, je pense, à diffuser et devraient être discutées prioritairement parce qu’elles se réfèrent à l’expérience que vivent les gens.

Lors du synode extraordinaire d’octobre dernier, des voix se sont fait entendre auxquelles un relief particulier a été donné pour des raisons médiatiques alors qu’objectivement elles n’étaient pas le fait de très nombreux Pères. Elles étaient aussi très situées géographiquement. A la suite des petits remous qu’il y a eu pendant ce synode et du remodelage du texte final, j’espère qu’il y aura une réaction de santé, qu’il y aura, à côté des évêques latino-américains, asiatiques ou africains qui ont déjà fait entendre leur voix, d’autres évêques qui le feront : non pas pour supprimer tout débat mais parce qu’il y a des questions sur lesquelles, je pense, on ne va pas pouvoir s’orienter autrement, parce que la réponse est liée à la substance même de la foi chrétienne concernant l’amour, la sexualité, le mariage, la famille, les enfants. Il y a des points sur lesquels le magistère de l’Eglise est constant et il est impensable qu’on fasse tout à coup volte-face.

Cela ne veut pas dire qu’on se contente de dire aux gens : c’est comme cela. Non, il faut toute une pastorale d’accompagnement, qui permette de comprendre, de saisir les enjeux en profondeur et pas seulement sous forme de slogans : cela rejoint ce qu’un synode doit faire et c’est, je l’espère, ce que fera le prochain synode, en évitant les pièges médiatiques qui focalisent indûment l’attention sur quelques points, très important en Occident, beaucoup moins importants dans d’autres pays et ceci renforce la nécessité d’une formation, soulignées par beaucoup de questions.

-Comment expliquer le discours laxiste de nombreux prêtres en ces matières ? Que dire aussi de l’enseignement à l’école ? Qui va s’occuper de la pastorale des couples, alors qu’il y a déjà pénurie dans le clergé ?

-La prédication chrétienne sur ces questions est très déficiente. Beaucoup de prêtres me disent : depuis des années, je n’ai jamais pu toucher à ces problèmes de morale conjugale dans une prédication : silence total. Les gens sont renvoyés simplement à leurs questions, leur expérience, à ce qu’ils entendent et à ce qu’ils lisent. Mais, il y a un manque de parole sur ces problèmes.

Personnellement, pour ne pas toujours devoir revenir sur les mêmes questions, j’ai écrit deux livres (c’est ainsi que je passe mes vacances). J’en ai écrit un lorsque j’étais encore professeur à Louvain et je l’ai retravaillé ensuite. Il s’appelle « Ton corps pour aimer : la morale sexuelle expliquée aux jeunes ».Mais ce qui est expliqué pour les jeunes de manière très simple, d’ordinaire les adultes peuvent le comprendre également. C’est publié aux éditions Mame/Edifa et cela fait partie de mon enseignement : je ne peux pas toujours répondre de longues lettres aux questions que les gens me posent et je me permets d’y renvoyer. L’autre concerne la préparation au mariage, les exigences du mariage chrétien et ses échecs également. Je l’ai écrit avec le peu de culture que j’ai mais surtout avec le cœur et l’expérience, parfois dans les larmes. Ce livre s’appelle : « L’Eglise vous aime : un chemin d’espérance pour les séparés, divorcés, remariés » et il est publié aux éditions de l’Emmanuel.

Après ce moment de publicité gratuite, j’ajoute que vous avez raison de poser des questions sur la formation. Il y a des mouvements, des communautés qui font cela très bien, de manière très exigeante. Je ne vais pas citer de noms mais je pense que vous les connaissez : exigeantes mais, en même temps, aimables, exigeantes mais chaleureuses, attirantes. Les gens sont peut-être venus avec des pieds de plomb aux rencontres qu’ils organisent mais ils repartent heureux, joyeux d’avoir fait la démarche et prêts à faire de la « pub » auprès d’autres. Tout ce qui peut se faire dans ces formations, en paroisse ou dans un diocèse et tous les lieux qui préparent au mariage, c’est du pain bénit.

Toujours, il faut l’amour et la vérité. L’amour sans la vérité flatte les gens mais cela ne les construit pas et la vérité sans l’amour les détruit, les écrase et ce n’est pas bon non plus. Tout l’art dans ces formations, c’est de conjuguer les deux : le cœur et la vérité, avec cela je pense qu’on peut aller loin ».

JPSC

Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...

Il est dans la campagne attique, sur la route qui mène d’Athènes à Eleusis, un patelin oublié aujourd’hui de tous, qui a nom Corydalle. Il importerait peu d’en ressusciter ici le souvenir, si l’endroit n’avait été le théâtre autrefois d’une affaire atroce ; mythologique sans doute, mais donc intemporelle, et, hélas ! ― par le fait même ― toujours bien d’actualité...

La nouvelle s’est répandue comme le feu dans la paille : la sœur Clara n’a pas pu tenir sa langue très longtemps ; c’est qu’on n’avait pas vu un tel événement depuis des siècles, et encore c’était en Italie, pendant le Moyen Age, mais ici, en Westphalie, sous l’occupation française, dans la petite ville de Dülmen... ! C’est arrivé chez la veuve Roters, dans la chambre qu’occupe la sœur Anne-Catherine depuis le Carême 1812. Son couvent avait été fermé en décembre 1811 et les autres religieuses étaient parties l’une après l’autre, mais Anne-Catherine avait dû attendre quelques mois pour que cette brave veuve lui prête un coin de sa maison. On ne la voyait presque jamais dehors ; elle ne sortait péniblement que pour la messe du dimanche à l’église paroissiale ; on l’avait vue en septembre à l’Hermitage, un lieu de pèlerinage local. Elle est sortie pour la dernière fois à l’église en novembre 1812. Trois jours avant la fin de l’année, la fille de la veuve Roters a trouvé Anne-Catherine en train de prier, les bras étendus, comme en extase : du sang jaillissait de la paume de ses mains, mais elle a cru que c’était suite à une blessure. Le 31 décembre, le père Limberg

La nouvelle s’est répandue comme le feu dans la paille : la sœur Clara n’a pas pu tenir sa langue très longtemps ; c’est qu’on n’avait pas vu un tel événement depuis des siècles, et encore c’était en Italie, pendant le Moyen Age, mais ici, en Westphalie, sous l’occupation française, dans la petite ville de Dülmen... ! C’est arrivé chez la veuve Roters, dans la chambre qu’occupe la sœur Anne-Catherine depuis le Carême 1812. Son couvent avait été fermé en décembre 1811 et les autres religieuses étaient parties l’une après l’autre, mais Anne-Catherine avait dû attendre quelques mois pour que cette brave veuve lui prête un coin de sa maison. On ne la voyait presque jamais dehors ; elle ne sortait péniblement que pour la messe du dimanche à l’église paroissiale ; on l’avait vue en septembre à l’Hermitage, un lieu de pèlerinage local. Elle est sortie pour la dernière fois à l’église en novembre 1812. Trois jours avant la fin de l’année, la fille de la veuve Roters a trouvé Anne-Catherine en train de prier, les bras étendus, comme en extase : du sang jaillissait de la paume de ses mains, mais elle a cru que c’était suite à une blessure. Le 31 décembre, le père Limberg Munster, que Dieu a mené par la voie de grandes souffrances, a reçu depuis un temps fort considérable du ciel la même faveur que reçut autrefois le grand saint François, je veux dire les stigmates et elle les a encore. Lors de la suppression de son couvent, elle se retira à Dülmen, dans une pauvre maison avec un nommé M. Lambert, prêtre émigré français très respectable

Munster, que Dieu a mené par la voie de grandes souffrances, a reçu depuis un temps fort considérable du ciel la même faveur que reçut autrefois le grand saint François, je veux dire les stigmates et elle les a encore. Lors de la suppression de son couvent, elle se retira à Dülmen, dans une pauvre maison avec un nommé M. Lambert, prêtre émigré français très respectable « Introduits dans une vraie chaumière, nous avons trouvé, dans une petite chambre où tout respirait la propreté et la simplicité, Emmerich, couchée dans un lit sans rideaux, modestement et proprement vêtue. Elle avait passé une très mauvaise nuit, son visage annonçait qu’elle endurait de grandes souffrances. Elle avait la poitrine si oppressée qu’elle ne pouvait pas articuler un seul mot à voix haute. Nous considérâmes ses pieds et ses mains seulement et nous les trouvâmes absolument dans l’état où les décrit M. de Druffel, dès l’an 1813.

« Introduits dans une vraie chaumière, nous avons trouvé, dans une petite chambre où tout respirait la propreté et la simplicité, Emmerich, couchée dans un lit sans rideaux, modestement et proprement vêtue. Elle avait passé une très mauvaise nuit, son visage annonçait qu’elle endurait de grandes souffrances. Elle avait la poitrine si oppressée qu’elle ne pouvait pas articuler un seul mot à voix haute. Nous considérâmes ses pieds et ses mains seulement et nous les trouvâmes absolument dans l’état où les décrit M. de Druffel, dès l’an 1813. Quant à Corneille, il est ordonné prêtre l’année qui suit cette visite bouleversante, le 8 juin 1816. Le Royaume des Pays-Bas est maintenant libéré de l’occupation française et le Congrès de Vienne (1815) a même étendu ses limites jusqu’à lui incorporer la Belgique. Corneille peut donc quitter l’Allemagne et retourner au pays. Soucieux de se vouer à l’éducation de la jeunesse sacerdotale, le jeune prêtre décide avec deux anciens condisciples (dont l’abbé van Niel qui l’avait accompagné au chevet d’Anne-Catherine Emmerich) d’ouvrir un collège catholique à Hageveld, en Hollande septentrionale. L’expérience ne durera que huit ans puisqu’en juin 1825, sous la pression des protestants et des francs-maçons, le roi des Pays-Bas décrète la fermeture des collèges et petits séminaires.

Quant à Corneille, il est ordonné prêtre l’année qui suit cette visite bouleversante, le 8 juin 1816. Le Royaume des Pays-Bas est maintenant libéré de l’occupation française et le Congrès de Vienne (1815) a même étendu ses limites jusqu’à lui incorporer la Belgique. Corneille peut donc quitter l’Allemagne et retourner au pays. Soucieux de se vouer à l’éducation de la jeunesse sacerdotale, le jeune prêtre décide avec deux anciens condisciples (dont l’abbé van Niel qui l’avait accompagné au chevet d’Anne-Catherine Emmerich) d’ouvrir un collège catholique à Hageveld, en Hollande septentrionale. L’expérience ne durera que huit ans puisqu’en juin 1825, sous la pression des protestants et des francs-maçons, le roi des Pays-Bas décrète la fermeture des collèges et petits séminaires.

Après son ordination sacerdotale, Corneille van Bommel quitte l’Allemagne pour les Pays-Bas. Il fonde à Hageveld (près de Harlem) une école pour la formation des prêtres. C’est à cette époque qu’il visite une nouvelle fois Anne-Catherine Emmerich. La veille de son arrivée, celle-ci confie à Clemens Brentano : « Demain, je reçois la visite d’un prêtre accompagné de deux de ses amis. Ce prêtre sera un jour évêque et fera beaucoup de bien pour la foi ». La prophétie se réalise quelques années plus tard, quand Corneille van Bommel est installé évêque de Liège en 1829. Il sera un témoin direct de la révolution belge de juillet 1830. Pendant ces événements dramatiques, son comportement apaisant est celui d’un véritable pasteur.

Après son ordination sacerdotale, Corneille van Bommel quitte l’Allemagne pour les Pays-Bas. Il fonde à Hageveld (près de Harlem) une école pour la formation des prêtres. C’est à cette époque qu’il visite une nouvelle fois Anne-Catherine Emmerich. La veille de son arrivée, celle-ci confie à Clemens Brentano : « Demain, je reçois la visite d’un prêtre accompagné de deux de ses amis. Ce prêtre sera un jour évêque et fera beaucoup de bien pour la foi ». La prophétie se réalise quelques années plus tard, quand Corneille van Bommel est installé évêque de Liège en 1829. Il sera un témoin direct de la révolution belge de juillet 1830. Pendant ces événements dramatiques, son comportement apaisant est celui d’un véritable pasteur.

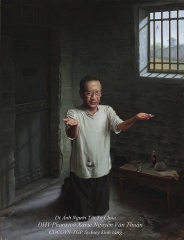

Un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance est la prière. Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, Lui peut m'aider. Si je suis relégué dans une extrême solitude...

Un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance est la prière. Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, Lui peut m'aider. Si je suis relégué dans une extrême solitude...

au Vietnam, puis nommé (1975) par Paul VI archevêque coadjuteur de Saïgon et arrêté la même année par le pouvoir communiste qui l’emprisonne jusqu’en 1988. Il est ensuite assigné à résidence à Hanoï qu’il quitte en 1991 pour un séjour à Rome à la suite duquel le Vietnam lui interdit de revenir au pays. Il est alors nommé vice-président (1994) puis président (1998) du Conseil pontifical « Justice et Paix », par Jean-Paul II qui le crée cardinal (2001). Il décède l’année suivante. La cause de sa béatification a été introduite en 2007 sous le pontificat de Benoît XVI.

au Vietnam, puis nommé (1975) par Paul VI archevêque coadjuteur de Saïgon et arrêté la même année par le pouvoir communiste qui l’emprisonne jusqu’en 1988. Il est ensuite assigné à résidence à Hanoï qu’il quitte en 1991 pour un séjour à Rome à la suite duquel le Vietnam lui interdit de revenir au pays. Il est alors nommé vice-président (1994) puis président (1998) du Conseil pontifical « Justice et Paix », par Jean-Paul II qui le crée cardinal (2001). Il décède l’année suivante. La cause de sa béatification a été introduite en 2007 sous le pontificat de Benoît XVI.

Le mercredi 28 janvier dernier, Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques de Liège et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de son exposé portait sur les enjeux du synode extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014.Il s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres intitulé « La Famille : solution ou problème Voici la transcription des propos de l’orateur (les intertitres sont de notre fait) :

Le mercredi 28 janvier dernier, Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques de Liège et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de son exposé portait sur les enjeux du synode extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014.Il s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres intitulé « La Famille : solution ou problème Voici la transcription des propos de l’orateur (les intertitres sont de notre fait) :