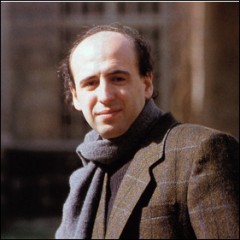

Le cardinal Julien Ries est décédé, samedi dernier, 23 février 2013, à l'âge de 93 ans, des suites d’une longue maladie. Il avait été « créé » cardinal par Benoît XVI le 18 février 2012 pour son « œuvre théologique ».

Le cardinal Julien Ries est décédé, samedi dernier, 23 février 2013, à l'âge de 93 ans, des suites d’une longue maladie. Il avait été « créé » cardinal par Benoît XVI le 18 février 2012 pour son « œuvre théologique ».

|

La messe des funérailles aura lieu le samedi 2 mars à 10 heures à la Cathédrale Notre-Dame de Tournai. Elle sera suivie de l’inhumation au cimetière de Villers-Saint-Amand (Ath). Le corps du défunt repose actuellement au funerarium DESABLENS, grand’route, 250, à Gaurain-Ramecroix (Tournai). Visites de 9h à 19h. |

Julien Ries était, entre bien d’autres choses, un fidèle et bienveillant collaborateur membre du comité de la revue « Pâque Nouvelle ».

C’est avec ses vifs encouragements que avions, voici un an à peine, repris l’édition de ce périodique : joint à « Vérité et Espérance 3000 », il constitue désormais un magazine trimestriel illustré que nous distribuons à plus de quatre mille exemplaires. On lira ci-dessous le texte de l’interview que le prélat avait accordée, peu après son élévation à la dignité cardinalice, à notre ami Ludovic Werpin: nous l'avions alors publiée dans le n°82 (1er trimestre 2012) de Vérité & Espérance/Pâque Nouvelle (numéro disponible sur simple demande par courriel à sursumcorda@skynet.be

« Sursum Corda » s’associe de tout cœur à l’hommage que le Saint-Père Benoît XVI lui-même vient de rendre à ce bon, humble et savant serviteur de Dieu et de l’Eglise. « Par l’enseignement et la recherche, particulièrement dans le domaine de l’histoire des religions, dont il était un spécialiste reconnu, il a toujours eu, déclare le pape, le souci de témoigner de sa foi parmi ses contemporains, dans un esprit de dialogue». Ce qui ne l'empêchait pas de porter un regard parfois malicieux et caustique sur les beaux esprits "dans le vent" conciliaire...

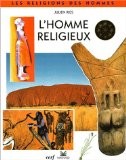

Julien Ries a en effet parcouru une longue trajectoire de prêtre et de professeur. Jusqu'à la fin, il a oeuvré et travaillé au service de l'Eglise avec un immense dévouement et une très grande compétence. Son sujet de prédilection était l'homo religiosus auquel il a consacré de nombreux ouvrages et articles qui font autorité. Il s'inscrivait dans le sillage des plus grands : Dumézil, Eliade, Durand, etc., pour faire sa place à cette dimension symbolique et religieuse de l'homme qui l'ouvre à la transcendance depuis l'aube des temps. Le Professeur Ries était attaché à l'Université Catholique de Louvain dont il déplorait toutes les dérives et où il ne comptait pas que des amis. A travers le monde, nombre d'institutions lui sont redevables de les avoir approvisionnées en ouvrages recueillis inlassablement par le Centre Cerfaux-Lefort qu'il avait créé et entouré de tous ses soins.

Ce grand homme ne fut pas toujours salué comme prophète en son pays mais son oeuvre scientifique marquera incontestablement l'histoire des religions. Nous perdons un auguste ami, mais puisse sa naissance au Ciel en faire un intercesseur et un soutien efficaces dans ces combats qui nous requièrent chaque jour davantage.

|

Entretien avec le Cardinal Julien Ries[1] |

Publié dans Vérité et Espérance/Pâque Nouvelle, n° 82, 1er trimestre 2012 (édition "Sursum Corda" a.s.b.l., Vinâve d'île, 20 bte 64 à B-4000 Liège) Parcours

Publié dans Vérité et Espérance/Pâque Nouvelle, n° 82, 1er trimestre 2012 (édition "Sursum Corda" a.s.b.l., Vinâve d'île, 20 bte 64 à B-4000 Liège) Parcours

Monsieur le cardinal, vous êtes né en 1920 à Fouches, près d’Arlon. Pourriez-vous nous dire quelques mots de la vie dans ce petit village de la province de Luxembourg à l’époque de votre enfance ? Avez-vous certains souvenirs de messes célébrées à l’Eglise Saint Hubert de Fouches ?

À l’époque, c’était un village vraiment sympathique ; ça le reste encore mais évidemment, aujourd’hui, il est devenu beaucoup plus grand ; et dans ce village, on s’entendait vraiment très bien. Nous avions un excellent curé. Je lui servais la messe tous les matins, pendant toute l’année et à l’âge de douze ans, je lui ai dit : « je veux devenir prêtre ». Alors, il s’est occupé de moi ; il m’a appris le latin ; il m’a appris le grec ; nous avons fait un tour de la grammaire française ; et c’est comme cela qu’il m’a préparé à entrer au Séminaire de Bastogne. J’ai pu entrer ainsi directement en cinquième latine ; l’année où j’avais beaucoup travaillé avec lui a compté pour mon diplôme normal d’humanité. C’était possible à l’époque : on pouvait faire une année en dehors d’un institut, d’une école ou d’un séminaire.

évidemment, aujourd’hui, il est devenu beaucoup plus grand ; et dans ce village, on s’entendait vraiment très bien. Nous avions un excellent curé. Je lui servais la messe tous les matins, pendant toute l’année et à l’âge de douze ans, je lui ai dit : « je veux devenir prêtre ». Alors, il s’est occupé de moi ; il m’a appris le latin ; il m’a appris le grec ; nous avons fait un tour de la grammaire française ; et c’est comme cela qu’il m’a préparé à entrer au Séminaire de Bastogne. J’ai pu entrer ainsi directement en cinquième latine ; l’année où j’avais beaucoup travaillé avec lui a compté pour mon diplôme normal d’humanité. C’était possible à l’époque : on pouvait faire une année en dehors d’un institut, d’une école ou d’un séminaire.

Dans ce village, il y avait une excellente pratique religieuse ; même en semaine, il y avait beaucoup de monde bien que la messe était célébrée tôt, à sept heures du matin et cela même en hiver. Nous avions un très bon personnel enseignant aussi. Il y avait une particularité, dans ce petit coin de la Lorraine belge : à l’époque on parlait trois langues : le luxembourgeois, le français et l’allemand. Si bien qu’à l’âge de 12 ans, je connaissais ces trois langues. Et cela a été très précieux. C’était une vie vraiment très agréable…

Vous avez été ordonné prêtre le 12 août 1945 à la sortie de la guerre. Dans quel état d’esprit étiez-vous alors ?

D’abord très heureux de sortir de la guerre parce que la vie au séminaire à Namur n’était pas tous les jours très agréable pendant la guerre, surtout à la fin de la guerre avec les bombardements. Namur était bombardé régulièrement la nuit. Nous devions nous lever et descendre dans les caves. Il y a eu d’ailleurs des bombardements qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, bombardements allemands puis bombardements alliés qui essayaient de détruire le nœud ferroviaire qui était très important[2]. Alors évidemment, sortir de la guerre, pour nous, c’était la joie après avoir connu ces quatre années, quatre années de restriction alimentaire aussi. Heureusement que nous avions les parents qui pouvaient nous apporter un supplément de nourriture parce que la guerre fut un moment très pénible en Belgique au point de vue de l’alimentation. Donc alors, j’étais vraiment très heureux. Et après mon ordination, mon évêque m’a dit : « je vous envoie à l’université de Louvain pour faire un doctorat en théologie » si bien que je suis parti encore pour quatre années d’études à Louvain. Ajoutez à cela une licence en philologie et histoire orientale. J’ai étudié l’hébreu, le copte et le syriaque, ce qui allait me servir pour mes recherches sur la religion manichéenne.

D’abord très heureux de sortir de la guerre parce que la vie au séminaire à Namur n’était pas tous les jours très agréable pendant la guerre, surtout à la fin de la guerre avec les bombardements. Namur était bombardé régulièrement la nuit. Nous devions nous lever et descendre dans les caves. Il y a eu d’ailleurs des bombardements qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, bombardements allemands puis bombardements alliés qui essayaient de détruire le nœud ferroviaire qui était très important[2]. Alors évidemment, sortir de la guerre, pour nous, c’était la joie après avoir connu ces quatre années, quatre années de restriction alimentaire aussi. Heureusement que nous avions les parents qui pouvaient nous apporter un supplément de nourriture parce que la guerre fut un moment très pénible en Belgique au point de vue de l’alimentation. Donc alors, j’étais vraiment très heureux. Et après mon ordination, mon évêque m’a dit : « je vous envoie à l’université de Louvain pour faire un doctorat en théologie » si bien que je suis parti encore pour quatre années d’études à Louvain. Ajoutez à cela une licence en philologie et histoire orientale. J’ai étudié l’hébreu, le copte et le syriaque, ce qui allait me servir pour mes recherches sur la religion manichéenne.

Nous avons parlé de votre ordination sacerdotale. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune de 16 ou 25 ans qui songe, aujourd’hui, en 2012, à la prêtrise, alors que rien dans la société ne pourrait le pousser dans ce sens ?

Je pourrais lui dire que c’est une vie magnifique et si j’avais un conseil à lui donner je lui dirais d’entrer au séminaire de Namur où j’ai fait mes études parce que là se trouvent réunis les séminaristes de Namur, de Liège, de Tournai, les séminaristes francophones de Bruxelles et une communauté nouvelle qu’on appelle la communauté du néocatéchuménat. Il y a là une cinquantaine de séminaristes qui vivent dans une atmosphère absolument agréable. J’y ai été invité quand j’ai reçu du Saint Père, il y a deux ans, la prélature d’honneur. J’ai passé une demi-journée avec eux et c’est une atmosphère vraiment extraordinaire, et remarquable au point de vue des études aussi.

Reprenons votre parcours. Vers 1950, vous avez été professeur de religion à l’athénée d’Athus, aux trois frontières, pendant neuf ans. Quel souvenir en gardez vous ?

Un excellent souvenir. J’avais là 300 élèves, moitié garçons, moitié filles qui étaient pour la plupart des enfants de familles de métallurgistes. À ce moment là, l’usine tournait encore à plein rendement. C’était des enfants qui étaient bien éduqués et qui étaient très attentifs ; les cours de religion que je donnais étaient très bien suivis. Et quand plus tard, j’ai revu certains de mes anciens, ils m’ont dit avoir, eux aussi, gardé un très bon souvenir de ces cours…

Parlons des cours de religion aujourd’hui. Il y a évidemment un programme pour les cours de religion catholique. Sur quels points, les professeurs de religion, particulièrement ceux de l’enseignement secondaire, devraient, selon vous, insister ?

Je pense qu’ils devraient commencer par aller au cœur de la religion et donner de l’enthousiasme aux jeunes pour le Christ, leur faire comprendre qui est Jésus de Nazareth et à ce moment-là, la vie des jeunes recevra un idéal qui les transformera. Je pense que c’est l’essentiel à faire comme réforme à l’heure actuelle et il faut que le professeur lui-même soit enthousiaste.

De 1962 à 1965, c’est le concile « Vatican 2 » ; comment l’avez-vous vécu à l’époque ?

Je l’ai vécu comme doyen de Messancy, avec l’espoir que nous avions tous d’un grand changement dans l’Eglise. On l’a bien vécu. Je suis allé moi-même une journée au concile et j’ai pu ainsi participer à un véritable débat sur les grands problèmes de l’Eglise et j’ai été vraiment très heureux. J’ai constaté que ce travail était un travail important. Au lendemain du concile, il y a eu des réactions dans tous les sens. Et à l’époque dans notre pays, le jeune clergé voulait aller plus vite encore si bien que, à la fin du concile, les dix premières années ont été des années de fortes tensions, même à l’intérieur du clergé.

En 1968, vous avez été nommé à l’UCL professeur d’histoire des religions. C’est l’époque du « walen buiten », de la fameuse déclaration de Mgr De Smet, évêque de Bruges pour la scission de l’université et de la démission du gouvernement Vandenboeynants. Comment avez-vous vécu ces évènements ?

Douloureusement. Très douloureusement parce que les étudiants étaient manipulés. À l’époque, il y avait Goossens[3] qui revenait du séminaire marxiste de Prague et qui menait les étudiants. Par exemple, un jour à 6 heures du matin, je suis réveillé par des chants ; c’est une marche dans la rue. Je me mets à la fenêtre et je vois tout un groupe qui descendait la rue de Namur (à Leuven) et scandait des chants qui me rappelait ce que j’avais vu durant la guerre chez les allemands. Puis, j’ai vu des cortèges avec des religieux et des religieuses en tête réclamer la démission de Mgr Descamps qui était le recteur de l’université. C’était vraiment un désordre dans les esprits et à l’université c’était une véritable catastrophe. J’étais alors encore doyen de Messancy, en même temps que j’enseignais à Louvain. Un jour, je veux prendre mon train pour revenir à Messancy et je vois un grand cortège qui se forme et au coin de la rue Léopold, une autopompe qui était braquée sur la rue ; et quand le cortège arrive à ma hauteur, je vois en tête des religieuses et l’autopompe commence à décharger ! C’était un drôle de spectacle…

l’époque, il y avait Goossens[3] qui revenait du séminaire marxiste de Prague et qui menait les étudiants. Par exemple, un jour à 6 heures du matin, je suis réveillé par des chants ; c’est une marche dans la rue. Je me mets à la fenêtre et je vois tout un groupe qui descendait la rue de Namur (à Leuven) et scandait des chants qui me rappelait ce que j’avais vu durant la guerre chez les allemands. Puis, j’ai vu des cortèges avec des religieux et des religieuses en tête réclamer la démission de Mgr Descamps qui était le recteur de l’université. C’était vraiment un désordre dans les esprits et à l’université c’était une véritable catastrophe. J’étais alors encore doyen de Messancy, en même temps que j’enseignais à Louvain. Un jour, je veux prendre mon train pour revenir à Messancy et je vois un grand cortège qui se forme et au coin de la rue Léopold, une autopompe qui était braquée sur la rue ; et quand le cortège arrive à ma hauteur, je vois en tête des religieuses et l’autopompe commence à décharger ! C’était un drôle de spectacle…

Publications et réflexions autour de celles-ci

Vous avez publié plus de 600 ouvrages de références concernant essentiellement l’anthropologie religieuse. Georges Dumézil, avait, comme vous, procédé à un important travail d'étude comparative des textes les plus anciens des mythologies et des religions des peuples indo-européens. Qu’est-ce que ces études comparatives peuvent nous apprendre ?

Les études comparatives nous permettent d’étudier des religions pour lesquelles nous n’avons que des données fragmentaires. Georges Dumézil, qui connaissait 40 langues, grâce à cette analyse qu’il a pu faire des différentes religions, est parvenu à établir le caractère fondamental de ces peuples indo-européens. Ces sociétés étaient organisées selon trois fonctions : la classe des prêtres et des rois, la classe des militaires et celle des agriculteurs/éleveurs. C’est ainsi que nous avons une clé d’entrée dans ces religions indo-européennes. Nous pouvons alors suivre les différentes religions indo-européennes sur leurs parcours. 3000 ans avant notre ère, ces différentes religions existaient déjà et se sont répandues dans différents pays d’Europe.

Avec Mircea Eliade, vous situez au centre de l'expérience religieuse de l’homme, la notion du « Sacré ». Vous pouvez nous en dire quelques mots ?

J’ai continué sur la lancée de Mircea Eliade qui avait dégagé la notion d’homme religieux, homo religiosus et qui basait cette notion sur le sacré. Alors, j’ai fait un premier travail de recherche grâce au vocabulaire du sacré dans les différentes religions du monde. Ceci a permis de montrer que l’homme religieux a une conception de l’existence qui dépasse l’existence terrestre et qui est orienté vers une transcendance. C’est très important. Cette notion de sacré, nous la rencontrons à travers le vocabulaire des différentes religions du monde. De plus, à l’heure actuelle, grâce aux découvertes qui ont été faites en Afrique notamment, par les archéologues et par les préhistoriens, nous voyons que l’homme était déjà un homme religieux au moment des premières cultures humaines.

Le sacré est donc lié à la l’homme. Abordons la question de la révélation. Dans les différentes religions, quelle est la part venant de l’homme et quelle est la part « révélée » ?

Nous avons trois religions révélées. Il y a d’abord le message que le Dieu de l’Ancien Testament adresse à Abraham puis à Moïse et aux prophètes. Nous avons là un message qui accompagne l’homme. Dieu accompagne l’homme. Et ce Dieu qui accompagne l’homme va choisir Israël comme peuple privilégié. Par les prophètes, ce peuple prépare la venue du messie. Nous avons la religion chrétienne qui va suivre et là, le message devient très clair par Jésus, fils de Marie et fils de Dieu. Jésus va former ses apôtres et l’évangile devient le grand message de l’Eglise. Un autre message qui se dit aussi un message révélé, c’est le message du prophète Muhammad, qui vient évidemment beaucoup plus tard. Ce message est autre que celui de l’ancien testament et que celui de Jésus transmis par les apôtres. Et ce message se dit le dernier message. En réalité, à l’heure actuelle, on commence à étudier de façon très critique ce message et on constate que ce message, donné par Muhammad, est « emprunté » en partie à l’ancien testament et en partie à la religion chrétienne. Cela se comprend car le fondateur Muhammad était un caravanier qui circulait dans toute la région du Proche-Orient avec ses caravanes et il a eu l’occasion de rencontrer des chrétiens et de fréquenter des synagogues. Il a rencontré particulièrement des chrétiens nestoriens dans ces régions si bien que ce message, qui est donné comme un message révélé, participe quelque peu tant de l’ancien testament que du nouveau testament mais pour les musulmans ce message a été donné directement et, pour eux, le Coran descend du ciel.

Nous avons trois religions révélées. Il y a d’abord le message que le Dieu de l’Ancien Testament adresse à Abraham puis à Moïse et aux prophètes. Nous avons là un message qui accompagne l’homme. Dieu accompagne l’homme. Et ce Dieu qui accompagne l’homme va choisir Israël comme peuple privilégié. Par les prophètes, ce peuple prépare la venue du messie. Nous avons la religion chrétienne qui va suivre et là, le message devient très clair par Jésus, fils de Marie et fils de Dieu. Jésus va former ses apôtres et l’évangile devient le grand message de l’Eglise. Un autre message qui se dit aussi un message révélé, c’est le message du prophète Muhammad, qui vient évidemment beaucoup plus tard. Ce message est autre que celui de l’ancien testament et que celui de Jésus transmis par les apôtres. Et ce message se dit le dernier message. En réalité, à l’heure actuelle, on commence à étudier de façon très critique ce message et on constate que ce message, donné par Muhammad, est « emprunté » en partie à l’ancien testament et en partie à la religion chrétienne. Cela se comprend car le fondateur Muhammad était un caravanier qui circulait dans toute la région du Proche-Orient avec ses caravanes et il a eu l’occasion de rencontrer des chrétiens et de fréquenter des synagogues. Il a rencontré particulièrement des chrétiens nestoriens dans ces régions si bien que ce message, qui est donné comme un message révélé, participe quelque peu tant de l’ancien testament que du nouveau testament mais pour les musulmans ce message a été donné directement et, pour eux, le Coran descend du ciel.

Prenons l’exemple du manichéisme que vous avez particulièrement étudié. Avec les dernières découvertes, entre autres le codex Mani, le manichéisme apparaît aujourd’hui comme un syncrétisme de zoroastrisme, de bouddhisme et de christianisme, une religion gnostique à vocation universelle que Mani a voulu faire passer comme la véritable église de Jésus. Le manichéisme n’est-il pas en définitive une construction purement humaine à partir d’éléments préexistants ?

Le manichéisme est une construction purement humaine mais faite par Mani qui était un homme génial. Il faut dire que cette construction est une construction géniale mais construction purement humaine, même si elle se prétend aussi révélée. Le codex Mani nous retrace les 20 années que Mani a passé dans une communauté gnostique des elkasaïtes, communauté de baptiseurs. Nous la connaissons maintenant mieux grâce au codex Mani et à d’autres textes récemment découverts. Ces elkasaïtes avaient basé toute leur vie sur la pureté matérielle et il y avait des baptêmes tous les jours. Mani va réfuter cette religion des elkasaïtes et il va la remplacer par une religion gnostique. Cette gnose, pour lui, est une révélation qui vient du Père de la Grandeur et là, il a imité Zarathoustra et a réalisé un syncrétisme qui grâce à ses missionnaires (dans cette communauté, il y avait 2 sortes de croyants : les auditeurs et les élus ou missionnaires qui vivaient une vie très austère), missionnaires donc qui ont traversé de nombreux pays et ont répandu cette religion. Si bien que cette religion manichéenne est allée jusqu’en Chine et nous avons beaucoup de découvertes qui ont été faites, depuis plus d’un siècle, notamment le long de la route de la soie. Et en occident, ils ont pénétré par l’Egypte et ont conquis alors non seulement l’Egypte mais aussi en partie l’Italie et l’Espagne si bien que le manichéisme est devenu un véritable danger parce que Mani prétendait refaire l’église de Jésus. Il se présentait comme le Paraclet. Pour Mani, l’Eglise de Jésus, à partir de Paul est tombée en ruine. Saint Augustin, qui avait été pendant neuf ans manichéen et qui s’était converti au christianisme en entendant parler l’évêque de Milan (Saint Ambroise) est devenu évêque d’Hippone en Afrique du Nord, a réfuté le manichéisme avec vigueur.[4]

Un autre sujet. Vous avez écrit un ouvrage sur « Le temps et la destinée humaine à la lumière des religions et des cultures » dans lequel on peut lire que les chrétiens ont valorisé le temps par la mise en évidence de la dignité et de la grandeur de la destinée humaine. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?

Ce livre montre comment le temps a été vécu par les hommes. La conception du temps est un élément fondamental pour comprendre les différentes cultures.

Aujourd’hui, est-ce que la croissance économique n’a pas remplacé le projet politique ou l’espérance ?

La situation actuelle est une situation de crise. Le monde occidental d’aujourd’hui est un monde qui cherche le profit immédiat, un monde matérialiste et les grands thèmes autour de l’Homme, de sa destinée et sa vie sont oubliés d’où ce chaos dans lequel nous nous situons à l’heure actuelle et cette crise que vit le christianisme parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent plus exactement ce que signifie le message de Jésus, ce que signifie la destinée humaine, ce que signifie la vie, ce que signifie le travail. Les grandes valeurs sont aujourd’hui dénigrées et cette situation doit être redressée. Je pense que la jeune génération actuelle sera capable de faire cela car on commence à sentir de leur part une grande réaction contre la façon dont vit notre monde contemporain, monde matérialiste qui ne reconnaît plus le rôle fondamental de la personne humaine dans la société. Je reste optimiste car nous voyons de grands mouvements de la jeunesse, notamment les fameuses journées mondiales de la jeunesse. Lorsque l’on voit celles de l’année dernière à Madrid, on constate qu’il y a du nouveau et un grand renouveau s’amorce.

Sur l’espérance encore, est-ce que la Parousie peut-être considérée comme un évènement à venir, au sens historique du terme ?

Oui. Le cardinal Ratzinger a publié un ouvrage, en 1978, sur l’eschatologie, ouvrage qui a comme sous-titre traité d’espérance chrétienne et qui aborde la question de la fin dernière de l’Homme qui a été orienté vers l’au-delà par la résurrection de Jésus. L’élément fondamental est la résurrection du Christ. Et le chrétien ressuscitera comme le Christ est ressuscité. J’ai écrit moi-même un livre, qui n’est pas encore publié mais qui est terminé, qui a comme titre survie, au-delà et immortalité. J’ai fait le parcours de vingt religions et je constate que dans ces vingt religions, l’homme a une notion de survie. Nous voyons déjà cela à la préhistoire. Les premières tombes datent de 90 000 avant notre ère[5]. Il y a le squelette ou plusieurs squelettes, des ustensiles et des restes de nourriture. Donc à l’époque, le vivant pensait que le défunt avait besoin de ces ustensiles de travail et avait besoin de se nourrir. Et ces thèmes se retrouvent dans les différentes religions.

Pour revenir à une question plus terre à terre. En 2009, vous avez fait don de votre bibliothèque, de tous vos manuscrits, toute votre correspondance avec des savants du monde entier à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Pourquoi Milan ?

J’ai trouvé à Milan un éditeur italien qui a commencé à publier mes écrits, déjà en 1982 ; mon premier livre sur le sacré a d’abord été publié en italien, puis en français après. Cet éditeur de Milan, jacabook, a eu presque « un coup de foudre » et a publié énormément de mes textes si bien qu’à l’heure actuelle, il publie les opera omnia, 11 volumes déjà qui sont parus et fatalement j’ai été en contact avec l’Italie à ce moment-là. Le travail que je faisais a été mis en valeur par ces publications en italien. Nous avons tenu des congrès en Italie et notamment à l’université catholique du sacré cœur de Milan, en présence du recteur, qui a été impressionné. Et comme à ce moment, j’avais un petit problème pour « mon héritage » … car on avait supprimé mes cours à l’université de Louvain où on allait faire des économies. Je me suis dit voilà la solution car là, il y a toute une équipe de chercheurs qui vont travailler en collaboration avec l’éditeur autour des mes livres ce qui est devenu une réalité.

Vous avez mis en place le centre Cerfaux-Lefort à LLN, pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Le centre Cerfaux-Lefort a été créé au lendemain du « walen buiten ». J’arrive à l’université de Louvain, à ce moment-là, à plein temps (alors que jusque là, j’étais maître de conférences, depuis 1960) et voilà que se pose la question de la division de la bibliothèque universitaire. Alors, Mgr Massaux[6] (une photo de Mgr Massaux se trouve dans le bureau du Cardinal Ries) était préoccupé par le sort des livres ; il fallait ramasser et trier les livres pour faire une bibliothèque pour l’UCL ; quant au surplus, je lui dis, nous verrons bien où on va le mettre. Et c’est comme cela que l’on a lancé le centre Cerfaux-Lefort, en 1969, sous forme d’ASBL et ce centre a continué. J’étais parvenu à stocker à Suarlée tout ce que l’on avait amassé si bien que, grâce au colonel Militis, nous avons pu amener les 300 000 livres que j’avais déjà récolté, à Louvain-La-Neuve, dès l’inauguration de l’UCL par le roi en 1974. À ce moment-là, les livres ont servi à refaire les bibliothèques. Pour finir, le partage c’est fait avec la KUL mais il nous manquait énormément de choses. Nous nous sommes orientés vers le don du surplus, don systématique aux pays de l’est et d’Europe centrale qui étaient démunis car les communistes avaient à peu près tout détruit et vers les pays du tiers monde si bien que nous faisons des dons en permanence, 20000 livres par an partent vers l’Afrique francophone. Pour revenir sur le partage des livres, j’ai fait partie de la 3ème commission de partage avec Francis Delpérée ; les 2 premières commissions de partage avaient donné leur démission vu les difficultés. On propose alors de prendre les livres impairs pour la KUL et les livres pairs pour l’UCL mais avec une clause qui s’ajoutait à cela permettant des échanges pour compléter des séries. Évidemment, quand il s’agit d’une revue qui a déjà 40 ans d’existence et plus, il n’y a qu’une cote ce qui veut dire que toute la revue passe soit à la KUL soit à l’UCL. Plus tard, on a complété cette division par la mise sur fiches de l’ensemble. Ainsi les livres de la KUL ont été mis sur fiches pour l’UCL et ceux de l’UCL ont été mis sur fiches pour la KUL si bien que chaque université avait de nouveau l’ensemble de la bibliothèque existante et pouvait donc travailler comme auparavant mais il a fallu évidemment que la crise se calme et que l’on travaille dans des conditions psychologiques plus favorables, plus paisibles,…

Le centre Cerfaux-Lefort a été créé au lendemain du « walen buiten ». J’arrive à l’université de Louvain, à ce moment-là, à plein temps (alors que jusque là, j’étais maître de conférences, depuis 1960) et voilà que se pose la question de la division de la bibliothèque universitaire. Alors, Mgr Massaux[6] (une photo de Mgr Massaux se trouve dans le bureau du Cardinal Ries) était préoccupé par le sort des livres ; il fallait ramasser et trier les livres pour faire une bibliothèque pour l’UCL ; quant au surplus, je lui dis, nous verrons bien où on va le mettre. Et c’est comme cela que l’on a lancé le centre Cerfaux-Lefort, en 1969, sous forme d’ASBL et ce centre a continué. J’étais parvenu à stocker à Suarlée tout ce que l’on avait amassé si bien que, grâce au colonel Militis, nous avons pu amener les 300 000 livres que j’avais déjà récolté, à Louvain-La-Neuve, dès l’inauguration de l’UCL par le roi en 1974. À ce moment-là, les livres ont servi à refaire les bibliothèques. Pour finir, le partage c’est fait avec la KUL mais il nous manquait énormément de choses. Nous nous sommes orientés vers le don du surplus, don systématique aux pays de l’est et d’Europe centrale qui étaient démunis car les communistes avaient à peu près tout détruit et vers les pays du tiers monde si bien que nous faisons des dons en permanence, 20000 livres par an partent vers l’Afrique francophone. Pour revenir sur le partage des livres, j’ai fait partie de la 3ème commission de partage avec Francis Delpérée ; les 2 premières commissions de partage avaient donné leur démission vu les difficultés. On propose alors de prendre les livres impairs pour la KUL et les livres pairs pour l’UCL mais avec une clause qui s’ajoutait à cela permettant des échanges pour compléter des séries. Évidemment, quand il s’agit d’une revue qui a déjà 40 ans d’existence et plus, il n’y a qu’une cote ce qui veut dire que toute la revue passe soit à la KUL soit à l’UCL. Plus tard, on a complété cette division par la mise sur fiches de l’ensemble. Ainsi les livres de la KUL ont été mis sur fiches pour l’UCL et ceux de l’UCL ont été mis sur fiches pour la KUL si bien que chaque université avait de nouveau l’ensemble de la bibliothèque existante et pouvait donc travailler comme auparavant mais il a fallu évidemment que la crise se calme et que l’on travaille dans des conditions psychologiques plus favorables, plus paisibles,…

Dialogue inter-religieux

Abordons la question du dialogue inter religieux. Vous avez en effet été membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et vous avez donné une série de conférences en Italie à ce sujet…

Qui sont publiées actuellement dans le tome II du volume I de mes opera omnia.

Commençons par le dialogue avec le judaïsme, il semble qu’il y ait de réelles avancées de ce côté ; notamment dans son livre « Jésus de Nazareth » Benoît XVI se demande qui a insisté pour que Jésus soit condamné à mort et il répond que ce n’est pas le peuple juif mais l’aristocratie du Temple et les partisans de Barabbas. De plus, se référant à Bernard de Clairvaux, le Saint Père souligne que l’Eglise ne doit pas se préoccuper de la conversion des juifs parce qu’il faut attendre le moment préétabli par Dieu. Est-ce que le dialogue avec le judaïsme est bon aujourd’hui ?

Le dialogue avance de façon très favorable et le pape actuel notamment à ce point de vue là fait de grands efforts et il est bien perçu par le monde juif. Oui, le dialogue judéo-chrétien est en bonne voie mais finalement, il faut du temps ; il faut ne pas rechercher des résultats immédiats et il faut surtout établir maintenant une amitié judéo-chrétienne.

Dans le dialogue avec l’Islam, rappelons que le Coran, pour les musulmans, regroupe les paroles que Dieu a révélées au prophète et messager de l'islam Mahomet. Or, la Sourate « le repentir » 9.30 dit … les chrétiens disent : «Le Messie est fils de Dieu !» Telles sont les paroles qui sortent de leurs bouches, répétant ainsi ce que les négateurs disaient avant eux. Puisse Dieu les maudire pour s'être ainsi écartés de la Vérité ! Comment dès lors, orienter le dialogue avec l’Islam quand certaines sourates sont en contradiction avec le cœur de la foi chrétienne ?

Il faut d’abord se situer dans le contexte dans lequel nous vivons. Il y a les musulmans qui pratiquent leur religion et qui la pratiquent bien et il y a les islamistes qui sont braqués sur l’idée que l’Islam doit devenir la constitution pour le monde entier. Donc il y a 2 sortes de musulmans en face desquels nous nous trouvons. Avec les islamistes, il n’y a pas de dialogue, pour le moment, en tous cas. Avec les musulmans, il y a un bon dialogue mais c’est un dialogue qui est restreint. Les musulmans qui ont vu des chrétiens vivre au milieu d’eux sont impressionnés par la religion chrétienne mais il ne faut pas espérer des conversions parce que dans ce domaine là, l’Islam est fermé car l’Islam estime être dans la vérité. Cependant une recherche d’amitié et même un dialogue théologique peut avoir lieu parce qu’il y a quand même beaucoup de données partagées. Evidemment, on se heurte à la question de la Trinité que les musulmans ne peuvent recevoir. Il n’y a pour eux qu’Allah et tout est référence à Allah même le sacré. Il y a un dialogue qui avance très bien, c’est le dialogue avec les bouddhistes. Pour le bouddhisme, le thème de la compassion est fondamental, ce qui rejoint un peu la charité chrétienne. On se retrouve aussi sur l’importance de la vie humaine et là, il y a un bon dialogue.

Dialogue avec le monde postmoderne

"La foi implique un témoignage et un engagement publics, écrit le pape récemment. Le chrétien ne peut jamais penser que croire est un fait privé." Or, tout le discours politique aujourd’hui veut placer la religion dans la sphère privée. Vouloir placer la religion dans la sphère privée, n’est-ce pas la meilleure façon d’essayer de l’étouffer ?

Si et c’est le thème fondamental de la sécularisation alors que l’évangile, c’est un message qui doit être valable pour toujours et pour l’humanité entière. Le Christ est venu sauver tous les hommes et le message de l’évangile doit être un message public, qui ne force pas la liberté humaine mais qui se présente à la liberté humaine. Et donc, le dialogue avec la culture d’aujourd’hui et avec les incroyants, le parvis des gentils comme dit le cardinal Gian Franco Ravasi, est très important et son « parvis des gentils » réussit bien. Il a déjà été organisé dans différentes villes d’Europe (Paris, Bologne, Bucarest et Tirana) et beaucoup de personnes qui se disent non croyantes acceptent de dialoguer au sujet de l’évangile (prévu en 2012 et 2013, dans des villes comme Stockholm, Prague, Genève, Moscou et Chicago). Le cardinal Gian Franco Ravasi, que je connais bien, homme de culture et de dialogue est entrain de parfaire son outil. Ce dialogue interculturel s’ajoute au dialogue interreligieux.

Les sociétés occidentales connaissent une sécularisation et une déchristianisation croissantes. Aujourd’hui dans nos pays, ce n’est pas « homo religiosus » que l’on rencontre mais plutôt l’homme indifférent voire l’homme de la négation du surnaturel. Dans ce contexte, une nouvelle évangélisation est-elle possible ?

Je suis persuadé qu’une nouvelle évangélisation est possible. Cette nouvelle évangélisation va se faire, à mon avis, par la jeune génération actuelle plus que par la génération qui a connu la crise des années 70/80. Cette dernière est une génération quelque peu fermée. Mais les jeunes, à l’heure actuelle se sentent beaucoup plus libres et nous voyons cette montée des jeunes qui se fait à travers le monde entier et en Europe aussi si bien qu’il y a un grand espoir et le Saint Père table sur cette nouvelle génération. Un des indices, c’est la présence des jeunes à Rome, sur la place Saint Pierre, à l’Angélus le dimanche.

Je suis persuadé qu’une nouvelle évangélisation est possible. Cette nouvelle évangélisation va se faire, à mon avis, par la jeune génération actuelle plus que par la génération qui a connu la crise des années 70/80. Cette dernière est une génération quelque peu fermée. Mais les jeunes, à l’heure actuelle se sentent beaucoup plus libres et nous voyons cette montée des jeunes qui se fait à travers le monde entier et en Europe aussi si bien qu’il y a un grand espoir et le Saint Père table sur cette nouvelle génération. Un des indices, c’est la présence des jeunes à Rome, sur la place Saint Pierre, à l’Angélus le dimanche.

L.W.

[1] Nous retranscrivons les propos tels quels, pour garder le style spontané de l’entretien.

[2] Le 18 août 1944, Namur a été bombardé par l’US Air Force par erreur et il y eut 314 tués.

[3] Leader estudiantin lors de l’ « Affaire de Louvain », Paul Goossens fit une carrière de journaliste, au Standaard, au Morgen (dont il sera longtemps le rédacteur en chef) et à l’Agence Belga

[4] cf. L'Eglise de Mani Opera Omnia J. Ries, II, Brepols, 2012 et gnose, gnosticisme et manichéisme, J. Ries, Brepols, 2011.

[5] Skhul et Qafzeh en Israël

6 Dernier recteur ecclésiastique (1969-1986) de l’Université catholique de Louvain (Ucl)