Témoins

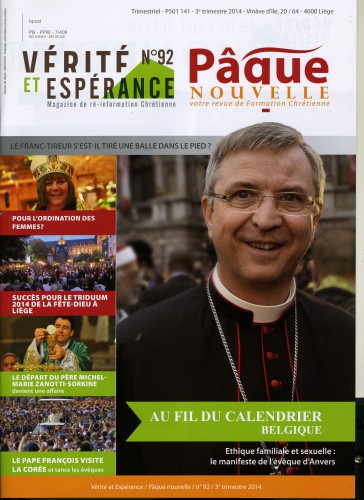

Interview de Monseigneur Léonard

à propos du Synode "extraordinaire" sur la famille :

De Marie Malzac (I.MEDIA) et Antoine Pasquier sur le site de Famille Chrétienne :

Mgr Léonard : « Les pères synodaux veulent tenir proximité pastorale et rectitude doctrinale »

Au terme des travaux du Synode des évêques sur la famille en petits groupes linguistiques, Mgr André-Joseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles (Belgique), rappelle que « tout l’art de la pastorale » est de « relier » charité et vérité.

Comment se sont déroulés les travaux en petits groupes ?

Dans mon groupe, tout s’est passé très fraternellement, même lorsque il y avait des désaccords sur l’un ou l’autre point, cela se réglait à l’amiable. Je rédigeais les propositions d’amendements ; si quelque chose ne plaisait pas, je modifiais, en tenant compte de l’avis de chacun, sur le modèle du compromis « à la belge ». Cela s’est donc bien passé, mais je mets quand même un petit bémol, car l’actualité nous a contraints à accorder plus de temps que nous ne l’eussions souhaité à certains thèmes, relevés avec insistance dans la presse, alors que nous aurions préféré développer positivement d’autres choses et faire des amendements sur d’autres chapitres. Le temps étant extrêmement limité, il a fallu se concentrer sur les sujets qui fâchent à la suite de la diffusion tout à fait normale et légitime du document intermédiaire. C’est un instrument de travail et certaines expressions donnaient lieu à des interprétations qui n’étaient pas approuvées par la majorité des pères synodaux.

Pas de changement de doctrine, mais quelle évolution de l’enseignement pastoral de l’Église ?

Il faut insister sur l’accompagnement. Sur la question de l’accès aux sacrements des couples divorcés remariés, il ne faut pas les laisser sur un slogan « Interdit de communier » mais les aider à comprendre l’importance, par exemple, de la communion spirituelle. La grâce va au-delà de la communion sacramentelle. Le Seigneur serait-il prisonnier de ses sacrements ? De manière générale, beaucoup sont attachés à la discipline en vigueur dans l’Église mais souhaitent des interprétations de la doctrine dans le sens d’une vision plus positive. On peut vivre la discipline actuelle, étroitement liée aux aspects doctrinaux, de façon beaucoup plus chaleureuse qu’un simple « niet ». La miséricorde de Dieu ne peut pas justifier tous les états de vie comme s’ils étaient équivalents, mais elle rejoint chacun.

Pensez-vous que le synode se soit trop focalisé sur certains sujets au détriment d’autres ?

La place prise par certains sujets a été démesurée. D’autres questions auraient dû être traitées prioritairement. Quelques-unes l’ont été dans les cercles mineurs. Ainsi, certains ont proposé une lecture plus positive d’Humanae vitae, non pas pour en diminuer l’impact mais pour mieux faire comprendre cette encyclique. Nous voyons, cinquante ans après sa publication par Paul VI, comment la déconnexion entre procréation et sexualité est pleine de risques. Le cœur de l’encyclique ne formule pas d’abord un interdit, mais rappelle le lien entre l’union spirituelle et charnelle des époux et l’ouverture au don de la vie. Mais on aurait également pu s’attarder davantage sur la nécessité du développement de la préparation au mariage. Beaucoup s’engagent avec une conscience très faible de ce que cela signifie. L’Église porte en cela une grande responsabilité. Un autre point important, c’est le « service après-vente », c’est-à-dire l’accompagnement des époux après le mariage.

Le lien entre charité et vérité a été une des questions soulevées par le synode. La charité découle-t-elle de la vérité ou devance-t-elle la vérité ?

Je privilégierais la seconde attitude. On ne peut pas arriver vers les personnes en commençant par leur exposer ce que dit l’Église. Il faut d’abord être proche. Même dans nos rapports quotidiens, nous ne pouvons dire une vérité difficile à une autre personne que si un climat pour la rencontre a été instauré. Pastoralement, c’est aussi comme cela qu’il faut procéder. Rencontrer les gens, leur donner des occasions de dialogue, d’écoute mutuelle puis, ensuite, leur dire les choses exigeantes. La vérité sans la charité peut parfois tuer, la charité sans la vérité conduit à l’erreur. Tout l’art de la pastorale est de relier les deux. Mais s’il faut donner un ordre de priorité dans la démarche, je pense qu’il convient de commencer par la charité qui ouvre le cœur pour semer dans ce cœur une parole, même très exigeante.

Des catholiques fidèles à l’enseignement de l’Église sont inquiets de l’issue de ce synode. Ils craignent qu’une brèche soit ouverte. Que leur diriez-vous ?

Je ne crains pas trop cela. En fréquentant les quelque deux cent confrères du synode, je suis frappé par le bon sens, la piété et la solidité dans leur foi. Je ne pense pas que l’on s’achemine vers des dérives. Le sensus fidei va prévaloir. En Occident, les évêques ont très peur de décourager les personnes en manquant d’ouverture. Dans d’autres épiscopats, comme en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, on affirme au contraire que c’est rendre service aux fidèles que de tenir un langage clair. Un des enjeux principaux du synode est de tenir ensemble amour et vérité, avoir une proximité pastorale et en même temps une rectitude et une fidélité sur le plan doctrinal. Tous les pères synodaux veulent cela, avec des dièses ou des bémols. Je crois que l’unité se fera.

Marie Malzac (I.MEDIA) et Antoine Pasquier

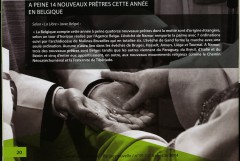

« La Belgique compte cette année à peine quatorze nouveaux prêtres dont la moitié sont d'origine étrangère, selon un tour d'horizon réalisé par l'Agence Belga. L'évêché de Namur remporte la palme avec 7 ordinations suivi par l'archidiocèse de Malines-Bruxelles qui en totalise six. L'évêché de Gand ferme la marche avec une seule ordination. Aucune n'aura lieu dans les évêchés de Bruges, Hasselt, Anvers, Liège et Tournai. A Namur, trois des nouveaux prêtres sont Belges tandis que les autres viennent du Paraguay, du Brésil, d'Italie et du Bénin et cinq d'entre eux appartiennent, en outre, aux nouveaux mouvements religieux comme le Chemin Néocatéchuménal et la Fraternité de Tibériade.

« La Belgique compte cette année à peine quatorze nouveaux prêtres dont la moitié sont d'origine étrangère, selon un tour d'horizon réalisé par l'Agence Belga. L'évêché de Namur remporte la palme avec 7 ordinations suivi par l'archidiocèse de Malines-Bruxelles qui en totalise six. L'évêché de Gand ferme la marche avec une seule ordination. Aucune n'aura lieu dans les évêchés de Bruges, Hasselt, Anvers, Liège et Tournai. A Namur, trois des nouveaux prêtres sont Belges tandis que les autres viennent du Paraguay, du Brésil, d'Italie et du Bénin et cinq d'entre eux appartiennent, en outre, aux nouveaux mouvements religieux comme le Chemin Néocatéchuménal et la Fraternité de Tibériade.

Que l

Que l

Le dimanche 13 juillet dernier, le quotidien laïc italien « la Repubblica » a publié un nouvel entretien (1) accordé par le pape François à son fondateur et ancien directeur, Eugenio Scalfari. On y peut lire notamment ce dialogue, dont nous reproduisons la traduction littérale (y compris la ponctuation, les guillemets ou leur absence) :

Le dimanche 13 juillet dernier, le quotidien laïc italien « la Repubblica » a publié un nouvel entretien (1) accordé par le pape François à son fondateur et ancien directeur, Eugenio Scalfari. On y peut lire notamment ce dialogue, dont nous reproduisons la traduction littérale (y compris la ponctuation, les guillemets ou leur absence) : et si -selon l’adage- le prêtre devient un autre Christ, par le sacrement qui l’ordonne à son Seigneur, il doit lui être « configuré en tout ». Ceci expliquerait que le prêtre ne puisse être une femme et demeure célibataire. C’est aussi pourquoi le clergé marié des églises orientales a un aspect théologiquement inabouti . L’auteur de cette remarque est, sauf erreur, Benoît XVI qui, parlant de l’Eglise grecque, considère avec peu de faveur le développement historique d’un tel clergé « de seconde zone » (l’expression est de lui) . C’est dans le même sens d’un approfondissement doctrinal que le cardinal Alfons Stickler, très apprécié par l’ancien pape, conclut son étude « Le célibat des clercs, Histoire de son évolution et fondements théologiques » (texte traduit de l’allemand, publié aux Editions Pierre Téqui, Paris, 1998) et c’est également ce que pense le cardinal Mauro Piacenza, préfet de la congrégation du clergé sous le règne de Benoît XVI. Citant ce grand pape théologien lors d’un colloque organisé à Ars du 26 au 28 janvier 2011, il avait mis en lumière, à cet égard, la dimension eucharistique d’un célibat sacerdotal intimement lié à l’acte d’oblation totale de soi que fait l’ordinand, à l’image de Jésus, Souverain Prêtre :

et si -selon l’adage- le prêtre devient un autre Christ, par le sacrement qui l’ordonne à son Seigneur, il doit lui être « configuré en tout ». Ceci expliquerait que le prêtre ne puisse être une femme et demeure célibataire. C’est aussi pourquoi le clergé marié des églises orientales a un aspect théologiquement inabouti . L’auteur de cette remarque est, sauf erreur, Benoît XVI qui, parlant de l’Eglise grecque, considère avec peu de faveur le développement historique d’un tel clergé « de seconde zone » (l’expression est de lui) . C’est dans le même sens d’un approfondissement doctrinal que le cardinal Alfons Stickler, très apprécié par l’ancien pape, conclut son étude « Le célibat des clercs, Histoire de son évolution et fondements théologiques » (texte traduit de l’allemand, publié aux Editions Pierre Téqui, Paris, 1998) et c’est également ce que pense le cardinal Mauro Piacenza, préfet de la congrégation du clergé sous le règne de Benoît XVI. Citant ce grand pape théologien lors d’un colloque organisé à Ars du 26 au 28 janvier 2011, il avait mis en lumière, à cet égard, la dimension eucharistique d’un célibat sacerdotal intimement lié à l’acte d’oblation totale de soi que fait l’ordinand, à l’image de Jésus, Souverain Prêtre :

Explication de certaines phrases de l’épître aux Romains, 63 [71] ) :

Explication de certaines phrases de l’épître aux Romains, 63 [71] ) :

Accusés par leurs détracteurs de pratiquer des orgies au cours des assemblées dominicales, les chrétiens du IIe siècle trouvent en Justin un défenseur de qualité. Né en Samarie vers l’an 100, ce chercheur de vérité passera de nombreuses années à fréquenter, avec des fortunes diverses, les écoles de philosophie fondées par les maîtres anciens (Socrate, Platon, Pythagore, Sénèque, Epictète...). C’est par le biais du platonisme qu’il rencontre l’évidence de la révélation chrétienne, acceptant que le Beau et le Bien ne peuvent être contemplés que si Dieu lui-même se révèle à l’homme.

Accusés par leurs détracteurs de pratiquer des orgies au cours des assemblées dominicales, les chrétiens du IIe siècle trouvent en Justin un défenseur de qualité. Né en Samarie vers l’an 100, ce chercheur de vérité passera de nombreuses années à fréquenter, avec des fortunes diverses, les écoles de philosophie fondées par les maîtres anciens (Socrate, Platon, Pythagore, Sénèque, Epictète...). C’est par le biais du platonisme qu’il rencontre l’évidence de la révélation chrétienne, acceptant que le Beau et le Bien ne peuvent être contemplés que si Dieu lui-même se révèle à l’homme. consacrons à Dieu. Si nous omettions ce point dans notre exposition, nous paraîtrions être en faute.

consacrons à Dieu. Si nous omettions ce point dans notre exposition, nous paraîtrions être en faute.

fondamentale en est que, concernant l’essence des sacrements et ce qui est décisif dans la constitution de l’Église, ni les papes, ni les conciles œcuméniques ne se croient autorisés à modifier la volonté du Christ. Et l’Église juge que l’ordination sacerdotale des femmes changerait un point essentiel de sa propre constitution et du sacrement de l’ordre. C’est pourquoi Jean-Paul II jugea nécessaire de confirmer cette doctrine — fondée sur la Tradition constante et universelle de l’Eglise — et de déclarer qu’elle doit être définitivement tenue par tous les fidèles (Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l’admission des femmes au sacerdoce ministériel [15 octobre 1976] ; Jean Paul II, Lettre apostolique «Ordinatio sacerdotalis» [22 mai 1994]). Un catholique a foi dans l’assistance prêtée par l’Esprit-Saint à l’Eglise. Il se fie donc davantage à la Parole Dieu transmise par l’Eglise qu’à une majorité de l’opinion publique qui pourrait s’exprimer en sens opposé.

fondamentale en est que, concernant l’essence des sacrements et ce qui est décisif dans la constitution de l’Église, ni les papes, ni les conciles œcuméniques ne se croient autorisés à modifier la volonté du Christ. Et l’Église juge que l’ordination sacerdotale des femmes changerait un point essentiel de sa propre constitution et du sacrement de l’ordre. C’est pourquoi Jean-Paul II jugea nécessaire de confirmer cette doctrine — fondée sur la Tradition constante et universelle de l’Eglise — et de déclarer qu’elle doit être définitivement tenue par tous les fidèles (Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l’admission des femmes au sacerdoce ministériel [15 octobre 1976] ; Jean Paul II, Lettre apostolique «Ordinatio sacerdotalis» [22 mai 1994]). Un catholique a foi dans l’assistance prêtée par l’Esprit-Saint à l’Eglise. Il se fie donc davantage à la Parole Dieu transmise par l’Eglise qu’à une majorité de l’opinion publique qui pourrait s’exprimer en sens opposé.

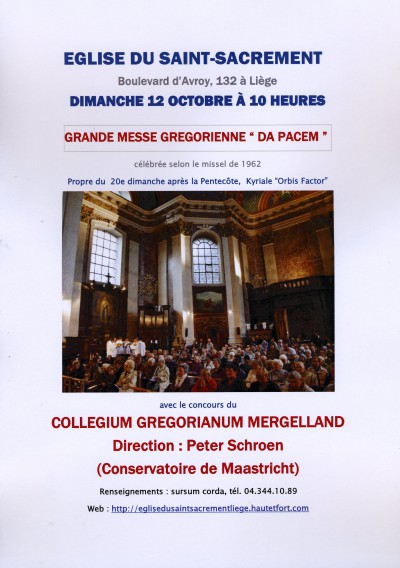

Le Mergelland est cette région frontalière du Sud-Limbourg néerlandais qui étend son paysage de marnes, collines, vergers et pâturages entre Maastricht, Vaals et Kerkrade.

Le Mergelland est cette région frontalière du Sud-Limbourg néerlandais qui étend son paysage de marnes, collines, vergers et pâturages entre Maastricht, Vaals et Kerkrade.  son assistant Robert Boersema. Plusieurs membres du collegium se sont perfectionnés au Centre grégorien de Drongen (Tronchiennes, près de Gand). Peter Schroen et Robert Boersema ont acquis leur formation chez le professeur Alfons Kurris au conservatoire de Maastricht. Les choristes participent régulièrement aux journées d’études de la ‘Stichting Musica Gregoriana’ de Roermond (NL).

son assistant Robert Boersema. Plusieurs membres du collegium se sont perfectionnés au Centre grégorien de Drongen (Tronchiennes, près de Gand). Peter Schroen et Robert Boersema ont acquis leur formation chez le professeur Alfons Kurris au conservatoire de Maastricht. Les choristes participent régulièrement aux journées d’études de la ‘Stichting Musica Gregoriana’ de Roermond (NL).