Lu sur le site interdiocésain « cathobel » :

"Les 6 et 7 février, le cardinal Robert Sarah, préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, était en Belgique. Il a accordé un entretien exclusif à Cathobel*. Homme profondément spirituel, le cardinal Sarah développe une vision traditionnelle de la foi et porte un regard très critique sur l’évolution de la civilisation occidentale.

Quels sont aujourd’hui, selon vous, les principaux défis que doit relever l’Eglise catholique, en particulier en Europe occidentale?

Je crois que l’Eglise affronte aujourd’hui de grandes questions. D’abord, sa fidélité à Jésus, à son Evangile, sa fidélité à l’enseignement qu’elle a toujours reçu des premiers papes, des conciles. C’est le grand défi aujourd’hui. Ce n’est pas évident, parce que l’Eglise désire s’adapter à son milieu, à la culture moderne.

Le deuxième défi, c’est la foi. La foi a chuté, non seulement au niveau du Peuple de Dieu, mais même parmi les responsables d’Eglise, on peut se demander quelquefois si nous avons vraiment la foi. A Noël, un prêtre, pendant la messe du dimanche, a dit aux chrétiens: « Aujourd’hui, nous n’allons pas réciter le ‘Je crois en Dieu’, parce que moi, je n’y crois plus. Nous allons chanter un chant qui va exprimer notre communion ensemble. » Je pense qu’aujourd’hui, il y a une grande crise de foi, une grande crise aussi de notre relation personnelle à Dieu.

Après son élection, le pape Benoît XVI, qui percevait les grands défis de l’Eglise, a immédiatement voulu une année saint Paul. Il voulait ainsi nous amener à avoir une relation personnelle avec Jésus. La vie de cet homme, qui persécutait l’Eglise, a été totalement transformée quand il a rencontré Jésus. Il a dit: « Je vis, mais ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi. Pour moi, vivre, c’est le Christ. »

Ensuite, Benoît XVI a voulu une année consacrée au sacerdoce. Il y a aussi une grande crise sacerdotale. Non parce qu’il n’y a pas assez de prêtres. Au VIIe siècle, le pape Grégoire le Grand disait déjà qu’il y avait trop de prêtres. Aujourd’hui, il y a 400.000 prêtres. Mais est-ce que les prêtres vivent vraiment leur vocation? Enfin, Benoît XVI a voulu une année de la foi. Ce sont là les trois grands défis de l’Eglise aujourd’hui.

Comment les chrétiens peuvent-ils davantage découvrir Dieu, et le faire (re)découvrir par celles et ceux qui ne le connaissent pas, ou plus?

Comment découvre-t-on une amitié? C’est dans la relation. Un ami, je le connais de plus en plus si je le fréquente réellement et en profondeur. Eh bien, Jésus, Dieu, nous le connaissons et nous avons une relation avec lui si nous prions. Or, je crois qu’on discute beaucoup, mais qu’on prie peut-être peu. Je pense qu’une des façons de redécouvrir Dieu et d’avoir une relation personnelle avec lui, c’est la prière, la prière silencieuse, la prière qui est uniquement un vis-à-vis. La prière, ce n’est pas dire des choses, c’est se taire pour écouter Dieu qui prie en nous. Saint Paul dit: « Nous ne savons pas prier. » Laissons l’Esprit Saint nous envahir et prier. Il crie en nous: « Abba, Père« . Et la plus belle prière, c’est le « Notre Père ».

Sa Parole est également un moyen pour entrer en relation avec Dieu. Sa Parole, c’est Lui-même qui est là, c’est Dieu qui s’est exprimé, et, en lisant sa Parole, nous connaissons davantage son Cœur. Nous connaissons ses grandes ambitions pour l’homme. Il voudrait que nous soyons saints comme Lui, notre Père, est saint.

Nous pouvons également entrer en relation avec Dieu à travers les mystères des sacrements. Les sacrements, ce sont les moyens que Dieu a inventés pour que nous soyons réellement en lien avec lui. Quand je suis baptisé, comme disait le pape Benoît XVI, je suis plongé dans la Trinité. Quand je reçois le corps du Christ, c’est vraiment le Christ qui vient en moi et je suis en lui. Par la confession, on rétablit les liens qui étaient cassés entre un homme et Dieu. Donc, tous les moyens sont là pour que l’homme puisse retrouver Dieu en vérité.

Depuis fin 2014, vous aidez le pape à veiller sur la vie liturgique de l’Eglise. En quoi la liturgie, principalement l’eucharistie, est-elle si importante pour l’Eglise?

L’eucharistie est le sommet et la source de la vie chrétienne. Sans eucharistie, on ne peut pas vivre. Jésus a dit: « Sans moi, vous ne pouvez pas vivre. » C’est pourquoi il faut célébrer l’eucharistie avec beaucoup de dignité. Ce n’est pas un rassemblement entre amis, ce n’est pas un repas qu’on prend de manière légère, c’est vraiment Dieu qui se donne à nous, pour qu’Il reste avec nous. Dieu est notre vie, Dieu est notre nourriture, Dieu est tout pour nous. Et il veut manifester cela dans l’eucharistie. L’eucharistie doit être quelque chose de tellement sacré, de tellement beau!

Mon dicastère essaie de promouvoir cette beauté de la liturgie. La liturgie n’appartient à personne, elle n’appartient pas à l’évêque, ni au prêtre, qui ne peut décider de faire ceci ou cela. Il doit suivre ce qu’indiquent les rubriques, ce qu’indique la liturgie, les lois de l’Eglise. C’est une forme d’obéissance. Il y a peut-être des choses qui me gênent, qui me paraissent dépassées, mais je les fais parce que c’est le Seigneur qui le demande.

Nous essayons de faire comprendre que la liturgie est un grand cadeau fait aux chrétiens, qui se doivent de conserver ce qui a toujours été vécu. On s’adapte au moment d’aujourd’hui, on peut s’exprimer et chanter dans nos langues. L’inculturation est possible, mais il faut bien la comprendre. Il ne s’agit pas de mettre de la poudre sur le christianisme, une poudre africaine, une poudre asiatique… L’inculturation, c’est laisser Dieu pénétrer ma culture, laisser Dieu pénétrer ma vie. Et quand Dieu pénètre ma vie, il ne me laisse pas intact, il me transforme. C’est comme l’incarnation: Dieu a pris notre humanité, non pas pour nous laisser à l’horizontale mais pour nous élever à lui. Saint Irénée a dit: « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu« . La liturgie, justement, nous fait devenir Dieu, parce que nous communions avec lui, et c’est pourquoi il est également important de soigner le silence dans la liturgie. On demandait à Romano Guardini (théologien allemand du XXe siècle, ndlr.): « Quand commence vraiment la vie liturgique?« . Il répondait: « Par l’apprentissage du silence« .

Depuis une cinquantaine d’années, notre civilisation occidentale s’éloigne de ses racines chrétiennes, ce qui implique des changements importants dans la vision de l’homme et de la société. Est-ce que, pour vous, l’Occident est en train de perdre son âme?

Non seulement l’Occident est en train de perdre son âme, mais il est en train de se suicider. Parce qu’un arbre qui n’a plus de racines est condamné à la mort. Je pense que l’Occident ne peut pas renoncer à ses racines qui ont créé sa culture, ses valeurs. Je pense que c’est une crise, mais toute crise finit un jour, nous l’espérons en tout cas.

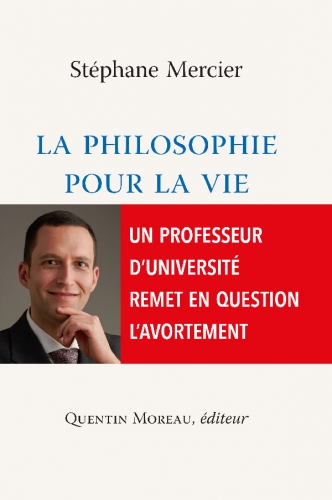

Il y a des choses ahurissantes qui se passent en Occident. Je pense qu’un parlement qui autorise la mort d’un enfant innocent, sans défense, est une grave violence faite contre la personne humaine. Quand on impose l’avortement, surtout aux pays en voie de développement, en leur disant que, s’ils ne le font pas, on ne les aidera plus, c’est une violence. Ce n’est pas étonnant. Dès qu’on a abandonné Dieu, on abandonne l’homme, on n’a plus de vision claire de l’homme. Il y a une grande crise anthropologique aujourd’hui en Occident. Et cela mène à traiter la personne comme un objet.

Je suis certain que, si l’Occident, si l’Europe renonce absolument à son identité chrétienne, la face du monde changera tragiquement. Vous avez été amenés à apporter la civilisation chrétienne en Asie, en Afrique… et vous ne pouvez pas dire d’un seul coup que ce que vous nous avez donné n’a aucune valeur. Parmi les jeunes, on voit apparaître une certaine opposition à cette manière de de traiter l’homme. Il faut prier pour que l’Occident reste ce qu’il est.

En 2012, l’Eglise catholique a célébré les cinquante ans de l’ouverture du Concile Vatican II. Peut-on dire aujourd’hui que le Concile Vatican II a été effectivement appliqué dans l’Eglise?

Je ne peux que vous répéter ce que Benoît XVI a dit. Il y a deux conciles. D’une part, le vrai concile, qui a donné des textes, et d’autre part le concile des médias, qui ont commenté les textes du concile; et les gens ne connaissent que le concile des médias. Et donc, on a négligé d’aller aux textes. Je prends par exemple la liturgie. Aujourd’hui, on applique la liturgie, mais sans aller au texte, Sacrosanctum Concilium (Constitution du concile Vatican II sur la liturgie, ndlr.)

Par exemple, au numéro 22, au paragraphe 3, il est dit qu’aucun prêtre ne peut ni changer, ni modifier, ni retrancher ce qui est écrit dans les livres sacrés. Mais aujourd’hui, on improvise, on invente des choses, donc on ne peut pas dire qu’on applique le concile. Je pense que nous avons encore beaucoup à faire pour connaître le concile. C’est-à-dire aller aux textes, et essayer de les vivre comme si c’étaient des textes révélés, parce que c’est l’Esprit Saint qui était présent durant ce concile.

Dans le domaine de la liturgie, il y a eu beaucoup d’abus. Beaucoup ont cru qu’ils pouvaient inventer de nouvelles liturgies, alors qu’il y a une continuité à maintenir. Il n’y a aucune rupture dans l’Eglise, il y a toujours une continuité. Le concile a effectivement provoqué une autre vision de la place de l’Eglise par rapport au monde, mais je pense que si on avait respecté les textes, nous ne vivrions pas ce que nous vivons aujourd’hui.

La réforme liturgique voulait que tous ceux qui croient au Christ soient unis en vivant bien la liturgie, et que tous ceux qui ne croient pas au Christ viennent dans l’Eglise de Dieu. Mais, en vérité, il y en a qui partent de l’Eglise, et ceux qui ne connaissent pas le Christ ne viennent pas non plus. Il y a des choses qui ont été bien appliquées, mais nous avons appliqué le concile comme nous l’avons voulu, sans aucune règle.

Le pape François a entamé certaines réformes dans l’Eglise. Est-ce que l’Eglise doit être constamment réformée? Et si oui, en quel sens?

Oui, parce que l’Eglise est formée des pauvres pécheurs que nous sommes. Donc, nous avons toujours besoin d’une conversion, de nous réformer. Je ne pense pas que cette réforme concerne uniquement les structures de l’Eglise. Parce que si les structures sont bien réorganisées, il faut encore qu’elles fonctionnent bien. Or, ce sont les hommes qui les font fonctionner. Et si nous-mêmes ne sommes pas réformés, changés, il n’y a pas de réforme.

Et puis, il y a deux façons de réformer l’Eglise. Ou on réforme l’Eglise à la manière de Luther, en critiquant l’Eglise, en l’abandonnant. Ou bien, nous pouvons réformer l’Eglise à la manière de saint François d’Assise, par la radicalité de l’Evangile, la pauvreté radicale. Or, c’est cela la vraie réforme de l’Eglise: vivre pleinement l’Evangile, vivre pleinement ce que nous avons reçu de Jésus-Christ et de la tradition.

Je pense que la vraie réforme est cet appel constant à la conversion. La vraie réforme, c’est ce que nous dit le concile, c’est l’appel universel à la sainteté. La beauté de l’Eglise, ce sont les saints. Le printemps de l’Eglise, ce sont les saints qui le réalisent. Ce n’est pas le nombre des chrétiens, ce ne sont pas les nouvelles structures que nous faisons, mais la sainteté de la vie chrétienne.

Quel est le cœur du christianisme?

C’est « Dieu est Amour ». Et l’amour est exigeant. L’amour vrai va jusqu’à la mort. Aimer vraiment, c’est mourir. L’exemple nous est donné par Jésus. Il nous a aimé jusqu’à la fin, jusqu’à donner sa vie. Si nous arrivions à vivre pleinement selon cet exemple de Dieu qui se révèle comme le Dieu d’amour, et qui veut que nous soyons nous-mêmes amour, parce que nous sommes Christ, nous arriverions à changer le monde. Dieu est Amour. C’est le cœur du christianisme.

Propos recueillis par Christophe HERINCKX

*Retrouvez l’intégralité de cette interview sur www.cathobel.be, ainsi que l’entretien que le cardinal Sarah a accordé à l’hebdomadaire Tertio

Quelques chiffres…et quelques photos

Quelques chiffres…et quelques photos Second succès de foule : la Solennité de l’Epiphanie organisée le samedi 6 janvier à 17 heures. Cette fête familiale a connu un succès grandissant, avec la procession à la crèche, le partage de la galette des rois et l’échange des vœux pour l’an nouveau au cours d’une réception clôturant la célébration de la messe animée par les membres du chœur de chambre « Praeludium », l’organiste Patrick Wilwerth ainsi que les solistes du chant grégorien Isabelle Valloton et Peter Cannière. Plus de 200 fidèles de tous âges y ont pris part.

Second succès de foule : la Solennité de l’Epiphanie organisée le samedi 6 janvier à 17 heures. Cette fête familiale a connu un succès grandissant, avec la procession à la crèche, le partage de la galette des rois et l’échange des vœux pour l’an nouveau au cours d’une réception clôturant la célébration de la messe animée par les membres du chœur de chambre « Praeludium », l’organiste Patrick Wilwerth ainsi que les solistes du chant grégorien Isabelle Valloton et Peter Cannière. Plus de 200 fidèles de tous âges y ont pris part.

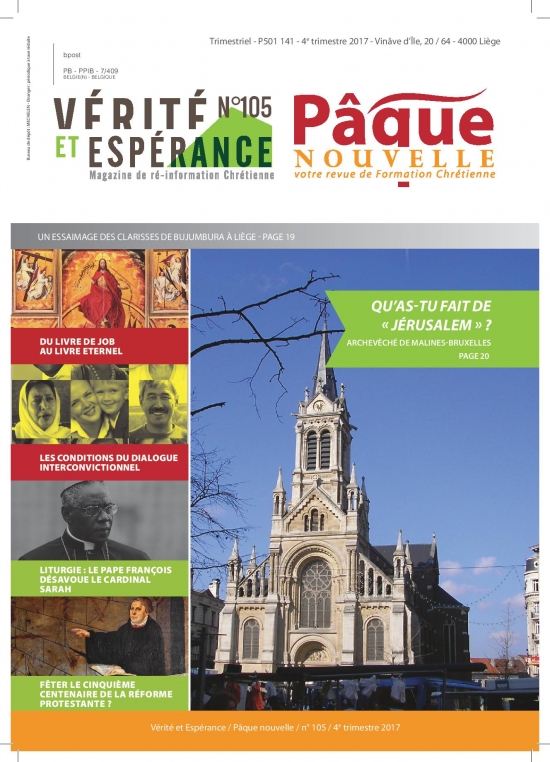

Réponse dans notre magazine trimestriel "Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle", n° 105, hiver 2017-2018:

Réponse dans notre magazine trimestriel "Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle", n° 105, hiver 2017-2018:

A lire dans notre magazine trimestriel Vérité et Espérance-Pâque nouvelle, n° 105, hiver 2017-2018:

A lire dans notre magazine trimestriel Vérité et Espérance-Pâque nouvelle, n° 105, hiver 2017-2018:

A lire dans notre magazine trimestriel Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle, n° 105, Hiver 2017-2018: faut-il fêter la naissance du protestantisme ?

A lire dans notre magazine trimestriel Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle, n° 105, Hiver 2017-2018: faut-il fêter la naissance du protestantisme ?  Luther a laissé derrière lui tous les principes de la foi catholique, des Saintes Écritures, de la Tradition apostolique, du Magistère du Pape et des Conciles, de l'épiscopat. En ce sens, il a bouleversé le concept de développement homogène de la doctrine chrétienne, tel qu'expliqué au Moyen Âge, au point de nier le sacrement comme signe efficace de la grâce qu'il contient; il a remplacé cette efficacité objective des sacrements par une foi subjective. Ici Luther a aboli cinq sacrements, il a aussi renié l'Eucharistie: le caractère sacrificiel du sacrement de l'Eucharistie, et la conversion réelle de la substance du pain et du vin en substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Et encore: il a qualifié le sacrement de l'ordination épiscopale, le sacrement de l'ordination, d'invention du Pape - défini comme l'Antichrist - ne faisant pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Nous disons au contraire que la hiérarchie sacramentelle, en communion avec le successeur de Pierre, est un élément essentiel de l'Église catholique, et pas seulement un principe d'une organisation humaine.

Luther a laissé derrière lui tous les principes de la foi catholique, des Saintes Écritures, de la Tradition apostolique, du Magistère du Pape et des Conciles, de l'épiscopat. En ce sens, il a bouleversé le concept de développement homogène de la doctrine chrétienne, tel qu'expliqué au Moyen Âge, au point de nier le sacrement comme signe efficace de la grâce qu'il contient; il a remplacé cette efficacité objective des sacrements par une foi subjective. Ici Luther a aboli cinq sacrements, il a aussi renié l'Eucharistie: le caractère sacrificiel du sacrement de l'Eucharistie, et la conversion réelle de la substance du pain et du vin en substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Et encore: il a qualifié le sacrement de l'ordination épiscopale, le sacrement de l'ordination, d'invention du Pape - défini comme l'Antichrist - ne faisant pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Nous disons au contraire que la hiérarchie sacramentelle, en communion avec le successeur de Pierre, est un élément essentiel de l'Église catholique, et pas seulement un principe d'une organisation humaine.