Le retour de la solennité du Corpus Christi nous engage à apporter quelques indications concernant l’Office primitif de la Fête-Dieu. Nous proposons ci-après un abrégé, avec quelques retouches, d’un texte de †Jean Cottiaux consacré à ce sujet. On trouvera la version intégrale de l’étude, sous l’intitulé « L’Office liégeois de la Fête-Dieu », au chapitre XIV de l’ouvrage suivant :

- COTTIAUX, Sainte Julienne de Cornillon, Liège, 1991.

Le chapitre couvre les pages 169 à 191. L’auteur se fonde principalement sur deux études :

— J. COTTIAUX, L’Office liégeois de la Fête-Dieu, sa valeur et son destin, Liège, 1963 ; sous le même titre dans R. H. E., t. LVIII, 1963, pp. 5-81, 407-459.

— C. LAMBOT, I. FRANSEN, L’office de la Fête-Dieu primitive. Textes et mélodies retrouvés, Maredsous, 1946. (Exemplaire presque complet de l’Office liégeois de la Fête-Dieu).

On consultera en outre avec profit : L.-M.-J. DELAISSÉ, A la recherche des origines de l’office du Corpus Christi dans les manuscrits liturgiques. In : Scriptorium, t. 4 n° 2, 1950. pp. 220-239.

L’OFFICE LIÉGEOIS DE LA FÊTE-DIEU

- Structure de l’Office

La « Fête du Sacrement » — telle fut l’appellation première — était substantiellement conforme à la manière dont, à Liège, au XIIIe siècle, le clergé séculier célébrait une fête solennelle. Son Office a manifestement été construit avec le souci de respecter la tradition, qui, dans le rit liégeois, présentait du reste quelques particularités (répons prolixe aux Vêpres, pas d’hymne aux Matines...)

La solennité se prolongeait par une Octave, au cours de laquelle on reprenait l’Office de la Fête : seules différaient les leçons des Matines.

Le propos de l’Office primitif du Saint-Sacrement était de montrer que tous les éléments de la foi sont impliqués dans la reconnaissance de la présence personnelle du Christ : Incarnation, Rédemption, conduite chrétienne, Corps mystique et récompense céleste.

Les Premières Vêpres présentent le mystère de l’Eucharistie sous l’éclairage de l’union théandrique (divino-humaine). Une analogie apparaît : les éléments consacrés nourrissent notre corps et nous assurent un profit spirituel, comme l’Incarnation conjugue les deux natures dans le Christ, l’humaine et la divine.

Les antiennes rappellent les aspects du mystère par rapport à Dieu, à l’homme et au Christ, puis en soulignent la cohésion. Dans ce contexte, le verset est celui de Noël : « Dieu nous a fait connaître son salut. » La distinction entre le corps et le sang apparaît dans l’oraison ; elle annonce le volet sacrificiel qui sera l’objet de la méditation au cours des Nocturnes.

Aux Matines, un enchaînement logique apparaît entre les Nocturnes ainsi que dans chacun d’eux.

L’invitatoire célèbre comme un geste royal le don que, pour nourrir les âmes, le Christ, roi des rois, a fait de sa chair et de son sang.

L’idée directrice est l’assimilation de la Messe au mystère de la Croix.

Le premier Nocturne souligne l’identité du fruit : purification divinisatrice ; le deuxième, celle du bienfaiteur : même victime, visible ou invisible ; le troisième, celle des bénéficiaires : tous les fidèles de tous les temps en profitent par le ministère des prêtres authentiquement délégués pour remplir sur terre, par la consécration et la communion, le ministère céleste du Christ.

Dans chaque Nocturne, les antiennes sont homogènes par leur objet ; le verset et le répons le sont en plus par une correspondance littérale ou équivalente entre les expressions de la fin de l’un et le début du suivant.

Assez longues, les lectures, composées d’extraits patristiques rapprochés, touchent à tous les dogmes.

La fin du troisième Nocturne (verset et répons) annonce l’objet des Laudes : la présence du Christ parmi les fidèles.

Les Laudes n’abordent pas le « comment » de la Présence réelle, mais centrent toute la prière sur le « pourquoi ». A travers le voile du sacrement, le Christ nous manifeste sa présence sur la terre pour nous aider à le rejoindre au ciel. Le balancement : présence terrestre (1re et 2e antiennes) – présence céleste (3e et 4e ant.), présence permanente et perpétuelle (5e ant.), unit toutes les parties de l’Heure dans un même élan lyrique.

L’hymne emprunte ses trois premières strophes à la liturgie pascale monastique et leur adjoint deux séries parallèles dont la structure révèle la recherche d’une symétrie littéraire très poussée.

L’accent général est mis sur la composante ecclésiale du mystère de la Présence et sur l’enthousiasme avec lequel il doit être exalté. Le tout est ramassé dans l’oraison, un chef-d’œuvre du genre, qui sera reprise comme collecte à la Messe, résumant le thème liturgique de la Fête.

La Messe rappelle les autres aspects du mystère, soit par le choix des passages scripturaires, soit dans les textes originaux.

Textes scripturaires :

Epître (l Co 11, 20-32) : mémorial de la Passion ;

Evangile (Jn 6, 53-59) : participation à la vie du Christ ;

Offertoire (Ps 77, 23-25) : l’homme mange le pain des anges ;

Communion (Sg 16, 20) : c’est donc l’agrément de la vie chrétienne.

Textes originaux :

Collecte : cf. oraison des Laudes.

Secrète : le Christ lui-même est garant du sacrifice ;

Postcommunion : la communion procure illumination et force.

Tout ce qu’implique le mystère est rappelé, sauf les préfigurations vétéro-testamentaires. Celles-ci font l’objet de la séquence (22 strophes de trois ou quatre vers géminées par 11 mélodies).

Les Petites Heures dont les antiennes, reprises des Laudes, rappellent la Présence eucharistique, proposent des thèmes de méditation sur la vie spirituelle.

Prime a comme objet la guérison de l’âme et implore le secours divin pour surmonter les obstacles qui se présenteront au cours de la journée.

Tierce rappelle que le Christ ne nous abandonne pas. Il assure notre joie en protégeant l’Eglise par laquelle nous lui sommes incorporés.

Sexte, quand le soleil est au sommet de sa course, demande l’illumination de la foi devant le mystère de la Passion qui fit du Christ notre Pontife.

None, à l’heure où le Christ est mort, envisage le terme de notre vie, quand le Christ nous aura tiré du lac de misère que constitue la vie présente, pour nous diviniser, lui qui a dit, en mourant, avoir soif des âmes.

Protection, incorporation à l’Eglise, illumination (qui pour un augustinien s’identifie avec divinisation) et glorification : autant d’étapes à la fois logiques et chronologiques d’une vie chrétienne où mûrissent les fruits du mystère eucharistique.

Les Deuxièmes Vêpres proposent tous les aspects de ce mystère, en insistant sur leur crédibilité.

Les trois premières antiennes contiennent les mots « vérité » ou « vraiment » ; les deux dernières, en partant de la distinction entre participation corporelle et spirituelle au sacrement, semblent bien mettre en garde contre deux déviations attestées au XIIIe siècle. La réception du sacrement n’est profitable que si nous faisons partie du Corps mystique (contre une tendance magique) ; la communion spirituelle n’est assurée que si nous méditons habituellement sur la Passion du Christ et luttons contre nos tendances mauvaises (contre une théorie mystique considérant la contemplation du Christ en croix comme premier échelon, et non comme constante, dans l’ascension spirituelle).

Le rappel de dimension sacrificielle est l’objet du capitule (i Co., 11, 26).

Le verset précise que c’est au Christ vivant que la communion nous unit. L’hymne professe l’identité métaphysique du corps eucharistique avec celui qui est né de la Vierge, et le répons prolixe insiste sur la puissance divine, laquelle garantit qu’il n’est pas question d’un simple symbole.

L’antienne à Magnificat propose une récapitulation générale et aspire au moment où la vision remplacera la foi.

Conformément à la coutume liégeoise, l’hymne des Deuxièmes Vêpres est reprise à Complies ; en fait, elle peut servir d’introduction comme de conclusion à la solennité (cette hymne était encore utilisée comme cantique au XVIIe s ; elle figure dans le recueil Diva leodiensis consolatio, édité en 1657 par J. H. MANIGART, curé de Saint-Remy).

Composition littéraire, théologique et musicale

L’Office liégeois réussit donc à présenter la dévotion aux espèces eucharistiques conservées après la Messe comme un corollaire de l’ensemble des dogmes : Paternité divine, Incarnation, Rédemption, Corps mystique, Salut éternel, Présence réelle en dépendance de l’Eglise. Leur trouver un commun dénominateur pour organiser une prière liturgique est un vrai coup de génie.

Pareille synthèse n’avait jamais été tentée. Sans modèle, et dans un cadre imposé, elle fut construite, en majeure partie, à l’aide d’extraits patristiques contenus dans le De sacramentis du Décret de Gratien et le De sacramentis Corporis et Sanguinis Domini d’Alger de Liège. Certaines expressions semblent bien inspirées par une lecture directe des sources : c’est le cas pour saint Augustin, Hugues de Saint-Victor et Pierre Lombard. A l’occasion, les textes sont modifiés pour éviter des ambiguïtés.

Ce procédé de composition n’est pas sans inconvénients : il conduit à donner aux antiennes et aux répons une dimension qui les alourdit, y multiplie les redites et les expressions abstraites. Cependant, il était nécessaire : un recours systématique à des extraits des Pères de l’Eglise et aux théologiens de renom s’imposait pour justifier, en liturgie, l’insertion dans le cycle temporal d’une fête qui ne célébrait pas un épisode évangélique (on ne trouve guère qu’un précédent en Occident : la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix ; celles du Saint Sang et de la Couronne d’épines sont postérieures et très localisées ; la fête de la Sainte Trinité, instaurée à Liège au Xe s., fut refusée par Rome en 1181, et acceptée seulement en 1334.)

Même pour la structure des textes qu’ils composent, les auteurs s’efforcent de s’aligner sur la coutume. Leur prose prend vie par des assonances, l’équilibre du nombre de syllabes, l’inclusio (qui clôture un développement par un rappel du début), et même le cursus, qui avait, depuis le XIIe siècle, retrouvé son prestige (il rythme les phrases et leurs propositions par des finales construites selon des cadences privilégiées).

Les oraisons sont remarquablement construites, avec protases et apodoses bien équilibrées.

Les hymnes et la séquence se conforment à la versification médiévale, par rimes en alternances variées et parité du nombre de syllabes. Abstraction faite du Pange lingua, du Sacris solemniis et du Verbum supernum, aucune hymne des Offices plus récents ne leur est supérieure. Ces hymnes et le Lauda Sion se rencontrent pour la première fois dans un bréviaire noté du XIVe s., avec les antiennes bibliques actuelles (abbaye de Stratov-Pragues). La première attribution de la composition d’un Office à saint Thomas est postérieure à 1314, dans l’Historia ecclesiastica de Tolomée de Lucques. L’authenticité de ce passage est contestée ; rien n’en figure dans la biographie la plus ancienne, par Pierre Calo, avant 1321. Ces compositions versifiées sont vraisemblablement d’origine cistercienne.

Au respect de la tradition, les auteurs ont joint le souci de mettre en relief, par un accompagnement syntaxique, la suite logique des idées.

A son début, chaque Heure reprend les expressions conclusives de la précédente ; au cours de leur développement, le même procédé unit les antiennes. Ces rencontres verbales sont trop fréquentes pour être accidentelles.

Dans son élaboration littéraire comme dans sa construction théologique, l’Office est donc remarquablement structuré.

Le serait-il également par sa présentation musicale ?

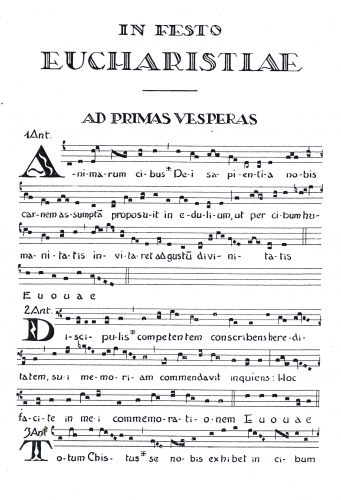

Nous sont connues, les hymnes des Premières Vêpres et des Laudes, la séquence de la Messe, ainsi que trente-huit antiennes ou répons.

Ces chants sont originaux (à l’exception peut-être de la mélodie de la 3e antienne de Laudes), et leur composition représente un travail considérable. Nous ne pouvons nous baser que sur une transposition, en notation romaine, d’un texte originairement écrit en neumes-accents gothiques. Les indications relatives au rythme, si elles ont existé, n’y apparaissent plus. Un spécialiste aussi qualifié que Dom I. Fransen estime que « certaines antiennes et la séquence sont susceptibles d’une interprétation pleine de souplesse et de beauté ».

Une constatation s’impose : aux mots-clés du texte, le chant s’élève ou se vocalise. Cette correspondance est constante. Une mélodie qui souligne le sens des paroles garantit, sinon le talent, du moins la sensibilité musicale du compositeur. Ses hymnes sont construites sans fioritures, comme pour ne pas en compliquer l’exécution.

Quoi qu’il en soit de la valeur esthétique, nous sommes en présence d’une œuvre remarquablement construite au plan théologique, littéraire et même musical. Son élaboration ne suppose pas une documentation très étendue, mais elle l’utilise avec tant de discernement, qu’elle témoigne d’une maîtrise étonnante du sujet et d’un labeur considérable.

- Date de la composition

Peut-on ramasser la composition de l’Office à la durée de la collaboration entre Julienne et Jean de Cornillon ? Problème capital, car de sa solution dépend l’attribution du titre d’auteur.

Le biographe nous avertit que ce travail en commun n’a été envisagé par Julienne qu’après avoir gagné Robert de Torote à la cause de la Fête, mais il ne donne aucune date. Dès lors, pour établir une chronologie, un seul moyen reste disponible : évaluer le temps nécessaire au déroulement normal des événements qui, depuis 1241 (début du ministère de Robert) ont amené la composition de l’Office et ensuite ceux qui ont provoqué sa publication en 1246. L’intervalle entre les deux séries fournira la base d’une réponse.

a. Le point de départ (terminus a quo)

L'acceptation de Robert suppose de nombreux entretiens avec Julienne depuis son retour à Cornillon. Ce retour n’a pu s’effectuer avant mai 1241 ; il dépendait de l’issue d’une enquête judiciaire menée durant trois mois et qui, plus que vraisemblablement, ne fut entamée qu’en février ; au début de janvier, héritier d’une situation anarchique qui durait depuis deux ans, le nouveau prince-évêque avait d’abord à résoudre des affaires plus importantes que le sort de Cornillon.

On n’exagère pas en postulant un intervalle d’au moins un an depuis le retour à Cornillon ; les investigations de Jean de Lausanne n’ont donc débuté que vers le milieu de 1242.

Combien de temps lui a-t-il fallu pour mener à bien son enquête ? La liste des théologiens consultés ne permet pas de l’évaluer ; elle illustre simplement le sérieux de son travail. Quelle portée accorder à la conclusion de l’hagiographe « et il consulta beaucoup d’autres personnes, par leur vie et leur science brillantes comme des étoiles » ? Comme les détails sur les démarches de Jean, alors décédé, ont dû être fournis par Eve et qu’elle en a certainement contrôlé l’usage, cette extension du cercle des consultés doit avoir un fondement. Nous devons chercher ce supplément parmi le gradués en sciences sacrées qui, à l’époque de l’enquête (1242-1244 ?), ont manifesté de la sympathie pour le projet de Fête ou du moins sont censés avoir pu le faire.

Ceux dont les convictions sont connues et qui ont joui d’une réputation incontestable ne sont plus de ce monde : Jean de Liroth († 1216) ; Baudouin le Brabançon († 1239) ; Jacques de Vitry († 1240).

Parmi les vivants, sont susceptibles d’avoir rendu un avis favorable : Gérard de Liège († 1270) ; le dominicain Thomas de Cantimpré († entre 1263 et 1280), l’ancien évêque de Cambrai, Guyard († 1248) et Gauthier de Lierre, doyen de Saint-Martin († 1246) ; peut-être Arnould de Louvain, abbé de Villers et Jean de Nivelles. Notre liste s’arrête là. Godefroid de Fontaines, qui conservera un plaidoyer anonyme en faveur de la Fête, était encore aux études (Paris, vers 1270). Les 16 universitaires repérés, qui résidaient dans le diocèse de Liège à l’époque et que leurs fonctions rendaient susceptibles d’avoir été consultés, nous restent inconnus, du moins comme théologiens.

Parmi les Maîtres étrangers pourraient figurer Albert le Grand et Guillaume d’Auvergne, professeur à l’Université, puis évêque de Paris (1225, 1228 ; † 1249). Avouons notre ignorance.

Par ailleurs, Jean de Lausanne étant astreint à des prestations quotidiennes à la collégiale, n’a pu accomplir sa mission qu’à l’occasion de visites, ou par correspondance. Etant donné la dispersion des témoins certains ou possibles, nous croyons qu’une telle enquête a duré au moins un an, ce qui reporte sa conclusion et, par conséquent, le recours de Julienne aux services de son jeune prieur, au milieu de 1243

b. Date extrême (terminus ad quem)

L’Office était disponible à Fosses lors du décès du prince-évêque, le 16 octobre 1246. Déjà au début du mois de mai de cette année, l’institution de la Fête avait fait l’objet d’un mandement épiscopal.

Cette initiative suppose, évidemment, que les théologiens naguère consultés sur l’opportunité de la Fête ont approuvé le texte proposé. Sauf les dominicains résidant à Liège, ceux-ci étaient dispersés ; ils ont chacun disposé d’une copie et leurs avis n’ont pu être rassemblés à l’Evêché que vers la fin de 1245. Plus de vingt exemplaires en avaient alors été réalisés et distribués dans le diocèse. On peut donc raisonnablement fixer le moment où le texte avait entamé ce périple avant juin 1245, c’est-à-dire avant le départ de Robert pour le concile de Lyon qui débutait le 26 juin. Sa composition, entamée, selon toute vraisemblance, dans la seconde moitié de 1243, aurait au maximum duré vingt mois. En y consacrant le temps disponible après les devoirs journaliers, Jean, aidé par Julienne, a-t-il pu achever en moins de deux ans la construction d’un tel monument littéraire ?

c. La part de Julienne dans la composition de l’Office

La réponse se trouve implicitement dans la confrontation de l’histoire de la composition de l’Office avec les deux récits de l’injonction du Christ à Julienne aux environs de ses vingt ans. Dans la Vita, ces récits précèdent celui des circonstances qui amenèrent Julienne à demander la collaboration de Jean.

La mention des deux récits à bref intervalle est l’indice de l’intérêt que le biographe leur accorde ; ils commandent l’interprétation de son récit de la collaboration. Les voici dans l’ordre :

— « Il faut que la Fête soit commencée par elle-même et aussi qu’en suite elle soit propagée par des gens du commun ».

— « Il lui ordonna de commencer elle-même à célébrer la Fête et que cette célébration devait se faire avant qu’elle l’annonce au monde ».

Ainsi Julienne, une fois consentante avait, de l’aveu même du biographe, mis l’Office sur chantier bien avant qu’une collaboration avec Jean puisse être envisagée. Puisqu’elle devait célébrer la Fête sans délai, elle devait déjà en avoir composé l’essentiel. Rien n’empêche, mais non plus n’impose qu’elle en ait rédigé le texte, car sa mémoire exceptionnelle pouvait l’en dispenser.

Cette déduction, basée sur des confidences dont Eve est garante, soulève des problèmes.

D’une part, pourquoi Julienne, puisqu’elle pouvait s’en passer, a-t-elle néanmoins eu recours aux services de Jean ?

D’autre part, pourquoi le biographe s’est-il, dans la suite de l’histoire, évertué à accréditer l’idée que Jean était l’auteur de l’Office, tout en affirmant qu’il en était incapable ?

Trois raisons expliquent que Julienne ait sollicité la collaboration de Jean.

La première, toute subjective, était de disposer éventuellement d’un paravent pour la présentation de l’Office, comme elle se servait des visions de Marie d’Oignies et d’Isabelle pour étayer sa mission.

La deuxième, très plausible au vu de la prudence dont elle fait preuve en d’autres occasions, est qu’elle désirait se soumettre au contrôle d’un clerc sur la discrétion duquel elle pouvait compter et dont la collaboration, vu sa grande piété, n’était pas négligeable.

La troisième est qu’elle pouvait craindre que si l’Office était présenté comme l’œuvre d’une femme, il ne fût a priori discrédité auprès du clergé.

Cette dernière raison explique aussi la manière dont le biographe présente la composition de l’Office. Il était au courant de sa genèse : pourquoi Eve, qui la connaissait par les confidences de Julienne, la lui aurait-elle cachée ? Mais il a pu juger préférable de la taire, malgré tout son désir de glorifier la Sainte : rédigeant la Vita avant les initiatives d’Urbain IV, il use de restrictions mentales. La vérité se devine par la façon dont il agence son récit. Il insiste lourdement sur la jeunesse et l’incompétence de Jean pour établir – ce qui est de toute façon exact – que l’Office était l’œuvre du Saint-Esprit. Loin de réduire à des prières le rôle de Julienne, il ajoutera qu’elle a contrôlé l’orthodoxie du texte et corrigé elle-même des expressions moins heureuses. N’était-ce pas insinuer qu’elle aurait été capable de l’avoir entièrement composé ? Pour rester logique avec lui-même, il lui attribue une « science infuse ».

Nous considérons que Julienne mérite, au sens plénier du terme, le titre d’auteur.

Rien ne contrariait la réalisation de son projet ; elle disposait d’une documentation suffisante — à peu d’exceptions près, tous les textes patristiques qu’elle utilise se retrouvent dans le Décret de Gratien, compilation canonique du XIIe s. qui a servi de manuel scolaire — et elle y a consacré une vingtaine d’années. Du même coup, quant au déroulement des faits, un cadre cohérent permet d’agencer, avec les dates certaines, les conjectures les plus plausibles.

Nous sommes donc en mesure de répondre à l’objection posée. Puisqu’il n’est plus question d’une composition ab ovo, mais d’un parachèvement à une époque où la vie à Cornillon était redevenue normale, la collaboration du jeune prieur peut avoir duré moins de deux ans.

- Jean et Julienne, d’après l’Office

Poursuivant le même idéal que Julienne, Jean a été plus qu’un secrétaire consciencieux. S’il n’a pas droit au titre de co-auteur, il a fait plus que de mettre au net une copie destinée aux responsables.

Sur les instances de Julienne et par affection pour elle, il avait naguère assumé la charge de prieur, malgré le danger qu’en l’occurrence cette fonction comportait. En acceptant de laisser croire qu’il était l’auteur de l’Office, il fit paradoxalement preuve de la même abnégation.

Quand il apprit l’enthousiasme des censeurs, il s’en est certes réjoui, mais en éprouva aussi ce que tout homme d’honneur aurait ressenti à sa place : l’amer sentiment de profiter, au détriment d’un ami, d’éloges qu’il ne méritait pas. A la léproserie, pouvait-on ne pas être au courant de la vérité ? Il courait le risque que tous ne comprennent pas la raison de son silence.

En ce qui concerne Julienne, nous ne sommes plus contraints de rêver. Le texte suppose chez elle un sens aigu de la synthèse, un souci d’ordonnance au niveau du plan comme pour le détail, la préoccupation de relier les différentes sections par des transitions apparentes, bref une démarche méthodique et une recherche de clarté qui révèlent une tournure d’esprit pétrie de logique.

On est dès lors surpris de n’y rencontrer, au sujet de la Présence sacramentelle, aucune des réflexions relevant de la théologie spécifiquement scolastique : mode de présence, distinction entre substance et accidents, etc. Dans la Messe de l’Office romain, devenu traditionnel, ces problèmes occupent un quart de la séquence. Ici, seule l’identité du corps eucharistique avec le corps reçu de la Vierge est soulignée (cf. IIes Vêpres, hymne reprise à Complies.) Cette équivalence, objet de polémiques depuis le Xe s., est ici présentée selon Alger de Liège, De sacramentis, libri III : 1, 16.

Le rapport entre le culte eucharistique et la dévotion à la Sainte Trinité n’apparaît, en dehors des doxologies, que deux fois, et sous forme d’allusion (hymne des Laudes : « entrée dans la joie de la Trinité déifiante » et séquence : « l’hostie est le temple de la souveraine Trinité »), alors qu’il constitue un thème essentiel dans la mystique des Hadewijch et est abondamment développé dans la Vita.

Ce ne sont pas les seuls indices d’une autre orientation que chez les mystiques contemporaines du Nord. Leurs œuvres ne présentent la Messe et la communion que comme occasions privilégiées d’une fusion miraculeuse avec le Christ dans l’extase, tandis que, pour l’Office, la communion sacramentelle constitue une fin en soi. C’est intégralement que le Christ, aliment des âmes, s’offre à nous au cours d’un repas (Ires V, ant. 3) ; mangé « avec notre bouche corporelle », il nous fusionne avec son corps mystique (IIes V, ant. 4). La restauration « selon la Divinité », c’est goûter par le cœur (Ires V, ant. 3). Par la « bouche spirituelle », on entend, à l’occasion de la communion, la méditation de la Passion et la mortification (IIes V, ant. 5). Le thème de l’illumination n’intervient pas : la lumière divine est celle de la foi (Sexte, verset ; None, hymne). Cette absence de préoccupation métaphysique dans l’expression de la piété est caractéristique : manifestement, Julienne n’appartient pas au mouvement qui donnera naissance à la devotio moderna, née et développée chez les femmes pieuses du Nord du pays et systématisée par Jean Ruysbroeck (1293-1380).

Alors que ce mouvement, né de spéculations platonicisantes est essentiellement individualiste, elle ramène tout à la Messe, acte communautaire par excellence : « C’est à la Messe que nous devons tous ces bienfaits » (séquence). Elle y fait allusion tout au long de l’Office, des Premières aux Secondes Vêpres, en sorte qu’on peut considérer que le mémorial de la Passion est pour elle le fondement du culte de la Présence. Il est proposé tantôt comme un sacrifice, tantôt comme un banquet. Dans les textes romains, malgré de nombreuses allusions au sacrifice, le terme même n’apparaît que dans la secrète de la Messe.

Un autre indice d’une différence de mentalité se révèle dans la façon d’évoquer la royauté du Christ. L’invitatoire liégeois « Adorons le roi des rois, le Christ Seigneur » devient dans l’Office romain : « Adorons le Christ roi, maître souverain des peuples ». L’expression « roi des rois » à l’adresse du Christ est attestée comme telle dans l’Ecriture (Ap 19, 16, cf. Is 33, 22), tandis que la romaine n’y figure que d’une manière approximative (Ps 21, 29). Si le titre de « Seigneur » est employé en nombre pratiquement égal, le titre de roi (à l’exclusion de l’invitatoire) est appliqué deux fois dans l’Office romain, six fois dans l’Office liégeois.

Dans la séquence de la Messe romaine, le titre de roi apparaît deux fois mais cette séquence est dédiée au Sauveur « guide et pasteur ». Dans la Messe liégeoise, elle s’adresse au Roi de gloire et précise qu’il se donne à nous quotidiennement alors qu’il règne dans les cieux. On y exprime aussi l’espoir de régner avec les saints. Aucune allusion à la royauté n’apparaît dans la suite de la Messe romaine, tandis qu’elle est rappelée dans la postcommunion liégeoise.

En somme, l’Office liégeois attache beaucoup d’importance au titre de roi, et, malgré une transposition dans le transcendant, lui garde son sens obvie : les rois (et par extension, les seigneurs) doivent obéissance et respect au Christ comme leurs sujets doivent les respecter et leur obéir. Dans l’Office romain, moins préoccupé d’affirmer la royauté du Christ, le terme de roi concerne l’extension du pouvoir ; il prend alors un sens métaphorique : tous les peuples doivent au Christ une obéissance et un respect analogues à ceux d’un sujet pour son roi.

J.B.T.

Quelques illustrations sonores

par la schola de la Chapelle Saint-Lambert (Verviers). Source: long playing 33 tt. édité par Alpha MBM 38 (1980) sous le titre « Plain-Chant Liégeois pour le Millénaire de Liège.

Office Liégeois de la Fête-Dieu

Extraits des Premières Vêpres

Animarum cibus Dei sapientia nobis carnem assumpta proposuit in edulium, ut per cibum humanitatis invitaret ad gustum divinitatis : nourriture des âmes, la sagesse de Dieu nous a servi comme mets de choix la chair qu’elle avait assumée, pour nous inviter par l’aliment de son humanité , à goûter celui de sa divinité.

Psaume 109 : Dixit Dominus Domino meo.

Discipulis competentem conscribens hereditatem, sui memoriam commendavit inquiens : hoc facite in meam commemorationem : Composant au profit de ses disciples un héritage approprié à leur situation, elle leur a confié le soin d’évoquer son souvenir en disant : faites ceci en mémoire de moi.

Psaume 110 : Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo.

Totum Christus se nobis exhibet in cibum ut sicut divinitus nos reficit quem corde gustamus , ita nos humanitatus reficiat quem nos ore manducamus : c’est intégralement que le Christ s’offre à nous en nourriture, si bien qu’il répare nos forces grâce à son humanité quand nous l’absorbons par la bouche , comme il nous restaure par sa divinité quand nous le goûtons par le cœur.

Psaume 117 : Confitemini Domino quoniam bonus.

Et sic de visibilibus ad invisibilia, de temporalibus ad aeterna, de terrenis ad caelestia, de humanis ad divina nos transferat : et c’est ainsi qu’il nous fait passer du visible à l’invisible, du temporel à l’éternel, des choses terrestres aux choses célestes, des réalités humaines aux réalités divines.

Panem angelorum manducavit homo, ut qui secundum animam cibum divinitatis accipimus, secundum carnem cibum humanitatis sumamus quia sicut anima rationalis et caro, unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus : l’homme a mangé le pain des anges de sorte que nous qui, selon l’âme, avons reçu l’aliment de la divinité, nous prenons également selon un mode sensible l’aliment de son humanité ; car de même que l’âme raisonnable et la chair ne constituent qu’un seul homme , le Christ est un seul Dieu et homme.

Psaume 147 : Lauda Jerusalem Dominum.

Sacerdos summus et verus pontifex Jesus Christus unitatis signum, caritatis vinculum et pietatis sacramentum per inaffabilem dilectionis caritatem nobis largiri dignatus est quod nostrae sciebat saluti congruere. V. Laeta laudum munia immolet Ecclesia didei mysterio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto : grand-prêtre et vrai pontife, Jésus-Christ a daigné, dans l’ineffable tendresse de son amour, nous donner un signe de notre unité avec lui, un lien de charité et un gage mystérieux de sa sollicitude qu’il savait convenir à notre salut. V. Que l’Eglise immole à ce mystère de foi des tributs de louange.

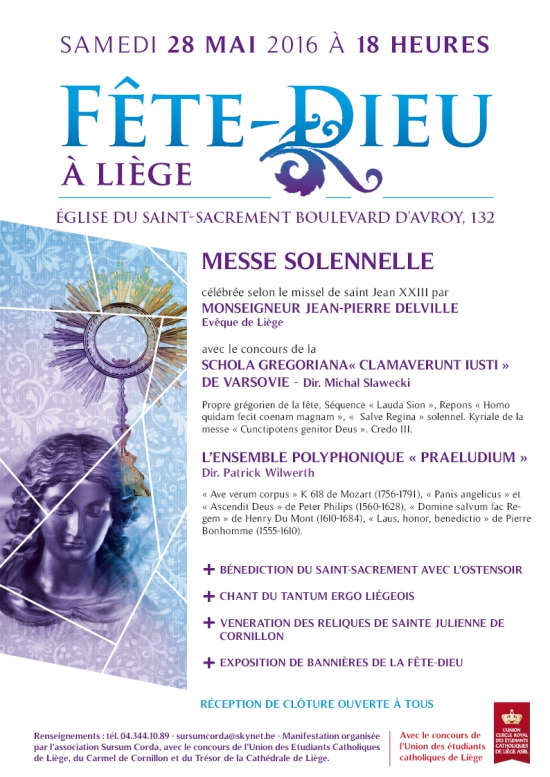

Plusieurs extraits de l’office liégeois primitif de la Fête-Dieu seront chantés lors de la messe solennelle qui sera célébrée par Mgr Delville, évêque de Liège, le dimanche 3 juin 2018 à 10h00, en l’église du Saint-Sacrement au Bd d’Avroy, 132. Pour plus de détails cliquez ici : la Fête-Dieu 2018 à Liège : dimanche 3 juin à l’église du Saint-Sacrement, de 10h00 à 18h00

Plusieurs extraits de l’office liégeois primitif de la Fête-Dieu seront chantés lors de la messe solennelle qui sera célébrée par Mgr Delville, évêque de Liège, le dimanche 3 juin 2018 à 10h00, en l’église du Saint-Sacrement au Bd d’Avroy, 132. Pour plus de détails cliquez ici : la Fête-Dieu 2018 à Liège : dimanche 3 juin à l’église du Saint-Sacrement, de 10h00 à 18h00

_________

(*) Texte publié dans le magazine trimestriel « Vérité et Espérance-Pâque Nouvelle » n° 107, juin 2018 de l’association « Sursum Corda », Vinâve d’île, 20 bte 64, B-4000 Liège.

La nouvelle s’est répandue comme le feu dans la paille : la sœur Clara n’a pas pu tenir sa langue très longtemps ; c’est qu’on n’avait pas vu un tel événement depuis des siècles, et encore c’était en Italie, pendant le Moyen Age, mais ici, en Westphalie, sous l’occupation française, dans la petite ville de Dülmen... ! C’est arrivé chez la veuve Roters, dans la chambre qu’occupe la sœur Anne-Catherine depuis le Carême 1812. Son couvent avait été fermé en décembre 1811 et les autres religieuses étaient parties l’une après l’autre, mais Anne-Catherine avait dû attendre quelques mois pour que cette brave veuve lui prête un coin de sa maison. On ne la voyait presque jamais dehors ; elle ne sortait péniblement que pour la messe du dimanche à l’église paroissiale ; on l’avait vue en septembre à l’Hermitage, un lieu de pèlerinage local. Elle est sortie pour la dernière fois à l’église en novembre 1812. Trois jours avant la fin de l’année, la fille de la veuve Roters a trouvé Anne-Catherine en train de prier, les bras étendus, comme en extase : du sang jaillissait de la paume de ses mains, mais elle a cru que c’était suite à une blessure. Le 31 décembre, le père Limberg

La nouvelle s’est répandue comme le feu dans la paille : la sœur Clara n’a pas pu tenir sa langue très longtemps ; c’est qu’on n’avait pas vu un tel événement depuis des siècles, et encore c’était en Italie, pendant le Moyen Age, mais ici, en Westphalie, sous l’occupation française, dans la petite ville de Dülmen... ! C’est arrivé chez la veuve Roters, dans la chambre qu’occupe la sœur Anne-Catherine depuis le Carême 1812. Son couvent avait été fermé en décembre 1811 et les autres religieuses étaient parties l’une après l’autre, mais Anne-Catherine avait dû attendre quelques mois pour que cette brave veuve lui prête un coin de sa maison. On ne la voyait presque jamais dehors ; elle ne sortait péniblement que pour la messe du dimanche à l’église paroissiale ; on l’avait vue en septembre à l’Hermitage, un lieu de pèlerinage local. Elle est sortie pour la dernière fois à l’église en novembre 1812. Trois jours avant la fin de l’année, la fille de la veuve Roters a trouvé Anne-Catherine en train de prier, les bras étendus, comme en extase : du sang jaillissait de la paume de ses mains, mais elle a cru que c’était suite à une blessure. Le 31 décembre, le père Limberg Munster, que Dieu a mené par la voie de grandes souffrances, a reçu depuis un temps fort considérable du ciel la même faveur que reçut autrefois le grand saint François, je veux dire les stigmates et elle les a encore. Lors de la suppression de son couvent, elle se retira à Dülmen, dans une pauvre maison avec un nommé M. Lambert, prêtre émigré français très respectable

Munster, que Dieu a mené par la voie de grandes souffrances, a reçu depuis un temps fort considérable du ciel la même faveur que reçut autrefois le grand saint François, je veux dire les stigmates et elle les a encore. Lors de la suppression de son couvent, elle se retira à Dülmen, dans une pauvre maison avec un nommé M. Lambert, prêtre émigré français très respectable « Introduits dans une vraie chaumière, nous avons trouvé, dans une petite chambre où tout respirait la propreté et la simplicité, Emmerich, couchée dans un lit sans rideaux, modestement et proprement vêtue. Elle avait passé une très mauvaise nuit, son visage annonçait qu’elle endurait de grandes souffrances. Elle avait la poitrine si oppressée qu’elle ne pouvait pas articuler un seul mot à voix haute. Nous considérâmes ses pieds et ses mains seulement et nous les trouvâmes absolument dans l’état où les décrit M. de Druffel, dès l’an 1813.

« Introduits dans une vraie chaumière, nous avons trouvé, dans une petite chambre où tout respirait la propreté et la simplicité, Emmerich, couchée dans un lit sans rideaux, modestement et proprement vêtue. Elle avait passé une très mauvaise nuit, son visage annonçait qu’elle endurait de grandes souffrances. Elle avait la poitrine si oppressée qu’elle ne pouvait pas articuler un seul mot à voix haute. Nous considérâmes ses pieds et ses mains seulement et nous les trouvâmes absolument dans l’état où les décrit M. de Druffel, dès l’an 1813. Quant à Corneille, il est ordonné prêtre l’année qui suit cette visite bouleversante, le 8 juin 1816. Le Royaume des Pays-Bas est maintenant libéré de l’occupation française et le Congrès de Vienne (1815) a même étendu ses limites jusqu’à lui incorporer la Belgique. Corneille peut donc quitter l’Allemagne et retourner au pays. Soucieux de se vouer à l’éducation de la jeunesse sacerdotale, le jeune prêtre décide avec deux anciens condisciples (dont l’abbé van Niel qui l’avait accompagné au chevet d’Anne-Catherine Emmerich) d’ouvrir un collège catholique à Hageveld, en Hollande septentrionale. L’expérience ne durera que huit ans puisqu’en juin 1825, sous la pression des protestants et des francs-maçons, le roi des Pays-Bas décrète la fermeture des collèges et petits séminaires.

Quant à Corneille, il est ordonné prêtre l’année qui suit cette visite bouleversante, le 8 juin 1816. Le Royaume des Pays-Bas est maintenant libéré de l’occupation française et le Congrès de Vienne (1815) a même étendu ses limites jusqu’à lui incorporer la Belgique. Corneille peut donc quitter l’Allemagne et retourner au pays. Soucieux de se vouer à l’éducation de la jeunesse sacerdotale, le jeune prêtre décide avec deux anciens condisciples (dont l’abbé van Niel qui l’avait accompagné au chevet d’Anne-Catherine Emmerich) d’ouvrir un collège catholique à Hageveld, en Hollande septentrionale. L’expérience ne durera que huit ans puisqu’en juin 1825, sous la pression des protestants et des francs-maçons, le roi des Pays-Bas décrète la fermeture des collèges et petits séminaires.

Après son ordination sacerdotale, Corneille van Bommel quitte l’Allemagne pour les Pays-Bas. Il fonde à Hageveld (près de Harlem) une école pour la formation des prêtres. C’est à cette époque qu’il visite une nouvelle fois Anne-Catherine Emmerich. La veille de son arrivée, celle-ci confie à Clemens Brentano : « Demain, je reçois la visite d’un prêtre accompagné de deux de ses amis. Ce prêtre sera un jour évêque et fera beaucoup de bien pour la foi ». La prophétie se réalise quelques années plus tard, quand Corneille van Bommel est installé évêque de Liège en 1829. Il sera un témoin direct de la révolution belge de juillet 1830. Pendant ces événements dramatiques, son comportement apaisant est celui d’un véritable pasteur.

Après son ordination sacerdotale, Corneille van Bommel quitte l’Allemagne pour les Pays-Bas. Il fonde à Hageveld (près de Harlem) une école pour la formation des prêtres. C’est à cette époque qu’il visite une nouvelle fois Anne-Catherine Emmerich. La veille de son arrivée, celle-ci confie à Clemens Brentano : « Demain, je reçois la visite d’un prêtre accompagné de deux de ses amis. Ce prêtre sera un jour évêque et fera beaucoup de bien pour la foi ». La prophétie se réalise quelques années plus tard, quand Corneille van Bommel est installé évêque de Liège en 1829. Il sera un témoin direct de la révolution belge de juillet 1830. Pendant ces événements dramatiques, son comportement apaisant est celui d’un véritable pasteur.

L’association qui anime l’église du Saint-Sacrement à Liège a été baptisée « Sursum Corda ». Quel est le sens de cette antique exclamation chrétienne qui ouvre la préface du canon de la messe ? Le pape Benoît XVI l’a rappelé lui-même en ces termes, dans son homélie pascale à Saint-Pierre de Rome : « Sursum corda : élevons nos cœurs hors de tous les enchevêtrements de nos préoccupations, de nos désirs, de nos angoisses, de notre distraction : nous devons toujours de nouveau faire en sorte que notre cœur soit soustrait à la force de gravité qui le tire vers le bas et que nous l’élevions vers le haut, dans la vérité et l’amour ». En quelques mots, le Saint-Père a résumé l’esprit qui guide aussi notre action depuis le 26 novembre 2003, date à laquelle nous avons racheté ensemble l’église du Saint-Sacrement des mains de ceux qui avaient mis cette belle église liégeoise à l’encan.

L’association qui anime l’église du Saint-Sacrement à Liège a été baptisée « Sursum Corda ». Quel est le sens de cette antique exclamation chrétienne qui ouvre la préface du canon de la messe ? Le pape Benoît XVI l’a rappelé lui-même en ces termes, dans son homélie pascale à Saint-Pierre de Rome : « Sursum corda : élevons nos cœurs hors de tous les enchevêtrements de nos préoccupations, de nos désirs, de nos angoisses, de notre distraction : nous devons toujours de nouveau faire en sorte que notre cœur soit soustrait à la force de gravité qui le tire vers le bas et que nous l’élevions vers le haut, dans la vérité et l’amour ». En quelques mots, le Saint-Père a résumé l’esprit qui guide aussi notre action depuis le 26 novembre 2003, date à laquelle nous avons racheté ensemble l’église du Saint-Sacrement des mains de ceux qui avaient mis cette belle église liégeoise à l’encan. vant).

vant). rrement

rrement qui la précédait. Plus de la moitié d’entre eux vinrent aussi, après la messe, partager la galette des rois avec la Chorale de Warsage : un geste qui rendit hommage à son excellente prestation (messe en ut majeur de Gounod et noëls traditionnels) durant l’office. La beauté des ornements anciens, le plain-chant et la forme extraordinaire du rite romain –célébré par Monseigneur Michel Dangoisse avec les abbés Jean Schoonbroodt (diacre), Arnaud de Boisse (sous-diacre), Claude Germeau (chapier) et quatre acolytes- ont aussi donné un bel éclat à cette cérémonie. Dans son homélie, le doyen du chapitre cathédral de Namur a rappelé le sens du message que le récit évangélique apporte au monde en ce jour (universalité de l’Eglise, lien entre la raison et la foi).

qui la précédait. Plus de la moitié d’entre eux vinrent aussi, après la messe, partager la galette des rois avec la Chorale de Warsage : un geste qui rendit hommage à son excellente prestation (messe en ut majeur de Gounod et noëls traditionnels) durant l’office. La beauté des ornements anciens, le plain-chant et la forme extraordinaire du rite romain –célébré par Monseigneur Michel Dangoisse avec les abbés Jean Schoonbroodt (diacre), Arnaud de Boisse (sous-diacre), Claude Germeau (chapier) et quatre acolytes- ont aussi donné un bel éclat à cette cérémonie. Dans son homélie, le doyen du chapitre cathédral de Namur a rappelé le sens du message que le récit évangélique apporte au monde en ce jour (universalité de l’Eglise, lien entre la raison et la foi).  L’initiative de ce séminaire revient à l’académie de chant grégorien qui a réuni pour la circonstance, dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement, une soixantaine de congressistes, sous la présidence du T.R.P. Dom Michel Jorrot, abbé de l’abbaye bénédictine de Clervaux (Luxembourg). Des communications ont été faites sur « le chant grégorien, un joyau au service de la prière » (Dom Michel Jorrot), « le chant grégorien dans la liturgie de la messe » (Dom Michel Jorrot) et « le chant grégorien dans la liturgie des heures » (François Fierens, membre fondateur de l’académie). Ces exposés alternaient avec des ateliers pratiques (dirigés par trois professeurs de l’académie : Erna Verlinden, Stephan Junker, Gérald Messiaen) préparatoires au chant de la messe de clôture (kyriale XVII et propre du dimanche de la passion) par tous les participants et ceux qui les rejoignirent (en tout, une centaine de personnes). Cette messe fut célébrée en latin par le Père-Abbé, à l’autel majeur, tourné vers la croix et le tabernacle.

L’initiative de ce séminaire revient à l’académie de chant grégorien qui a réuni pour la circonstance, dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement, une soixantaine de congressistes, sous la présidence du T.R.P. Dom Michel Jorrot, abbé de l’abbaye bénédictine de Clervaux (Luxembourg). Des communications ont été faites sur « le chant grégorien, un joyau au service de la prière » (Dom Michel Jorrot), « le chant grégorien dans la liturgie de la messe » (Dom Michel Jorrot) et « le chant grégorien dans la liturgie des heures » (François Fierens, membre fondateur de l’académie). Ces exposés alternaient avec des ateliers pratiques (dirigés par trois professeurs de l’académie : Erna Verlinden, Stephan Junker, Gérald Messiaen) préparatoires au chant de la messe de clôture (kyriale XVII et propre du dimanche de la passion) par tous les participants et ceux qui les rejoignirent (en tout, une centaine de personnes). Cette messe fut célébrée en latin par le Père-Abbé, à l’autel majeur, tourné vers la croix et le tabernacle.  Après le concert (16h.) organisé à l’église des Bénédictines, place fut faite à la liturgie chantée pour 180 personnes réunies à l’église du Saint-Sacrement (18h.). Les élèves ont interprété le kyriale « lux et origo » du temps pascal et, durant la communion, le déchant (XIIe siècle) de la séquence «victimae paschali laudes ». L’excellent soliste Hendrik Vanden Abeele (directeur de l’Ensemble « Psallentes ») et un groupe de six chanteurs dirigés par Gérald Messiaen ont alterné les pièces du propre de la messe du IVe dimanche après Pâques. A l’élévation, un autre soliste professionnel, le baryton Stéphan Junker, a interprété un motet baroque accompagné à l’orgue par Patrick Wilwerth. La messe selon la forme extraordinaire du rite romain était célébrée au maître-autel par Monseigneur Roger Gryson, doyen ém. de la faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain, entouré des abbés Jean Schoonbroodt (diacre) et Arnaud de Boisse (sous-diacre). Pour la circonstance, Monseigneur Gryson a consacré son homélie à ce qu’est le véritable esprit de la liturgie.

Après le concert (16h.) organisé à l’église des Bénédictines, place fut faite à la liturgie chantée pour 180 personnes réunies à l’église du Saint-Sacrement (18h.). Les élèves ont interprété le kyriale « lux et origo » du temps pascal et, durant la communion, le déchant (XIIe siècle) de la séquence «victimae paschali laudes ». L’excellent soliste Hendrik Vanden Abeele (directeur de l’Ensemble « Psallentes ») et un groupe de six chanteurs dirigés par Gérald Messiaen ont alterné les pièces du propre de la messe du IVe dimanche après Pâques. A l’élévation, un autre soliste professionnel, le baryton Stéphan Junker, a interprété un motet baroque accompagné à l’orgue par Patrick Wilwerth. La messe selon la forme extraordinaire du rite romain était célébrée au maître-autel par Monseigneur Roger Gryson, doyen ém. de la faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain, entouré des abbés Jean Schoonbroodt (diacre) et Arnaud de Boisse (sous-diacre). Pour la circonstance, Monseigneur Gryson a consacré son homélie à ce qu’est le véritable esprit de la liturgie.

cal des jeunes du Brabant wallon (dir. Charlotte Messiaen). Au programme : le propre grégorien de la « missa votiva de Spiritu Sancto », le kyriale de la « missa brevis » pour voix d’enfants et orgue de L. Delibes (1836-1891) ainsi que quatre motets polyphoniques de J.-S. Bach (1685-1750), César Franck (1822-1890), Otto Fischer (1911-1985) et Léo Halmos (1945). Les orgues du Saint-Sacrement étaient tenues par leur titulaire, Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers.

cal des jeunes du Brabant wallon (dir. Charlotte Messiaen). Au programme : le propre grégorien de la « missa votiva de Spiritu Sancto », le kyriale de la « missa brevis » pour voix d’enfants et orgue de L. Delibes (1836-1891) ainsi que quatre motets polyphoniques de J.-S. Bach (1685-1750), César Franck (1822-1890), Otto Fischer (1911-1985) et Léo Halmos (1945). Les orgues du Saint-Sacrement étaient tenues par leur titulaire, Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers.

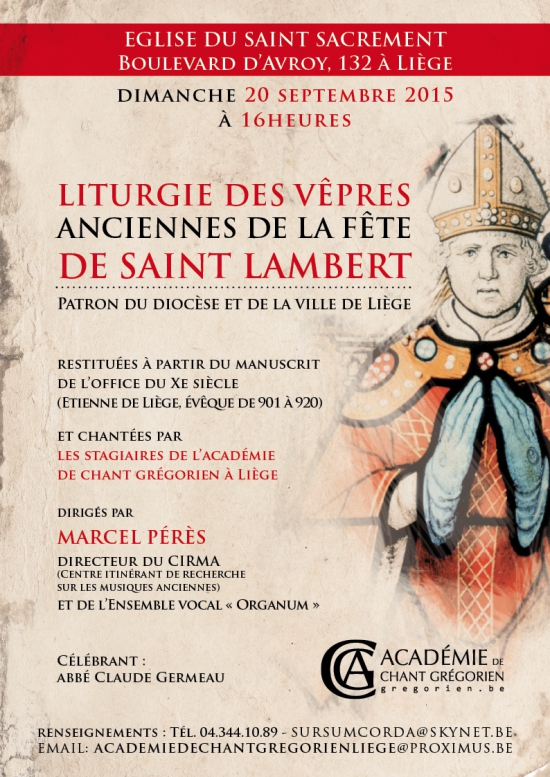

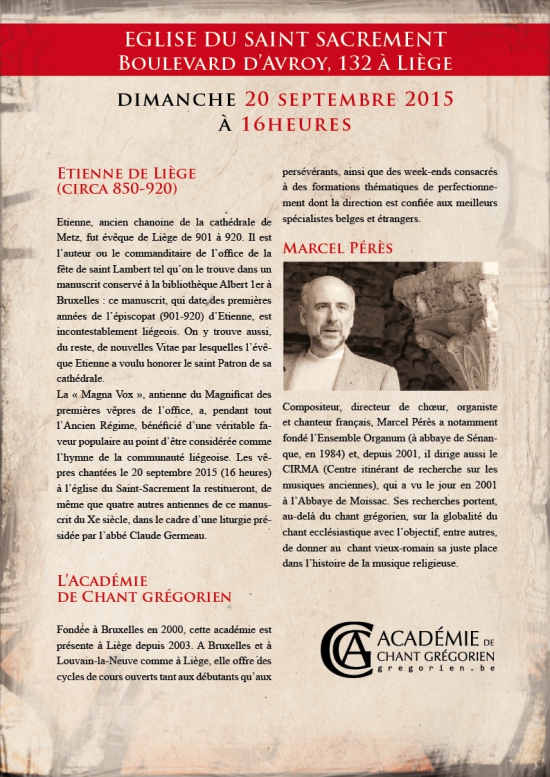

la fête de saint Lambert interprétés par l’Ensemble « Psallentes » conduit par Hendrik Vanden Abeele (conservatoire d’Amsterdam). Entre les deux prestations Patrick Wilwerth (conservatoire de Verviers) a fait sonner le bel orgue Le Picard (XVIIIe siècle) avec de la musique baroque espagnole. Le même jour, après le concert, place à la liturgie chantée à 18 heures pour 180 personnes réunies

la fête de saint Lambert interprétés par l’Ensemble « Psallentes » conduit par Hendrik Vanden Abeele (conservatoire d’Amsterdam). Entre les deux prestations Patrick Wilwerth (conservatoire de Verviers) a fait sonner le bel orgue Le Picard (XVIIIe siècle) avec de la musique baroque espagnole. Le même jour, après le concert, place à la liturgie chantée à 18 heures pour 180 personnes réunies

conférence a été publié par nos soins. Il est disponible sur simple demande.

conférence a été publié par nos soins. Il est disponible sur simple demande.

Le samedi 28 novembre 2009 à 20h., deux formations de jeunes musiciens : les quarante choristes de la Chorale universitaire de Louvain-la-Neuve (chef de chœur : Charlotte Messiaen) et l’Orchestre Jean-Noël Hamal se sont mobilisés, sous la direction de Cyril Englebert, au profit de la restauration de l’église du Saint-Sacrement . Cent quarante personnes ont assisté à leur concert. Au programme : le « Magnificat » de Jean-Sébastien

Le samedi 28 novembre 2009 à 20h., deux formations de jeunes musiciens : les quarante choristes de la Chorale universitaire de Louvain-la-Neuve (chef de chœur : Charlotte Messiaen) et l’Orchestre Jean-Noël Hamal se sont mobilisés, sous la direction de Cyril Englebert, au profit de la restauration de l’église du Saint-Sacrement . Cent quarante personnes ont assisté à leur concert. Au programme : le « Magnificat » de Jean-Sébastien

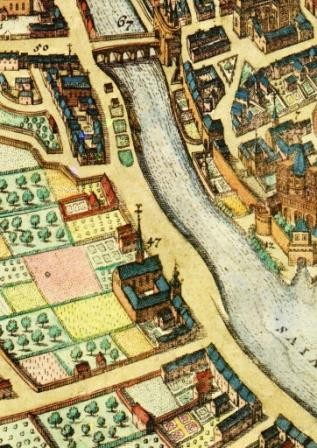

de 35 mètres à hauteur du quai des augustins: elle portait le nom de "rivière d'avroy". Mais, dès la fin du XVIIIe siècle, sa navigabilité s'amoindrit progressivement, suite à divers travaux en amont, sur la Meuse et l'Ourthe. En 1835, on achève déjà de combler cette rivière entre l'église des augustins et le pont d'avroy pour faire place à la première section du boulevard du même nom, sous laquelle subsistait un aqueduc couvert de 2m50 de large et de 4m de haut, débouchant à ciel ouvert sur la promenade du quai de la sauvenière. Cette partie fut, à son tour, voûtée en 1844.

de 35 mètres à hauteur du quai des augustins: elle portait le nom de "rivière d'avroy". Mais, dès la fin du XVIIIe siècle, sa navigabilité s'amoindrit progressivement, suite à divers travaux en amont, sur la Meuse et l'Ourthe. En 1835, on achève déjà de combler cette rivière entre l'église des augustins et le pont d'avroy pour faire place à la première section du boulevard du même nom, sous laquelle subsistait un aqueduc couvert de 2m50 de large et de 4m de haut, débouchant à ciel ouvert sur la promenade du quai de la sauvenière. Cette partie fut, à son tour, voûtée en 1844. mutation, n'aboutit pas et, en 1859, une dame Vve Dumonceau acquit l'édifice, fort délabré, "pour empêcher sa destruction et dans l'espoir de le rendre plus tard au culte". Le 30 décembre 1864, le comte Henri de Meeûs et des associés en devinrent propriétaires. Ils le destinaient à des religieuses de l'"Institut de l'Adoration perpétuelle", congrégation fondée depuis peu (1856) à Bruxelles par la soeur d'Henri de Meeûs, la comtesse Anna de Meeûs (1823-1904, photo ci-contre à droite).

mutation, n'aboutit pas et, en 1859, une dame Vve Dumonceau acquit l'édifice, fort délabré, "pour empêcher sa destruction et dans l'espoir de le rendre plus tard au culte". Le 30 décembre 1864, le comte Henri de Meeûs et des associés en devinrent propriétaires. Ils le destinaient à des religieuses de l'"Institut de l'Adoration perpétuelle", congrégation fondée depuis peu (1856) à Bruxelles par la soeur d'Henri de Meeûs, la comtesse Anna de Meeûs (1823-1904, photo ci-contre à droite). Après le concile "Vatican II", l'activité et les vocations déclinèrent progressivement. Les six dernières soeurs rejoignirent leur maison-mère à Bruxelles, après une messe d'adieu célébrée le 13 juin 1993 (photo ci-contre, à gauche). Les religieuses avaient vendu le couvent à l'association diocésaine du "Balloir" et lui firent don de l'église.

Après le concile "Vatican II", l'activité et les vocations déclinèrent progressivement. Les six dernières soeurs rejoignirent leur maison-mère à Bruxelles, après une messe d'adieu célébrée le 13 juin 1993 (photo ci-contre, à gauche). Les religieuses avaient vendu le couvent à l'association diocésaine du "Balloir" et lui firent don de l'église. x et historique se mobilisèrent pour permettre le rachat du sanctuaire par l'asbl "Sursum Corda" (hauts les coeurs) présidée par l'abbé Jean Schoonbroodt (photo ci-contre, agenouillé devant le Saint-Sacrement). La somme fixée par le vendeur fut réunie en quelques mois. La promesse de vente, signée par le chanoine Klinkenberg le 6 août 2003, le jour de la fête de sainte Julienne de Cornillon, fut exécutée par acte authentique de transfert de propriété à "Sursum Corda", le 26 novembre de la même année.

x et historique se mobilisèrent pour permettre le rachat du sanctuaire par l'asbl "Sursum Corda" (hauts les coeurs) présidée par l'abbé Jean Schoonbroodt (photo ci-contre, agenouillé devant le Saint-Sacrement). La somme fixée par le vendeur fut réunie en quelques mois. La promesse de vente, signée par le chanoine Klinkenberg le 6 août 2003, le jour de la fête de sainte Julienne de Cornillon, fut exécutée par acte authentique de transfert de propriété à "Sursum Corda", le 26 novembre de la même année.

chapiteaux composites, supportent une large architrave portant un fronton triangulaire au centre duquel se détachent en haut-relief peint les armoiries "à un lion avec un homme sauvage et un lion comme supports" du prince-évêque régnant, Charles-Louis d'Oultremont (1723-1771).

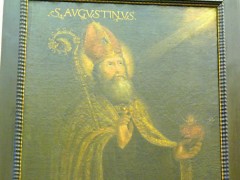

chapiteaux composites, supportent une large architrave portant un fronton triangulaire au centre duquel se détachent en haut-relief peint les armoiries "à un lion avec un homme sauvage et un lion comme supports" du prince-évêque régnant, Charles-Louis d'Oultremont (1723-1771). Franck (1723-1796). Le premier représente saint Jean écrivant sous l'inspiration divine; le second montre saint Augustin vêtu du costume monastique, comme aimaient le représenter les Frères de l'ordre. Il est debout, présentant le livre qu'il écrit:"De la Trinité"". Sous celui-ci, un autre livre, ses célèbres "Confessions". Derrière lui, le figuier, arbre sous lequel il se serait converti. Des angelots rappellent l'épisode le plus populaire de sa légende: un enfant qui lui apparaît au bord de la mer s'évertue à en épuiser l'eau avec un coquillage, symbolisant ainsi l'entreprise dérisoire d'expliquer le mystère de la Sainte Trinité (photo ci-contre ,à gauche).

Franck (1723-1796). Le premier représente saint Jean écrivant sous l'inspiration divine; le second montre saint Augustin vêtu du costume monastique, comme aimaient le représenter les Frères de l'ordre. Il est debout, présentant le livre qu'il écrit:"De la Trinité"". Sous celui-ci, un autre livre, ses célèbres "Confessions". Derrière lui, le figuier, arbre sous lequel il se serait converti. Des angelots rappellent l'épisode le plus populaire de sa légende: un enfant qui lui apparaît au bord de la mer s'évertue à en épuiser l'eau avec un coquillage, symbolisant ainsi l'entreprise dérisoire d'expliquer le mystère de la Sainte Trinité (photo ci-contre ,à gauche). deux pilastres jumelés à chapiteaux composites. Une frise, où court une riche guirlande et surmontée d'une épaisse corniche portée par des consoles, souligne le pourtour du monument.

deux pilastres jumelés à chapiteaux composites. Une frise, où court une riche guirlande et surmontée d'une épaisse corniche portée par des consoles, souligne le pourtour du monument. Le choeur, longue nef à deux travées couvertes de calottes sphériques surélevées, en maçonnerie de briques, limitées par des doubleaux, se termine par une abside semi-circulaire voûtée en cul de four (photo ci-contre).

Le choeur, longue nef à deux travées couvertes de calottes sphériques surélevées, en maçonnerie de briques, limitées par des doubleaux, se termine par une abside semi-circulaire voûtée en cul de four (photo ci-contre). on ailé). Ils sont l'oeuvre d'Antoine-Pierre Franck (1723-1796).

on ailé). Ils sont l'oeuvre d'Antoine-Pierre Franck (1723-1796).

is de Tombay (1823-1899).

is de Tombay (1823-1899).

u dess

u dess us de la statue de saint Joachim, et "le sacrifice d'Abraham", au dessus de la statue de sainte Anne.

us de la statue de saint Joachim, et "le sacrifice d'Abraham", au dessus de la statue de sainte Anne.