LA LAÏCITÉ DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE

Le mardi 28 février dernier, Mgr Piotr Mazurkiewicz (1), secrétaire général de la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne) (2), était l’invité d’un lunch-débat organisé à l’Université de Liège par l’Union des étudiants catholiques liégeois (3) et le Groupe éthique sociale, associés au forum de conférences Calpurnia. Le thème de la communication que Mgr Mazurkiewicz a prononcée, à titre personnel, portait sur la laïcité dans l’Union européenne (4). Ce thème s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres « Neutralité ou pluralisme : dialogue entre religions et philosophies non confessionnelles ».

Voici la transcription de l’exposé (les intertitres sont de notre fait) :

La Comece n’est pas un lobbie auprès de l’Union européenne

En tant que représentants de l’Eglise auprès des Communautés européennes, je peux dire que nous ne faisons pas de lobbying, dans ce sens que, si on parle de lobbying, on pense immédiatement à des intérêts matériels ou à des organismes qui se battent pour des intérêts particuliers avec des stratégies plus ou moins transparentes. Tandis que, représentant l’Eglise catholique, ce que nous sommes est clair et transparent. Dans la pratique, c’est un service que nous rendons en vue du bien commun ; on essaie de travailler sur la qualité éthique de la vie politique, en nous référant à notre vision de la personne humaine, et de l’éthique, pour servir l’Europe dans cette perspective du bien commun qui est le nôtre.

Je vais me référer à l’Union Européenne, mais pas trop, et surtout partager mon expérience concernant la religion, la politique, la neutralité, la laïcité.

Je suis Polonais, en Belgique depuis 4 ans, je me sens bien ici, mais aussi mon expérience personnelle me fait percevoir les choses de façon différente (de la façon dont on la perçoit ici).

Spécificité culturelle de l’Europe

L’Europe, je pense que ce n’est pas un continent au sens géographique mais bien « un appendice occidental de l’Asie » (Valéry). On peut regarder l’Europe comme espace géographique, mais surtout relié à un espace culturel. Quand on pense à l’Europe, nous pensons à un « continent de la culture » différent de l’Asie et des autres continents de par sa culture spécifique. Une grande différence qui n’est pas un motif à développer un complexe de supériorité. Si on regarde de quoi il s’agit, on pense à une histoire marquée par les trois villes : Athènes, Rome, Jérusalem, on pense à la philosophie grecque, au droit romain, à la foi et à la morale judéo-chrétienne.

Quel est l’axe de cette culture ? Qu’est ce qui fait la différence avec les autres continents ? C’est la conception personnaliste de l’homme installée dans la culture européenne par le christianisme avec des valeurs comme l’inviolabilité de la personne humaine, le mariage monogamique (union d’un homme et d’une femme, en lien avec le monothéisme), la laïcité de l’Etat (distinction entre ce qui relève de Dieu et de César), la démocratie au sens substantiel (basée sur l’égalité des hommes devant Dieu), la « réserve eschatologique ». Cette dernière signifie que nous, comme chrétiens, n’attendons pas tout de la politique laquelle n’est pas capable de nous sauver ou de créer le royaume de Dieu sur la terre. On s’engage dans la vie politique avec cette réserve eschatologique, en n’attendant pas de la politique qu’elle soit l’achèvement de notre vie car celui-ci ne se fera que dans un au-delà de la politique. Cela nous fait rejeter les utopies.

Si l’on regarde cette vision personnaliste de l’être humain, on voit que tout ce qui était avant la chrétienté, la culture proto-européenne (romaine et grecque), n’aurait pu, sans l’apport chrétien, déboucher sur cette Europe que nous évoquons. On peut le comprendre facilement en nous livrant à cet exercice du penseur italien Giovanni Sartori qui essaie d’imaginer comment, nous levant d’un lit athénien de l’Antiquité, on répondrait à la question de savoir quel régime politique est en vigueur : si l’on est un citoyen, on répondra que c’est la démocratie, mais si l’on se lève du lit d’un esclave on considérera que c’est un régime totalitaire puisqu’on y traite des humains comme des choses.

Quand on considère les immigrés chez nous aujourd’hui, même s’ils n’ont pas les droits des autres citoyens, on a pourtant l’exigence de les traiter comme des personnes. Cette exigence a été introduite par le christianisme.

Entre le XIe et le XVIIe siècle, la « res publica christiana », la « christianitas » et l’Europe sont des notions équivalentes, notamment aux yeux de ceux qui nous regardent de l’extérieur, des arabes par exemple. Cela a changé à partir du 18e s. Cela ne veut pas dire que l’Europe n’existe que par le christianisme mais elle lui est redevable de beaucoup.

Aujourd’hui l’anthropologie de l’Europe est-elle toujours chrétienne ?

Aujourd’hui, l’Europe est-elle toujours chrétienne ? Si l’on se réfère à un texte fondamental dans la réflexion de l’Eglise, « Ecclesia in Europa », on y voit Jean-Paul II affirmer que l’on a l’impression, dans l’Europe contemporaine, d’une apostasie silencieuse de la part de l’homme comblé comme si Dieu n’existait pas. Benoît XVI, de son côté, évoque « une haine pathologique de l’Occident envers soi même ». Ainsi, aujourd’hui, on a tendance à exclure la chrétienté non seulement de la vie politique et sociale mais aussi de l’histoire et de la mémoire. C’est la portée de tout le débat relatif au préambule du traité constitutionnel dela Communauté Européenne.On ne parlait pourtant que de racines, de la réalité historique, mais la décision qui l’emporta fut de rejeter cela.

Je suis frappé, lorsqu’on évoque l’Europe sur le plan culturel, par deux faits, notamment. L’un est toujours débattu actuellement dans le cadre du programme de recherche scientifique dans l’Union Européenne, même si ce n’est pas encore décidé, à savoir cette question à l’ordre du jour « peut-on remplacer les tests sur les animaux par des tests sur les embryons humains ?». C’est une rupture avec la pensée anthropologique traditionnelle où l’on considérait qu’il y a un gouffre ontologique entre les animaux et les êtres humains.

Le deuxième est la question de l’euthanasie. Dans sa lettre aux personnes âgées, au sujet de l’euthanasie, Jean-Paul II il disait que le simple fait que d’évoquer cette question -simplement que la perspective de l’euthanasie soit possible- constitue une chose horrible.

Aujourd’hui, on évoque bien sûr la crise financière etc, mais il faut prendre en compte, prioritairement, la crise anthropologique avec cette question : comment traite-t-on la personne humaine, les autres et donc nous-mêmes ?

La liberté religieuse a-t-elle pour objet de privatiser la religion ?

Dans ce cadre entre également la question de la présence de la chrétienté dans l’espace politique, public. Dans certains pays, en Belgique notamment mais aussi ailleurs, certains problèmes sont d’actualité : ainsi, les signes religieux (dans les écoles, ou la croix au parlement polonais, etc.) posent problème. Il s’agit de la question de la neutralité. L’Etat, ou l’Union Européenne, devrait rester neutre. Ce débat a eu lieu, dans les années 70, aux USA au sujet de l’espace public.

On a tendance à regarder la religion comme quelque chose de privé. La liberté religieuse est comprise comme quelque chose qui est offert à la personne pour son espace privé, comme prier chez soi ou aller à l’église. La question est de savoir si on garantit bien la liberté religieuse aux gens lorsqu’on confine la religion dans l’espace privé et qu’on leur interdit d’entrer avec leur religion dans l’espace public.

Ici, il faut dire qu’en Europe on a différentes traditions de « neutralisation de l’espace public » ; ainsi cela a été réalisé, en France, il y a plus de cent ans et, à présent, tout le monde, catholiques et évêques compris, est habitué à vivre dans ce pays avec un espace évacué par la religion.

Pour nous, Polonais, et c’est une expérience de ma génération, cette conception de la religion vue comme une affaire privée correspond à ce qui nous était garanti à la fin du communisme comme liberté religieuse. Chacun pouvait être croyant si les autres ne le savaient pas. J’ai été ordonné prêtre, en 1988, à la fin du communisme, et il était très intéressant de vivre au début de cette nouvelle période. Ainsi, la tradition que les prêtres visitent les paroissiens après Noël était bien établie ; dans le centre de Varsovie, je travaillais dans une paroisse où l’église était entourée par les bâtiments officiels utilisés à l’époque du communisme et j’ai pu constater que les gens assistaient aux offices mais pas dans leurs paroisses pour ne pas être repérés.

Lors d’un voyage en Pologne, Jean-Paul II a évoqué cette question de la présence du religieux dans l’espace public ; il disait notamment que la religion est affaire privée dans ce sens que nous ne pouvons pas être remplacés par une autre personne concernant les choix que nous faisons. Pour être religieux, pour être croyant, nous devons faire des choix personnels, privés. Personne ne peut le faire à notre place, mais quand cette décision est prise, cela a des conséquences publiques car, avec ma foi, je rentre dans l’espace public et, partout où je suis, je suis une personne croyante. Le communisme attendait de nous que nous nous comportions dans l’espace public comme des non croyants. Il nous imposait un comportement schizophrénique : une éthique dans la vie privée, une autre dans la vie publique. Le pape a souligné que cela condamnait les catholiques à vivre dans un ghetto.

Aujourd’hui, il faut détruire les ghettos et permettre au croyant de vivre libre dans l’espace public, d’y entrer avec sa foi et d’exprimer ce qu’il est.

Il est vrai qu’en ce moment, nous ne sommes pas les seuls, qu’il faut respecter les autres et donc trouver des formes d’expression qui les respectent. Tous ensemble, chrétiens, juifs, musulmans, non croyants, nous devons chercher comment nous exprimer librement tout en respectant les autres. L’Etat doit garantir à chaque groupe de citoyens les mêmes droits sans privilégier l’un ou l’autre.

Ce qui est neutre, laïc, sécularisé est-il impartial ?

Il y a une conception erronée lorsqu’on considère que ce qui est neutre, laïc, sécularisé, est « impartial ». Lorsque quelqu’un dit « je ne crois pas en Dieu », est-ce une affirmation neutre ? Non c’est un choix religieux.

Lorsqu’un groupe (lié avec Richard Dawkins) met des affiches sur les bus en Grande-Bretagne avec l’inscription « Dieu n’existe pas », c’est bien sûr un acte religieux.

S’il n’y a pas de signe religieux dans cette salle, est-ce neutre ? Si j’apposais un signe de croix sur le mur, pour chacun ce serait un acte religieux. Si quelqu’un l’enlevait, ce serait tout autant un acte religieux. Si l’on croit en Dieu ou si l’on n’y croit pas, c’est un acte religieux. Ainsi, lors d’un débat entre l’archevêque Nichols et Richard Dawkins, ce dernier a déclaré : « je ne peux pas dire que Dieu n’existe pas, je ne suis pas sûr, je crois qu’il n’existe pas ». Cela constitue donc une prise de position religieuse.

Cette question soulevée par le concept de neutralité dans le temps présent est assez cruciale dans certaines régions d’Europe en raison de tendances sécularistes où l’on essaie d’évacuer la religion de l’espace public. Cela soulève la question de l’impartialité mais, d’autre part, cela semble infaisable parce que la religion revient. L’Europe est une exception dans ce sens que le pourcentage de croyants dans le monde augmente, de même que le nombre de vocations, à l’exception de l’Europe. Avec des réalités très différentes d’un pays à l’autre d’ailleurs.

Ainsi, 65% de Français se déclarent catholiques mais seule une toute petite minorité pratique ;la République Tchèquevient elle en tête des pays déchristianisés ;la Suèdeest un pays très sécularisé où la religion n’exerce pas d’influence sur la vie publique et pourtant la plupart des gens sont baptisés et fréquentent l’église luthérienne aux grands moments de la vie, mais cela n’a aucun retentissement dans l’espace public. La religion est par nature est un acte public, appelé à une dimension sociale, et quand on essaie de l’enfermer dans l’espace privé, cela pose problème. Il suffit de voir ce qui se passe avec l’Islam.

Lorsqu’on évoque cela avec des fonctionnaires européens dans le cadre de la politique extérieure, ils reconnaissent que, quand on ignore ce qu’est la religion, on ne peut rien comprendre par exemple à ce qui se passe en Egypte. Il faut donc avoir des notions religieuses. On doit aussi savoir ce dont il s’agit quand on évoque les persécutions religieuses si l’on veut défendre les droits de l’homme.

La religion comme facteur fondamental de la création de l’espace public

La religion continue de jouer un rôle important dans nos sociétés. On le voit bien avec cette notion de « laïcité positive ». Le concept ancien de laïcité ne cadre pas avec la situation actuelle.

Il suffit d’évoquer les musulmans qui occupent la rue pour y prier. On constate aussi que, dans le ministère des affaires étrangères français, on a créé un « pôle religions ». Les Français poussent à considérer la religion comme un facteur important dans la politique. D’autre part, il y a cet article 17 dans le traité de l’UE qui, pour la 1ère fois, a mentionné la religion et les Eglises, dans un contexte de dialogue avec l’Union. Ainsi, les institutions sont obligées par l’UE d’être en dialogue avec les Eglises. Il est donc contradictoire de vouloir expulser la religion de l’espace public et, d’autre part, essayer d’organiser un dialogue entre les institutions et les religions. On peut évoquer, à titre anecdotique, ces débats àla Cour des droits de l’homme à Strasbourg concernant l’interdiction des signes religieux.

Pourtant, sur les drapeaux de l’Europe, la croix est très présente au point qu’on avait songé à la mettre sur le drapeau européen ! Même chose pour l’euro : chaque pays pouvait introduire ses symboles mais il était interdit d’y faire figurer des symboles religieux (sauf le pape pour l’euro au Vatican). Or, sur la monnaie slovaque, on a quand même fait figurer la double croix, après avoir consulté la population par un referendum à ce sujet ; à Bruxelles, on priait pourtant les diplomates slovaques de changer cela en catimini.

Et en Grande-Bretagne, comment dissocier la reine comme tête de l’Eglise (anglicane en Angleterre, presbytérienne en Ecosse !) de la reine comme tête de l’Etat ? Faut-il également supprimer la mention FD (« fidei defensor ») ? Et en Belgique ? La religion joue un rôle important au fondement de cet état au point que plus ce pays se sécularise plus il se fragilise parce que ce qui réunissait les Belges, c’était la religion. Beaucoup de questions comme on le voit...

Si on regarde la réalité contemporaine, il faut dire que cette problématique provient aussi d’une réflexion « in abstracto », d’une pensée déconnectée du réel où l’on élabore des concepts détachés de l’histoire, en oubliant qui nous sommes.

L’exemple de la question de la croix et de la première décision prise par un juge qui ne prenait pas en compte ce qui se passe en Italie est éloquent. Il faut tenir compte de la réalité concrète, de notre tradition, de nos coutumes, de notre histoire, de notre perception du monde. Ainsi, la croix est absente en France dans la vie publique mais elle est très présente en Italie. Il faut tenir compte des réalités culturelles et historiques pour ne pas organiser une révolution contre nous-mêmes.

« Siamo parte di te »

Cette problématique est également liée avec la présence de l’islam en Europe où deux options différentes se présentent pour les chrétiens : ou avec l’islam contre les sécularistes pour protéger la liberté religieuse, - mais, alors, il faudrait autoriser toutes les habitudes qui ne sont pas les nôtres, même celles qui sont parfois contraires aux droits humains -, ou faire une alliance avec les sécularistes contre l’islam en acceptant de diminuer la présence religieuse dans l’espace public pour diminuer celle de l’islam - ce qui amène à renoncer à la présence de symboles religieux chrétiens simplement pour faire reculer l’islam.

Ce sont de mauvaises réponses. Elles ne sont pas dignes de notre héritage. Elles ne considèrent pas la réalité de notre culture ou de notre histoire. La religion a créé notre culture avec tous ces éléments qui sont précieux pour les sécularistes : la liberté humaine, la dignité humaine, la différence entre l’état et la religion, etc.

Si on prend la Charte des droits fondamentaux etla Convention des droits de l’homme européenne, lorsqu’on parle des valeurs, on évoque ce qui est nôtre, nos valeurs. Ce n’est pas dit ouvertement mais c’est très clair. Sans la chrétienté, les sécularistes ne professeraient pas ces valeurs.

Beaucoup de personnes comprennent bien qu’il est très risqué de séparer ces valeurs de la réalité religieuse. Pour le séculariste, est-il égal de vivre à l’ombre des clochers ou à celle des minarets ? N’y aurait-il aucune différence ? On peut trouver la solution si on considère que la chrétienté est cet acteur qui a construit notre culture, notre civilisation, et ne peut pas être considéré comme un danger pour cette culture.

Cela me fait penser à cette phrase qui m’a interpellé à Rome, lorsque je visitais le forum : « siamo parte di te ». Jean-Paul II a dit à Prague, cet endroit le plus sécularisé, en 1990 : « Remarquons combien serait appauvrie l’admirable beauté de cette ville à cent tours s’il y manquait la silhouette de la cathédrale et des milliers d’autres bijoux de la culture chrétienne. Combien serait appauvrie la vie spirituelle, morale et culturelle de cette nation si était exclu ou oublié ce qui était, est et sera inspiré par la foi chrétienne. Si l’on réussissait à vous rendre sourds et aveugles à ces valeurs, au Christ, à l’Eglise, à la Bible, vous deviendriez des étrangers dans votre propre culture.

Vous perdriez la sensibilité et la clef pour comprendre de si nombreuses valeurs de la philosophie, de la littérature, de la musique, de l’architecture, des arts plastiques, et de tout le domaine de l’esprit de votre propre nation mais aussi de toute la tradition européenne. » Siamo parte di te !

Pour tous renseignements ou s'inscrire aux lunch-débats:

tél. 04.344.10.89 ou info@ethiquesociale.org

_______________

(1) Monseigneur Piotr Mazurkiewicz est secrétaire général de la COMECE depuis 2008. Né en 1960, il a été ordonné prêtre en 1988 et incardiné dans l’archidiocèse de Varsovie. Il y est professeur à l'Université Cardinal Stefan Wyszynski (UKSW) où il occupe la Chaire d'Ethique politique et sociale du Département d'Etudes Historiques et sociales. Il est également membre du Conseil de la Recherche de l'Institut de Science politique de l'Académie des Sciences de Pologne, membre du Conseil d'Administration de la Société européenne de recherche en éthique « Societas Ethica ».

Le Père Mazurkiewicz est spécialiste des questions européennes, de philosophie politique, de la doctrine sociale de l'Eglise et d'éthique politique et sociale. En 1996, il a soutenu une thèse de Doctorat sur le thème «l'Eglise dans une société ouverte. Débat sur la présence de l'Eglise dans la société polonaise durant la période de transformation» au sein du Département des Etudes ecclésiastiques, historiques et sociales de l'Académie de théologie catholique de Varsovie. En 2002, il a soutenu sa thèse d'habilitation sur «l'Européanisation de l'Europe. L'identité culturelle de l'Europe dans le contexte du processus d'intégration» à l'Institut d'Etudes politiques de l'Académie des Sciences de Pologne.

(2) La Commission des Episcopats de la Communauté Européenne (COMECE) est composée d'évêques délégués par les conférences épiscopales des Etats membres de l'Union européenne et possède un Secrétariat permanent à Bruxelles. Elle a pour objet :d’accompagner et analyser le processus politique de l’Union européenne ; d’informer et conscientiser l'Eglise sur les développements de la législation et des politiques européennes ; de maintenir un dialogue régulier avec les Institutions de l'Union (Commission européenne, Conseil de l'Union européenne et Parlement européen) à travers la rencontre annuelle des principaux responsables religieux, des Séminaires de Dialogue et de multiples conférences et en prenant part aux consultations organisées par la Commission européenne ; d’encourager la réflexion, basée sur l'enseignement social de l'Eglise, sur les défis posés par la construction d'une Europe unie.

Dans les relations entretenues par l’Eglise catholique avec l’Union européenne, il convient de distinguer le rôle de la COMECE de celui du Saint-Siège, lequel est un sujet souverain de droit international public et dispose, à ce titre, d’une Représentation permanente auprès de l’Union.

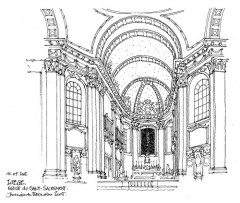

(3) L’Union des Etudiants Catholiques de Liège est membre de l’asbl « Sursum Corda » vouée à la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement, aux activités de laquelle l' "Union" est étroitement liée.

(4) S’agissant des relations entre institutions européennes et Eglises, communautés associations religieuses ou organisations philosophiques, l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que :

- « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres » ;

-« L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles » ;

-« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations ».

Pour conclure son cycle de rencontres 2011-2012, l’Union des Etudiants catholiques de Liège et le Groupe « Ethique sociale » organisent avec le Forum de conférences « Calpurnia », ce mercredi 20 juin à 18h., un lunch-débat sur « La religion en droit comparé, à l’aube du XXIe siècle » et présenteront ensuite le programme du cycle prévu pour la prochaine année académique.

Pour conclure son cycle de rencontres 2011-2012, l’Union des Etudiants catholiques de Liège et le Groupe « Ethique sociale » organisent avec le Forum de conférences « Calpurnia », ce mercredi 20 juin à 18h., un lunch-débat sur « La religion en droit comparé, à l’aube du XXIe siècle » et présenteront ensuite le programme du cycle prévu pour la prochaine année académique.

Dans le cadre de son cycle de rencontres 2011-2012, l’Union des Etudiants catholiques de Liège et le groupe « Ethique sociale » organisent (avec le Forum de Conférences "Calpurnia") un lunch-débat sur le thème « Neutralité ou Pluralisme dans l’Espace public ». La parole sera donnée à un éminent spécialiste du droit public: Francis DELPÉRÉE, sénateur et professeur ém. de droit constitutionnel à l’Université Catholique de Louvain (U.C.L.)

Dans le cadre de son cycle de rencontres 2011-2012, l’Union des Etudiants catholiques de Liège et le groupe « Ethique sociale » organisent (avec le Forum de Conférences "Calpurnia") un lunch-débat sur le thème « Neutralité ou Pluralisme dans l’Espace public ». La parole sera donnée à un éminent spécialiste du droit public: Francis DELPÉRÉE, sénateur et professeur ém. de droit constitutionnel à l’Université Catholique de Louvain (U.C.L.)

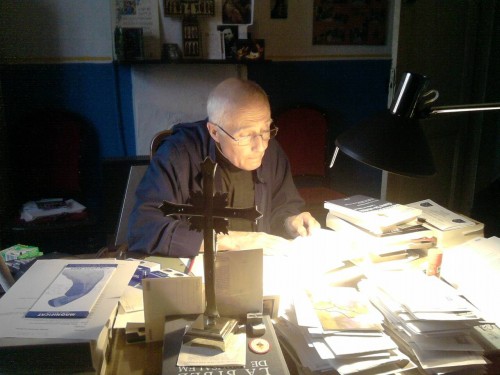

membre de l’Académie royale de Belgique, Francis Delpérée (photo ci-contre) est, depuis des années, l’une des figures emblématiques du droit public belge. Pédagogue hors pair, grand voyageur, initiateur et entrepreneur de multiples projets novateurs, il a marqué plusieurs générations d’étudiants et largement contribué à faire progresser la science du droit constitutionnel. Homme d’idées et de convictions, il a récemment osé s’engager sur le terrain délicat de la politique.

membre de l’Académie royale de Belgique, Francis Delpérée (photo ci-contre) est, depuis des années, l’une des figures emblématiques du droit public belge. Pédagogue hors pair, grand voyageur, initiateur et entrepreneur de multiples projets novateurs, il a marqué plusieurs générations d’étudiants et largement contribué à faire progresser la science du droit constitutionnel. Homme d’idées et de convictions, il a récemment osé s’engager sur le terrain délicat de la politique.

La rencontre sur ce thème aura lieu le mardi 27 mars 2012 de 18h00 à 20h00 à l’Université de Liège dans le bâtiment du Rectorat (place du XX août 7, salle des professeurs). Elle est organisée par le Groupe de réflexion « Ethique sociale » et l’Union des étudiants catholiques de Liège,avec le concours du forum de conférences "Calpurnia", dans le cadre d’un cycle de « lunch-débats » sur le thème « Neutralité ou Pluralisme ».

La rencontre sur ce thème aura lieu le mardi 27 mars 2012 de 18h00 à 20h00 à l’Université de Liège dans le bâtiment du Rectorat (place du XX août 7, salle des professeurs). Elle est organisée par le Groupe de réflexion « Ethique sociale » et l’Union des étudiants catholiques de Liège,avec le concours du forum de conférences "Calpurnia", dans le cadre d’un cycle de « lunch-débats » sur le thème « Neutralité ou Pluralisme ».

Dans notre monde actuel, peut-on encore trouver des réponses aux questions que tout le monde se pose et qui sont fondamentales pour notre vie : Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Qu’est-ce quel’homme ? D’où venons-nous, où allons-nous ? Pourquoi le mal ? Sur quelles bases, sur quelles valeurs construire sa vie ? Face aux nombreuses remises en question et aux incertitudes actuelles, s’impose la nécessité de témoignages concrets, forts, au coeur de la vie.Pour recevoir ce livre du Foyer d’Accueil de H

Dans notre monde actuel, peut-on encore trouver des réponses aux questions que tout le monde se pose et qui sont fondamentales pour notre vie : Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Qu’est-ce quel’homme ? D’où venons-nous, où allons-nous ? Pourquoi le mal ? Sur quelles bases, sur quelles valeurs construire sa vie ? Face aux nombreuses remises en question et aux incertitudes actuelles, s’impose la nécessité de témoignages concrets, forts, au coeur de la vie.Pour recevoir ce livre du Foyer d’Accueil de H

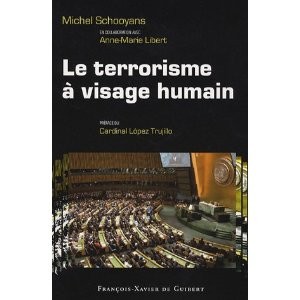

La conférence (18h) sera donnée par Mme Anne-Marie Libert, professeur au Séminaire de Namur et collaboratrice de Mgr Michel Schooyans, consulteur du Conseil pontifical pour la famille. Ensemble, ils ont publié aux éditions F.-X. de Guibert "Le terrorisme à visage humain", une analyse de la révolution culturelle de portée mondiale, fermée à toute transcendance, qui tend à imposer aujourd'hui une société interdite d'espérance.

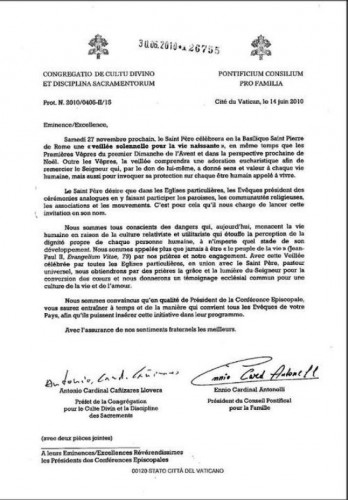

La conférence (18h) sera donnée par Mme Anne-Marie Libert, professeur au Séminaire de Namur et collaboratrice de Mgr Michel Schooyans, consulteur du Conseil pontifical pour la famille. Ensemble, ils ont publié aux éditions F.-X. de Guibert "Le terrorisme à visage humain", une analyse de la révolution culturelle de portée mondiale, fermée à toute transcendance, qui tend à imposer aujourd'hui une société interdite d'espérance. t XVI a en effet souhaité que les fidèles des paroisses, les communautés religieuses, associations et mouvements de l’Église entière s’associent à sa prière.

t XVI a en effet souhaité que les fidèles des paroisses, les communautés religieuses, associations et mouvements de l’Église entière s’associent à sa prière.